效率公平权衡:理论框架与中国实践*

2019-11-13毛中根

□ 孙 豪 毛中根

内容提要 本文在考虑经济发展阶段的条件下,基于不平等的边际收益分析了政府对效率与公平的权衡问题。研究发现:维持社会稳定、促进经济发展和提升社会福利可以作为权衡效率与公平的三个参照标准;不平等的边际效率收益等于边际公平收益,是政府权衡效率与公平的平衡点;政府应将不平等控制在边际效率收益增长不低于边际公平收益损失的范围内。结合中国经济发展实际,中国政府对效率与公平的权衡逐渐从“重效率”转向“重公平”。

一、引言

权衡效率与公平问题,是政府调控经济的基本问题。当前中国经济增速减缓和不平等程度处于高位,使效率与公平的权衡问题更加重要和敏感。政府对效率与公平的权衡,很大程度上体现在收入分配政策中。改革开放以来,中国的收入分配政策逐渐转变: 党的十三大报告指出,“……合理拉开收入差距,又要防止贫富悬殊,坚持共同富裕的方向,在促进效率提高的前提下体现社会公平”;党的十四大报告指出,“……兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段,既鼓励先进,促进效率,合理拉开收入差距,又防止两极分化,逐步实现共同富裕”;党的十五大报告指出,“……坚持效率优先、兼顾公平……”;党的十六大报告指出,“初次分配注重效率,发挥市场的作用,鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来。再分配注重公平,加强政府对收入分配的调节职能,调节差距过大的收入”;党的十七大报告指出,“……初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平”;党的十八大报告指出,“……努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步……初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重公平”;党的十九大报告指出,“坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道。履行好政府再分配调节职能,加快推进基本公共服务均等化,缩小收入分配差距”。

上述收入分配政策变迁,体现了中国政府对效率与公平权衡的转变。实现共同富裕,始终是中国政府发展经济的目标。在相对变化的意义上,中国政府对效率与公平的权衡,逐渐从“重效率”转向“重公平”:在发展战略上,政策导向从“合理拉开收入差距”、“让一部分人先富起来” 转向追求“实现共同富裕”;在分配制度上,政策导向从“效率优先,兼顾公平”转向“更加注重公平”;在发展理念上,中国政府将共享发展作为“五大发展理念”之一,通过实现“两个同步”,坚持让人民群众共享经济发展成果。在全面建成小康社会的决胜时期,中国政府高度重视不平等问题,①明确提出缩小收入分配差距,并通过坚持共享发展理念、推动精准扶贫、促进区域协调发展等发展政策,展示政府积极应对不平等问题的决心和态度。

随着经济发展和经济环境条件改变,政府政策导向不断调整,效率与公平的平衡点逐渐转移。权衡效率与公平的标准是什么? 在不同发展阶段下,中国政府对效率与公平的权衡结果如何?本文在讨论控制不平等参照标准的基础上,通过分析不平等的边际收益,阐释了中国政府对效率与公平的权衡。本文在权衡效率与公平问题上做出了边际贡献:第一,从维持社会稳定、促进经济增长和提升社会福利三个方面设定了权衡效率与公平的参照标准;第二,将不平等的二重性抽象为效率收益和公平收益,提出不平等的边际效率收益等于边际公平收益是政府权衡效率与公平的均衡点,为效率与公平的权衡问题提供了理论依据;第三,在考虑经济发展阶段的条件下,结合中国经济发展实际,讨论了政策导向从“重效率”向“重公平”的转变。

二、文献综述

不平等有时有助于发展,比如为后进者指明发展方向,刺激后进者迎头赶上;不平等有时也阻碍发展,比如既得利益者为维护自身利益,破坏追赶者的发展道路(迪顿,2014)。因此,不平等具有二重性:一方面通过阻碍经济循环、威胁社会稳定等带来消极影响,另一方面通过激发劳动生产效率、促进经济增长等带来积极影响。当前中国经济步入新常态发展,经济中高速增长和较高的不平等程度并存,政府需要重新权衡效率与公平问题。

不平等具有明显的消极影响。第一,不平等程度过高通过多种途径损失经济效率: 不平等程度过大是经济危机的前兆(刘鹤,2013),广泛存在的不平等,使经济难以保持稳定和持续增长,并有陷入“中等收入陷阱”的风险(蔡昉和王美艳,2014;斯蒂格利茨,2016);城乡收入差距通过抑制农村居民人力资本积累,制约农村劳动力质量提高,阻碍经济增长效率(钞小静和沈坤荣,2014);收入差距通过限制低收入群体的投资机会和降低财富积累激励,抑制经济增长(Banerjee & Newman,1993;Aghion & Bolton,1997);收入差距过大抑制消费需求增长,导致供需失衡,进而不利于经济增长(沈凌和田国强,2009)。第二,不平等程度过高不利于社会稳定: 如果一个社会的经济发展成果不能真正地分流到大众手中,那么它在道义上将是不得人心的,而且是有风险的,因为它注定要威胁到社会稳定;贫富差距悬殊,通过引发社会不满情绪、诱发犯罪、损害社会制度权威性、激发阶层矛盾、削弱国家凝聚力等途径,影响社会稳定(胡联合和胡鞍钢,2007;张韬,2014);收入差距每提高1 个百分点,刑事犯罪率约上升0.38 个百分点(陈春良和易君健,2009)。第三,不平等程度过高不利于幸福感提升:收入差距过大,以及由不合理、不公正的制度导致的收入差距,对幸福感有显著的负向影响(鲁元平和王韬,2011;Ferrer&Ramos,2014)。

不平等也有积极意义。以消费不平等为例,部分群体对新产品、新事物的消费对于其他消费者具有示范效应,特别是在消费需求不足的背景下,这种消费示范效应的积极作用尤为明显。发展是分配的前提和基础,只有经济发展起来,分配才有意义。正如弗里德曼(2013)所言,“一个社会如果把平等置于自由之上,就既不会有自由也不会有平等;如果把自由置于平等之上,就能同时得到更高程度的自由和平等”。不平等有时会促进经济增长,比如,改革开放初期(1978-1991年),城乡收入差距拉大有助于物质资本积累,弱化供给约束,对经济增长有正向影响(王少平和欧阳志刚,2008)。有研究证实,收入差距与幸福感之间存在倒U 型关系,即在收入差距较低时,不平等程度提高反而能够提升居民幸福感(王鹏,2011)。

既然不平等具有二重性,那么在权衡效率与公平的问题上,应将不平等控制在什么水平?一些研究将收入基尼系数作为监控不平等程度的标准,并在联合国基尼系数警戒线的基础上,分析了中国收入差距的警戒标准 (徐映梅和张学新,2011)。孙敬水和董立锋(2012)从收入差距、经济增长、资源配置效率、社会稳定与公平等方面,通过构建居民收入差距适度性评价指标体系,评价了中国居民收入差距适度性。基于不同研究方法得出的收入差距警戒标准存在较大差异,从而弱化了研究结论的参考价值。市场主体的不平等经济地位和市场分割,损失微观经济效率,进而导致宏观经济效率下降,政府需要协调效率与公平,达到“经济增长的成果共享和增长过程的社会和解”(胡怀国,2013)。不平等是一个长期问题,应该结合经济发展阶段综合考虑,既要防止贫富两极分化,又要防止过早采取高分配标准而损失经济效率。虽然不平等程度在扩大,不平等损害社会福利提升,但经济水平提高是社会福利提升的主要支撑(孙豪等,2017)。在一切具体的政策问题上,都应该以效率作为惟一的取舍标准(所谓“一元即一元”原则),而把平等目标留给一般性的所得税或转移支付体系去实现(黄有光,2003)。上述研究成果,为本文的分析奠定了良好的基础,提供了有益的借鉴。

三、控制不平等的参照标准

“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,表达了人们对公平和安定的诉求。尽管人们普遍偏好平等和公平,但人类社会从来就没有完全平等过。目前全球二百多个国家和地区均存在不同程度的不平等,大多数国家处于社会稳定状态。面对始终存在的不平等,应坚持在公平与效率之间寻求平衡——将不平等控制在一定范围内。根据不平等程度大小及不平等对经济社会的影响,本文尝试从社会稳定、经济发展和社会福利三个方面设定控制不平等的参照标准。

(一)维持社会稳定

低标准: 维持社会稳定。中国的发展经验表明,稳定压倒一切,稳定是改革和发展的前提,在稳定中推进改革和发展,通过改革和发展促进稳定。虽然中国社会制度的优越性保障了社会稳定,但不平等加剧必将增加社会不和谐因素。相比贫富差距,消费不平等更能加剧社会和政治动荡的危机。中国民众对目前的不平等展现出了较高的容忍度(Wu,2009)。虽然中国当前的不平等并不会引起社会动荡,②但收入差距拉大不利于社会安定和居民幸福。“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,消费不平等扩大显著降低居民社会信任水平(周广肃和李沙浪,2016)。因此,维持社会稳定是控制不平等程度的底线。

(二)促进经济发展

中标准: 促进经济发展。随着不平等程度提高,城乡收入差距对经济增长的影响,逐渐由促进经济增长转向阻碍经济增长(王少平和欧阳志刚,2008)。生产、流通、分配、消费是社会再生产的四个环节,各个环节之间相互影响。如果分配不均,贫富差距过大,消费能力较强的高收入者,消费倾向较低,中低收入群体消费倾向较高,但消费能力不足,导致总体消费需求不足问题。消费需求不足,导致生产过剩,资本收益率下降,增量资本产出率提高,库存增加,引发经济危机风险。因此,促进经济发展是控制不平等程度的基本要求。

(三)提升社会福利

高标准:提升社会福利。历史经验表明,平均主义和贫富悬殊都不利于增进人民福祉。经济增长(或收入增加)、不平等程度与幸福感之间存在微妙的关系:第一,经济增长往往伴随着不平等扩大,特别是在经济快速增长阶段;第二,收入增加有助于提高居民幸福感,无论这种收入是绝对收入还是相对收入 (Sweeney & McFarlin,2004);第三,不平等扩大通过分配格局恶化损害居民幸福感(何立新和潘春阳,2011),但经济增长过程中的不平等,又可能通过“隧道效应(Tunnel Effect)”③增加居民幸福感 (Hirschman,1973;Knight et al.,2009)。增进人民福祉,特别是在物质相对匮乏的经济发展初期阶段,不应该一味地追求平等,而应将不平等控制在一定范围内。因此,提升社会福利是控制不平等程度的追求目标。

上述三个标准,通过分析不平等对社会稳定、经济发展和社会福利的影响,为控制不平等提供了基本参照。从低标准、中标准到高标准,不平等程度越来越小,对控制不平等程度的要求越来越高。这三个标准之间并非跳跃的,而是连续变化的,并且在不同的经济发展阶段,这三个参照标准的不平等程度存在差异。随着不平等程度从高到低,经济社会逐渐经历:社会动荡风险→社会稳定→抑制经济增长→促进经济增长→提升社会福利。

四、权衡效率与公平的理论框架

(一)权衡效率与公平的理论分析框架

控制不平等的参照标准,为政府权衡效率与公平提供了一个大致的参照,但并没有指明权衡效率与公平的具体依据。本文将不平等的二重性进行具体化,即从不平等的效率收益和公平收益的视角,为政府权衡效率与公平提供具体参考依据。其一,不平等对效率的促进作用,称作效率收益。当不平等程度较低时,随着不平等程度扩大,群体收益拉大,不平等刺激后进者迎头赶上,激发经济效率提高,效率收益为正值;当不平等程度较高时,不平等可能不仅没有促进效率提升,反而阻滞了生产-消费循环,导致效率损失,此时效率收益下降,甚至为负值。其二,不平等对人们公平性偏好的满足,称作公平收益。当不平等程度较低时,人们会偏好这种相对均等的分配以及开放性的阶层向上跃迁通道,进而带来公平收益,此时公平收益为正值;当不平等程度较高时,人们会厌恶这种不均等的分配,进而导致公平收益下降,甚至为负值。

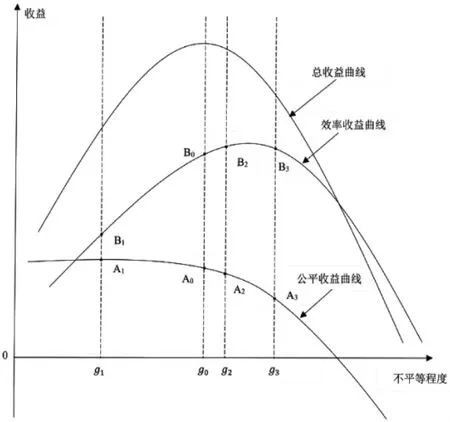

不平等引起的效率收益和公平收益之和,称作总收益。经济社会发展带来的收益来源于很多因素,比如收入水平的提高、基础设施的建设、社会制度的完善等,本文主要考察在其他因素不变的条件下,不平等程度x 对收益的影响。由于不平等程度x 随着时间不断变化,即x=x(t)。随着不平等程度提高,总收益、效率收益和公平收益的变化轨迹,如图1 中的总收益曲线、效率收益曲线和公平收益曲线所示。

图1 效率公平权衡模型

公平收益曲线、效率收益曲线和总收益曲线具有如下性质。

对于公平收益曲线: 由于人们总是偏好平等的分配,因此,不平等程度越高,公平收益越少;随着不平等程度逐渐提高,公平收益对不平等的弹性④越来越大,公平收益的降低速度越来越快。因此,若以函数f(x)表示公平收益曲线,则f'(x)为不平等的边际公平收益,f'(x)<0,f''(x)>0。

对于效率收益曲线:当社会分配相对均等时,不平等不断激发人们的竞争意识,从而引起生产效率提高,效率收益增加;随着不平等程度逐渐提高,效率收益对不平等的弹性越来越小,效率收益的增长也越来越慢。因此,若以函数g(x)表示效率收益曲线,则g′(x)为不平等的边际效率收益,在效率收益曲线的上升阶段,g′(x)>0,g″(x)<0;随着不平等程度进一步提高,不平等过高开始损失生产效率,引起生产、消费失衡,引发经济危机风险,导致效率收益下降,并且下降速度越来越快,即效率收益对不平等的弹性越来越大,在效率收益曲线的下降阶段,g′(x)<0,g″(x)>0。一般而言,在人们物质文化得到极大满足之前,效率收益会远高于公平收益,因此,效率收益曲线在公平收益曲线之上。

对于总收益曲线:总收益曲线是效率收益曲线和公平收益曲线的加总,随着不平等程度提高,总收益曲线表现出先上升后下降的倒U 形走势,若以函数φ(x)表示总收益曲线,则φ(x)=f(x)+g(x),φ′(x)为不平等的边际总收益。当不平等程度小于g0时,φ′(x)>0,φ″(x)<0;当不平等程度大于g0时,φ'(x)<0,φ″(x)>0。

(二)效率与公平的权衡标准

结合公平收益曲线、效率收益曲线和总收益曲线的性质,本文分析在不同的不平等程度条件下,政府对效率与公平的权衡。

第一,当不平等程度等于g0时,由公平收益曲线和效率收益曲线的性质可知,不平等程度提高引起的边际效率收益增长(B0点)等于边际公平收益损失(A0点),即当x=g0时,|f′(x)|=|g′(x)|,f′(x)<0,g′(x)>0,因此,φ′(x)=f′(x)+g′(x)=0,此时,总收益达到最大值。因此,理论上存在最优的不平等程度g0,能够实现总收益最大化。

第二,当不平等程度低于g0时,比如,在g1水平,效率收益曲线处于上升阶段,公平收益曲线处于下降阶段,由于边际效率收益增长(B1点)高于边际公平收益损失(A1点),即|g′(x)|>|f′(x)|,f′(x)<0,g′(x)>0,因此,φ′(x)=f′(x)+g′(x)>0,此时,随着不平等程度提高,总收益增加。

第三,当不平等程度高于g0时,比如,在g2水平,效率收益曲线处于上升阶段,公平收益曲线处于下降阶段,由于边际公平收益损失(A2点)高于边际效率收益增长(B2点),即|f′(x)|>|g′(x)|,f′(x)<0,g′(x)>0,因此,φ′(x)=f′(x)+g′(x)<0,此时,随着不平等程度提高,总收益减少。当不平等程度进一步提高,比如,在g3水平,边际公平收益和边际效率收益均为负值,即f ′(x)<0,g′(x)<0,因此,φ′(x)=f ′(x)+g′(x)<0,此时,随着不平等程度提高,总收益减少。

上述基于不平等的边际收益分析表明: 公平收益与效率收益对不平等的弹性变化,决定了公平收益曲线和效率收益曲线的发展轨迹;边际公平收益损失和边际效率收益增长,决定了总收益曲线的发展轨迹。

政府对不平等的控制标准,应该以实现总收益最大化为目标。因此,政府应将不平等程度控制在不高于g0的水平:在低于g0水平的区间(如g1水平),总收益处于增长区间;当不平等程度为g0时,总收益达到最大;当不平等程度高于g0(如g2、g3水平)时,总收益总是处于下降区间,此时,不平等程度过高,有必要通过政策干预缩小不平等。

五、权衡效率与公平的中国实践

(一)经济发展阶段与效率公平权衡

政府权衡效率与公平,需要考虑经济发展阶段和经济环境变化。在不同的经济发展阶段和不同的经济发展速度条件下,人民对不平等的容忍程度不同。在经济发展初期,比如经济起飞阶段,经济增长较快,使整体社会福利水平快速提高,掩盖了不平等带来的社会福利损失,人们对不平等问题的关注相对较少,表现出较高的容忍度。在经济发展到一定水平之后,比如经济发展成熟阶段,经济增长减缓,不平等带来的社会福利损失更加明显,人们更加关注不平等问题,表现出较低的容忍度。在不同经济发展阶段,政府权衡效率与公平,既要考虑不平等引起的总收益变化,又要考虑人们对不平等的容忍程度。不平等对经济增长的影响,受不平等程度和经济发展阶段影响。因此,本文在考虑经济发展阶段的条件下,以库兹涅茨曲线的发展轨迹为标准,结合不平等对总收益的影响,分析中国政府在效率与公平中的政策权衡。

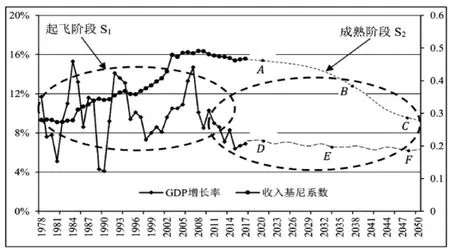

结合控制不平等的三个参照标准,我们利用基尼系数G1和G2将不平等程度划分为三个区域(见图2)。高于G2的区域为低标准,具有引发社会动荡的风险,因此,不平等程度G2是控制不平等程度的底线,即不平等程度不能高于G2。G1与G2之间的区域为中标准区域,在该区域内,以促进经济发展为目标。低于G1的区域为高标准区域,在该区域内,以提升社会福利为目标。事实上,G1和G2并非确定的数值,只是将不平等程度大致地划分了三个区域,每一个区域的追求目标不同。比如,控制不平等程度的底线G2,对于不同的国家,或者同一个国家不同的经济发展阶段,不平等程度引起社会动荡的阈值存在较大差异。不平等程度高于G1的中标准区域,以追求经济发展为目标,对社会福利的考虑相对较少。不平等程度低于G1的区域,以提升社会福利为目标,更多地考虑整体社会福利的增长,对不平等程度的要求更高。

本文将库兹涅茨曲线和罗斯托的经济发展阶段理论相结合,分析不同经济发展阶段控制不平等的参照标准。我们以A 点作为分析的起点,由A点开始经济进入起飞阶段。A 点大致相当于中国改革开放的起点,收入分配较为均等(对应于图1中的g1)。依据库兹涅茨曲线,随着经济发展,经济不平等程度逐渐提高,这种趋势与中国改革开放以来不平等程度的提高基本吻合。在经济起飞阶段,资源、劳动、资本、技术等经济要素没有得到充分利用,劳动积极性有待激发,因此,通过经济体制改革,激发各种要素的经济效率,促进经济增长,是该阶段的主要目标,控制(或缩小)不平等处于次要地位。中国这一时期的发展政策,包括市场化改革,“让一部分人先富起来” 的发展战略,“东部优先发展”的区域政策,“效率优先、兼顾公平”的收入分配政策等,基本以“中标准”——促进经济发展为参照。在经济起飞阶段,边际效率收益增长(B1点)高于边际公平收益损失(A1点),为上述政策选择提供了理论支撑。

图2 不同发展阶段下控制不平等的政策权衡

当前中国经济处于新常态发展阶段,经济发展速度由高速增长转为中高速增长,更加注重经济发展质量,经济发展阶段逐渐从起飞阶段转向成熟阶段。随着社会主要矛盾发生转化,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾成为新时代社会主要矛盾。因此,当前发展阶段大致处于成熟阶段(对应于图2 中的B点),经济不平等程度较高(对应于图1 中的g2)。此时,在经济增长减速和不平等程度处于高位的背景下,缩小不平等成为越来越重要的问题。由于中国是世界上最大的发展中国家,发展仍是最重要任务,因此,这一时期控制不平等的标准依然是“中标准”——促进经济发展。在中国当前的政策体系中,坚持“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”,实施“更加注重公平”的收入分配政策,坚持“共享”发展理念,重视区域协调发展(包括京津冀协同发展、长江经济带发展战略和“一带一路”倡议等),推进精准扶贫,实施乡村振兴战略等,体现了中国政府对控制不平等问题的政策转向。因此,与经济起飞阶段相比,在经济成熟阶段,控制不平等的标准应更加重视公平,更加关注不平等问题。在不平等g2水平下,边际公平收益损失(A2点)开始高于边际效率收益增长(B2点),是对上述权衡效率与公平问题中政策转向的注解。

上文的分析表明,在经济起飞阶段和成熟阶段,控制不平等均以“中标准”为参照。然而,在促进经济发展的标准上,二者的侧重点不同。在经济起飞阶段,不平等的效率收益高于公平收益,并且不平等的边际效率收益增长(B1点)高于边际公平收益损失(A1点),因此,保持经济高速增长是该阶段的首要目标,在效率与公平的权衡中,“重效率”是权衡结果。在经济成熟阶段,虽然不平等的效率收益仍高于公平收益,但不平等的边际效率收益增长(B2点)已经低于边际公平收益损失(A2点),此时控制不平等的“中标准”有了更丰富的内涵,即由促进经济高速增长转向推动经济高质量发展。经济高质量发展,更加注重经济增长效益,更加重视经济发展成果由人民共享。因此,经济高质量发展是该阶段的主要目标,在效率与公平的权衡中,政策导向由“重效率”向“重公平”平滑转换。

(二)中国政府对效率与公平权衡的实践

结合中国经济发展实际,1978-2017年中国年均经济增长率高达9.6%,收入基尼系数从1978年的0.280 提高至2017年的0.467(见图3)。这一时期处于经济起飞阶段,不平等的边际效率收益增长高于边际公平收益损失,坚持“中标准”和“重效率”的政策导向,有利于总收益提高。随着经济步入新常态,经济环境(此处主要指经济增速和不平等程度)发生变化:经济增速从高速增长转为中高速增长,经济增长速度从2010年的10.3%下降至2017年的6.9%;经济不平等程度在高位徘徊,收入基尼系数处于0.46-0.48 之间。经济发展阶段逐渐从起飞阶段(图3 中S1)转向成熟阶段(图3中S2),不平等的边际效率收益逐渐降低,边际公平收益损失越来越高。这种经济环境条件的改变和不平等边际收益的变化,促使政府在效率与公平之间的政策权衡,从经济起飞阶段的“重效率”转向经济成熟阶段的“重公平”。

图3 经济环境变化与政策选择演进

随着经济发展阶段进一步演进,经济发展逐渐从成熟阶段转向大众消费阶段和追求生活质量阶段。在大众消费阶段和追求生活质量阶段,居民收入水平较高,贫富差距逐渐缩小,人们对教育、医疗、社会保障、休闲等福利性的需要逐渐提高,社会的高福利特征开始显现。在该发展阶段(图2中C 点之后的发展阶段),控制不平等的标准为“高标准”——提升社会福利。在大众消费阶段和追求生活质量阶段,通过调整经济不平等程度,促进整体社会福利提升,成为控制不平等的追求目标,政府对效率与公平的权衡中,更加注重公平问题。

1997年党的十五大报告提出 “效率优先、兼顾公平”的收入分配政策。2017年党的十九大报告明确提出“缩小收入分配差距”,政策导向发生转变。本文从效率和公平两个层面考查1997年与2017年的经济背景,并分析政府在效率与公平之间的权衡(见表1)。在效率层面:1997-2017年,人均GDP 从6481 元提高至59201 元,中国从低收入国家迈入中等偏上收入国家行列;消费水平从2978 元提高至22935 元,人民物质文化需求得到较好满足;城镇居民消费结构从小康水平提高至富足水平,农村居民消费结构从温饱水平提高至相对富裕水平;经济发展步入新常态,经济增长率从高速增长转为中高速增长,经济减速使人们对公平和平等更加关注。在公平层面:居民收入基尼系数从1997年的0.368 扩大至2017年的0.467;家庭财富基尼系数从1995年的0.45 扩大至2012年的0.73;每十万人刑事犯罪批捕人数从47.8 人提高至65.9 人;由于贫富差距扩大,居民消费增长落后于经济增长,居民消费率从1997年的45.8%下降至2017年的39.0%。效率与公平两个层面的经济发展状况表明,不平等的边际效率收益在降低,不平等的边际公平损失(负收益)在提高。新时代社会主要矛盾的焦点已经从效率领域转向公平领域,这种转变推动收入分配政策从“重效率”转向“重公平”。

六、结语

总体上,公平收益和效率收益的不平等弹性变化,决定了边际公平收益和边际效率收益的变化。随着经济发展阶段演进和不平等程度变化,不平等引起的两种收益,经历了从边际效率收益增长高于边际公平收益损失,转向边际公平收益损失高于边际效率收益增长,进而使政府对效率与公平的政策权衡,从“重效率”转向“重公平”。在经济起飞阶段,经济增长速度较快,经济不平等程度相对较低,“重效率” 成为政府权衡效率与公平的政策选择。在经济成熟阶段,经济增速减缓,经济不平等程度较高,“重公平” 成为政府权衡效率与公平的政策选择。

表1 1997—2017年中国政府对效率与公平的权衡

本文将不平等对效率和公平的影响归纳为效率收益和公平收益,并从边际收益的角度分析政府在效率与公平中的权衡标准——不平等的边际效率收益增长等于边际公平收益损失。本文的分析为政府权衡效率与公平提供了理论参考。然而,现实政策权衡的困难在于如何准确度量不平等的边际效率收益和边际公平收益。比如,在经济快速增长时期,由于经济增长使各个收入群体的状况都得到了一定程度的改善,人们对不平等表现出较高的容忍度,因此,不平等的边际效率收益增长较大,边际公平收益损失较小。随着经济增速减缓和强势利益群体对利益获取途径的强化,加剧了利益分配过程中的路径依赖,使弱势利益群体出现境况变差的风险,进而导致人们对不平等的容忍度降低。这种情况下,不平等的边际效率收益增长较小,边际公平收益损失较大。因此,不平等的边际收益受经济发展状况影响,即当经济条件发生变化时,不平等的边际收益随之动态变动。如何构建效率收益、公平收益与不平等的函数关系,准确测度不平等的边际收益,成为研究效率与公平的新课题。

注释:

①公平与平等,是两个概念,二者有本质区别,也有密切联系。二者的区别在于:公平与否是对分配是否合理的刻画,平等与否是对分配结果状态的描述;公平的分配不一定导致平等的状态,平等的状态也不足以证明分配的公平。二者的联系在于:不公平往往导致不平等,二者密切相关。结合中国收入分配实际,收入分配的不平等很大程度上是由分配不公平导致的。因此,本文以分配的平等状况衡量分配的公平状况,在逻辑上和分配实践上,都具有合理性。

②陈志武:消费不平等更加剧社会和政治危机,参见:http://news.ifeng.com/a/20160722/49520464_0.shtml。

③“隧道效应”由Hirschman(1973)提出,指人们对经济增长过程中的不平等表现出较高的容忍度,一定程度的不平等,可以让人们对未来拥有更多期望和向上跃升的可能,就像在交通阻塞的隧道,你并不讨厌你旁边车道的汽车开始移动。

④本文所有弹性均为取绝对值后的弹性,即弹性为正。