居民垃圾分类行为干预政策的溢出效应分析*

——一个田野准实验研究

2019-11-13凌卯亮

□ 徐 林 凌卯亮

内容提要 现有研究在分析居民环境行为的干预政策时,较多地关注干预策略对政策目标行为的影响,忽视了其对于居民其他环境行为可能产生的溢出效应。本文设计了一个田野准实验,分别检视了宣传教育和经济激励这两种垃圾分类推广策略的实施效果。为期3 个月的实验结果显示,尽管两类策略均能够改善居民的垃圾分类行为,且不存在显著差异,但垃圾分类的宣传教育策略更易推动居民参与其他环保行为。进一步的中介效应分析结果显示,不断强化的环境关心度是宣传策略正溢出的一个机制,而外在激励对环保认同感的"挤出"是经济策略难以发生正溢出,甚至可能引发负溢出的一个重要原因。此类溢出效应的深入研究不仅可形成学术积累亦可优化实践部门的综合施策。

一、引言

理解居民的环境行为并设计有效的干预策略一直是环境保护领域的重点研究课题。在分析行为干预政策的实施效果时,传统文献往往集中于讨论干预策略能否改善政策意图推广的环保行为。然而,新近的研究却发现了一类有趣的现象:针对某类环保行为的干预政策亦会改变居民其他的环境行为,且不同的干预模式下,这类溢出效应(Spillover)也将呈现显著的差异(Evans et al.,2013;Truelove et al., 2014; Steinhorst et al., 2015; Steinhorst & Matthies, 2016; Carrico et al., 2018)。这些发现为行为干预策略的选择与优化提供了重要的政策蕴含,即如果某类行为的干预策略能够对居民其他的环境行为产生积极影响,那么该策略将因正向溢出 (Positive Spillover) 收获多重政策效果,进而起到“事半功倍”的作用;相反,倘若某类策略无法产生正溢出,甚至诱发了负向溢出(Negative Spillover),那么该类策略在动员公众参与环境保护上将存在不可忽视的局限(Evans et al.,2013;Truelove et al., 2014)。目前,这类溢出效应已经引起了包括心理学、行为经济学等多个领域学者的高度重视。有学者对此做了一个形象的比喻:当干预这块“鹅卵石”被“投”入居民行为的“水塘”中,不仅会“溅”起一些“水花”,更会“激”起“层层涟漪”(Dolan & Galizzi, 2015)。心理学大师卡尼曼更是指出,对于这些“涟漪”的识别与分析是当前行为科学研究中最令人兴奋的领域之一(Kahneman,2011)。

自2017年3月国务院颁布《生活垃圾分类制度实施方案》以来,生活垃圾的源头分类已成为我国各大城市正在全力推进的重大环境政策。在具体的推广上,地方政府主要采取了社区宣传教育与经济奖励诱导这两类行为干预模式 (徐林等,2017)。那么,这一备受社会各界重视的环保政策是否会对居民其他的环境行为产生溢出? 若存在溢出,不同推广策略下该效应将呈现怎样的差异?溢出效应又为何能够发生? 尽管垃圾分类与回收是环境保护的重点研究对象,但对于该领域政策溢出的系统性检视却非常缺乏 (徐林、凌卯亮,2017)。作为一项探索性研究,本文将检验宣传与奖励这两类垃圾分类干预策略对若干环保行为的影响,从而揭示可能存在于其中的溢出效应及其发生路径。在研究方法上,本文设计了一个田野准实验,以更好地识别外部干预与个体行为之间的因果关系。

二、文献回顾与研究假设

(一)两类策略对生活垃圾分类行为的影响

生活垃圾的源头分类是缓解“垃圾围城”困境的有效途径,但需要居民个体承担相应的行动成本,作为理性行动者的居民可能因此缺乏自愿参与的动机。为克服这一集体行动困境,提升居民的环保意识或为分类践行者提供“选择性激励”已成为当前大多数国家推动垃圾分类的主要策略。在我国,深入社区的宣传教育是地方政府推行垃圾分类的主要手段。这类策略通过向居民展示垃圾污染的信息并强调垃圾分类对环境保护的贡献,旨在培育居民的环保规范意识,引导他们自愿践行垃圾分类。同时,越来越多的地方政府选择与回收公司展开合作,向参与垃圾分类的居民提供经济奖励,提高个体行动收益以增强其分类意愿(徐林等,2017)。既往文献分别对两类策略的干预效果展开了实证分析,但仍以历史观测数据的统计分析为主,缺乏实验或准实验类型的研究,且样本多来自发达国家或地区。研究结果表明,两类政策均有助于提升居民的垃圾分类水平 (Varotto &Spagnolli, 2017; Xu et al., 2017)。综上有假设1:环保信息宣传和经济激励诱导对居民的垃圾分类行为均具有正向影响。

(二)两类策略对非目标行为的溢出效应

尽管国际学界对于溢出问题已经日益关切,但相关研究在我国仍未起步。溢出效应表明,旨在推动某类环保行为的干预策略可能影响居民参与其他环保行为的意愿(Evans et al., 2013)。有关这类效应的证据主要来自环境心理学的研究,且集中于节能领域。例如,Evans 等的实验室实验检验了拼车行为的干预能否对被试的废弃物回收行为产生影响(Evans et al., 2013)。他们的研究显示:相较于对照组,仅接受环保信息(如“拼车有助于减少温室气体和环境污染”)的被试更乐于回收废弃纸张,而接受经济(如“拼车有助于节省个人开支”)或混合信息的被试在回收行为上与对照组无明显差异。类似的证据也体现在Steinhorst 和Matthies(2015)、Steinhorst 等(2016)、Carrico 等(2018)的田野实验中。这些研究表明,强调环保行为公益属性的信息宣传策略能够引发环保主义在其他行为上的泛化;相反,以个体经济理性为落脚点的经济诱导型策略则很难发生正向溢出。

虽然存在证据初步证实了这类溢出效应,但目前学界对于溢出机制的讨论却呈现高度的“碎片化”,并未形成系统性的分析框架,且缺乏实证经验的佐证(Evans et al., 2013;Truelove et al., 2014;Steinhorst et al.,2015)。研究者一般认为,溢出效应与行为干预的心理影响力(Psychological Impact)息息相关,而不同类型的干预策略往往会激活个体不同的心理感知,进而左右他们对于其他环保事务的决策(Truelove et al., 2014; Steinhorst et al., 2015;Steinhorst & Matthies, 2016; Carrico et al., 2018)。例如,基于Schwartz 的社会价值理论(Social Values Theory)(Schwartz, 1992; Schwartz & Rubel, 2005),Evans 等认为,当接受某类行为环保价值的信息时,个体的自我超越型价值感知(Self-transcending Values)可能会被激活,进而更倾向践行其他能够实现环保价值的行为(Evans et al., 2013)。环境关心(Environmental Concern) 就是这类自我超越价值中的典型代表(Thøgersen & Ölander,2006),被激活的环境关心度有助于推动居民自愿参与更多的环保行为(Verplanken & Holland, 2002; Thøgersen& Ölander, 2006; Carrico et al., 2018;)。然而,强调某类行为能够带来的经济价值则无法强化个体的环境关心度;相反,个体的自利型价值感知(Selfinterested Values)更易被激活。此时,行为能否带来私益将成为个体决策的重要依据,因此他们不愿参与其他无法带来私益的环保行为 (Evans et al.,2013) 。

此外,也有学者结合“动机挤出”理论(Motivational Crowding-out Theory) 指出经济策略甚至会引发负溢出(Truelove et al., 2014)。行为经济学和社会心理学领域的研究表明,个体的利他行为往往受到内、外部动机(Intrinsic and Extrinsic Motivations)的共同影响(Deci et al., 1999; Frey & Jegen, 2002)。然而,这两类动机并非互相独立,外部激励可能会“挤出”个体从事利他行为的内在动机(Frey & Oberholzer-Gee, 1997; Deci et al., 1999;Frey & Jegen, 2002; Bowles, 2008; Bowles & Polania-Reyes, 2012)。与此相关的解释主要有:其一,经济干预手段可能会混淆行为主体的内部归因(Internal Attribution),即个体更多地将自己的利他行为归因于外部因素的激励,而非内在动机的驱动,这将削弱个体内在的利他动机(Deci et al.,1999; Bowles, 2008; Bowles & Polania -Reyes,2012);其二,个体的行为动机也会受到所属社群中其他成员的影响(Ostrom, 2000; Bénabou & Tirole, 2011; Farrow et al., 2017)。在长期推广过程中,外部激励可能在社群层面营造了自利性的社会规范(Social Norms),从而削弱了社群成员内在的利他动机(Bowles, 2008; Bénabou & Tirole,2011;Moros & Vélez, 2017)。环境保护是一类典型的利他行为,而环保认同感(Pro-environmental Identity)是驱动居民自愿践行环保主义的重要内在因素(Whitmarsh & O'neill, 2010; Truelove, 2014; Van Der Werff et al., 2014)。然而,经济激励策略可能“挤出”这类动机:一方面,外部激励可能会强化居民对自身环保行为的外部归因,使他们更相信从事环境保护并非源于自己坚定的环保主义信念(Thøgersen & Crompton, 2009; Truelove, 2014; 徐林、凌卯亮,2017);另一方面,当居民观察到其他社群成员的环保行为受到物质奖励时,他们可能认为所处社群的社会规范更多指向自利而非环保,这又减弱了个体的环保主义认同(Van Der Werff et al., 2014; Farrow et al., 2017)。当个体的环保认同受到削弱后,他们自愿参与其他环保行为的程度也会随之降低。

基于上述分析,本文提出如下假设:

假设2a:环保信息宣传策略能够产生正向溢出,即相对于未受到干预的居民而言,接受垃圾分类环保价值信息的居民更乐于参与其他环境友好行为;

假设2b: 经济激励策略无法引发正向溢出,甚至存在负向溢出的可能,即相对于未受到干预的居民而言,接受垃圾分类外在奖励的居民并不会提升、甚至会降低参与其他环保行为的程度。

假设2c:环境关心度是正向溢出发生的一条路径,即宣传策略会提升居民的环境关心度,进而提高居民参与其他环保行为的水平;

假设2d:环保认同感是负向溢出发生的一条路径,即奖励策略会降低居民的环保认同感,进而减弱居民参与其他环保行为的水平。

三、实验设计与变量测量

本实验于2017年4月至8月在杭州市Y 区的三个社区开展,之所以选择它们是因为:首先,这三个社区地理位置相互毗邻,在人口结构、社会经济、社区建设等方面具有较强的相似性,这有利于排除社区层面的固有差异对于研究结果的干扰;其次,这些社区在本研究开展前从未推广过生活垃圾分类,且由于近几年的“市容市貌整治运动”,该地区的非正式回收部门也基本消失,因此被试受其他干扰源的影响程度较低;第三,当地政府意图通过志愿者上门动员或向资源回收公司购买公共服务等方式逐步在当地推广垃圾源头分类,这为实验的开展提供了良好的契机。①

本实验的实验员由当地志愿者和在校研究生构成,在正式入户前,他们全部接受了实验研究的相关培训。课题组设计好初始问卷,进行了小规模的预调研后适当修改了问卷结构、题量和表述,形成的最终问卷见附录A。

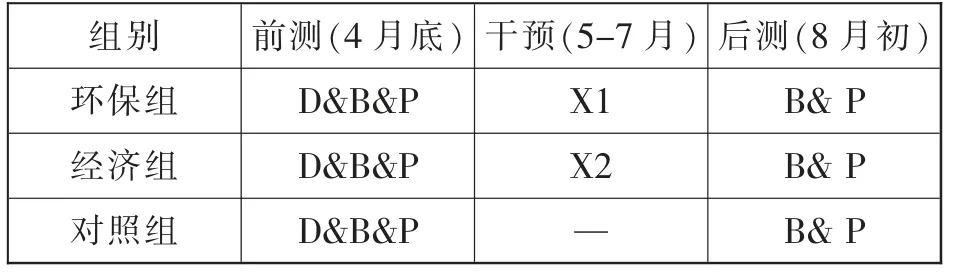

(一)实验设计

课题组在每个社区都随机抽取了100 户家庭,并对其中的成年居民进行招募,共招募了225位居民。所有参与者均来自于不同的家庭。在招募过程中,实验员仅告知居民这是一项关于垃圾分类的研究,而不透露实验的真实目的,以进一步保障实验的质量。在正式干预前,实验员对所有参与者进行了一次前测,测量内容包括:(1)被试的人口属性;(2)垃圾分类、节电等多类环保行为的参与程度;(3)环境关心度与认同感等两类心理变量的认知水平。由于社区中的居民无法被重新组织并进行随机处理,同时也为了尽可能减少由于不同实验组被试之间互动所导致的 “交互干扰”问题,居住在同一社区的被试被统一分入“环保组”(受环保宣传干预的实验组)、“经济组”(受经济激励干预的实验组)或对照组(不接受任何形式的干预)。随后,实验组的参与者开始接受行为干预:对“环保组”,实验员每月进行一次入户访谈,传递有关垃圾污染问题的严重性和垃圾分类行为对环境保护的贡献等信息,每次访谈大约0.5 小时;对“经济组”只是给予直接的物质奖励。②当为期三个月的干预结束后,实验员对所有参与者进行了第二轮关于各类行为与心理变量的调查,题项内容与前测完全一致。两次测试均通过实验员上门邀请参与者填写问卷完成。表1 展示了实验的关键步骤。

表1 实验流程

(二)变量测量

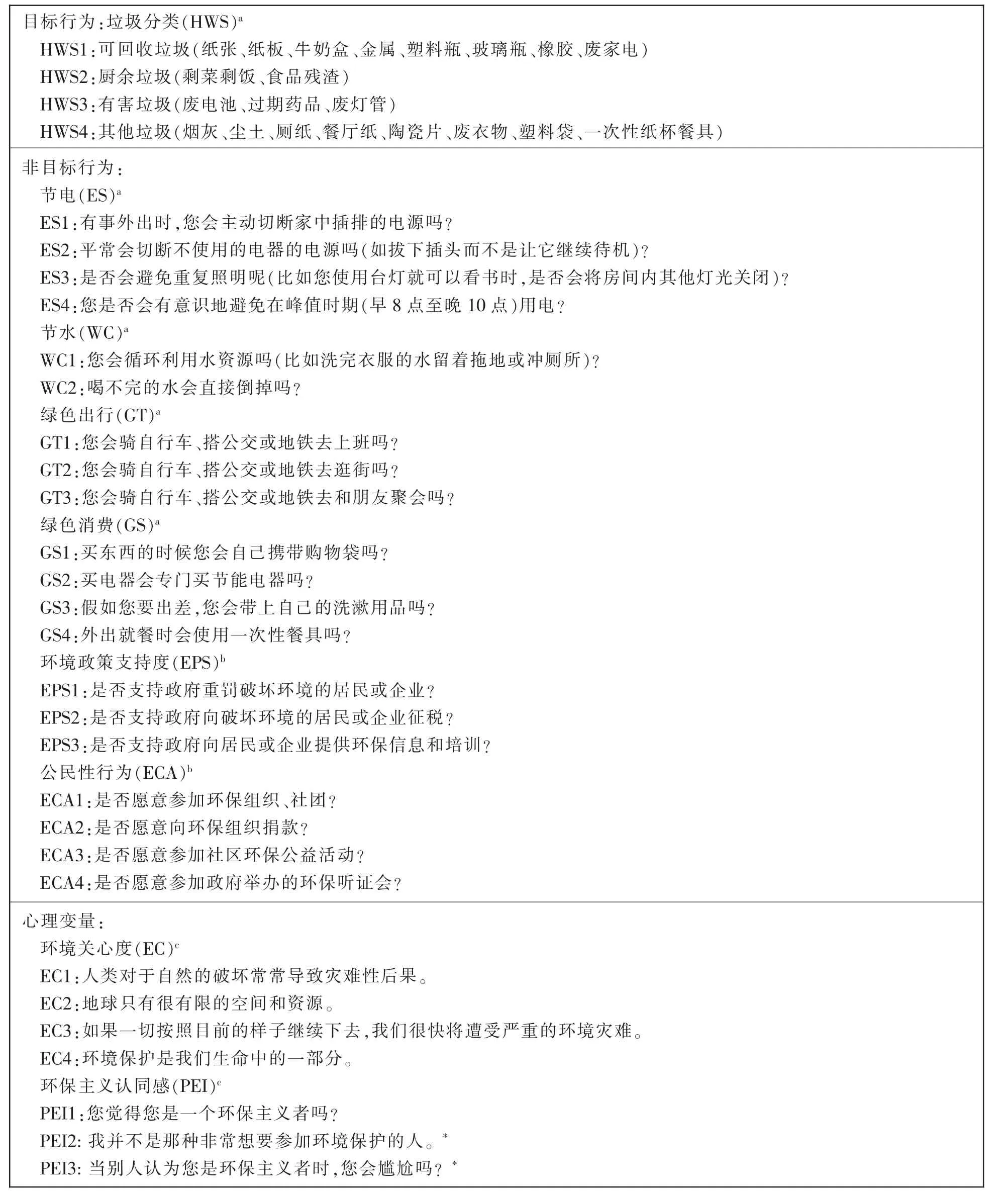

垃圾分类行为的测量:本文设置了4 道题项分别测度居民对可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾的分类频率,并用Likert-5 点量表赋值,以检视居民的垃圾分类水平。③

其他环保行为的测量:本文设置了共20 道题测度居民践行节电、节水、绿色出行、绿色消费等四种私人环保行为的参与程度,以及环保政策支持度和公民性行为(Citizenship Actions)的参与意愿,用Likert-5 评分方法赋值。④这些行为构成了居民生态足迹的主要部分,既包括私人领域,也涉及公共领域,从而有助于对垃圾分类溢出效应进行全方位检视。

心理变量的测量:分别设置了4 道题项测量了环境关心度、3 道题项环保主义认同感,并用Likert-5 点量表赋值。⑤

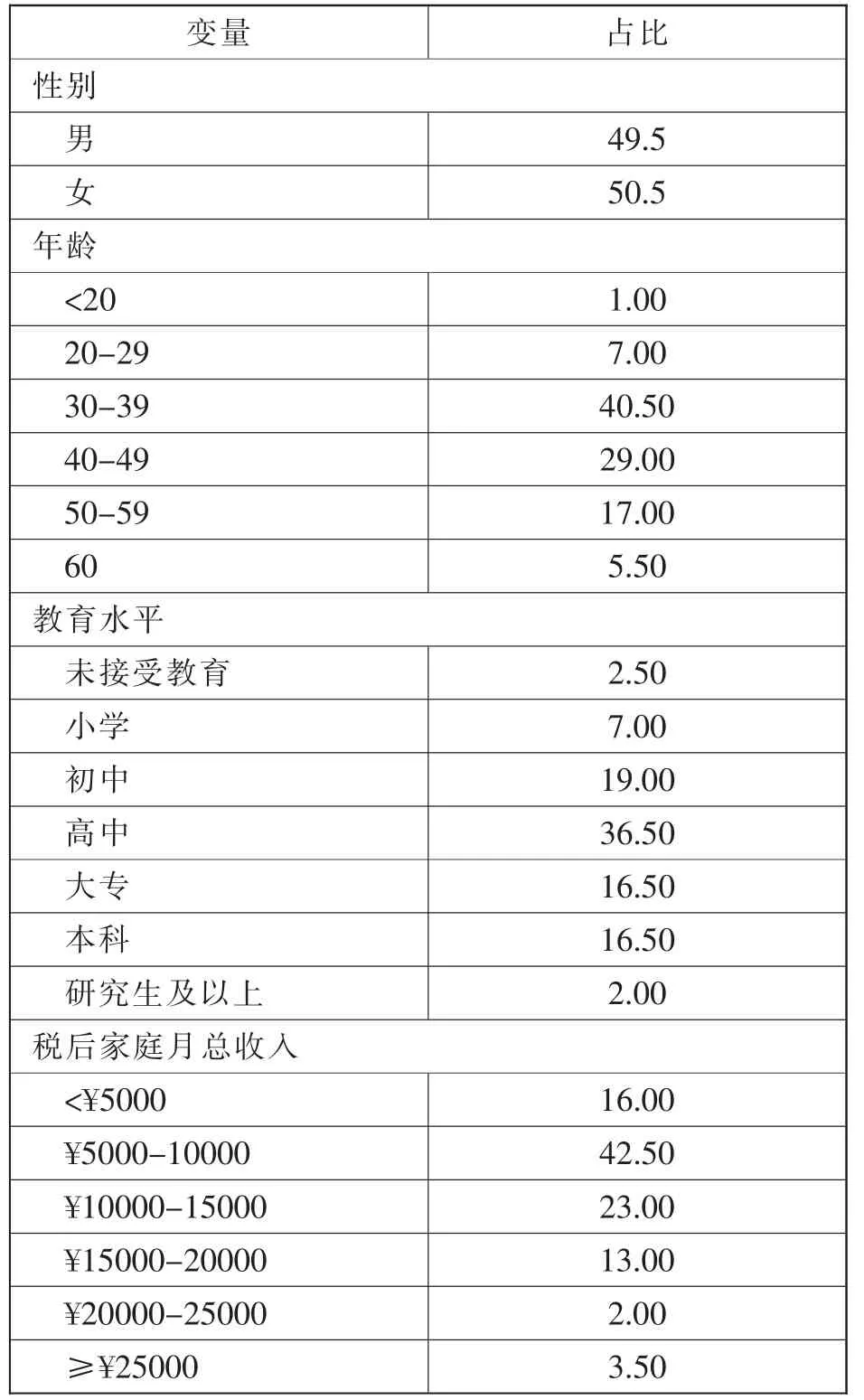

社会人口属性的测量:分别对居民的性别、年龄、受教育程度和家庭月总收入(税后)进行度量。其中,性别以虚拟变量形式表征(0=男性,1=女性);年龄以连续数据测量;其余变量按照表2 展示的分类情况应用定序数据测量。

表2 人口属性变量的描述性统计(N=200)

由于各变量涉及的测量指标较多,本文采用探索性因子分析方法进行降维并提取公共因子。在KMO 值均大于0.9 且Bartlett 球形检验结果均显著的基础上,分别对个体环保行为与心理变量进行因子分析。结果表明,在前测与后测中,本文都能够从垃圾分类、绿色出行、政策支持与公民性行为的测量题项中各抽取一个公共因子,这四类行为分别用它们的公共因子得分进行赋值。⑥测量节电行为的四个题项无法在前后测中产生一致的公共因子。效仿既往研究 (Lanzini & Thøgersen,2014),本文将每个题项均作为具体的节电行为纳入后续分析。相同的处理手段也运用于节水和绿色消费。对于心理变量,在前、后测中,本文恰好能从两类变量题项中各抽取一个公共因子,这两类心理变量分别用其公共因子得分进行赋值。⑦

(三)样本

剔除实验过程中流失 (如拒绝接受干预、生病、搬家、长期出差等)以及测试中未能有效填写问卷(如漏答了关键题项、多数题目答案雷同、前后测填写人不一致等)的样本后,共200 人较好地完成了所有实验步骤,其中两组实验组共计120人,对照组80 人。具体信息如表2 所示。与全国人口结构相比,本样本包含了更多的女性、中青年和高等学历居民(全国:女性48.8%,60 岁以上居民16.4%,本科及以上学历居民6.5%)。⑧

四、数据分析

(一)两类策略的直接效果与溢出效应检验

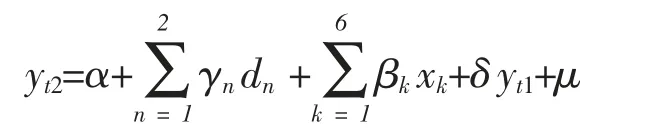

本文首先对两类策略的直接效果和溢出效应进行检验。检验的回归模型如下所示:

yt2表示在后测中居民参与某类环保行为的水平,α 为模型截距项,μ 为随机干扰项;dn表示两类实验组的虚拟变量,以反映被试接受了何种类型的干预;xk表示控制变量。由于本研究采用了“非等同对照组”的准实验设计思路,同时部分样本也在筛选过程中予以剔除,这导致各组间的平衡性无法得到满足,因此应当对关键的“第三方因素”予以控制,以实现各组的初始状态在可控条件下的近似等同。本文遴选的控制变量包含个体的人口背景特征及环保关心度和认同感的前测得分。此外,本文也将受检验行为的前测得分,即y_t1纳入模型,一方面,这有助于进一步控制各组间可能存在的初始差异;另一方面,这能够控制被试在多次问卷填写时可能存在的“向均值回归”(Regression towards the Mean)偏误(Lanzini & Thøgersen,2014; Thomas & Poortinga, 2016)。βk、γn、δ 分别代表这三类自变量所对应的系数。

由于本文同时对包括垃圾分类在内的多个环保行为进行了检验,各回归方程之间可能存在误差相关,为控制这一偏误,本文采用似无关回归(Seemingly Unrelated Regression)方法对方程组进行估算。检验结果如表3 所示。

由表3 可知,相对于对照组而言,两类策略均能够显著提升居民的垃圾分类水平,因此假设1得到验证。此外,为直接比较两类策略的实施效果,本文将模型中的基准组更换为“经济组”,并重新拟合了回归模型。结果表明,两类策略对垃圾分类行为的影响并无显著差异(β=0.017,p=0.932)。就干预策略的溢出效应而言,环保宣传策略对其他七类环保行为产生显著的正向影响,因此,环保信息宣传能够引发正溢出,故假设2a 成立。宣传策略并未对其余六项行为产生显著影响,这或许是因为行为的参与成本较高(如绿色出行和两类公共领域环保行为 (Lanzini & Thøgersen, 2014))或与社会和家庭固有的消费习惯密切相关(拒绝一次性餐具、自备购物袋、节约饮用水),改变它们的难度相对较大,进而阻碍了正溢出的发生。⑨

与假设2b 不一致的是,经济激励仍能显著提升居民对一项环保行为(关闭不使用电器)的参与水平。这可能是因为,当居民接受垃圾分类的外在奖励后,个体的自利型价值感知被激活,使得他们更愿意参与其他能够带来私益的环保行为。由于实验开展于4 至8月份,正值春夏交替时节,家庭制冷设备的使用频率因气温上升而不断提高(如对照组居民参与此类行为的水平在两次测试中呈现下降趋势:前测均值=3.81,后测均值=3.70),“经济组” 的居民更倾向于参与此类节电活动以减少家庭支出。

(二)溢出效应的发生路径检验

根据社会价值理论,垃圾分类的价值宣传策略可能通过增强个体环保关心度进而提高他们参与其他环保行为的意愿。而基于“动机挤出”理论,垃圾分类的经济策略可能降低居民的环保认同感进而抑制他们参与其他行为。⑩本文按照Baron 和Kenny(1986)提出的中介效应检验流程对两条潜在的溢出路径进行检验。由于自变量(垃圾分类政策)与因变量(环保行为)间的关系已经得到拟合(见表3),本文接下来对干预策略与两类中介变量(环境关心与环保认同)的关系展开似无关回归拟合,结果如表4 所示。可知,环保宣传策略能够显著提高居民的环境关心度,而经济激励与个体环保认同感之间呈显著负相关。

由于垃圾分类行为的干预策略对两类心理变量具有显著影响(见表4),当控制这两类政策虚拟变量后,如果心理变量仍与个体行为之间呈现显著相关,那么该变量能够解释干预策略与行为之间的关系,反之该变量的中介效应假设则被证伪。表5 展示了两类心理变量与非目标环保行为之间关系的似无关回归结果。

表3 两类策略的直接效果和溢出效应(n=200)

表4 两类策略对环境关心度和环保认同感的影响(n=200)

表5 两类心理变量与环保行为的关系(n=200)

上表显示,在受到宣传策略正溢出影响的七项环保行为中,环境关心度与其中四类具有显著的正向关联,因此对于这些行为,不断强化的环境关心度是宣传策略正向溢出的一类解释机制,故假设2c 成立。然而对于剩下的三类行为(随手关灯、合理使用“峰谷电”和循环利用水资源),环境关心并不具有显著影响,因此该变量无法解释宣传策略对这三类行为的正溢出,这意味着仍有未知的中介机制能够促生宣传策略的正向溢出效应。例如,宣传手段可能进一步提升了个体践行环保主义的自我效能感(Self-efficacy),进而提高了他们参与这些行为的意愿 (Steinhorst & Matthies,2016)。

同时,环境关心也与一些未被检测到正溢出的行为相关(绿色出行和两类公共领域环保行为)。因此对于这些行为而言,环境关心的正溢出路径同样存在,但总的正溢出却并不显著。这意味着可能存在某些负向机制,它们“抵消”了环境关心产生的正向作用。如基于道德许可理论(Moral Licensing Theory)(Zhong et al., 2009),宣传策略在增强环境关心度的同时也可能强化了居民的自我道德形象感(Moral Self-image),由于搭乘公共交通出行或参与公共领域的环保行为普遍具有较高的行为成本,这类自我认知或许为他们后续的不作为提供了道德上的“免责许可”(Van Der Werff et al., 2014);又如目标框架理论(Goal Framing Theory)认为,当个体面临的行为选择难度较高时,他们的享乐或私益性目标感知 (Hedonic or Gain Goal)也会被激活,这往往会弱化如环境关心等规范性目标感知(Normative Goal)所产生的积极作用(Steg et al., 2014)。

另一方面,环保认同感与十类私人领域的环保行为之间具有显著正向关系。由于经济策略对于环保认同的“挤出”已得到支持,因此与假设2d一致,经济诱导能够削弱个体的环保认同进而阻碍居民参与其他环保行为。该负向机制的效应量较小,未能进一步引发奖励策略的负溢出效应。⑪其原因在于,和既往研究一样,本研究仍然是一个短期的干预实验,随着实验进程的拉长,外在激励对于个体内在环保动机的“挤出”或可伴随自利性社群规范的不断固化而增强,进而导致负溢出的显现。

五、结论与讨论

本文以当前备受我国各界重视的生活垃圾分类政策为研究对象,检验了宣传教育和经济利益诱导两类具体策略的实施效果,尤其关注它们对非目标环保行为的溢出效应。为期3 个月的实验结果显示,尽管这两种策略均能够有效推动居民参与生活垃圾分类,但宣传策略更易产生正向溢出。进一步的中介效应分析表明,不断强化的环境关心度是解释宣传策略正向溢出的一个机制,而外部激励对于环保认同感的“挤出”则是经济策略难以产生正溢出,甚至可能引发负溢出的原因。

针对存在文献大多聚焦于环境公共政策的直接效果而未能充分揭示其溢出效应这一不足,本文首先比较全面地检视了居民垃圾分类政策对若干非目标环保行为的影响,并识别了正、负两类溢出路径,从而为国内相关领域的学者提供了新的研究视角;其次,本研究指出了经济激励策略在动员公众参与环境保护上存在的局限性,即外部奖励在增强个体自利意识的同时,也会削弱个体内在的环保动机,进而阻碍其自愿参与其他环保行为;再次,本研究运用心理学的相关理论,旨在分析微观个体对于政策安排的行为与心理反馈,且在研究方法上向具有更高内、外部效度的田野实验法靠拢,这或许能为推动我国行为公共管理研究的发展起到“抛砖引玉”的效果。⑫

本文的研究对综合施策亦有重要的指导意义,决策部门应重视对溢出效应的准确识别,并将其纳入到政策设计与评估的框架中,充分发挥能够产生正溢出政策的“杠杆”作用,助推(Nudge)居民广泛参与环境保护,收获多种政策效果。本文揭示了当前正大力推进的垃圾分类政策在培育居民“亲环境”行为方面的“杠杆”效应,并进一步指出在政策的具体设计与执行中不应片面依靠经济激励,仍需高度重视宣传教育工作和个体生态规范感的培育。

研究的局限在于:其一,如前文所述,研究仅对政策溢出进行了短期观测,无法捕捉该效应的长期变化趋势;其二,本文识别的中介机制仅能部分解释政策溢出的发生,未来研究可以对溢出机制展开更为深入的讨论,这不仅有助于进一步打开个体行为反馈的“黑箱”,也能为如何最大化正溢出效应提供更加丰富的政策参考。其三,实验本身也有需要改进的地方。首先,由于现实政策推进中对同一社区的居民往往只会采取相同的行为干预方式,研究无法做到完全随机分配被试,这可能会影响检验结果的准确性;其次,尽管研究样本随机选自社区居民,研究结论更贴近真实世界,但在样本的数量和代表性上仍有一定局限;最后,囿于个体环保行为的实际观测数据获取难度较大,本文基于既往文献普遍采用的自我测评方式评估居民的行为水平,因此无法有效回避被测群体潜在的“社会期许”效应及其导致的测量误差。

注释:

①非正式回收部门(Informal Recycling Sector)是指以回收废品为营生手段的拾荒者、流动商贩或小型回收摊点,该因素的存在会显著提升居民的垃圾分类水平(徐林等,2017)。

②“经济组”的参与者被告知参与垃圾分类会受到奖励。回收公司在社区周边开设了垃圾投放点和超市,居民也可直接呼叫公司的上门服务进行垃圾投掷。系统后台依据前端工作人员对居民垃圾分类的评估结果自动为各居民的“绿色账户”进行充值,居民可凭借账户内的积分在超市中进行消费。该类激励在实验期间并未向“环保组”和控制组的参与者提供。

③题项内容参照徐林等的测评指标(徐林等,2017)。

④题项内容参照Lanzini 和Thøgersen(2014)、Thøgersen和Ölander(2003)的测评体系。

⑤环境关心度题项内容参照洪大用等的环境关心量表 (洪大用等,2014);环保认同感题项内容参照Truelove等(2016)的测评指标。

⑥垃圾分类:前测CR 值=0.88,后测CR 值=0.84;绿色出行:前测CR 值=0.89,后测CR 值=0.91;政策支持:前测CR 值=0.82,后测CR 值=0.76;公民性行为:前测CR 值=0.88,后测CR 值=0.88。本文主要使用组合信度(CR)而非克朗巴哈系数评估变量内部信度是因为CR 考虑了对因素载荷的估计(Hair & Ringle, 2011),尤其当数据呈现多维特征的时候,CR 更准确(Fornell & Larcker, 1981)。

⑦环境关心度:前测CR 值=0.80,后测CR 值=0.80;环保认同感:前测CR 值=0.67,后测CR 值=0.70。

⑧数据来源于2016年《中国统计年鉴》。

⑨由于本文主要目的仍在于探讨行为干预策略能否发生溢出效应,并未详细了解居民对各类行为具体的认知情况,因此无法精准地判断为何正溢出仅在部分行为上得以体现,这一问题需要未来更加精细的研究予以解答。

⑩尽管前文并未发现经济策略对非目标行为总的负向影响,但自变量与因变量之间关系的显著与否并非是识别中介机制的必要条件(温忠麟、叶宝娟,2014),因此外在激励的负溢出路径可能仍然存在。

⑪将经济策略对认同的回归系数与认同感对行为的回归系数相乘,可计算环保认同这一中介机制的效应量。结果表明,对于本文考察的所有环保行为,该机制的效应量均在-0.1 左右浮动,程度较弱。

⑫近几年来,“行为公共管理”(Behavioral Public Administration) 这一概念正不断被国际公共管理学者所倡导(Grimmelikhuijsen et al., 2017),并开始被国内学者引入。行为公共管理学加强了心理学与公共管理学之间的学科对话,相关研究往往集中于公共管理情境中微观个体(或群体)的行为决策模式,通过运用心理学等行为科学知识及实验研究方法,探讨政府决策行为的形成与输出、公众的心理体验与行为反馈(张书维、李纾,2018)。

附录A 测量题项