刘玉堂:“沂蒙歌手”著文章

2019-11-11吴永强

吴永强

著名作家刘玉堂,1948年1月2日出生于山东省沂源县东里镇水北村,曾任山东省作家协会副主席,2019年5月28日在济南逝世。

刘玉堂是公认的乡土文学大家,他的作品扎根沂蒙山区农村,富有浓郁的乡土情怀,通过幽默风趣的语言和细腻的文笔,真实展现来自民间的伦理、地域的亲和力和普通百姓的智慧与淳朴,被评论界誉为“当代赵树理”和“沂蒙歌手”,被著名作家张炜称为“沂蒙灵手”和“沂蒙文章大家”。

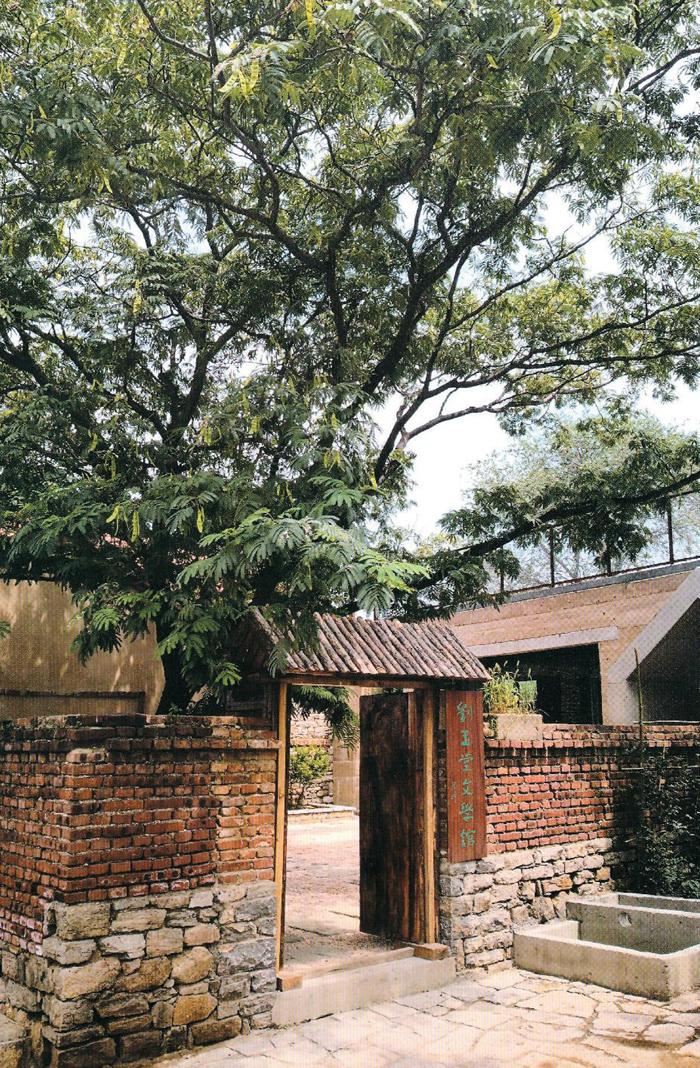

沂源县龙子峪村,掩映在青山绿水间的刘玉堂文学馆主馆:沂河源。

这位一生扎根沂蒙的著名作家,用数百万字的作品,提升了沂蒙山区在文学领域中的地位。当然,这片地域也以独特的文化内涵、风土人情,成就了这位作家。

一个“沂蒙农民”的文学生命

“时至今日,我依然记得30多年前,我爹那张水曲柳写字台上的油画。那张从杂志上撕下来的插页上,一个光着膀子的人在稿纸堆里伏案写作。这张插页基本就是我这辈子对我爹在创作领域中的全部印象与认知。”

刘春雨记得,1988年,他和母亲跟随父亲来到济南。在之后的30多年里,父亲一直惦记的,还是故乡的山水。刘玉堂也曾多次说:“刚到济南时,还没立即融入省城人的生活中,孤独感促使我回忆、怀念沂蒙山区的温情记忆,便以小说的形式记录了下來。”

9月22日,刘玉堂文学馆开馆仪式上,刘春雨想起离开自己116天的父亲,哽咽落泪。“我父亲是非常严厉的人。他在过去的时候,尤其是我青春期的时候,我形容他‘性如烈火。这是指他性情直爽,没有任何拐弯抹角。”

几个月来,整理父亲的诸多作品资料,他对父亲有了更深的理解。“他对我的影响,我觉得是一种潜移默化的慢慢在心里面生长的东西。我不敢说是在什么时候,但是我相信到最后我会和我的父亲达成最大化的融合和统一。”

地域和作家之间的关系很奇妙,一个风景和人文都可圈可点的地方,若没有一个大作家来书写,总感觉缺了点儿什么。沂蒙山区挺幸运,不缺,有刘玉堂,有赵德发,还有《红嫂》《红日》这样广为流传的小说,提升了此地的知名度。

1966年,刘玉堂高中毕业,1968年当兵,转业后在故乡沂源工作六年,1988年调到济南工作,先后担任《山东文学》编辑部主任、副主编。自1971年开始文学创作,近50年间共发表作品700余万字,通过小说的形式重构了一个属于自己的沂蒙山区,表达温柔的乡愁。著有中短篇小说集《钓鱼台纪事》《滑坡》《温柔之乡》《人走形势》《你无法真实》《福地》《自家人》《最后一个生产队》《山里山外》《刘玉堂幽默小说精选》《一头六四年的猪》,长篇小说《乡村温柔》《尴尬大全》《八里洼纪事》,随笔集《玉堂闲话》《我们的长处或优点》《戏里戏外》等。

1984年,刘玉堂发表了一篇小说《钓鱼台纪事》。小说通过沂蒙山区一个村庄里几位颇具典型意义的人物形象,勾勒了从40年代到80年代的历史演进过程。文体中体现出的幽默调侃的叙事风格,在当时小说创作反思历史的一片沉闷严肃的氛围中,使读者体验到一股轻快的审美感受,引起文艺界广泛关注。

从这时开始,作为文学符号的“钓鱼台”浮出水面。

接下来,他又相继发表了《温暖的冬天》《冬天的错误》《最后一个生产队》《本乡本土》等中篇小说,虚构的钓鱼台村慢慢成为沂蒙山区的“明星村”。

作家赵德发说:“玉堂先生对钓鱼台村的人和事以及相关历史,表现的非常有趣,极具特色而又不失深刻。这是他在文学史上留下的最光辉的篇章。玉堂先生一直致力于表现乡土,尤其是对于沂蒙山这块文学富矿的开发,而且成绩卓著。现实当中他也不失农民本色,他应该是最表里如一的乡土作家。”

那些操心的“钓鱼台人”,一边吃煎饼,一边看《人民日报》,“位卑未敢忘忧国”,为地球上发生的大事争论不休,国事家事都浓缩在小小的村落里。独特的“刘氏幽默”出现在小说的各个角落,善于创造词汇的沂蒙山人,将农民的阳光灿烂演绎得淋漓尽致。

也可以说,我们看到的刘玉堂老师,就是他小说形象的经典现实版。

后来,刘玉堂总结自己的创作:“我写中短篇小说时,经常摆在我案头的书,是沈从文、孙犁、赵树理、汪曾祺先生的,还有前苏联的一些中短篇小说,以及我喜欢的一些青年作家的书。这些书摆在那里,不是为了模仿或抄袭,而是让你保持差不多的心境与心态,这样你在接着写的时候,很容易地就会进入情景和氛围之中,心里踏实,有底气。”

山东省作协党组书记姬德君(左)、沂源县委书记王义朴为刘玉堂文学馆揭牌。

山东师范大学教授宋遂良(左)、著名作家赵德发为刘玉堂先生铜像揭彩。

上世纪90年代到新世纪初,每年他大概三四个月在沂蒙山区各个县转悠,一部《乡村温柔》便是对故乡的集中总结。有评论家说他“是个温情主义者,其讽刺和批判也总是化为趣味与意味的方式”。而他眼中的沂蒙山人,“比外地人有一些独特的东西,格外操心,格外关心人。容易热情但不容易周到,热情是一种态度,周到是一种境界”。

在刘春雨的记忆里,父亲曾有若干表情,比如喜悦、愤怒,就是没有悲伤。在很多人的回忆里,刘玉堂与“幽默”紧密相连。一边拉二胡,一边唱鲁南小调的情景,成为他的经典形象。

2014年,刘玉堂出版了戏曲随笔集《戏里戏外》。《小放牛》《打猪草》《刘海砍樵》《小借年》……一部部地方小戏,勾勒出他的童年,也勾勒出他对传统文化的认知。放在他整个写作谱系中,《戏里戏外》并不算什么,只是作为随笔存在。然而,考察他的文学根脉,这部随笔却又有着重要的价值。

他说:“每当回忆起农村生活,就会想起这些戏曲。那时候,农村文化生活很枯燥,在山会上听戏是对生活的调剂,也是了解历史的一个切入口。”在他看来,山东地方戏里最深入人心的要数《小借年》,它温馨、祥和、热烈、喜庆,是那个时代的“贺岁片”。“遥想儿时过年,包着饺子放着小鞭,听着小喇叭里唱‘大雪飘飘年除夕,奉母命到俺岳父家里借年去,那真是要多祥和有多祥和,要多温馨有多温馨。”

“也是因为太温馨,人物又少,剧情也简单,故农村业余演出队一般也都于过年的时候演它一家伙。我在老家从初中到高中的6年间,几乎每年春节都要在演出队里拉二胡,自是对这个《小借年》熟之又熟。”因演戏而发生的故事,被他写进了小说《冬天的感觉》,后又扩充成了长篇小说《乡村温柔》里的一章。

刘玉堂曾说:“我的幽默中包含着我的人生经历、人生态度,还有心胸及性格等等的因素。常常是苦中作乐,也写痛苦,但不是那么张扬,表达的是一种隐隐的痛,却又积极向上,不给人以消极或灰暗的感觉。”

他们眼中的玉堂

中国作家协会副主席张炜专门为刘玉堂文学馆开馆发来贺信:“刘玉堂是沂源的骄傲,是山东作家队伍中的一员主将,是沂蒙大地最杰出的歌手!刘玉堂文学馆的设立是一件大事,此举具有远见卓识,必定对推动沂蒙文化建设,对传播文学、积累文明,起到巨大的不可替代的作用!”

山东省作协党组书记姬德君指出:“刘玉堂同志一生挚爱文学事业,是文学鲁军的杰出代表,是一位德艺双馨的优秀作家和德才兼备的文学工作者,为繁荣发展山东文学事业做出了突出贡献。”

山东师范大学教授李掖平对刘玉堂的文学创作作出了中肯的评价:“他的小说创作深深植根于乡野大地,以敏锐细密的观察、深刻通透的体悟、生动风趣的故事、诙谐幽默的语言,书写着沂蒙山区调性鲜活的人物景致风情,敞开了沂蒙大地风味韵致的独特之美与魅力,拓展丰富了中国当代文学尤其是当代乡土文学的版图。”

1989年,诗人吴兵与刘玉堂相识。30年后,他以一篇简短的“说给玉堂兄的话”来纪念这位老朋友:

30多年,你的质扑与热爱一直未变。你的真挚、坦率、善良一直未变。你葆有初心和良知,爱亲人、爱乡亲、爱故土、爱家国,爱人民。热闹之处,你是冷静的。你从不夸夸其谈口若悬河,而是始终踏踏实实,读书写作,用作品说话,用自己的方式解读着什么是文学,什么是生命。你没有学问吗?你很有学问。你对人性的洞察、对生活的辨识、对爱的判断,这些都是大学问。你是诙谐的,也是严肃的。你有文学的标准,你以作品质量为重,并乐以助人。你胸怀宽阔,不搞小圈子,不搞远近亲疏,更不会因利益关系丧失原则,亵渎文学。你是良师益友,和你在一起是愉快的。常常想起你自然而亲切的言谈和举止。我认为你的作品是被低估的。你的文学作品有其独特的艺术魅力,我相信随着岁月的延伸,你的名字将与你的作品会被人们更牢的铭记。我们爱你,时间过得越久,我们会对你的怀念越深。

9月21日,评论家王万森在“沂蒙精神与山东当代文学创作研讨会”上发言,忆起2003年刘玉堂小说创作座谈会召开时的情景。那次会议,到会的人们来自全国各地,大腕云集。不少人走进平邑九间棚,“怀着那个时代的同情看待革命老区的状态,他们以为凡是革命老区必定是贫穷和欠发达的。”然而,九间棚脱贫致富的现实和刘玉堂小说的巨大感染力,使他们改变了看法。

“他们一是发现了沂蒙的九间棚早已绝迹,意味着时代的跨越;二是发现宝藏一般、入心入意地赞赏沂蒙作家的创作,甚至在发言中,以学会作家的叙事语调作为骄傲,甚至将沂蒙方言带回到工作岗位去,仍然感叹不已。”王万森总结道,“沂蒙文学的作品一旦推给如饥似渴的人们,他们就会如获至宝,原因就是这样的文字中充斥着沂蒙精神和沂蒙百姓的淳朴而智慧的语言魅力。”

刘玉堂无疑是这种“语言魅力”最杰出的贡献者。

打造中国乡土文学博物馆群

桃花岛,一个富有诗意的名字,位于沂河源头第一村,沂源县鲁村镇龙子峪村,山水相依、绿水青山。

2017年7月,“山东桃花岛·艺术活化乡村”项目在这里落户,将打造成为游客看山、望水、忆乡愁的特色小镇、艺术沃土和美丽乡村。

沂河源田园综合体,是北京东方君公益基金会与沂源县政府合作实施的大型开发建设项目,涉及龙子峪等7个行政村,规划土地面积3.2万亩。项目按照“艺术活化乡村”的理念,围绕“产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴”五项内容,由法国建筑设计大师保罗·安德鲁和日本福武财团福武总一郎、北川富郎、宫岛达男等艺术家参与规划设计,致力打造乡村振兴的“齐鲁样板”。

刘玉堂文学馆,成为这个田园综合体中的重要组成部分。

走进龙子峪村,沂河穿村而过,这条除黄河外山东最长的河流,此时正处于源头的“童年”时期。沿着山丘上的村巷,穿过一户户人家,刘玉堂文学馆掩映在一片房舍和山坡上。

文学馆由沂河源(主馆)、燕子崖(会务中心)、钓鱼台(文学之家)三部分组成,总占地面积3000平方米,其中主館建筑面积171平方米。文学馆主要用以展示刘玉堂先生的文学道路、创作实绩和乡土情怀,是一个集讲学、研讨、交流、接待、展览、收藏等多功能于一体的颇具沂蒙乡村气息的民居建筑群。主馆内主要包括刘玉堂先生著作、手稿、证书、藏书、文具及照片、生平介绍等,简约、全面而生动地展示了刘玉堂先生的文学创作历程。

独具沂蒙特色的乡村房舍,充满现代气息的庭院设计,涓涓流水在庭前屋后缓缓驶过。走进文学馆,便是走进了刘玉堂的文学世界,更是走进了中国当代乡土文学的殿堂。

刘玉堂文学馆馆长亓凤珍说,刘玉堂一开始并不同意建立个人文学馆,认为自己的成就还不够。但后来他对建立文学馆一事有了新的认识,建馆不是为了他自己,而是为了故乡的文学事业和文化事业,为了鼓励年轻人,给后来人一个平台。

在筹建文学馆的关键时期,刘玉堂突然去世。亓凤珍回忆道,在意外突然发生之后,沂源县委县政府依然高度重视,并委托县委宣传部、文旅局具体负责;董方军先生毫不犹豫地挑起了投资建馆的重担。一支不足十人的筹建队伍迅速形成,用了短短一个月时间,就把这样一座文学馆呈现在了大家的面前。

下一步,文学馆作为一个平台,将广泛开展文学交流、研讨、采风、讲学活动,还会办好文学馆馆报。文学馆将借助省内外高校和研究机构的研究力量,建立紧密与松散相结合的研究队伍,聘请刘玉堂文学馆研究馆员,加强学术研究,提升文学馆的学术品质。

刘玉堂文学馆只是开始,亓凤珍展望接下来的蓝图:“以刘玉堂文学馆为基点,以龙子峪村和桃花岛为基地,以中国现当代乡土文学的发展、演变为基本脉络,以中国现当代乡土文学作家为重点,不断拓展、延伸,力争用五到十年时间建设成为一个颇具规模的中国乡土文学博物馆群。”

9月22日,刘玉堂文学馆开馆仪式举办。仪式由中共沂源县委常委、宣传部长杨溯易主持。中共沂源县委书记王义朴致辞,山东省作协党组书记姬德君、刘玉堂先生之子刘春雨、北京東方君公益基金会会长董方军、刘玉堂文学馆馆长亓凤珍分别讲话。龙子峪村党支部、村委会还向刘玉堂先生夫人田衍英、刘玉堂文学馆馆长亓凤珍颁发了“荣誉村民”证书。

中国作家副主席张炜先生发来贺信;山东省作协党组书记姬德君,山东师范大学教授宋遂良,山东省作家协会原副主席赵德发,沂源县委书记王义朴分别为刘玉堂文学馆、刘玉堂铜像揭彩。参加开馆仪式的还有来自全省各地的作家、文学评论家、书画家、新闻记者王良瑛、王景科、谭好哲、李掖平、王延辉、陈文东、逄春阶、袁相富、杜小荃等,沂源县政府副县长张莹莹,以及刘玉堂先生的亲属和生前好友,共计一百多人。

刘玉堂文学馆开馆之际,山东省作家协会、山东省社会科学界联合会、山东社会科学院、山东省散文学会、齐鲁书画家协会、山东省青年作家协会和山东大学、山东师范大学、山东财经大学、临沂大学、鲁东大学、万松浦书院、山东文学馆、冯德英文学馆、淄博市文联、山东省文艺创作研究院、半岛都市报社等17家文学文化主管部门、教学研究机构、新闻媒体发来贺信,150余位作家、学者、文学评论家、书画家和普通读者发来贺词和祝贺书画。