从新疆岩画看古代各民族的文化融合

2019-11-11买热木古丽加帕尔

□ 买热木古丽·加帕尔

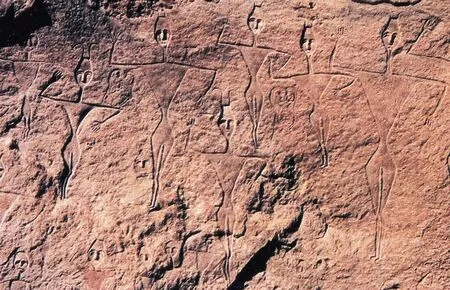

新疆吐鲁克岩画

新疆是我国岩画遗存最丰富的地区之一,岩画资源分布广泛,数量浩繁,题材丰富,在中国岩画中占有重要而独特的位置。新疆岩画一般刻在岩石上的遮蔽处,在岩洞、岩棚和岩石的表面,运用敲凿、磨研、彩绘的技法,勾勒人形、动物、自然景物、生产生活等画面,将远古先民的向往与寄托,观察与思考,恐惧与祈求,具象化为一幅幅简单质朴又生动感人的图画。这些规模宏大的图案成为文字发明之前,保存人类生活最浩繁的卷宗,是古代先民记录历史的独特方式,是刻绘在岩石上的史书,是对文字资料的补充,为民族学、人类学、民俗学、考古学、艺术学等提供了重要的史料。

新疆岩画主要是沿着阿尔泰山系、天山山系及昆仑山系的山间和山前牧场分布,出现在水 草丰茂的古道及古牧道两边的石岩或砾石上。绝大多数岩画是古西域以游牧为主的各部族、民族的遗存。新疆岩画的内容包罗古西域社会物质及精神生活的诸多方面,也折射着中西文明和各族文化交融的印迹。

新疆是东西方文明的交汇之地,又有“种族博物馆”之称,历史上许多古老的民族及部族均在此繁衍生息,著名的有塞人、月氏、匈奴、乌孙、鲜卑、柔然、黠戛斯、吐蕃等。同时古代民族的迁徙融合也比较频繁,据史料记载,新疆古老的民族部落在战国时期就出现过大迁徙大融合。新疆岩画是由不同民族共同创造的,凝聚着多种不同的文化元素,是多民族物质、精神文明碰撞、融合、共生的极好见证,对于探索远古时期诸民族文化在新疆的传播交融具有重要意义。

一、新疆岩画研究概况

据笔者所见,有关新疆岩画的最早记录出现在清代著名学者纪昀的《阅微草堂笔记》中,该书卷一三《槐西杂志三》载:“喀什噶尔山洞里,在石壁铲平的地方,画有人员马匹的画像。回族居民相传说,这是汉代的画像。所以都相当爱护,虽然年月很久,还可以看出来。汉代画像如武梁祠堂画像之类,只看过刻本。那么,真迹再没有比这里更古老的了。后来,戍边的兵卒点柴火抗寒,画像被烟气熏染,就模糊不清了。可惜刚出师的时候,没有会画画的人,临摹一幅留下来。”①可以看出,新疆岩画早在清代中期就已引起学者的关注。并且,依纪昀所言,喀什的汉代岩画应当是存世最早的汉代画像真迹,具有极高的艺术和史学价值。

进入20世纪以后,学界对新疆岩画逐渐开始有了比较准确的文字、图像说明,代表学者为中瑞西北科学考察团中方团长徐旭生和瑞方考察团成员考古学家沃尔克·贝格曼(Folke·Bergmen)。《徐旭生西游日记》②中有关于博格达山岩画的记载;贝格曼在其《考古探险笔记》③对库鲁克山兴地岩画不仅有详细的介绍,还刊布了相关图片。黄文弼《新疆考古发掘报告(1957-1958)》④、王子云《中国古代石刻画选集》⑤以及克由木的《新疆北部的岩画》⑥,则对库车、拜城、皮山、伊犁、塔城等地岩画的分布、内容等进行了详细的说明,并提供了大量真实生动的岩画图片。20世纪80年代开始,新疆岩画才获得普遍关注,大量的调查与研究工作也于此时期纷纷展开。

至今为止有关新疆岩画的研究论文大致有94篇,专著大约有七部。目前的研究成果主要分为介绍、宗教文化、考古、体育史、艺术史、书评几个主要方面。

新疆康家石门子岩画中的舞蹈图

在新疆岩画的整理介绍方面,成振国、张玉忠在1984年联合发表的《新疆天山以北岩画述略》⑦一文,是早期新疆岩画专述的重要成果。该文将新疆北部阿勒泰、塔城、博尔塔拉蒙古自治州境内丰富的岩画内容分为动物、行猎、放牧、舞蹈、其它五种类型,对其进行逐一介绍,同时还分析了上述岩画绘制的技法特点。蒋学熙在《新疆岩画研究综述》及续篇⑧中就八十年代发现的新疆岩画的内容,进行分类概述。注明岩画出现地点和画面的具体内容。最后探讨新疆岩画的断代、族属及技法,指出在新疆岩画的族属认定和断代上要慎重。蒋文中囊括的岩画文献资料极为丰富,阐释说明亦十分细致,为以后的研究工作提供了重要的参考。周菁葆主编的《丝绸之路岩画艺术》⑨—书,对草原、绿洲、西南、海上丝绸之路岩画的内容、绘制技术、风格、保存现状等给予系统全面的梳理阐释,并进一步探讨了岩画内容所反映的时代和族属等问题,是丝绸之路岩画综合研究的重要文献。苏北海的《新疆岩画》⑩,对当时已发现的岩画资料进行整理,刊布了新疆45个县的岩画分布点,并对每个岩画点的基本情况做出详尽的注释。此外,对岩画的分类、创作方法及价值意义等进行了深入的探讨。该著作是对新疆岩画系统整理介绍的集大成之作。

在宗教文化研究方面,户晓辉《岩画与生殖巫术》⑪—书,对新疆岩画进行了较为系统的专题研究,深入阐释了岩画在生殖巫术中的运用,准确破译了过去被人误识的部分岩画和象形文字图像。王炳华在《新疆岩画的内容及其文化涵义》⑫一文中,讨论新疆岩画的表现内容及其所蕴涵的思想文化意义,对岩画所体现的早期游牧民族生育、放牧、转场、狩猎、战争等重要内容进行了细致探讨。

在考古学领域,王建新、何军峰的《穷科克岩画的分类及分期研究》一文,尝试用考古学的研究方法特别是考古类型学和考古地层学的方法,对新疆伊犁穷科克岩画进行了比较全面地研究,认为“岩画的年代和岩画作者的族属或文化属性这一难题的解决,需要将岩画与居址,墓葬等其他考古学文化遗存结合起来进行综合研究”⑬。黄适远在《新疆岩画艺术:游牧人的叙事“史诗”》⑭一文中从历史和考古学的角度出发,指出岩画是游牧人最早的“史书记忆”,是探究新疆早期游牧文化的珍贵历史考古资料。

另有学者从体育史、艺术史的角度对新疆岩画进行考察。王天军在《新疆岩画上的原始体育》⑮一文中指出,新疆岩画中所表现的体育项目包括射箭、投掷、奔跑、摔跤等,而摔跤又是新疆早期各民族共同喜爱的体育项目,元代在西域还专设“校署”,统管各个民族部落的摔跤等竞赛活动。⑯彭金城、左刚明、王岩的《新疆岩画中体育项目的研究》⑰,着重梳理并阐述了射箭、剑术、武术和摔跤等新疆岩画频繁出现的体育项目及相关器械的发展与演变。冯伟强、文江峰、郑豫疆《新疆岩画与体育史的关系研究》⑱一文,侧重论述新疆岩画对体育史研究的价值影响,并就建构二者关系的研究方法进行了有益的探索。

著名画家刘青砚、刘宏夫妇编著的《阿尔泰岩画艺术》⑲,对阿勒泰地区岩画的绘制风格、技法等进行了比较系统的考察,是新疆岩画艺术分区研究的重要著作。张建波《新疆岩画的艺术特色试探》⑳一文,论述了新疆岩画在空间表现上的丰富性,探讨了新疆岩画同世界各地古老岩画表达方式之间的异同,介绍了新疆岩画的主要制作方法。指出新疆岩画风格流派和艺术特征,在很大程度上受到人与自然的关系及现实问题的影响。王炳华的《新疆岩画的发现、分布与工艺、彩绘》㉑在大量野外考察与大型岩画资料编辑的基础上,详细阐释了新疆岩画的分布与特征,总结出新疆岩画的三种绘制方法:点凿法、凿点与研磨结合法及磨蚀法。更重要的是,他首次对阿勒泰山区、天山、昆仑山中出现的洞窟彩绘岩画给予了特别的介绍说明,指出其与刻凿岩画一样,是新疆岩画的重要组成部分。刘金萍的《浅议新疆岩画中的空间表现》㉒把新疆岩画的空间表现分为无序性空间表达和纵深空间表达。无序性空间表达又包括以平面展开,不分对象大小的无秩序空间;平面形象排列中方向不一的无秩序空间。而表现无序性空间的手法则分为非重叠性图像,以侧面形象为主的表达法;“正面律”表达法;多景空间,“以大为美”的空间表达法。表现纵深空间的手法分为上远下近法,重叠空间的纵深表达法两种主要类型。上述成果拓展了岩画研究的视野,为岩画领域的后续研究奠定了坚实的基础。

书评方面,目前所见仅两篇论文,且均为对苏北海先生《新疆岩画》一书的评论。王和平、李小兵在《岩画与西域古代文化——评苏北海著〈新疆岩画〉》㉓一文中指出,《新疆岩画》并非单纯性的介绍而是作者进行了比较科学的综合性研究,图文并茂,资料可靠,在该领域有一定的权威性。文章肯定了《新疆岩画》的学术价值,认为由于新疆岩画的重要地位,该书的出版填补了中国岩画研究中一个重大的空白。但该著中有些论点,如岩画的断代问题、车辆岩画反映的社会背景及所属民族等,仍值得商榷。晏海发的《读〈新疆岩画〉一书》㉔认为苏北海的《新疆岩画》是迄今为止在新疆岩画研究领域的集大成之作,该著的突出价值有三方面:一是对印记符号的研究及相关结论,超越前人,有很高的权威性。二是对岩画研究中族属、断代和岩晒三大难题有深入的分析论证并得出极具参考价值的结论。三是以岩画中的动物图像为依据,勾勒出新疆远古野生动物的分布情况。

上述成果进一步开阔了新疆岩画研究领域的视野,为后续研究工作的推进奠定了坚实的基础。但遗憾之处在于,现有研究成果对新疆岩画中表现出的民族文化交融性关注不够,虽然部分文章著作涉及到对岩画创作者族属问题的探讨,但仅是从考古学角度,做出民族或种族归属的推断,却并未从岩画的横、纵向比较中,解读渗透其中的多元民族文化的共融。而解读新疆岩画中表现出的民族文化交融性,正是本文讨论的核心问题。

二、民族文化交融在新疆岩画中的具体表现

在新疆各大山系繁衍生息的诸游牧民族在不断的迁徙和转场过程中,也随之留下了如今可被视作“文明的标本”的生活印记,岩画便是其中之一。

古代新疆是各个游牧族群共融共生之地。自先秦以来,许多民族都在这里留下了足迹。在某一地区可能同时存在不同的氏族和部落,彼此间在生产生活、文化习俗上的相互影响、渗透,在岩画的画作内容中得到生动的体现。

古代社会的基本构成单位是氏族和部落,若干部落有时组成大大小小不同范围的共同体。特定的共同体往往具有特定的信仰、风俗及审美风尚,而这些则会渗透在包括岩画创作在内的精神生活及物质生活中,又被其忠实地呈现出来。因此一定的画作风格,特别是某些特殊的传统图案,可作为辨识不同氏族或民族的重要标志。

公元前3000年左右羌人进入塔里木盆地,这个时间也就是昆仑山岩画产生的年代,其下限可能延续至隋唐。㉕新疆的昆仑山和甘肃的祁连山、黑山在地理位置上紧邻青藏高原,这些地区保存了很多反映古代生产生活的岩画,牦牛岩画就是其中一类。这类岩画的数量虽然不多,但是和西藏、青海的牦牛岩画在文化上具有一体性。岩画的制作手法和外形都与青藏高原的“一型牦牛”相似,高耸的脊背、短粗的四肢、短而圆向前顶着的牛角,粗犷的线条中积蕴着一种气势。㉖

青藏高原的地理气候最适合牦牛生活,所以青藏高原是牦牛岩画的核心地带,凿刻类岩画点的动物图像中牦牛占主导。岩画多是人类对身边所熟悉的事物的刻画。甘青地区所有的石器文化都是上古羌族的遗留。㉗在新疆的昆仑山、甘肃的祁连山、黑山地区,伴随牦牛岩画的图像有早期苯教的符号和树,表现出与青藏高原牦牛岩画文化类型的相似性。此地区是古代羌人的活动场所,可能是他们把牦牛岩画带到了这里。由于记载远古时期的文献极为稀缺,羌人的地域分布情况难以被清晰勾勒,但他们世居我国的西北是事实。西藏、新疆南疆昆仑山区都有羌人各支分布。更值得注意的是,这些地区相互毗邻,近似的气候与地理环境为区域性的人口迁徙及由此而产生的文化交融提供了便利。这些地区的牦牛图像与青藏高原牦牛图像风格类似,图像伴随的宗教符号更证实这些地区与青藏高原曾出现过民族的迁移与文化的碰撞。归纳我国北方岩画中经常出现的牦牛岩画,通过牦牛岩画分布带的划分以及图像类型的比较,可认识到各民族间文化的交融。

在且末县昆仑山脉莫勒恰河出山口以南不远的山腰上,有一处较大规模的岩画。岩画内容十分广泛,有动物、植物、狩猎、放牧、舞蹈、征战、手脚掌印、图案符号等。岩画中的动物图像占全部图像的百分之六十,而其中各种羊形图案又约占一半。有幅大头羊图案位于山间第一组岩画的顶端。除此而外,昆仑山岩画上还有鸟和雄鹰的形象。大头羊是古代羌族人的图腾。据研究表明,甘肃彩陶的鸟纹和蛙纹也与古代羌人的图腾信仰有直接关系。㉘昆仑山岩画上羊、鸟和雄鹰图案可能也是这种源远流长的图腾崇拜的表现。因而,这些岩画极有可能是古代羌人遗留下来的。

昆仑山岩画

青海大通县出土彩陶盆上的踏舞图

在舞蹈类的画作中,比较引人注目的是一类集体舞的造型,四个舞者手牵着手,轻盈协调地起舞,面向一致,脚下整齐地踩踏节奏。1973年在青海大通县出土的新石器时期的彩陶盆上,绘有五人手拉手跳舞的场面,同出自古代羌人之手。内壁饰三组舞蹈图,每组均为五人,舞者手拉着手,面均朝向右前方,步调一致,似踩着节拍在翩翩起舞。可见,昆仑岩画中的踏舞图应当是古代羌族人自青海迁徙至新疆后所作,与其它图画内容共同构成了其日常生活、民俗的生动画卷。而踏舞这一舞蹈样式不惟古代羌人有之,在其他民族中同样流传已久。范成大在《四时田园杂兴》中写道:“高田二麦接山青,傍水低田绿未耕。桃杏满村春似锦,踏歌椎鼓过清明。”㉙陆游《老学庵笔记》有载,湖南少数民族“弄隙时,至一二百人为曹,手相握而踏歌”㉚。南方的瑶族“十月朔,祭都见大王,男女各成列,联袂相携而舞”㉛。不难看出,踏舞是古代不同民族在祈求丰收、祭禳鬼神、崇拜祖先等重要的节庆仪式场合所演绎的共同舞蹈形式,它凝聚了不同时期,不同民族乐生哀死、敬祖先畏鬼神的共有情感及心理。

库鲁克山脉西起库尔勒,向东蔓延至疏勒河床以北,南临罗布淖尔地区,北连焉耆盆地和吐鲁番盆地。在库鲁克山地区已被发现的古代岩画有多处,其中以兴地岩画最为有名。其内容广泛,除动物图像外,还有狩猎、放牧、车辆、宗教、舞蹈、杂技、征战、摔跤、建筑以及符号等。兴地山口外就是罗布淖尔地区的孔雀河台地,百余年来国内外学者在这一带进行过无数次考古活动,发掘了不少古墓葬。这些古墓都属同一考古文化类型,即“无论男女皆戴尖状毡帽,足穿皮鞋”㉜。根据这一习俗特点,黄文弼先生推测古代罗布淖尔居民为塞种人。从目前掌握的考古资料和文献资料判断,兴地早期岩画很可能是罗布淖尔塞人所作。㉝塞人的直接祖先是所谓的安德罗诺沃文化部落。大约公元前2000年,部落的一部分成员向东迁移,直达中国的西北地区,与居于中国北部的古代游牧人发生接触;另一部分向俄罗斯南部草原迁移。安德罗诺沃部落以太阳作为族徽,而兴地岩画中也出现了类似的太阳徽记。由此可见兴地早期岩画明显融合了安德罗诺沃文明的元素。此外,兴地岩画中“卍”“4”等符号与青海乐都柳湾出土陶器上的彩绘符号相同。安德罗诺沃文化已用“卍”作太阳徽记,因此塞人也可能使用与之相同的符号。除了兴地岩画外,这种符号在青海和西藏地区的岩画中也有出现。这说明除了吸收安德罗诺沃文化的基因外,兴地岩画跟青藏地区的文化也有一定的关联。

通过对同一组兴地岩画的比较可以发现,这里的岩画产生于不同时期,画者使用了石器、金属等不同的工具,绘刻方式或凿或磨,线条的形态风格也因之不同。根据岩画上的不同内容和使用的不同技法可以断定,兴地后期岩画包括匈奴人和蒙古人的作品。㉞基本以塞种人开始,以后历代各个部族均有续作。由上可见,以兴地为代表的库鲁克山岩画并非一族一时的作品,而是经世累积的艺术长廊,是迁徙、栖息至此的各个时期不同民族、部族文化的印记,是其生活与智慧碰撞、纽合、延续的产物。

克孜尔石窟又称克孜尔千佛洞,位于新疆拜城县克孜尔镇东南7千米明屋塔格山的悬崖上,南面是木扎特河河谷。现编号洞窟有236个。克孜尔石窟中除了保存有大量的壁画以外,还存在一定数量的岩画。目前已发现有岩画的洞窟32个。岩画多刻绘在窟内的泥皮和沙岩上。其中第93、95、131窟比较特殊,岩画数量多,内容与形式又各具特点。第93窟是战争图,第95窟是牧乐图,第131窟是迁徙图。其余各窟内容单一,多为大角羊的形象。第93窟正壁右侧有竖写汉字二个,南壁有竖写汉文题字三个。95窟正壁有龟兹文题记。克孜尔岩画位于古龟兹境内,这里自古就是丝绸之路的重镇,位于东西文化交融地带,民族变迁与战争频繁,因而确定克孜尔岩画的创作年代以及创作者的族属,比较困难。一般认为,克孜尔石窟大约兴建于3世纪左右,衰微于8、9世纪。克孜尔石窟岩画的年代上限,是在石窟衰落的同时或稍晚,即公元8、9世纪。年代下限,至少可以推到13世纪。由于克孜尔石窟岩画的不同风格,岩画的作者并不限于吐蕃游牧民的遗留,甚至可能有回鹘、蒙古时期的遗存。㉟

日土县位于西藏自治区西端,这里发现三处古代岩画。通过岩画中一些表现原始宗教崇拜、祭祀的内容和“卍”形符号,可以断定日土岩画的绘制年代下限应在佛教大规模传入西藏之前或刚传入不久,即西藏吐蕃以前或吐蕃早期。㊱吐蕃(618—842)是由古代藏族在青藏高原建立的政权。

克孜尔93窟与西藏日土县任姆栋岩画中陶罐图像对比图

陶罐大为克孜尔93窟岩画中的图像,陶罐小为西藏日土县任姆栋岩画中的陶罐,二者在形态上具有极高的相似性,均为侈口鼓腹圆底。史晓民、王建林的《克孜尔岩画研究》一书,在论及克孜尔岩画中的陶罐图时曾指出:“如罐型的图式在各地的岩画中除了克孜尔这一例外还有西藏日土岩画中也有陶罐出现。”㊲形制相同,就表明有一定的关系,值得进一步探索。西藏日土县岩画早于克孜尔岩画,说明克孜尔陶罐图应当是受到西藏陶罐图的影响,是藏区吐蕃人生活器物在新疆岩画中的呈现。 克孜尔131窟岩画中的巫师图像,巫师身体修长,左手握一只鸟,右手上方有一圆形。为青海野牛沟岩画中鸟卜巫师图像,为西藏日土县鲁日朗卡岩画中鸟卜巫师图像。三位巫师都用左手举起一只鸟,正在进行鸟卜活动。鸟卜巫师是吐蕃苯教特有的神职身份,苯教是在藏族原始社会的土壤中孕育出的本土宗教。苯教可以分为两个时期:早期苯教存在于7世纪早期至9世纪中期,同化苯教则从9世纪中叶持续至10世纪末期。藏族先民和其他民族的祖先一样受当时知识水平的局限,对许多现象无法解释,这时苯教巫师将他们所获得的带有偶然性的征兆结果,解释普遍的自然现象,从而把巧合性的兆象演变为预示时间发生的必然映射。到了吐蕃时期,苯教的巫师已经完全被视为能解释征兆现象的专家。㊳吐蕃的鸟卜,早在隋唐的汉文文献中就有明确的记载。《新唐书》:“风俗大抵与天竺同。以十一月为正。巫者以十月诣山中,布糟麦,咒呼群鸟。俄有鸟来如鸡状,剖视之,有谷者岁丰,否即有灾,名曰鸟卜。”㊴《隋书》:“俗事阿修罗神。又有树神,岁初以人祭,或用猕猴。祭毕,入山祝之,有一鸟如雌雉,来集掌上,破其腹而视之,有粟则年丰,沙石则有灾,谓之鸟卜。”㊵对照史书中的文字描述,可以肯定克孜尔岩画中人物,就是苯教的鸟卜巫师。

克孜尔131窟岩画中的巫师形象

青海野牛沟与西藏日土县鲁日朗卡岩画中鸟卜巫师形象图

新疆若羌米兰出土的五枚藏文木简表明:吐蕃时期生活在新疆的吐蕃神职人员是不少的,有苯教徒、苯教长、祈福侍者、神笨大巫师、苯教占卜巫师等;宗教活动的种类有祭祀、占卜等;占卜的内容有问卜兵事、年成、出行、平安等。㊶这说明吐蕃时期,在新疆生活着大批吐蕃苯教的神职人员,苯教在新疆的繁荣,说明藏区有大批人员迁徙至新疆,民族的迁移带动宗教的传播。图5-7,三幅岩画虽存于不同的地域,但表现的人物形象却有惊人的相似之处。同以鸟卜巫师为表现对象,这恰恰反映出藏族原始宗教文化与精神信仰在新疆的渗透。这说明当时的新疆就出现了文化大融合的现象。

纳木错湖位于西藏当雄县西北方。纳木错扎西岛是水草肥美的天然牧场。这里有一批古代洞穴岩壁画。值得注意的是克孜尔93窟岩画图像,与西藏纳木错湖中的大扎西岛上扎勒古布岩画图像。二者旗帜的形制是相同的,即旗上均绣着三条横向的飘带。西藏自治区文管会文物普查队根据岩画的实地勘察,通过分析图像色彩的浓淡及重叠关系、岩画的内容布局及绘画技法等初步认为,战争图的创作时代约相当于吐蕃王朝时期。纳木错扎西岛岩画中的人物着装与藏民族古老的着装习俗相一致,纳木错一带古时曾为苏毗部落所统领,这批岩画的族属也许与苏毗部落有关。㊷而克孜尔第93窟岩画中的军旗形制,除西藏岩画外,在国内其他地区的岩画中至今尚未发现。

克孜尔93窟与西藏大扎西岛上扎勒古布岩画中旗帜形象图

1979年底,北京大学宿白教授在新疆丝绸之路学术研讨会上提出:“克孜尔谷内谷东区大约8世纪开凿的某些洞窟和克孜尔亦狭克沟中的石壁上,都出现了后来刻画的羊,马,驼,禽鸟和人物。这种刻画的形象与内容和西藏西部,楼兰地区以及甘肃嘉峪关一带的的岩画极为相似。这些都是公元9世纪吐蕃民族的遗留。”㊸

1985年史晓明、王建林在《克孜尔石窟第93,95,131,岩画初探》一文中提出:“由于克孜尔石窟岩画的不同风格,我们认为岩画的作者并不限于吐蕃游牧民族的遗留,甚至可能有回鹘,蒙古时期的遗存。此外,第93窟题材,应当与当时龟兹地区发生的战争有一定联系,但也不能完全排除是汉民族作者的可能。尚且,岩画的发生并不限于某一个民族所作。”㊹

西藏日土县任姆栋岩画上的陶罐搬到克孜尔岩画上来,西藏纳木错湖大扎西岛扎勒古布岩画上绣着三条飘带的军旗在克孜尔岩画上飘扬,青藏高原上特有的鸟卜巫师图像出现在克孜尔佛窟。上述种种都可说明,新疆自古以来便是民族迁徙、汇聚、融合的重要地带,而各民族文化习俗、生产生活的碰撞、交融也为新疆大地所承载接纳,这既是新疆岩画产生的背景,又是岩画所折射出的历史真实境况。

对于新疆岩画的族属断代问题,王明哲先生从宏观上提出了自己的看法,颇有参考价值。他认为:“把新疆已知岩画的上限暂时定在公元前1000年前后的古塞人,古羌人和一些盆地周缘的土著游牧民族,从目前来说,既是比较可信的。”“继古塞人,古羌人等之后,古文献记载或考古资料已经发现的新疆主要游牧民族还有:呼揭,乌孙,匈奴,鲜卑,柔然,铁勒,回纥,契丹,蒙古等,它们同时驰骋于新疆的历史舞台上,创造了灿烂的各具特色的历史文化,留下了丰富多彩的考古遗存。毫无疑问,新疆古代岩画与他们之中的这个或那个都有着密切的关系,是他们优秀文化遗产的一部分,也是新疆多民族大家庭的实物见证。”㊺

新疆岩画是古代新疆各族文化交融的“活化石”,是定格不同民族、部族的远古先民生产生活实况的艺术长廊。各族人民在新疆栖息交融之时,也为这片土地塑造出了包容兼收的文化品格。新疆岩画所展示的不止远古先民生动绚烂的生活画卷,更是多民族文化绽放、碰撞、融汇的历程。它为进一步了解研究新疆历史、各民族文化、民族关系提供了难得的史料。不断深入研究新疆的远古岩画艺术,对加深认识西北边陲的古代社会和丰富发展中华民族多元一体文化具有深远的意义。

注释:

① (清)纪昀:《白话全本阅微草堂笔记》[M],上海古籍出版社,1995:434。

② 徐旭生:《徐旭生西游日记》[M],宁夏人民出版社,2000。

③[瑞典]斯文·赫定、沃尔克·贝格曼:《横渡戈壁沙漠》[M],新疆人民出版社,2010。

④黄文弼:《新疆考古发掘报告(1957-1958)》[M],文物出版社1983。

⑤王子云:《中国古代石刻画选集》[M],中国古典艺术出版社,1957。

⑥克由木:《新疆北部的岩画》[J],《文物》,1962(7-8)。

⑦成振国、张玉忠:《新疆天山以北岩画述略》[J],《文物》,1984(2)。

⑧蒋学熙:《新疆岩画研究综述》[J],《新疆师范大学学报》,1991(3;蒋学熙:《新疆岩画研究综述(续)》[J],《新疆师范大学学报》,1991(4)。

⑨周菁葆:《丝绸之路岩画艺术》[M],新疆人民出版社,1993。

⑩苏北海:《新疆岩画》[M],新疆美术摄影出版社,1994。

⑪户晓辉:《岩画与生殖巫术》[M],新疆美术摄影出版社,1993。

⑫王炳华:《新疆岩画的内容及其文化涵义》[J],《新疆师范大学学报》,2004(3)。

⑬王建新、何军峰:《穷科克岩画的分类及分期研究》[J],《考古与文物》,2006(5)。

⑭黄适远:《新疆岩画艺术:游牧人的叙事史诗》[J],《新疆艺术学院学报》,2014(3)。

⑮王天军:《新疆岩画上的原始体育》[J],《成都体育学院学报》,2003(3)。

⑯黄秉荣:《新疆民族风情》[M],中国旅游出版社,1993.12。

⑰彭金城、左刚命:《新疆岩画中体育项目的研究》[J],《昌吉学院学报》,2007(5)。

⑱冯伟强、文江峰、郑豫疆:《新疆岩画与体育史的关系研究》[J],科技信息,2009(4)。

⑲刘青砚、刘宏:《阿勒泰岩画艺术》[M],山东美术出版社,1998。

⑳张建波:《新疆岩画的艺术特色试探》[J],《艺苑》,2004(1)。

㉑王炳华:《新疆岩画的发现》《分布与工艺彩绘》[J],《新疆师范大学学报》,2004(2)。

㉒刘金萍:《浅议新疆岩画中的空间表现》[J],《伊犁教育学院学报》,2005(3)。

㉓王和平、李小兵:《岩画与西域古代文化——评苏北海著〈新疆岩画〉》[J],《新疆大学学报》,1995(4):31-33。

㉔晏海发:《读《新疆岩画》一书》[J],《伊犁师范学院学报》,1997(1)。

㉕胡邦铸:《岩画上的风俗:岩画杂识》[M],新疆人民出版社,2012:38-39。

㉖张亚莎:《西藏的岩画》[M],青海人民出版社,2006:64-69。

㉗岳邦湖:《岩画及墓葬壁画》[M],敦煌文艺出版社,2004:12。

㉘严文明:《甘肃彩陶的源流》,[J],《文物》,1978(10):62-76。

㉙(宋)范成大:《范石湖集》[M],上海古籍出版社,1981:372。

㉚(宋)陆游:《老学庵笔记卷四》[M],三秦出版社,2003:124。

㉛孔凡礼点校、范成大:《笔记六种·桂海虞衡志》[M],中华书局,2002:142。

㉜黄文弼:《西北史地论丛》[C],上海人民出版社,1981:213。

㉝胡邦铸:《岩画上的风俗:岩画杂识》[M],新疆人民出版社,2012:8。

㉞《关于兴地岩画后期作者族属的考证》,详见胡邦铸,《岩画上的风俗:岩画杂识》[M],新疆人民出版社,2012:10;[瑞典]沃尔克·贝格曼著、王安洪译《新疆考古记》[M],新疆人民出版社,1997:272;《新疆艺术》编辑部编:《丝绸之路造型艺术》[M],新疆人民出版社,1985:165。

㉟史晓明、王建林:《克孜尔石窟第93、95、131窟“岩画”初探》[J],《克孜尔石窟艺术论集》新疆美术摄影出版社,2008:159-165。

㊱仵君魁、张建林:《西藏日土县古代岩画调查简报》[J],文物,1987(2):50。

㊲胡邦铸:《岩画上的风俗:岩画杂识》[M],新疆人民出版社,2012:97.

㊳周锡银、望潮:《试析苯教的征兆与占卜》[J],《西藏研究》,1991,(1):64-74。

㊴(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书卷二二一》[M],中华书局,1975:6219。

㊵(唐)魏征:《隋书卷八三》[M],中华书局,1973:1851.

㊶胡邦铸:《岩画上的风俗:岩画杂识》[M],新疆人民出版社,2012:101。

㊷郭周虎、颜泽余、次旦格列:《西藏纳木错扎西岛洞穴岩壁画调查简报》[J],《考古》,1994(7):607-618。

㊸宿白:《调查新疆佛教遗迹应予以注意的几个问题》[J],《新疆史学》,1980(1):29-33。

㊹史晓明、王建林:《克孜尔石窟第 93、95、131 窟“岩画”初探》[J],《克孜尔石窟艺术论集》新疆美术摄影出版社,2008:159-165。

㊺王明哲:《略议新疆古代岩画的探索、研究》[J],周菁葆主编.丝绸之路岩画艺术.新疆人民出版社,1993:551。