汉唐时期粟特乐舞与西域及中原乐舞交流研究

——以龟兹、敦煌石窟壁画及聚落墓葬文物为例(上)

2019-11-11翟清华

□ 翟清华

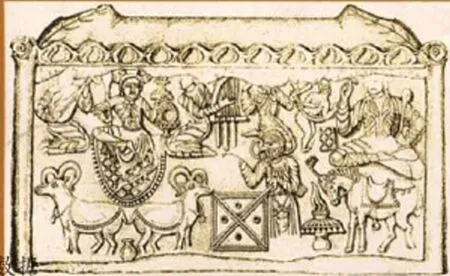

出土于撒马尔罕的喀什卡河谷7世纪陶制纳骨瓮线描图

粟特人本是生活在中亚阿姆河与锡尔河一带操东伊朗语的一个古老民族。伴随西汉时期丝绸之路的开通,粟特人开始活跃在丝路上,进行经商贸易并大规模移民,形成粟特聚落。他们经过塔里木盆地南北,然后到达河西走廊,沿固原到达唐都长安或东都洛阳,从洛阳东行北上经卫州、相州等地到达营州,或者从灵武东行,经六胡州到达河北重镇幽州。在中国北境丝绸之路上的城镇,都有粟特人的足迹,来到中国的粟特商人需起一个汉姓,从撒马尔罕城来的一般姓康,从布哈拉来的一般姓安,唐朝时期,被分成康、安、曹、石、米、何、史等九国,以国名冠以“九姓胡”,来华粟特人大多为商人,也有部分是农民、士兵家属、难民。研究丝绸之路一定绕不开粟特这个古老的民族,如果没有该民族于丝绸之路上的商贸活动,欧亚大陆的经济文化交流不可能如此繁茂。但在19世纪以前,粟特人没有留下任何资料信息离奇消失了,直到20世纪初在敦煌莫高窟发现许多宗教文献,在撒马尔罕附近发现些许粟特遗址、壁画、文献。从此,粟特人被渐渐知晓,粟特研究成为一个十分重要的研究领域,引起国际学界的关注。粟特人迁入中国后,在日常娱乐消遣中必然带来丰富的本土艺术。唐朝鼎盛时期的宫廷乐舞“胡腾舞”“胡旋舞”“柘枝舞”也都来自粟特人居住地,极大丰富了中国舞蹈的种类。不同文化在长期交流借鉴中会相互吸收,随着时间推移入华粟特人与各民族融合在一起,不仅自身舞蹈文化受到影响,同时粟特乐舞强大的吸引力也对中国西域及中原乐舞产生深远影响。

一、中亚粟特乐舞概述

(一)中亚粟特乐舞本体论

粟特乐舞源起于原始“万物有灵”的巫术操作,进而伴随多神信仰及宗教的产生在仪式中生发演变。公元6世纪,被称为“世界五大宗教之一”的琐罗亚斯德教诞生了,阿胡拉·马兹达是该教的最高神。生活在中亚撒马尔罕一带的粟特人也信仰了该教,建立在琐罗亚斯德教基础上大规模的仪式随之应运而生。从考古出土的公元6世纪前后撒马尔罕地区各种文物或壁画图像上发现大量有关祭火的场景,如出土于莫拉·库尔干的一件纳骨器,中间拱下就有一座三级、七舌的火坛。粟特人的丧葬以及节日中同样离不开圣火仪式,仪式过程中乐舞也必不可少,其动作、队形、音乐甚至舞者的穿戴等方面均遵循琐罗亚斯德教严明的教义。在考古出土的中亚地区纳骨瓮图像、撒马尔罕壁画及各种文物上都可见粟特仪式乐舞的图像记载,我们可以从粟特人的葬礼仪式中去窥探粟特乐舞形态。

粟特人葬礼仪式严格遵循琐罗亚斯德教的教义,人死后会将尸体置于洁净塔中,让秃鹰啄食尸肉,然后将骨殖火化后放入纳骨瓮容器中埋葬,进行二次葬。对这种丧葬习俗,蔡鸿生先生认为:“九姓胡虽然‘无棺椁’,但有‘受骸骨埋葬’的葬具,这种器皿叫做‘纳骨瓮’。”①考古出土了很多撒马尔罕地区不同时期的纳骨瓮,在纳骨瓮上清晰绘制着各种不同的场景,因纳骨瓮为盛尸骨所用,学界很多专家将纳骨瓮上所绘制的图像归为送葬仪式,笔者为证其论断的正确与否,收集了大量纳骨瓮图像资料,无一例外都是哭丧、送葬、祭祀、歌舞、天国场景,将所有图像整合排列,能鲜活地复现一场由分隔到边缘到聚合再到阈限四个阶段盛大的送葬仪式全过程,其中在阈限与聚合阶段伴有乐舞表演。但因各阶段程序和意义不同,乐舞表演也根据不同需要呈现不同的形态特征,表达不同的功能意义。

粟特人认为,身体与灵魂是一个共同体,人死后三天,灵魂才渐渐脱离肉体盘旋到钦瓦特桥接受审判,进入天堂。整个送葬仪式全过程在分隔、边缘、阈限三阶段中体现。分隔阶段经过停尸、送葬两个过程,首先将尸体停放于房间,亲人割面、哭泣,安抚亡灵,为停尸仪式,此时,灵魂与躯体分隔开来。紧接着,将尸体抬于一庭帐内送往洁净塔,视为送葬,此时灵魂还处于世俗生活中,与亲人同在,属于边缘阶段。尸体置于洁净塔后,会有专门的巫师、祭司与亲人共同点火举行仪式,使亡灵能尽快阈限进入天国境内。

出土于撒马尔罕的喀什卡河谷7世纪陶制纳骨瓮线描图上便描绘了阈限阶段的乐舞表演。箜篌悠悠响起,金樽美酒铺地,三位姑娘正伴随箜篌乐器欢歌热舞,舞人脚下的饮酒器说明他们刚刚饮过酒。“此酒应属豪玛酒,是粟特祭司常用的一种致幻剂,对人的神经有刺激和麻醉作用,可以增加人们的勇气和力量,也可以使祭司获得与神沟通的体验,增添智慧和灵感。”②伴随着豪玛酒的效力,舞女们于迷幻状态下劲歌热舞,一来与巫师共同营造神秘氛围,便于巫师通神,二来令天堂神灵及前来送葬的亲朋欣赏歌舞表演娱神的同时以娱人。图中所描绘的乐舞体态生动鲜活,场面热情洋溢。从总体画面可见,舞人舞姿是头倾、拧身、出胯的三道弯体态,舞女头上编着左右两根细长的发辫,发辫与头上轻薄修长的绸带合为一体,随舞飘动。从发辫与绸带飘起的走向可知,舞女一似在腾踏跳跃,与唐朝时期传入中原的粟特石国的“胡腾舞”舞姿尤为相似。舞女二似在旋转如飞,与粟特康国地区的“胡旋舞”在舞姿体态上也略为相似。舞女三像是点地摆胯时的瞬间动作呈现。这些直观的体态特征并非静态的动作摆设而是动态的瞬间记录。

当然,不同的舞姿其手部、脚步的动作也略有不同,但都以头上盘绕或者身披的绸带为道具,通过手臂挥舞摆动使绕臂缠身的绸带能自如飘飞。其中,正在腾跳的舞女一,两脚同时跳起并带动身体,给身体以向上的助力,当腾空跃于最高点时,轻轻落地。同时,一腿外开弯曲抬起于膝盖处,大腿内侧外开并绷紧脚背,头部瞬间向右倾倒,出左胯,呈现三道弯的定点造型。手部动作中,一手弯曲盘于头部撩起细长的绸带,一手则盘于胯部,在腾空跃起时,两手同时做向内翻腕随之向外拉伸的动作,落地时舞姿依旧不变。再析旋转舞女二的动作,旋转时并非随意转动,而是一脚前点地给身体以向左的助力从而带动身体旋转。此时,手臂伸直,一手高高举过头顶,一手垂于胯部,两手手腕同时向外发力,手掌随手腕发力之势外推,带动手臂伸展拉长。旋转时的舞姿也是在出胯扭腰的体态上进行,旋转停止造型依然不变。从腾踏跳跃和旋转的舞姿体态可见腾踏动作刚劲有力、矫健灵活,落地的同时抬腿弯于膝盖,此动作对舞人腿部力量有较高的要求,需同时兼有极强的控制力和爆发力。舞蹈中旋转动作一定是极富美感且激烈迅疾的,旋转的同时保持三道弯的体态不变,且手臂变换着挥舞绸带,也是极其高难度的舞蹈动作,说明这是经过训练的专业舞人。当然,粟特乐舞虽以腾踏跳跃、旋转为长,其它舞蹈形态也同样具有鲜明的特征。从舞女三可见,原地动作几乎都是在出胯扭腰这种基本体态的基础上进行,手部动作可以任意变换,如翻腕、压腕、提压腕........腿部动作,主力腿弯曲,脚步随节奏变换,但基本是以前后脚尖交替点地为主。因舞蹈于饮酒后迷幻状态中进行,为协助巫师通神,舞蹈的情感基调一定激情热烈、劲歌狂欢。

出土于撒马尔罕城外的莫拉——库尔干村的陶制纳骨瓮图像

亡灵置于洁净塔后,经过阈限阶段的过渡仪式,须接受审判者的审判过钦瓦特桥到达天堂境界,决定因素在于此人生前的德行,作恶多端者会落入虎口磨牙的桥下再不能重生,而生来善良的好人则会顺利穿过钦瓦特桥阈限脱离世俗凡间进入天堂境内。为撒马尔罕城外的莫拉-库尔干村的陶制纳骨瓮图像,在纳骨瓮尖顶上方有两个舞人正对舞,尖顶下方是两个祭司正在举行仪式,应属艺术家想象中天国与凡间同框的场景,具有极强的象征意义。纳骨瓮底部描绘着圣火仪式,尖顶处两人相对而舞,他们手拿棍棒状的法器,头戴宝冠,穿着尖尖的皮靴,象征着守卫天国的使者,正在用舞蹈迎接着亡灵的到来。两位使者身材健硕,一脚前踏步,一腿伸直后点地,一手拿法器立于胸前,一手托掌位,头顶圆形莲花样图案,是象征最高之神的太阳符号,他们挥舞法器,气势恢弘,目光对视,坚定不移,刚劲有力的动作、虔诚庄严的神态彰显着对太阳之神的敬礼。从舞者的舞蹈形态可见,此阶段的舞蹈矫健威猛、动作顿挫有力,节奏感十足,威武雄壮。至此,亡灵正式阈限进入神圣的天堂境内,过渡到聚合阶段。

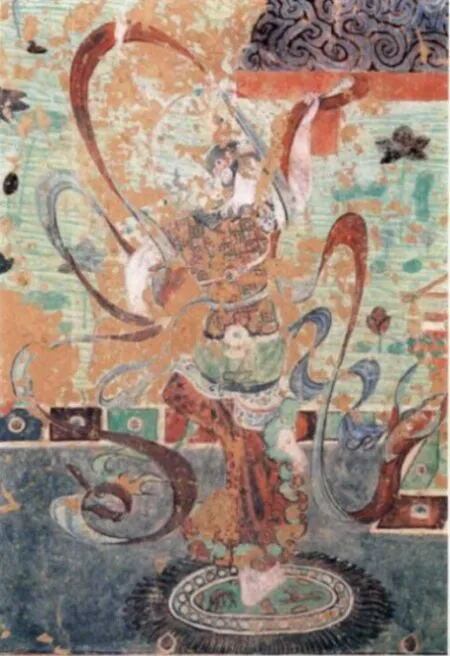

西瓦兹遗址粟特史国的红陶质的纳骨瓮同样描绘了天堂与世俗凡间同框的画面,在该图的上半部分,是亡灵经过钦瓦特桥聚合进入天堂的生活场景,图中清晰可见一个赤裸着身体被一神人用绳索牵引的形象,该形象应是刚刚阈限进入天国的亡灵,天国之上歌舞美酒,一片欢乐祥和的氛围。其中一位神人正双腿端坐,一手拿法器一手背于身后,亡灵正低头面向神人。画面的左面是歌舞场景,其中一舞人主力腿弯膝,动力腿高抬于膝盖处,与喀什卡河谷出土的纳骨瓮腾跳舞人尤为相似,应在腾跳舞蹈,他一手拿灯具,一手拿一棍状法器,头戴铃铛响声器一样的宝冠,身穿紧身裙状服饰,在一圆形舞筵上起舞,天堂舞人的穿戴与凡间形成鲜明的对比,凡间是简单质朴的开衫长裙而天宫伎乐却是装饰典雅的裙衫,充满着庄严、神圣之感,跳着极具神秘色彩的舞蹈。左右两个乐师一人弹箜篌,一人弹琵琶正在跪坐为其伴奏,天宫伎乐们在为新来的亡灵庆贺,展现了天国多姿多彩、欢乐的生活面貌。此时,凡间的送葬仪式也进入最后阶段,尸体于洁净塔内,等待着秃鹰将尸肉叼走,剩下的骨骼存于纳骨瓮内,为二次葬。通过二次葬的过渡仪式,亡灵正式进入天国境内,与世俗世界完全脱轨,整个送葬仪式全部结束。

虽然以上几组纳骨瓮图像是艺术家根据想象的创作,但艺术来源于生活,艺术家的创作源泉来自生活中的所见所闻,纳骨瓮上的舞蹈造型展现了粟特舞蹈最典型的舞姿形态和动作特征。根据图像资料,笔者将中亚撒马尔罕一带古粟特乐舞的形态总结为,多三道弯的S形体态,多腾跳、旋转动作,手姿暂不明确但以托掌、翻腕、提襟、提压腕为多,主力腿弯曲,以前后点地为基本步伐,道具有金属棍棒类器具和修长的绸带,乐器伴奏为箜篌、琵琶,舞蹈节奏鲜明、动作矫健、刚劲有力,属于歌乐舞为一体的舞蹈形式。

西瓦兹遗址粟特史国的红陶质的纳骨瓮

古老的粟特乐舞与仪式有着人们对神的信仰,对上天的祷告,即使并非教徒,也愿意沉浸在这乐舞营造出的神秘气氛之中,愿意相信神灵的存在,这也许就是古粟特乐舞独特的魅力吧,它吸引着我们不断打开粟特乐舞文化的大门,憧憬着门内的秘密。正因为有了这些文化及艺术的存在,世界才变得丰富多彩,小小的粟特乐舞影射出中亚文明深刻的内涵。

(二)周边文化对粟特乐舞的主要影响

通过分析图像上古粟特乐舞的形态,不难发现该乐舞的风格特征与波斯、印度等地的艺术风格尤为相似,不禁引发笔者的深入思考。

在粟特地区的绿洲之上,分散着大小不同的城邦国家,撒马尔罕中心的康国作为代表,是最大的城邦。此外,“布哈拉为中心的安国,东曹国、劫布呾那的曹国、饵秣贺的米国、屈霜尔伽的何国、羯霜那的史国等,中国史籍称他们为‘昭武九姓'”。③粟特人筑城而居,从现存撒马尔罕以东的片治肯特古城遗址可见它是粟特人属“都”一级的城邦。粟特地区虽地广人丰,却未形成一个属于自己的帝国,一直受到周边强大国家的外族势力控制,先后臣服于波斯的阿契美尼德王朝、希腊的亚历山大帝国、塞疏古王朝、康居国、大月氏等。面对外族势力,粟特人并未选择无谓的臣服,而是增强了自己的变通力,本民族文化不断适应、接受着外族文化。粟特乐舞正是在这种客观政治原因与主观商业原因双重作用下,以包容的心态不断完善。

1、波斯艺术渗透

丝绸之路上曾有四大独立的文明圈,分别是罗马文明、印度文明、中华文明、波斯文明,其中波斯文明和中华文明一样源远流长,历经2500余年而不衰,随着交往的频繁,波斯艺术也东传到了中亚粟特,影响了粟特艺术的发展。史称波斯的地方就是现今的伊朗,它位于亚洲西南部,首都德黑兰,是粟特临近的大国。波斯文化具有极强的艺术张力和影响力。公元前6世纪下半叶,中亚大部分地区(巴克特里亚人、帕提亚人、花剌子模人、粟特人)成为古波斯阿契美尼德王朝帝国的组成部分,此时的粟特人是阿契美尼德王朝的臣民,不但要向波斯国王纳贡,还要分担兵员以供战争。粟特人长期作为阿契美尼德帝国的组成部分,并与该地区民族发生经常接触,这种关系和经常的接触,直接影响着粟特艺术。

“中国考古学家林梅村在伊朗考古时,发现展示了一件两河流域的古乐器——箜篌,它的造型与出土于伊拉克亚述浮雕画板上乐师演奏的箜篌简直如出一辙。在大英博物馆中藏有一件亚述王阿顺希尔帕勒二世时期(公元前865——前850年)创作的伊朗加兹温浴室博物馆藏竖箜篌与伊拉克出土亚述乐师演奏竖箜篌的《庆贺猎牛图》浮雕画板,上面有两位乐师弹奏卧箜篌。说明此种古老的西亚乐器箜篌由伊朗高原进入中亚、印度等地。”④出土于撒马尔罕南部的喀什卡河谷有印章的粟特纳骨瓮线描图上有乐人舞箜篌的场景。出土于西瓦兹遗址粟特史国的红陶质的纳骨瓮上描绘了天堂欢乐的场景,其中一伎乐正在弹箜篌......箜篌本是西亚波斯乐器却出现在撒马尔罕城,成为粟特乐舞的主要伴奏乐器,说明像箜篌这样的波斯乐器也逐渐向东传入了粟特地区,波斯艺术与粟特艺术存在着互动交流。乐舞不分家,乐器的音频、音律、节奏会对舞蹈风格产生影响,在粟特地区成为主要乐器的波斯箜篌,直接影响着舞蹈的风格特征。

波斯歌舞融合埃及、希腊乐舞发展而成,提及波斯舞,大家首先会想到“肚皮舞”,这是一种古老的舞蹈形式。波斯肚皮舞的动作集中体现在下半身,基本站姿是轻微弯曲膝盖,双脚抓住地板,双肩放松,双手伸直,肘部与腰部齐平,双手掌向下或向上,凸出手臂向右摆动,然后再向左摆动,摆动动作有:骨盆摆动、圈中之圈前后步、摆动行走、横向摆动、八字形和变化、颤动、旋转、上体转圈、前后横向转动、转动旋转等。⑤笔者在上一节分析粟特舞蹈基本体态时发现,粟特乐舞也主要凸显胯部动作,左右扭胯,腿部轻微弯曲,前后点步颤动,以旋转跳跃为主。从两地舞蹈的基本姿态和典型动作可见波斯与粟特乐舞之间的关联。

《亚洲艺术》第38卷第一号,分析了一个波斯银碗中的天国花园图像,祆神神话中位于Hara-berezaiti山的天国花园是“歌声的殿堂”与“妙乐之泉”。⑥山西太原出土的粟特聚落虞弘墓画面与波斯银碗上的天国花园相雷同。虞弘墓图像上展示的是天国中神灵享乐酣歌醉舞的场景,并且虞弘墓图上的神人形象几乎都能从琐罗亚斯德教经典上找到出处,墓主人左右两侧的四位天神,是琐罗亚斯德教经书《阿维斯塔》中六位永生者其中的四位,这些图像也经常见于中亚所出土的粟特人“纳骨瓮”。⑦粟特人所信仰的祆教,起源于波斯的琐罗亚斯德教,自阿契美尼德时期开始,波斯琐罗亚斯德教逐渐东传,这就不难解释为什么波斯银碗中的天国花园图像与虞弘墓上天国花园景象如此相似了。又因粟特乐舞源起于宗教信仰,根植于仪式中,波斯乐舞影响粟特乐舞也是再自然不过的事了。

2、印度乐舞文化植入

粟特这个商业民族不仅做中国的生意,而且也做印度的生意。伊斯兰教之前,中亚佛教艺术归属于印度文化圈,波斯虽提供了核心信仰的琐罗亚斯德教,但大量粟特神袛的面貌源自印度。印度舞蹈与印度宗教有较强联系,印度宗教文化的传播范围很广,几乎遍布整个亚洲文明,粟特人的贸易范围也远达印度,印度艺术潜移默化中对粟特艺术产生影响。

与舞神湿婆的共性印度教是早于佛教兴起的一种古老宗教,与古印度神话、民俗、舞蹈有着多层面的联系。粟特艺术最为鼎盛时期是4—5世纪,因与绿洲大大小小的城邦结盟而蒸蒸日上,此时诞生了丰富的拜火教图像,其中共有30位神,被当时的粟特信徒所崇拜,这些神都在考古出土的艺术品里有所呈现。其中最为重要的几位神袛图像来自于神格对等的印度教原型。例如:印度的大胡子婆罗门神,对应于拜火教的时间之神祖尔万,印度的三只眼因陀罗神,对应于拜火教大神阿克巴。众所周知,湿婆是印度教里面的毁灭之神,他扮演“舞神”“舞王”的角色,在狂舞中毁灭整个世界。国外学者认为,“舞王”是印度式智慧流传至今的最富哲学思想的象征,它源于雅利安人以前火葬仪式中的魔神舞,此后这种舞蹈遂变成表示宇宙之创造、守护和破灭的过程,或用印度述语说所谓五种动作,即生、住、灭、转化、解脱,舞蹈的场所乃是整个宇宙。⑧印度湿婆形象常作为魔鬼神在丧礼上出现,代表着解脱转化,上文所分析的粟特人丧礼上也有乐舞表演,所祭拜的太阳神则代表着“灵魂不死,死而复生”,虽然信仰不同、教义不同,但粟特人的舞蹈形态与湿婆形象在腿部以及体态上却存在某种相似之处,11世纪的湿婆青铜雕像展示在火环之中起舞的形象,是典型的湿婆舞神形象,湿婆有四臂,两臂侧伸展,另两臂伸直于胸前,一腿站立弯曲另一腿抬起似蹲坐。2018年7月笔者前往甘肃省博物馆发现一舞俑,高高的尖顶帽,翻领长衫,腾挪的体态,学界认定此舞俑为粟特人的胡腾舞,其舞人形象使我与印度湿婆形象形成关联性联想,甘肃省博物馆的胡腾舞主力腿弯曲,动力腿抬起,似乎是在做左右腾空动作,湿婆系列形象的造像佛也是主力腿在弯曲基础上动力腿弯曲抬高。更值得注意的是,粟特人所信仰的四臂娜娜女神与湿婆的形象也是惊人的相似,都是四臂且身披绸带。这种关联性绝非偶然的巧合,应是艺术间相互影响所形成的现象。

四臂娜娜女神

印度湿婆

“湿衣透体”与“三道弯”笈多王朝也是印度人建立的王朝,笈多王朝信奉大乘佛教,是在继承印度古代艺术的基础上又融合了键陀罗艺术,这是一个吸收、消化后走向本土的时期,笈多式艺术是印度发展史上的一个高峰,此时的佛教造像进入全盛期,人物塑造上出现了“湿衣透体”和“三道弯”的审美,这与印度人的形体有关。印度女性偏好臀部向旁出的姿势,舞蹈造型以人的身体为中心,于是出现头向右倾侧、胸部转向左方,两腿则又转向右方,印度舞蹈通过扭腰、出胯、掖脚、十指交叉、吸腿、双臂曲张等动作表明古代印度人对舞蹈、雕塑等人体线条艺术的追求和审美标准。

印度佛教舞蹈主要在神庙中表演,用于娱神,歌颂对象是佛教神灵,内容取材于记载宗教和圣歌的经文。粟特人一直以来对其它宗教信仰呈现开放政策,有很多粟特人曾皈依佛门。笔者大胆推测,粟特人的乐舞与印度佛教乐舞也存在一定程度的相通之处。上节所解析的发现于撒马尔罕城外的莫拉-库尔干村的陶制纳骨瓮(图2)就证明了这一点,纳骨瓮尖顶部位绘有两个相对而舞的舞者,他们身体健壮,丰腴的臀部突出,服饰贴身,类似“湿衣透体”风格特征。粟特乐舞的典型形态特征是头倾、出胯的三道弯,这也与印度佛教舞蹈体态存在着惊人的相似之处,两种乐舞文化的融合吸收在粟特乐舞上彰显得淋漓尽致。

粟特是一个包容开放的民族,在丝绸之路上充当着文化中介的角色,粟特乐舞不仅受波斯艺术和印度文化的影响,同样还受到古希腊、唐文化的渗透。希腊王朝统治撒马尔罕时,撒马尔罕的文化面貌发生变化,在马拉干达城(粟特皇城)发现了希腊形制的陶器,高脚杯容器,陶塑和浮雕,这些物品是粟特人受西方宗教和文化影响的证据⑨。除了希腊,粟特还曾被突厥统治,也曾作为唐朝羁縻州存在过,这种蕃、汉、胡的多重政治结构自然导致了其文化的多样性、多元化,可以说粟特文化有着极强的包容性和适应性,粟特乐舞正是在这样的政治统治下伴随文化的不断变迁而发生变化。

三、粟特乐舞传入中国的方式与途径

(一)聚落式传播

“丝绸之路”是中国古代经由中亚通向南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上经济交往通道,又因庞大的中国丝织品由此向西传播,遂将这条交通要道称作“丝绸之路”。考古学家最近几十年整理了出土于丝绸之路上的大量文书,因为文书具有强大的私人性,信息更具价值。这些文书常常能为我们展示一个非常鲜活的过去,使我们知道了曾经活跃在丝绸之路上的是什么人,他们做过什么。文书中载录的文字,也使人们转变了对丝路的看法,它不仅仅是一条路,同时还是一个贸易网络、交通纽带、经济枢纽。这条路促进了东方和西方的文化交流,传播了不同地域和国家的思想、技术和艺术。

生活在撒马尔罕的粟特人是丝路文化强大的贡献者,粟特人素来以善商贾闻名于世,在公元3至8世纪之间,因商贸以及战乱因素,粟特人沿着这条丝路大批东行,经商贸易,活动范围逐渐从撒马尔罕和布哈拉外扩。在公元500年到800年之间中国与粟特贸易达到高峰,粟特一跃成为丝路霸主。粟特人往往以商队的形式,由商队首领率领,拥有武装以自保,长路漫漫,粟特商人会选择在丝绸之路上的一些适合居住和中转的地方留下,建立殖民聚落,便于休憩和经商贸易。有些人长期居住下来,有些人则继续东行,继续拓展聚落,建立经商地并选举聚落首领萨保直接管辖。久而久之,粟特聚落逐渐增多,渐成规模。从十六国到北朝,粟特聚落在塔里木盆地、河西走廊、中国北方都有建立,遍布各地。学者整理粟特古信札和粟特汉文文书以及中原出土的汉墓材料,清楚地勾画出一条粟特人的迁徙之路。“这条道路从西域北道的据史德、龟兹、高昌、伊州,或是从南道的于阗、且末、鄯善进入河西走廊,经敦煌、酒泉、张掖、武威,再东南经原州,入长安、洛阳,或东北向灵州、并州、云州乃至幽州、营州,或者从洛阳经卫州、相州、魏州、邢州、定州、幽州可以到营州。”⑩这些殖民聚落作为粟特商人的贸易中转站和生活家园。来华粟特人有的继续经商,有的则成为宫中大臣,操纵“安史之乱”的安禄山、史思明便是粟特后裔,有的成为文人墨客,北齐著名书画家曹中达和米芾也是粟特人的后代。财力丰厚的粟特人离不开对精神文化的追求,茶余饭后,欢歌热舞,尽情享受。粟特人性格热情,朋友众多,家中时有宴请客人或商谈生意,自然少不了歌舞助兴,位于西安市未央区坑底寨村西北康业墓是唯一一座以线刻的艺术形式来展现墓主人生活场景的粟特人墓葬,在石榻的中间有墓主宴饮和歌舞场面;发掘于西安市未央区井上村东的史君墓,石椁上描述有史君宴饮歌舞的场面;西安坑底寨出土的安伽墓石屏壁画也同样有宴饮图像记载......这些粟特聚落所出土的墓葬图像上都不乏歌舞场景。来自异国的劲歌热舞带给本地人不一样的视觉体验,粟特乐舞渐渐得到越来越多人的认可和青睐,乐舞艺人竞相学习,促进了粟特乐舞的传播。

顺着丝绸之路,带有浓厚粟特本土风格的乐舞文化随商队进入西域进而入主中原。笔者从新疆往东,前往粟特人曾居西域的几处重要聚落地区:吐鲁番、敦煌、西宁、兰州、天水考察,从出土文物中看到许多有关粟特乐舞的图像,出土时间无一例外都是汉至唐代,进一步证实了汉唐时期,粟特乐舞随丝路以商队聚落形式传播到中国各地的猜测。粟特乐舞在不断适应本地民俗的基础上发生着不同程度的改变,以包容的心胸在各地传播发展。

(二)文化线性传播

在丝绸之路上,粟特人肩负经商和文化传播的双重功能。粟特人既然能够以移植型聚落、归化型聚落、突厥化聚落形态生存发展于他们经商贸易的各个区域,并且既保持粟特人的文化,又能够入乡随俗,本身就表明他们面对异质文化具有极强的适应能力。但是如果事情仅仅是这样,那就不是粟特人了,因为他们在以聚落为中心传播粟特文化方面和接受外来文化方面同样出色。粟特文化、汉文化、西域文化之所以能够相互之间发生吸引效应,表明这些文化都具备相吸引的功能,关键是强弱不同。这种互相吸引实际上是一个涵化的问题,所谓文化涵化是指两种及两种以上文化由于相互接触和影响,而导致被接触和被影响的文化发生变迁。粟特文化的鼎盛期是在中国的唐代,而唐朝在开元、天宝年间又被称之为盛唐气象,无疑,唐代汉文化的影响力要远大于粟特文化。那么,那些在内地与西域普遍存在的粟特聚落被汉文化同化是在所难免的。尤其是那些归化聚落的被同化程度就很高,诸如语言、婚姻、取名、饮食、服饰、建筑等日常习俗在唐代出现了汉化的倾向。即使在粟特人集中的康国等地这种趋势也不可避免。有一个显例是何国都城附近建有唐式重楼,其上:“北绘中华古帝,东面是突厥、婆罗门君王,西面供奉波斯、拂菻(拜占庭)等国帝王,受到国王的崇敬。”这种推崇唐文化的情形亦非个例,在西州、在敦煌,粟特聚落的粟特人的汉化程度就很高。而另一种情形是出现了文化整合现象,西域的龟兹乐舞等就是在本土乐舞的基础上吸收了粟特乐舞因素后出现的,这与龟兹乐舞传入内地时间——北周时期也相吻合,粟特乐舞对西域乐舞的影响也与此相当,更多的是文化的混合现象,粟特文化与汉文化、西域文化的接触和交流过程中所出现的语言文字、历法、饮食、音乐、美术、服饰、工艺等的混合几乎无处不在。在音乐方面,昭武九姓胡的康国乐、安国乐皆是丝绸之路上享有盛誉的音乐,曹氏家族名门显贵,曹婆罗门、曹僧奴、曹明达祖孙三代均是演奏琵琶的高手。在舞蹈方面康国善舞“胡旋舞”,石国善跳“柘枝舞”,这些都受到了粟特文化的影响。当然粟特乐舞还以宗教的形式线性传播到中国各地,甚至远达中国南方,他们每驻扎某地,形成聚落后,就会建立祆祠,举行仪式活动,舞蹈便在这种群体性的仪式中不断发展壮大。

(三)粟特人标签丛考

1、服饰

因粟特乐舞并未有序地传承发展下去,我们只能借助大量考古文物图像,对粟特乐舞进行分析,因此,应首先确定粟特人形象的标志性特征。就面部来看,粟特人高鼻深目,卷发碧眼,是典型欧罗巴人种。但仅靠外貌去判断是否为粟特人恐怕有些牵强,还要借助服饰等文化习惯去考究。

服饰上,粟特人所穿的衣服是胡服,胡服的整个形制包括帽、衫、靴。俗人的帽有两种:一是尖顶虚帽,还有一种叫“卷檐虚帽”。尖顶宜于御风雪,卷檐便于遮阳光,都是“兴胡之旅”不可或缺的头衣。衫:“胡夷杂服异前王,况乃更比文宣狂。”《晋书》卷二五《舆服志》称:“其杂服 ,有青、赤、黄、白、缃、黑色。”诗中所描述的胡服颜色多样,眼花缭乱,多带有联珠对兽图样纹饰。刘正言所做《王中丞宅夜观舞胡腾》一诗描绘了粟特胡腾舞,其中有对胡服的描述:“胡衫双袖小”,与玄奘所言“裳服褊急”相对应。这种以紧身、窄袖为特征的胡服与褒衣广袖大相径庭,方便灵活,可能与古代猎装的形制有关。

粟特联珠饰牌银腰带(陕西历史博物馆)

带:胡人长衫上束有长长的腰带,带有软、硬两种,软带为俗人束腰之物,其作用是为保暖和便于腾跳,硬带的材质上乘,用料大多为金、银,是贵族身份的象征。贞观元年(627),西突厥所献的“万钉宝钿金带”,除金银扣环外,还镶饰有大量的宝石,这是粟特人的金带在中国文献上的记载。笔者前往陕西西安博物馆考察发现有粟特胡人所佩戴的金腰带,。在片治肯特壁画上,“宝带”连接革制引带,供配剑、刀、匕首所用,图为安思远赠送国博北朝粟特人房屋形石椁墓葬图部分,从上面两个粟特人的腰带可见宝带的作用,这与粟特人经商的特质相符。靴:靴子也是粟特人服饰一个重要特征,《王中丞宅夜观胡腾舞》中“弄脚缤纷锦靴软”所述胡腾儿穿的是一种通用款的软靴,另外,在粟特壁画上人物还穿一种直通式的皮靴,高达膝盖处,似为戎装。⑪如图(12)的安伽墓石榻线描图上的人物像,皮靴有高有低,鞋头微微翘起,十分俏皮。总而言之,粟特人是戴胡帽、穿皮靴、翻领开衫长衫的形象。

2、舞筵

商胡贩客的贡使化是汉唐时期习以为常的历史现象,粟特人与唐朝的交往基本上也是通过“贡”与“赐”来实现的,在借“贡”行“贾”的条件下,贡品具有二重性,是以礼品为形式的特殊商品,丰富了唐代的物质生活。贡品织物类中舞筵所占比重很大,成为唐宫廷中宴饮奏乐舞台铺地所用的地毯。从敦煌壁画上,可见舞筵有两种形制:一为长方形,如172窟(盛唐)北壁的对舞,二为圆形,如图(13)220窟(盛唐)的独舞。唐诗中有关舞筵的描述颇多,可补史文之缺。白居易《青毡帐二十韵》:“侧置低歌座,平铺小舞筵。”可知舞筵属于缕绣的织物类,于平台或露天铺地所用,也可用于舞蹈演出过程中,用以加强舞台效果。中亚巴拉雷克切佩粟特人宴饮图上这种“舞筵”充当坐垫,在虞弘墓石棺上也见有此物,是跪拜神的毯子,中亚纳骨瓮图像上的“舞筵”是天堂神灵用的坐垫。在中国宫廷中的粟特人却喜爱踩于毯上舞蹈,“舞筵”的确是由粟特人经商来华无误,但其功用还需进一步考证,这种圆形或者方形的“舞筵”因特色鲜明也是粟特人的标签之一。

3、葡萄酒

敦煌220窟独舞

九姓胡“善商贾”同时又是“嗜酒”的民族,以生产优质的葡萄酒著称,早在汉、晋时代已闻名。《后汉书·西域传》云:“粟弋国出众果,其土水美,故葡萄酒特有名焉。”7世纪,康国开始种植葡萄酿酒,这种情况在史书中多有记载,并被考古资料证实。粟特人喜欢于葡萄藤下把酒言欢,每年还会过葡萄节来纪念葡萄生产的日子。酒对粟特人来说十分重要,嗜酒的粟特人自然离不开盛酒器,金叵罗,是一种珍贵的盛酒器,也是粟特人的贡品之一,《北史》卷四七《祖珽传》记载:“神武宴僚属,于坐失金叵罗。窦泰令饮酒者皆脱帽,于珽髻上得之,神武不能罪也。”在座上所窃的“金叵罗”,很有可能是胡族的盛酒器。其次,据《旧唐书》记载,开元六年(718年)康国派遣使臣献给唐玄宗一只玛瑙杯,笔者在陕西西安历史博物馆看到了一只何家村发现的兽首玛瑙来通杯,另外,四川大学馆藏的一件胡人抱脚杯,刻画着一粟特人正在抱杯饮酒。随着粟特商人的脚步这种来通杯也传入中国,7世纪于中国境内盛行。所以,葡萄藤、酒杯成为又一粟特人形象标签。

4、乐队组合

粟特乐舞有专门的乐队组合为其伴奏,分堂上、堂下、东西两面及北面,场面宏大的仪式或者宫廷乐舞乐器种类较为丰富,一般堂下站奏或跪奏,分左右两边,舞人于中间起舞,伴奏者多,舞人少,一般只有一到两个舞人。非正式的民间乐舞一般站立奏乐,乐器伴奏种类较少,场面欢快。粟特乐舞的乐器伴奏通常有:琵琶、箜篌、笛、筚篥、板、笙、排箫、铙、钹等,其中有西亚的域外乐器,多伊朗系乐种,也有中国古代西域以及中原乐器。但琵琶、箜篌、笛是最为重要的乐器,其中箜篌分竖箜篌和卧箜篌,粟特乐舞多是竖箜篌。三种乐器是乐队组合的中心,对音乐的风格、旋律、音质起着决定性作用,影响舞蹈的风格特色。其它乐器可以不参与伴奏,但这三种乐器必须出现。正是这些丰富的伴奏乐器,才使粟特乐舞极富感染力和影响力,使乐舞的主题与情感基调得以升华。

陕西西安何家村出土兽首玛瑙来通杯

胡人抱脚杯

研究粟特乐舞必须借助考古出土的文物及壁画来判断,通过找到粟特人服饰、舞筵、葡萄酒、金叵罗、来通杯、乐队组合这样的标签,加之史料考证的“昭武九姓”的胡姓:康、安、曹、石、米、何、翟等及欧罗巴人种形象最终断定粟特人身份,进而阐释粟特乐舞对西域及中原乐舞的影响。

注释:

①蔡鸿生:《唐代九姓胡与突厥文化》,中华书局,1998年,第26页。

②藤磊:《西域圣火——神秘的古波斯祆教》,人民美术出版社,2003年12月,第4页。

③张广达:《大唐西域记校注》,中华书局,1985年。

④林梅村:《中国与近东文明的最初接触——2012年伊朗考察记之五》,紫禁城,2012年10月15。

⑤金秋:《丝绸之路乐舞艺术研究》,新疆人民出版社,2010年12月,第59页。

⑥姜博勤:《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年4月,第133页。

⑦姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,新知三联书店,2004年4月,第141页。

⑧(法)雷奈·格鲁塞,常任霞等译,《东方的文明》(上册),1999年第285页。

⑨蓝琪:《金桃的故乡——撒马尔罕》,北京:商务印书馆出版,2013年,第15页。

⑩荣新江:《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,《国学研究》第6卷,北京大学出版,1999年,27-85页。

⑪班托维奇:《早期中世纪中亚的服装——根据六至八世纪的壁画》,《东方国家与人民》第22辑,莫斯科,1980年版,第203页。