阑尾黏膜血管增生致下消化道出血并文献复习

2019-11-07窦进赵海剑杨林张晓雨平洪

窦进 赵海剑,2 杨林 张晓雨 平洪

下消化道出血(low gastrointestinal bleeding,LGIB)病因包括:肠道炎性疾病,肠肿瘤,血管畸形、糜烂或NSAID相关性溃疡,Meckel憩室,痔疮以及缺血性结肠炎等[1-3]。结肠镜被认为是LGIB的首选检查方式,而现代医学中寻找出血来源仍然具有挑战性[4]。阑尾出血导致的LGIB临床少见,相关的文献报道较少。在此,笔者报道一例由阑尾出血导致的LGIB病例,并对相关文献进行了复习。

一、病例介绍

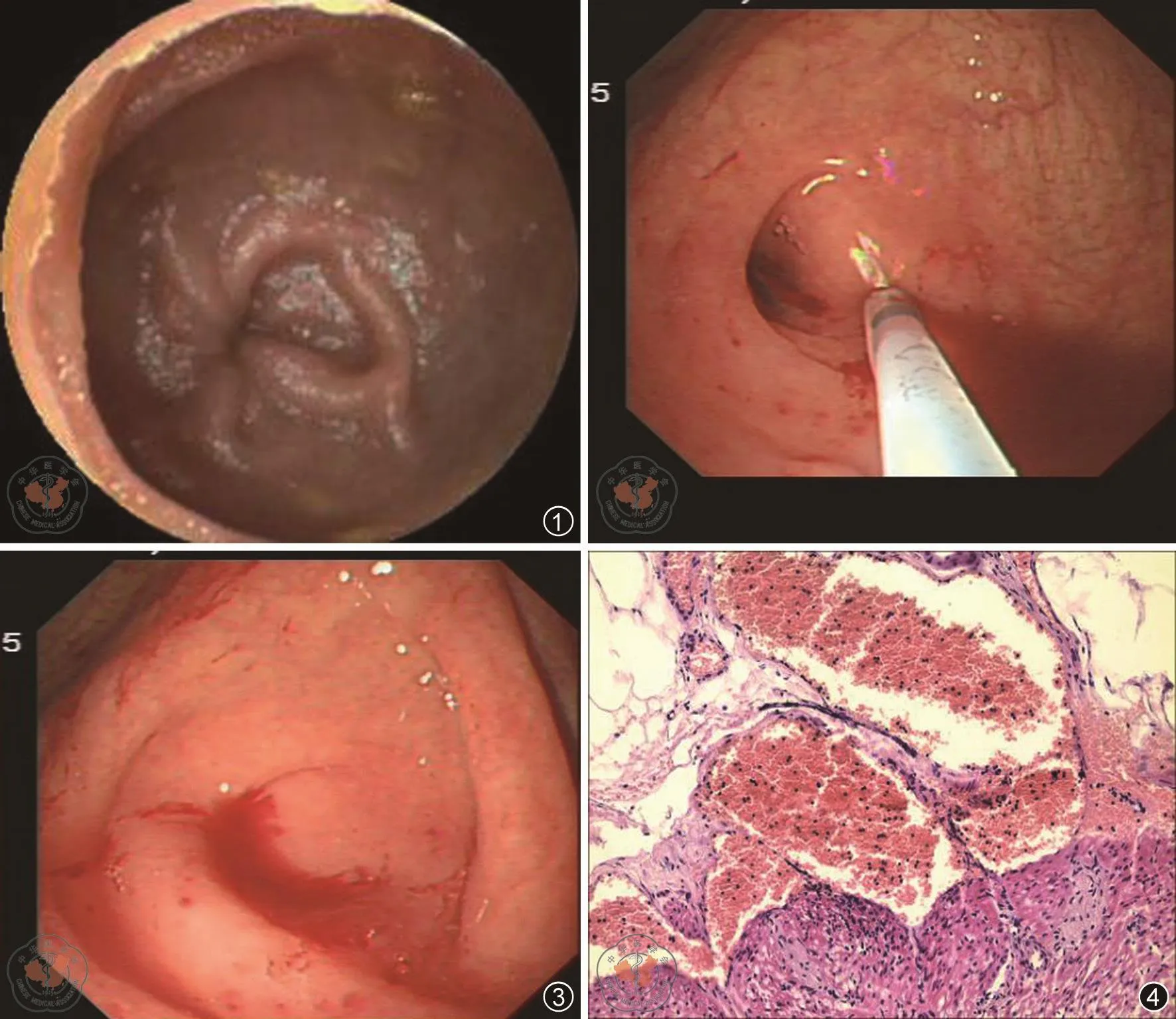

患者男性,42岁,因“大便出血20小时”入院。患者不伴有腹痛、腹泻,无其它伴随症状。否认既往特殊病史。入院查体:T 36.8℃,P 75次/分,R 16次/分,BP 130/70 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。神志清晰,精神良好,无贫血貌,心肺未查及明显异常,腹平,无腹壁浅表静脉曲张,全腹软,无压痛,未扪及明显肿块,肝脾肋下未扪及,移动性浊音阴性,肠鸣音5次/分;肛门外观无异常,直肠指检未扪及明显肿物,指套血染、无腥臭。血常规、生化、血凝等检查未见明显异常。急诊肠镜检查见结肠内少许暗红色血迹,但回肠末端至肛缘未见明显活动性出血。入院第二日开始分别进行了胃镜以及胶囊内镜检查(图1),但均未发现出血灶及异常改变。患者第三日复又解暗红色血便40 mL,再次完善肠道准备后,进行了第二次结肠镜检查,肠镜至回盲部后,仍未发现活动性出血,但肠镜至阑尾开口部时发现阑尾腔内有血凝块(图2),以导管冲洗阑尾腔,见阑尾腔内有鲜血涌出(图3),诊断阑尾出血(性质待定),行腹腔镜阑尾切除。阑尾外观未见异常,长7.0 cm,直径0.5 cm,剖开后见阑尾腔内积血,未发现黏膜溃疡及肿瘤,术后病理见大量红细胞及阑尾黏膜血管增生改变(图4)。患者恢复顺利,术后第三日出院。

二、讨论

阑尾出血临床罕见,其出血病因包括:阑尾黏膜糜烂、不典型血管增生,血管发育不良,阑尾子宫内膜异位症、肉芽肿、淋巴瘤、胃肠道间质肿瘤,阑尾瘘、憩室炎、克罗恩病、憩室、蜂窝织炎急性阑尾炎等[5]。其中,由于阑尾血管增生导致的出血更为罕见,2013年Gu等[6]报道了1例由阑尾血管非典型增生引发黑便的病例,结肠镜检查时发现阑尾口血凝块粘附,患者接受腹腔镜阑尾切除术后症状体征消失,除此之外未再见同类报道。

图1 胶囊内镜未见小肠出血 图2 阑尾开口处见血凝块 图3 阑尾腔内见活动性出血 图4 病理见大量红细胞及阑尾黏膜血管增生(倍数200×)

虽然阑尾出血是LGIB的不常见原因,但其诊断的程序与其他原因所致的LGIB无差异。对于阑尾出血所致的LGIB,临床上应该与其他原因所致的LGIB相鉴别,如:肠道肿瘤所致出血,肠道血管性疾病(血管瘤、动静脉畸形、毛细血管扩张症、痔疮等),肠道炎性疾病(克罗恩病、溃疡性结肠炎、出血坏死性肠炎、肠道感染及放射性肠炎),肠道重复畸形,麦克尔憩室,肠套叠、肠扭转以及全身性疾病如血液病、尿毒症等原因所致的出血等。为了满足准确诊断及精确治疗LGIB的目的,临床上有多种检查手段,包括CT血管造影[7]、99mTc标记红细胞扫描[8],多排螺旋CT[9-10],结肠镜、胶囊内镜及双气囊内镜等内镜检查[11-13]等。多排螺旋CT和99mTc标记红细胞显像的方法是非侵入性诊断方法,然而研究者认为这两种方法更适合于活动性出血时进行[8-10]。胶囊内镜及双气囊内镜主要用于小肠疾病的诊断,同时对原因不明的消化道出血具有诊断优势[12-13]。CT血管造影诊断LGIB,由Frydman等[14]在2014年首先报道,具有不增加血清肌酐水平、不增加肾功能不全和减少栓塞成功率[7],在活动性出血时更具有诊断优势。然而,与上述的各种检查比较,结肠镜检查临床更为方便,在检查的同时还能对出血进行治疗干预是其优点,被认为是目前LGBI患者首选的诊断方式[15]。

结肠镜检查的结果受多种因素的影响,包括出血量、结肠准备情况、工作经验和设施。结肠镜检查在间歇性、缓慢或暂时性的情况下很难找到确切的出血部位。受限于检查人员的经验以及出血的暂时性,可能导致检查的阴性结果,本例患者在第一次检查时无阳性发现,即属于此种情况。因本病例进行了胃镜以及胶囊内镜检查排除胃及小肠出血后,立即进行第二次结肠镜检查,在检查中注意了阑尾腔内的情况,在发现阑尾口血凝块后进行了腔内冲洗,明确为阑尾腔内出血,及时进行了腹腔镜阑尾切除术,疗效满意。在遇到LGIB患者时,虽然阑尾出血是极为罕见的,但是临床医师在进行结肠镜检查时也需要注意观察阑尾腔内情况。