合作与冲突:北洋时期湖北农业改良中的官绅互动

2019-11-05王丽

王 丽

(中南财经政法大学 经济史研究中心,湖北 武汉 430073)

北洋时期的中国,军阀混战,局势动荡,民不聊生,加之外国资本渗透带来的深远影响,底层社会呈现出政治、经济、文化的结构性裂缝[1]。国家权力孱弱的向下延伸,传统地方力量在时代变革的冲击下逐渐分化、瓦解。时代变迁的浪潮下,乡村社会权力结构在失序中重构,为了在乡间争得一席之地,为了生存和利益,官员与士绅或合作、勾结,或碰撞、冲突,演绎出底层乡村空间中权力制衡的生动故事。官绅互动深远地影响着乡村的发展,在农业改良(1)前承晚清以来的成果,北洋政府从中央到地方逐步完善了农政机构和相关法律法规,建立了相当数量的农会和农校,为农业改良提供了试验场所。湖北地方政府也作出了一定努力,包括美棉的推广、改良茶产和蚕桑、发展林业、病虫害防治、倡导建立农会、发展农校以及农田水利事业等。中则表现为从宏观倡导到微观落实的由简到繁。简,在于看似单纯的政策性指导;繁,则在于政策下沉过程中多方利益纠葛下的地方实践。

作为广大乡村的缩影,北洋时期的湖北乡村呈现出土地分配不均的特征,大量农田集中在少数人手中。据1919年农商部对湖北省土地占有情况调查统计资料,全省农户中占有土地在10亩以下的占40%,若以30亩以下计,则为68%[2]21。黄陂县静安乡,人口不及7%的地主、富农,占有45.28%的耕地,而占人口93%的农民,只占耕地的54.72%[3]22。这种现状加剧了地方权力的分化,赋予了乡村中士绅阶层更多的话语权。作为士绅活跃的地区之一,官绅之间的互动博弈决定性地影响着地方场域下湖北乡村的政治、经济生活,从而反映出国家与乡村社会的互动关系。

20世纪初,传统的国家秩序逐步瓦解,新政权向底层延伸的过程中冲击了传统乡村权力结构。杜赞奇以权力的文化网络为视角,指出了20世纪初国家权力向华北底层延伸的过程,提出了底层治理中的保护型经纪人和赢利型经纪人[3]。彭慕兰从社会、经济和生态变迁等角度剖析了近代“黄运”地区社会经济变迁的原因,生动描绘了社会变迁等外部冲击下的新网络和旧的传统权力网络之间的融合和抵抗[4]。王先明分析了国家与乡绅间的权力纠葛以及时代变革下的“权绅化”历史走向[5]。李细珠[6]与杨鹏程[7]以长沙抢米风潮为视角考察了官、绅、民之间的关系。在此基础上,以农业现代化进程为背景的研究却并不充分。彭著解读了黄运南部的强大村落和乡村精英为了阻止乡村权力结构变革对新棉种推广进行的抵制[5]。蒋国宏梳理了民国时期农业科技改良中的士绅作用,认为个别士绅发挥过积极作用,但由于士绅的城居和劣化使农业科技改良缺乏必要的资金、人力资源和稳定的社会环境,使动员和组织实施改良的重任别无选择地落到了各级政府及其官员的身上[8]。本文力图摒弃固有的表达模式和叙事逻辑,将北洋时期的农业现代化进程演绎成底层改良实践中的官绅互动。通过剖析官绅行为动机捕捉双方的合作、冲突与勾结,揭示官绅互动对农业改良乃至乡村政治经济生活的影响和作用,探讨新旧底层治理网络的融合与碰撞,以期为当前中国的农业发展及乡村治理提供有益的历史借鉴。

一、合作:官方权力下移与士绅渗透

(一)由控制力不足带来的官方权力下移

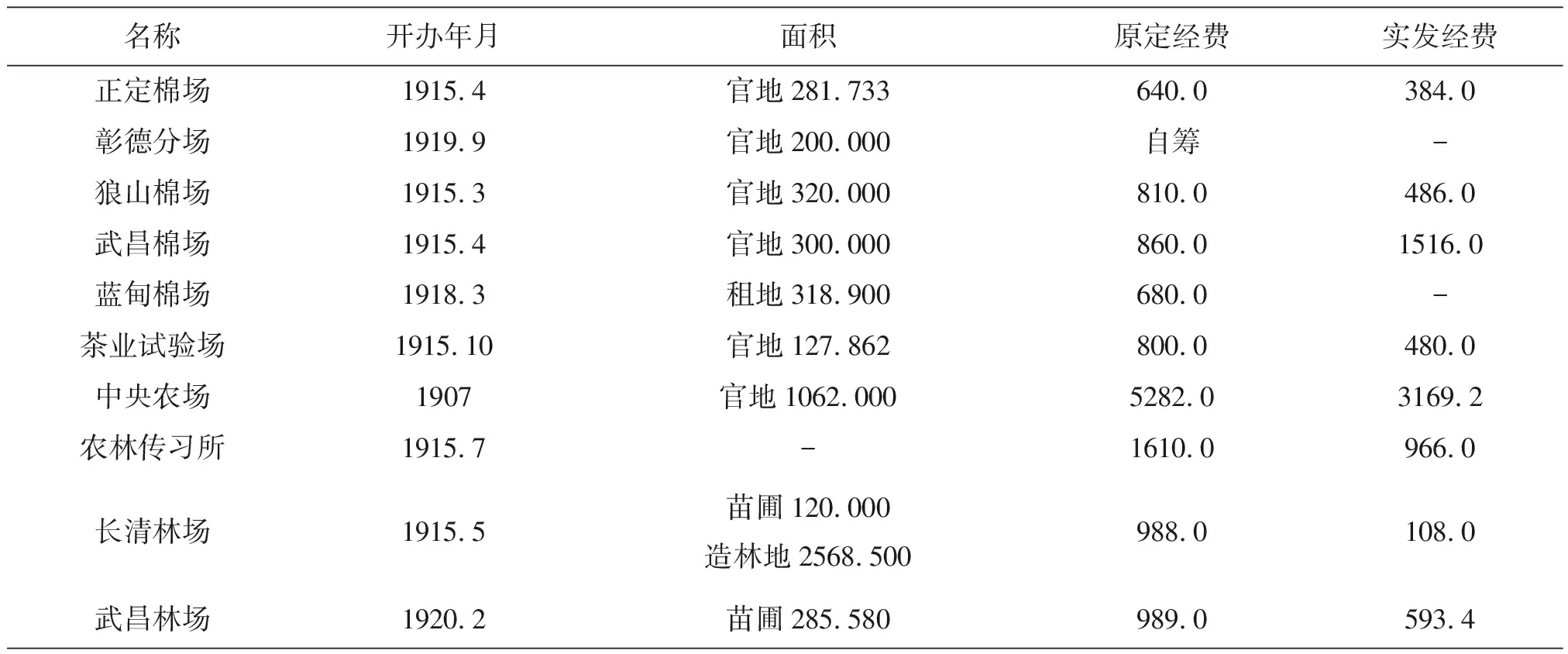

国家构建和底层自治的矛盾构成了20世纪初期中国乡村治理的特色。首先,保甲制、警察制更迭兴废,腐败滋生,国家动荡,社会底层乱象丛生,政府无力控制,许多基层事务实为自治。例如,枣阳县的试验场和公会因“百匪陷城、公私扫地”而停办,“农会幸赖前会计员陈印川偕其子复光驻会,勉为支持”。其他各市乡农会,因兵匪扰攘、款项无着,多有名无实。官方只能寄希望于地方势力,催“农界绅界各要人筹集的款规复县会”[9]。其次,军阀政治下的湖北地区财政亏空严重(2)辛亥革命后,军人执政,黎元洪、段祺瑞、段芝贵与王占元等先后出任湖北都督,大肆扩军备战,全省常年军费支出达400~1000万元左右,约占全省财政收入的60%~90%,1923年高达94%。为了弥补财政亏空,北洋政府先后在湖北发行地方公债和金库券500万元有余,强行提取各大银行资金达4600万元。由于过度发行官票,官钱局难逃倒闭的命运。[10]34。地方政府甚至不惜以鸦片为其牟利的手段。1922年,督军萧耀南利用禁烟的幌子收取禁烟罚金充为军费。农民视此罚金为“窝捐”“窝税”,不久所有土地广泛种植起鸦片来[11]39,给全省的经济生活造成了极大混乱。政府财政疲敝至此,更无力支持农业改良。农林司直属的试验场实发经费不足原定经费的60%(如表1所示)。总之,国家政局动荡,新的基础政治体系尚未完善和稳定,旧的治理体制已经推翻,乡村治理呈现出“内卷化”(杜赞奇)的特征。

表1 农林司试验各场经费面积一览表 单位:亩、元

资料来源:《秘书处为抄送农林司试验各场所经费面积一曾一表致矿政司函》,第二历史档案馆,北洋政府档案:农商部,第648~649页,http://www.shac.net.cn:8081/shac/res/layouts/imageDetail.jsp?id=2776.

在湖北农业改良的具体实践中,政府对地方控制力缺失导致农业改良的推广落实步履维艰。萧耀南感慨:改良事业实为“官署一纸空文之布告,即说得农林事业,收利如何宏大,见效如何迅速,而诲之谆谆,听者藐藐无益也”[12]。例如,省长公署训令各县购领农桑试验场培养的桑苗,然而多县知事将此令“视为具文”,“以致蚕桑事业未能发达”[13]。又如,为响应湖北省议会专职议员田古泉(名作砚,荆州人)[14]763的提议,湖北省政府训令各县实行林业振兴单行条例,在原有实业款目下酌拨经费,或召集绅董设法筹备。然而各县只有一纸空文,多次催促不见落实[15]。此外,由于政府影响力有限,农会的建立止步于省、县,乡农会迟迟难以推广[16]。不仅农会,其他改良机构或推广项目也更多停留在城市、试验的基础上,并没有下沉至乡村。

那么,怎样才能有效应对地方场域下的政府控制力缺失?1905年,沈家本(刑部侍郎)主张“参以各国地方自治之制,于地方设立乡社,凡地方当兴当革之事,一切任民自为,而官为之监督。仿日本府县议会之法,任民间公举有威望者,为社中董事,以辅地方官之所不及”[6]148。士绅在乡间的影响力和财力恰好弥补了官方控制力和经费的缺失。因此,在农业改良中,政府积极“邀请”地方士绅的加入。1912年9月24日公布的《农会暂行章程》中规定,“市乡农会经费由该会会员分担”[17]109。农会会员资格为有农业之学识和农业之经验者,或为有耕地、牧场、原野等土地经营农业者。此外,“凡热心资助农会经费,赞襄农会事业者,得为名誉会员”[17]108。

针对农会未普及的问题,湖北省农会会员认为,应“由省公署拨给经费,县农会则责成县知事限期成立,乡农会则暂以团防为区域……扩张其会长及办事员司以富有农学知识及热心公益者充当之”[16]。可见,地方农会体系的成立,不仅依赖于地方政府的代表县知事,而且需仰仗于地方精英的加入。政府权力下移,通过授权农会会长的方式寻求地方精英的参与和支持。权力下移不仅体现在农会,还体现在林业公会、地方苗圃等农业改良机构的建立上。《林业公会规则》第一条规定,“凡乡村居民为保护现有森林、恢复荒废林野,或欲育苗造林者得设立林业公会”。第四条规定,“公会置会长一人以殷实绅董或村长充之”[18]。又如,《拟定县苗圃规则》第十五条规定,公职人员“当极力劝导乡民或公私团体,依法仿办乡村苗圃,以资推广”[19]。官方允许并鼓励乡民和私人团体创办乡村苗圃,将农业改良事业放权给地方士绅,借助其影响力传达顶层意志。地方士绅则可通过政府赋予的新机会,渗透到农业改良的进程中,巩固权力、牟取利益。

(二)士绅渗透

20世纪初,中国乡村基础权力结构变动,直接受控于国家权力的保甲制解体,警察制兴起,县以下的区、乡建制均被视为自治团体,士绅被推向了权力重构的中心[5]151,454。同时,科举制度的废除和新学制的兴起改变了传统地方士绅与国家权力的联系渠道。传统士绅失去了乡村统治的合法性地位,而官方恰可为士绅在现代化进程中提供某种合法性。伴随着政府基础政治的失控与放权,士绅获得了寻求更广阔的政治、经济权力生活的可能性。在农业改良中则反映为积极响应政府的号召,参与并主导了改良的进程。

例如,在以改良农田水利为宗旨的湖北水利研究会上,与会者68人中有34人为地方士绅,多达半数[20]。监利县新沟嘴的绅民范春芳等人主动申请组织乡农会[21]。江陵县龙南乡农会的成立亦是由“该地绅首陈辉廷、杨连三等尊章组设……选定富有农业学识经验之刘绅承烈为会长”[22]。“麻城县绅袁香波(和)□□二君,竭力提倡林业,发起林业公会于县城,并约各乡农家组织公会于各乡村。现在该县以设立三十余处,并创办林场五处,共植树八万株”[23]。又如,麻城县徐家区茂林林业公会的成立,“系本区及八里畈公民朱丙青、詹云渠等组织召集二十股,租就徐家区白泉山詹氏明哲公祖荒山一段”[24]106。1918年,麻城县南乡朱家区的士绅朱延鼎等人,租买邻近的徐家区山地,“先后二十余起……约二千亩以上”,从1918年开始从事育苗的工作,1919年到1921年3年间移植山地成活的树木不下70万株,随后该绅等依照林业公会章程组织徐家区东、徐家区东南林业公会两所,“公举富有林学知识朱绅延昇及其族人朱志澄等分充两处会长,其保护管理章程异常周密……此外又由该绅及林学专家袁香波与务雅卿等,在闵集地方设定苗圃一所约十余亩”[25]。诸如此类,不胜枚举。

(三)官绅在合作中的地位及模式

在农业改良中,政府是发起者,控制着政策环境。早在1912年9月24日,农林部便公布了《农会暂行章程》,规定“农会以图农事之改良发达为主旨”。同年11月5日,又公布《全国农会联合会章程》,规定“全国农会联合会以谋全国农业改良发达,令各省农界代表周知全国农业情形,交换各地农业知识为主旨”[26]5-12,31-32。以此为改良起步,随后北洋政府从美棉推广、林业推广、水利建设以及农业机构的建立等多方面作出了直接的行政指导。此外,地方政府控制着改良机构的信息和物资交流。1921年,响应场长姚业骏的请求,省长公署令劝导各县知事“于植树节前酌提公款赴场”购买农桑试验场培养的桑苗,并分发各乡[13];襄阳第二农事试验场代理厂长贺涧清曾通过实业厅,向各省地方请求良种[27]。甚至农民只有依附于政府机构才能获得改良棉种[28]。时人有感,“振兴实业,民之力不如绅,绅之力不如官。盖民绅之力,只及于一家一乡,而不及长官之力之范围大。知事之力可及于一邑,省长之力普及于全省,而督军之力较省长尤大”[12]。

武昌南乡“杨绅开甲、钻绪等”,考察武昌南乡花园寺、魏家庄、豹子山、纸坊、上恩里等处土质适应种植果树及松丛桐桑等树,想先在豹子山魏家庄、花园寺、纸坊、上恩里及其各附近试种。“布种伊始,最忌宵小盗伐,以及牲畜践踏”,向官厅求助之后,省长公署令县知事印发严禁盗伐践踏布告,以示官方的认可和保护态度[29]。官方对士绅私有经营的认可和保护推动了权力下移,并使得士绅渗透的合法性地位得到确立。

地方士绅通过与官方合作,参与了农业改良事务启动阶段的主持建设,实践过程中的日常管理,并且提供了经费物资和影响力支持,全面地渗透到了改良的具体进程中。这种渗透是深入的,诸多改良事务皆需“商同县绅”[30]。反映了官方力量与士绅为代表的地方社会在农业改良中的互动关系,即官方放权、士绅渗透。

官绅的合作模式由此可见:官方提供制度、政策环境,地方士绅发挥主观实践能动性;官方为士绅阶层提供合法性地位和保护,士绅阶层则提供经费物资和影响力支持。这种合作模式代表了官方和地方士绅内在需求的实践与表达。

二、冲突:乡村控制权的争夺

农业改良事业的推广步履维艰,农会和试验场的建立也并非一帆风顺。官方试图利用地方士绅的力量推进农业改良,其内在诉求却是控制乡村,构建新的乡村治理网络。这就必然威胁到地方士绅的生存地位,引起士绅阶层的反抗,也正是因此才会出现乡村政制变革中“保甲—自治—保甲”的诡论式表象[31]。官方、士绅内在需求的差异导致了一系列冲突。

(一)官绅之间的权威冲突

从官方的角度来看,发展农业改良事业,一方面是为了顺应时代的发展和维持政权稳定,在“时局”推动下实现农业现代化;另一方面,官方努力发展各种改良机构,企图通过这些基层实践机构的权力分配重构乡村权力。然而,政府的努力并没有形成有效的、足以取代传统士绅地位的社会力量。在农业改良中表现为官绅治理意见冲突下官方的无奈。大冶乡下,鲜有植桑的人,该地方知事“极力提倡,酌拨公款,向湖北农桑试验场,购买几万棵桑苗,发给民间栽种”,却依然鲜有成效,只因为“有些不开通的士绅,不以此举为然,说是大冶的土壤,不宜栽桑”[32]。官方企图发展农业,而士绅则自视为乡村主人,挑战权威。再如,蕲水县郭寿廷“于民国七年八年十年迭次具拟组织林业公会呈请书……备案均以不合程序,指令照部颁林业公会规则及组织办法妥慎再拟”。然而,该绅无视政令,我行我素,致使实业厅发出如此质问:“何以至今未据遵照前令改拟呈请附赍报厅?”[33]

从士绅角度来看,官方首先为其提供政治权力的合法性。然而,在官方介入到地方社会的纷争中,特别是资源争夺时,各方均希冀得到政府庇护从而获得竞争优势。未被保护者的权威受到威胁,官方势力左右了原本乡村社会的权力分配格局,从而激化了官绅之间的紧张关系。阳新县农校与中学场地之争便是一例:

北洋时期,在政府的倡导下,兴起了建立农校的浪潮(3)1913年,在北洋政府教育部公布的《实业学校令》中规定,甲种实业学校实行完全的普通实业教育,乙种实业学校实行简易的普通实业教育。。1916年,全省的甲种农业学校只有1所,学生仅117人;乙种农业学校17所,学生797人[34]。1919年,甲种农校的数量就已达到了56所,乙种农校的数量更是高达269所[35]。阳新县私立乙种农校就是在此基础上成立的,原校址位于万寿宫,因为地亩狭小没有试验场,该校校长李绍伯商同城、士、绅、学各界,呈请县知事更定文庙为校址,并已“兴工修葺〔缮〕完备,开课月余”。“突有筹办中学之周志恕在县组织私立中学,扬言在省各机关方面宏大,遂而鼓吹同志掣准立案”,强迫乙种农校迁移校址。农校校长李绍伯与私立中学的周志恕的文庙之争,农校申请在前却被迫迁移,只因为该校校长是由江西迁居于此地的,而“中校一班概属老籍团体,关系大有强弱之分。以主逐客,以众欺寡”[36]。两校相争,“在省各机关方面宏大”者取得竞争优势。可见,在地方场域下,官绅关系微妙,官方的认可影响着地方的乡村权力结构。

(二)官绅之间的经济冲突

糟糕的财政状况和利益导向的内在驱动,导致政府更重视工商业,于农业则出现“实践与表达之间的背离”。反映到农业改良事业中则表现为法律法规不断完善,行动上却滞后、不积极,经费极缺,由上至下层层压榨。“吾鄂教育经费,每年竟在四十万元,而农业经费,尤最小数也。此最小数不堪说出,说出觉得很不高兴的……无亦要索经费的人太多,无力顾及此的缘故。”[37]在经费无着的情况下,寄希望于地方士绅的经费支持,当不能如愿时便指责士绅眼光浅薄,不支持改良事业,“若吾鄂士绅,协力筹钱办法,条呈当道,辅助进行……然吾鄂士绅,眼光不远,魄力不雄,团体不实”[37]。

作为出资人和实践者,地方士绅的考量则更加实际,或着眼于自身利益,或着眼于乡村实际。1923年8月,蕲水县地方公款枯竭,“以实业费为最,如省农林试验场摊解费每月不过五十串,竟积欠二千余串。知事因被提款员逼促,隔手挪移劝业所经费三百六十余串,以事敷衍”。各界寄希望于士绅,然而“各区士绅眛于先富后教之义,究由地方长官漠视人民生计,致实业款项缺乏以至于此也”[38]。

(三)官绅对乡村资源的争夺

在涉及资源权力分配的问题时,地方势力表现出其影响力,或无视政令,政策传达多次,却不执行;或相互勾结,企图在资源分配中分一杯羹。而政府基于其军阀政治的内在敛财需求,希冀在改良过程中获得更多的利益,引发了政府与地方士绅对资源的争夺。

1919年,第一棉业试验场场长张天枢控告荆州营产局,该案源于界址纠纷,“江陵县叶知事会同罗局长、前任董场长议定界址,以试验场请拨之营产八十亩,现议以该地中间小路为界,路东之地归试验场经理,路西之地仍归营产保管”。原议定的界址由于双方均不肯让步而迟迟不得落实。划归试验场的路东地亩由营产局租给曹姓、叶姓民人和农林团,划归营产局的路西地亩亦由试验场占为植树节纪念森林。

第一棉业试验场场长张天枢控告荆州营产局不及时归还租地,路东划归试验场的地被农林团和曹姓叶姓佃农占用近20亩,本可以纪念林30亩地与农林团和曹姓叶姓佃农交换,但营产局却不同意,路东之地仍由曹姓叶姓佃农耕种,拒不退换,而路西之地“强令属场全数退交农林团租领并不割分给换曹佃叶佃占种之地,似有偏袒。窃农林团退出路东之地,不过十六亩,路西之地约近三十亩,既云交换退让,何得有次利益不均之办法”。营产局则揭露,试验场只占地8亩,“八亩之外均是民人垦熟,每亩垦费二十余串,该场分文未给,缘此民人连年不愿退”,又迫于权势而敢怒不敢言。营产局先后归还83亩9分7厘1毫,“惟该场前后所领之地未缴押租”。督军公署训令,“路东之地全数归试验场管理,路西之地全数归营产局保管”。然而,双方皆不肯让步,冲突难以化解,“事隔历年之久,该局(营产局)何不依议照拨,不知是何用意”。“界址不合,地点大小,垦费无出,各有争执。”以及由此引发的农林团窃取纪念森林案、承租地亩纠葛等都是基于对资源的争夺(4)湖北省公产清理处:《荆州农林试验场呈报移交军产情况》(1916年),湖北省档案馆,档号LS20-7-1973。。

三、官绅勾结——被“忽视”的水利建设

湖北自古水患旱灾频繁,农田水利建设历来是湖北的大计。晚清张之洞调任湖广总督之初,适逢大水溃堤。为此,他在大举兴办洋务新政的同时,十分重视水利兴废,屡屡严饬有堤各州县加筑堤防,不准稍有疏惰或侥幸之心。张之洞督鄂期间仅有的几次省内巡视中,就有两次是为实地查勘水利险工而成行[39]117。然而,北洋时期,政府更加关注能带来及时效益的商业发展,在农业改良中则顺应国际市场,关注美棉推广,茶业、林业发展,或是农会、试验场等农业改良机构的建立,对真正触及民生疾苦的农田水利建设事业却“不大在意”。

北洋时期,“连年战争,农田水利失修,水旱灾害频繁。据《农声》农政特别辑,郑作励撰《中国灾荒问题》一文记载,1914—1936年,湖北省有13年发生水灾(其中6年水旱灾并发),有2年大旱”[2]20。水旱灾害严重危害了湖北农业发展,“1916年,襄河上游山洪暴发,下游王家营口提防冲垮,夹沙侵入钟、京、天、应以下10余县,使许多良田变为不毛沙丘”[11]。1924年劝导各县兴修水利的官文中称,“鄂省上年大水为害,灾区甚广,而其中亦有因旱成灾者数县”[40]。

在如此严峻的局势前,湖北水利建设却极不乐观。水利官员多为牟私利者,水利局如同虚设。“吾鄂水利分局经费为数颇巨。前者王占元督鄂时,贪蚀局款……名为水利局,实则局内只有局长一人。……夏仲膺(即夏寿康)长鄂,即将局款退归公家……安插私人。”水利局乱象丛生,直到刘浩春继任夏寿康之位督鄂,“委任屈春波氏为局长,局员闻教夏氏时代减少……对于堤防事宜,闻亦略有考察……急则为鄂民筹划提防之水利,次则为鄂民筹划塘堰之水利”[41]。

于全局而言,农田水利建设是利国利民之大计,是符合集体理性的策略选择。政府是有心倡导的,也曾因灾蠲缓灾歉地亩银米[42],屡次督促地方兴办水利公会[43]。民众亦寄希望于官方负起责任,主持水利事业。“汉川堤工代表喻旭东提议,因为各县堤工无人负责,只有一班劣绅,窟穴齐总,堤费照旧交纳,而水患反连年增大。建议各县设立水利分局,由局长全权负责全县堤工事务”[44]。希望水利分局的成立可以实践其宗旨“巩固全县堤防,永弥水患”[44]。建立堤埦工程,建闸疏河。

于地方官员而言,将资源用于筹办农田水利建设意味着要放弃部分工商业利益,机会成本大,且不能立见成效,再加上底层政权更迭频繁,再多的投入只能是为他人做嫁衣。官员失去了积极倡导的动力,行动上表现为拖延不重视,任由劣绅盘踞。湖北全省水利局,原来附设有一个堤工研究会,这个会由本省候补人员、办过堤工的和各县熟悉堤工的士绅每年定期召开,或研究防御水灾方法,或讨论某处堤工如何建筑、如何防堵,以及种种巩固堤埦的事情。但“近两年来,(水利局)屈局长因时局不平静,财政又困难,恐议决的事情,徒托空言,是以履拟举办,旋又中止”。水利事业依赖官方无望,最终是华洋义振会湖北分会于1925年联合各县士绅筹商防灾堤工大会。然而还是不得官方的重视,“前承允派代表,迭次函请,迄今尚未见到”[45]。

在利益导向的官绅互动中,勾结牟利成为地方官员和士绅的理性行为选择。政府不重视,使得农田水利建设成为地方势力任意瓜分的蛋糕,被地方官员和士绅所觊觎。“王家营堤埦关系天门、潜江、沔阳、汉川、钟祥等十一县[人民]的生命财产。本岁张道尹履春督办筑堤事,耗款百余万元。” 部分基层官员和士绅从水利建设中窥得利益,“钟祥知事丁建池承办其间,私囊肥饱,其他堤工人员及地方士绅从中渔利,不计其数”[45]。最终形成了水利建设中官绅勾结谋求暴利的常态。

四、基于底层治理的官绅互动分析

自古皇权不下县,旧有的中国乡村治理网络(5)杜赞奇所述“权力的文化网络”,由乡村社会中国多种组织体系以及塑造权力运作的各种规范构成,包括在宗族、市场等方面形成的等级组织或巢状组织类型。(杜赞奇著,王福明译:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,江苏人民出版社2006年版。)彭慕兰用新、旧市场网络、政治网络和经济网络分析黄运地区的发展,但未对新、旧网络作明确定义。(彭慕兰,马俊亚译:《腹地的构建:华北内地的国家、社会和经济(1853—1937)》,社会科学文献出版社2005年版。)本文所用“乡村治理网络”或“底层治理网络”重点强调乡村治理的运作体系,包括影响乡村治理的政治、经济、文化的外部性因素。旧的治理网络简化于“权力的文化网络”,突出传统的士绅或地方力量治理;新的治理网络类似于彭慕兰所用“政治网络”,突出政治治理的特性。呈现出以地方士绅或宗族力量为中心的自治形态。20世纪初的中国处在巨大的变革之中,这场变革深入到国家政治、经济、文化的各个领域,同样渗透到广大乡村,形成了并不完善的乡村治理新网络。这种新网络由两种形式引起,首先是政治领域的,由上至下的新政权延伸,包括警察制的产生和农业改良在内的,由顶层推动的现代化构想中产生的新生力量;其次是经济、文化领域的,由外至内的新思潮的冲击和其他外部性影响,使得一部分士绅离开乡村,一部分地方精英试图改造乡村。正如时人所评,“中国现在是一个军、官、绅三位一体合作”[46]的国家。这些新变化冲击着固化的乡村权力结构,对传统的底层治理网络提出了挑战。然而新网络尚未完善,旧网络根基深厚,乡村发展在新旧底层治理网络的融合和碰撞中艰难前行。

北洋时期,湖北农业改良中的官绅合作与冲突反映出的正是新、旧底层治理网络的融合与碰撞。北洋政府从中央到地方为农业改良提供了相关的法律法规保障和鼓励方案,建立了相应的改良机构。但新的治理网络尚未完善,政府有心无力的内政状况也无法提供更多的经济支持,政府对乡村的控制力缺失,使得改良政策无法顺利下沉到乡间,一系列改革实践依然只能寄希望于旧有的底层治理网络。士绅作为传统乡村治理网络的中心,是沟通和连接社会与国家的关节点,不疏通利用这个关节,任何权力的真正实施都将困难重重。近代“大变革”中的士绅屡次被推到风口浪尖,作为底层自治和官方力量渗透的一大障碍被置于人人喊打的境地。传统士绅权力的合理性、合法性受到质疑。通过合作,士绅获得官方授权的乡间合法性统治地位融入基层新政权机构中。但是争夺乡村控制权的内在诉求是不可调和的,新旧网络的碰撞最终表现为官绅之间的冲突。

此外,农业改良之于顶层设计的实践意义远远大于改良本身,政策下沉过程中各方利益的渗透增加了改良的附加意义和代价:一方面,政府不得不利用地方士绅的经济支持和影响力支持,使其成为农业改良的推广和实践者;另一方面,政府也试图在改良和政策下沉过程中获得更多的地方控制权,完善新的底层治理网络,这样势必引起传统治理网络的反抗。正如彭慕兰所言,强大的村落和乡村精英抵制农业改良,甚至阻止当地自己的都市精英进行可以改变乡村权力结构的变革[4]导言15。

五、结语

北洋时期,湖北地方场域下的官绅互动决定性地影响了湖北乡村的底层治理网络,地方士绅也在农业改良中起到了重要作用。但是底层治理中的地区化差异是明显的,断不可一概而论。湖北是士绅活动活跃的地区之一,所以存在官绅之间权力博弈的均衡点,而对于并不“强大的村落”,则更容易受外部影响,融入时代变迁的历史进程中,例如彭著中黄运北部松散的社区极易被外来者渗透[4]导言15。

这并不是说“强大的村落”会完全抵触改良甚至影响乡村经济发展。相反,凭借其旧有的底层治理网络,“强大的村落”在乡村发展中起到了积极的保护作用。具体表现在乡规民约对生态资源的维护。以民国时期湖北的森林保护为例,由于各地森林遭受严重的破坏,局部地区出现缺材短薪的局面。在此背景下,当地居民为了保护森林,集约公议,刊碑示禁,往往与当时的林业法规并行不悖。例如,1914年,通山县三界乡三堡村,盗伐林木现象严重,立《枫栎永禁》以垂后世。又如,1918年,南漳县七里山林场谢家垭子,因为当时盗伐林木,公议立《禁山碑》一幢[47]192。此类案例还有很多,不一一赘述。

此外,士绅并非传统底层治理中的唯一关键枢纽,农业改良中也不乏以宗族形式主持建设的地方改良机关。例如,1926年,麻城县三罗堡区同族的村民黄仲模、黄永松、黄寿清、黄炳卿、黄丽庵、黄道钺、黄大斌等人,协议组织黄姓林业公会,租就本族百川公祖产马鞍山荒山……请黄大洪就近照护外,又于同年4月,在实业局局长金殿元任内呈请转详备案,并呈准前知县吴壮准予张示保护[24]106。又如,各族《族谱》,对保护森林莫不订有“戒律”,世代赓续,信守不渝。1916年,何立阳偷本族公山(龟山)的槠树,转卖被发觉后到祖堂罚跪,承认错误,追回原物。1928年,何立喜偷砍龟山的树,被族长知道,押送保卫团关押3天,并罚修祖坟[47]193。

进入20世纪后的中国,社会底层动荡不安,从顶层力量推动,到地方实践,再到底层民众,官、绅、民之间基于乡村权、利争夺的合作与冲突,新旧底层治理网络的融合与碰撞,影响着整个社会或王朝的前进方向。北洋政府的统治最终破灭了,但是官与绅、中央与地方、国家与民众,各方力量博弈制衡,在之后的国民政府时期依然发挥着作用,并深刻影响着近现代中国的历史进程。正确利用并处理农业现代化中各方利益和力量,讲求公平、公正、合理,以此为基础推动改革,获得利益平衡,才能冲破新旧权力网络的禁锢,带来实质性的农业发展进步。