象征的范式:汉代画像艺术的图式结构及心理学表现探析

2019-11-02王丽娜

王丽娜

(澳门科技大学 人文艺术学院,澳门 999078)

两千多年前的汉代画像艺术,是我国古代艺术家留下的艺术珍品,至今仍以其独有的特色焕发着不灭的光辉,显示着不朽的艺术魅力。汉代人以独有的思想观念与艺术创造力,建造了大量墓室以及地上祭祀性建筑,留下了非常丰富的艺术成果,在大量的建筑遗存中,汉画图像也是墓葬系统各个空间的主要装饰方式。可以说,汉画图像在中国上古时期的末期形成了一部丰富的图像艺术史,图像之于建筑、之于雕塑塑造、之于绘画与工艺美术、之于科技,都可以形成单独的图像史。大量的汉代画像遗存,充分呈现出两汉时期人们能够以足够的知识积累和生活经验来阐释关于“生与死”的话题,以多样化的创作手法表现人们对于宇宙、社会、人类一体化的认知以及对生命的永恒这一古老而普遍想法的延续性探索。正如葛兆光先生所言:“在以图形为主的考古数据中我们也能体会到秦汉人的知识背景和思想水平,秦汉时代的人们基于经验,以为象征和象征所模拟的事物或现象之间有某种神秘的关系,于是那些画像图像类的东西可能并不只是一种单纯的艺术品,而有某种神秘的实用意味。”①图像是人们借以表达宇宙、社会、人的各种思想认知或心理寄托的最佳方式,庞杂而繁复的汉代画像的不断演进与系统化,恰是两汉时期总体思想得以呈现的终极依据,是汉代人们心理反映的真实写照。

一

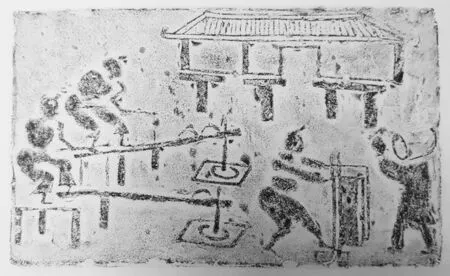

汉画图像系统庞大,内容丰富,但多以装饰墓葬、祠堂建筑或墓室空间的装饰形式存在。在汉人看来,“墓者,鬼神所在,祭祀之处”②。敬畏鬼神、祖先的祭祀性活动和“事死如事生”厚葬之风虽已无商周时期的盛大气势,但也仍然是汉人在生活中相当重视的事情。依据今人的研究,汉代画像艺术呈现的多样化形式,主要是以画像石、画像砖、帛画、漆画、墓室壁画等的创作形式来描绘出一幅幅生动的故事景象,刻画出一个个生动的视觉形象。所创作的画像多绘制在缣帛上、粉壁上、各种工艺品上、石材建筑物上以及印刻在墓砖上,因其特殊的石、砖质地,其中以石刻的画像砖、画像石等形式最能耐久。现存石刻画主要集中分布在山东、河南、陕西、四川、江苏等地,以河南南阳、山东、四川出土较多。从表达内容来看,汉画是汉代封建社会的一面镜子,它所表现的事物包括统治者与被统治者、剥削者与被剥削者、不劳动者与劳动者,表现社会中对立的两个阶级和各自的形态。例如封建贵族们的巡游、田猎、献俘、通谒、宴飨、弹琴、弈棋、投壶等活动;劳动人民的治馔、宰牲、戈鸟、斗兽、农作、纺织、牵犬、荷毕、负物、曳鼎、撑船、驾车、舞乐、百戏等活动;以及车马、宫室、楼观、帏幙、亭台、栏楯、瓶罍、勺盂、井杵、厨衣服、甲胄、兵器等等生活用具、劳动工具与战斗武器;此外还有珍禽、奇树、嘉禾、殊方异物等等,大多是当时实际社会生活的反映。西汉早期画像砖中已有了人物、射猎、虎、豹、鹿、鹰、鹤等图像;至西汉中期,人物、鸟兽、扶桑树、庭院、楼阁等图像开始出现。发展到西汉后期至东汉前期,大量表现现实生活的题材开始出现,画像内容包涵了天文星象、神话传说、舞乐百戏、象征符号等图像,其门阙、庭院、家禽、植物等生机盎然,人物形象极为丰富,表情与姿态极为生动。例如,东汉时期四川地区的汉代画像砖题材中,一个砖面往往能够表现出完整的内容,西王母、宴饮、百戏、乐舞、观赏、戈射、盐井、播种、收获、采莲、舂米(图1)、渔猎、庖厨、酿酒等等。

二

图1 四川彭州太平出土汉画像砖舂米图像(拓本)

图2 山东临沂南汉画像石墓前室八角柱斗栱画像(拓本)

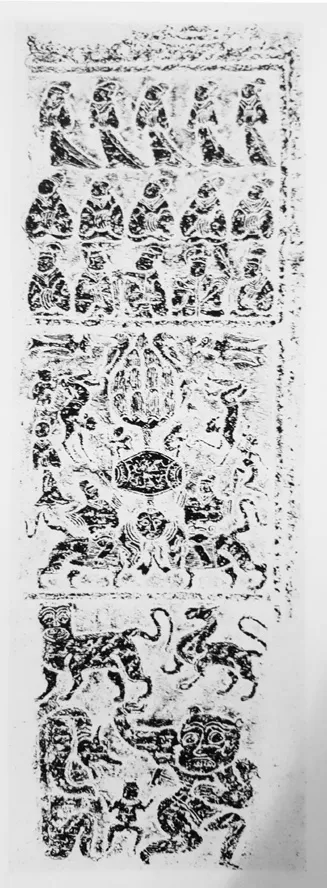

图3 城南张人物、乐舞、神怪画像(东汉)山东济宁

由前所述,汉代画像石、画像砖的内容、题材是由单一逐步丰富起来,而石刻画像的画面图式结构也是由简单向复杂逐渐过渡。归结而言,我们所见汉画像石、画像砖的图式结构主要有规则形、不规则形、组合形几种图式结构。

(一)规则图式结构

画像表面的图式结构,以有序的矩形结构为多,虽其图像外部轮廓及刻画内容各有差异,但总体上构成了较为规则的一类图式画面。在此类型画面结构中,横宽矩形图式、竖高矩形图式、正方形图式、半圆形图式、三角形图式、梯形图式以及方圆结合形图式都较为多见。以横宽图式画面为例,一般在门楣的安放、壁面的砌合、顶面的铺设中均采用横置的装饰手法,因此也会形成尺幅不等、式样丰富的横宽画面形式。以南阳麒麟岗汉画像石墓门楣为例,11个门楣的幅度各不相同,组成了11个尺寸不同的画面,其中三个主室门楣的舞乐百戏画面纵宽尺度为0.34米、2.66米,前室西壁南端门楣白虎画面纵宽尺寸为0.35米、0.97米,它们分别为该墓门楣画面中最大与最小的尺幅。竖形图式,多出现在画像石画像砖的建筑的门柱、门扉、壁画、顶面等不同的位置上,并常与横宽画面结合使用,使画面形成对比。

(二)不规则图式结构

一些不规则的图式结构,常常出现在墓室建筑构件中的特殊位置,如地上石祠、地下墓室中的柱、栌、斗等处,石阙的斗拱、额、枋、檐等处,其外部形状是不规范的。但在这些不规范的平面上进行雕刻装饰,形成了不同的画面样式后,感觉恰到好处。山东临沂南汉画像石墓前室八角柱的柱、栌与斗拱四周均装饰了画像,形成了复杂的画面形式(图2)。以八角柱上东面栌斗画像石为例观察其画面变化情况,栌的上方横宽长方形,栌的下方为不规则的形状;斗拱的拱身为不规则形状;斗拱的拱眼上方是横宽长方形,下方为不规则形状;斗拱中间向上的连接柱状为竖高长方形,整个斗拱画像由若干个规则与不规则的画面组成。为了达到整体形式的统一,栌的下方、斗拱的拱身、拱眼的下方、斗拱连接柱状的上方用阴刻,而在栌的下方、拱眼的上方、斗拱连接柱状的下方用阳刻,使不规则形式具有统一的整体的视觉效果。

(三)组合图式结构

根据墓葬装饰观念的表现需要,石刻画像的图式,除了规则形与不规则形两种方式以外,我们常常还能看到以组合的方式进行创作的图式。画面多以若干幅小的画面组合成一幅大的画面。在表现过程中,有些画面是多个小画面纵接的,有些画面是多个小画面横接的,也有些画面是多个小画面纵横连接排列的。但画面组合的多少没有具体的规定,因是按照所要叙述的主题具体而定,这种图式结构的出现有时是在一块画像石、画像砖上表现,有时则在多块画像石、画像砖上表现,因此产生了极为丰富的画面形式。

纵向拼接图式,画面呈竖状条辐式。出土于山东济宁城南张村的乐舞、神怪画像图,通高157厘米,横宽50厘米,画面自上而下由三个不同画面组合而成,第一层是三排人物,上层为长裙拖地拱手而立的五个女子,中层为五人坐,下层为五人相对跽坐和奏乐者。中间一幅画面,以鼓面为中心,上有羽葆,下有一头双身的兽座,二人骑兽上相对击鼓,建鼓两旁有伎人倒立、舞蹈。第三层画面中,上有二兽,下有一蹲熊,张口欲啮,一小儿作惊吓状,一怪物瞪眼张口,手执一斧(图3)。每个小画面靠具体形象组合,小画面之间没有明显的界限,是依小画面形象的动势而联系,这也反映出了汉代人所关心的主题。

横接图式,画面呈横宽幅状。浙江海宁画像石墓前室南壁第一层的马厩画像,画面纵长0.26米,横长3.1米,由三块画像石组成,画面中出现人物、车舆、马匹共11个小画面,以画像的不同外在样式组合成马厩画面。也有纵横相连的图式结构,其画面的组合形式没有一定的规律,由纵横连续的小画面组成。浙江海宁汉画像石墓西壁南侧下面画像,画面由2块画像石的4个小画面组成,周边有框饰,小画面的画面内容为人物表演与宴饮。4个小画面周边的框饰及表现的内容将其视觉印象固定在一个完整的画面中。

三

进而言之,无论是规则形图式,或是不规则形图式与组合形图式结构,汉画像砖画像石的创作,都比较注重在画面空间上的把握,在表现外在物象的空间立体形状时,采用统一的构成方法。例如,表现三角形、方形、长方形物象时,把握组成的边界直线;表现圆形、半圆形物象时,把握组成的边界弧线。同时利用边界线对纵深物象进行平面表现。人的视觉在观看事物时,开始不曾涉及空间纵深侧面,一般来说都首先观察到了物象的边界线,边界线的形状与边界线围合产生的画面极为重要,它呈现平面的装饰形式,边界线的存在,也能够使人在视觉心理上产生一个较为分明的边界线。另外,画面中物象的布局结构,能够让观赏者产生相应的心理反应。换句话说,在叙述各种生活图景或者神话故事的创作中,出现的人物、动物、植物以及几何形象或由简单规则的图式组成,也或由较为复杂的图式组成,但其中都有许多规律可循,即是会通过一定的比例关系或均衡对称等雕刻手法来达到图案在视觉上的统一,出现了如平衡范式的图式结构和自由范式的图式结构。例如,出土于四川省郫县新胜乡的龙虎戏璧、牛郎织女画像。画像为石棺之棺盖,呈弧形。“龙在左面,双角四足,肩部有翼,后有长尾。虎在右面,有翼长毛,张口灵齿,怒目以视,两前爪稳稳地抓住系璧的绶带。龙虎之间一力士用力撑持住一个硕大的玉璧。在龙虎戏璧图上面并与之相反方向刻有牛郎织女图。牛郎戴山形冠,左手弯肘呼喊,右手曳牛。与牛郎相呼应的是织女,织女位置偏高,头梳双髻,右手执烧线板,左衣袖凌风飘拂向牛郎奔来”③(图4)。此图像左右两边刻画两种不同的动物形象,中间以玉璧作为纽带,将画面的视觉中心一分为二,因此画面产生了灵动形象而不失稳定的感觉,又将两种意境截然不同的画面以上下组合的形式协调地组合在一起,使此幅图像的内容更加丰富。

出土于河南南阳新野的画像砖套璧画像,呈现出较为复杂的形象变化。画面上部两横线中间的两直线应为坠带,形成了图案的横竖图案骨架,坠带两边从上至下分别为布结、套壁、坠带下部下垂部分,布结与套壁严格对称,坠带下垂部分作均衡处理(图5)。一般来说,对称与均衡可以产生一种较为轻松的心理反应,它给一个形象注入平衡、匀称的特征,从而使观看者大脑两半的神经作用处于平衡状态,满足了眼睛与心理活动的平衡需要。在具体的处理中,如果过分强调对称,套壁必然僵硬缺乏灵动之感,因此套壁上方的布结、中间的套壁不是严格意义上的左右对称,下方的坠带自由盘落,在变化中求得图案的稳定感。这一点恰似贡布里希在《秩序感》一文中对平衡与不稳定感进行研究时所说的:“边缘视觉在双边冗余度的整体印象的形成中所起的作用也有助于解释为什么人们不太注意对称形式中的微小偏差,除非他是有意识地在寻找偏差……正因为我们能容忍对称形式中微小的偏差,罗斯金反对完美的呼吁才会使我们产生同感,完美显得‘死板’因为它有过量的冗余度。”④带有运动状态的表现手法,是汉代画像石、画像砖图式结构在追求稳定感的基础上赋予其刻画对象韵律与节奏的一种巧妙手法。

山东微山出土的西王母汉画像石(图6),西王母居中端坐,由肩生的羽毛与两只青鸟组成画面四方的放射线,现示西王母形态的扩张神力。这些放射线由不同的形体组成,上面的两个放射线由云状的羽翼形成,下面的两个放射线由两只青鸟的长尾与两侍者的人首蛇面盘旋而成,西王母身体在上又释放出极大的力量。因此,在画面中仙台的运动形式,会给人在视觉心理感受上带来完全不同的庄严而不失灵动的感觉。黄雅峰在研究这一命题时认为“汉代人认为万事万物均处于运动之中,宇宙本身就是运动中的阴阳二气之和。汉画像所表现的水乳交融的虚灵空间,表现的是生命的流程。”⑤类似这种表现西王母的平衡图式结构是在东汉初期逐步形成。这种图式中,西王母常以正面图像刻制在画面的中部,形成画面的平衡中心,左右两旁安排西王母仙界的其他形象,使画面平衡。武梁祠西王母仙界平衡图式规范,在西山墙的三角形画面中,西王母正中端坐,以身体的中线划分,两边的衣饰对称,形成画面的中轴图像。西王母座位左右图形均齐处理,建立起中轴图形的稳定感。正如罗利所说:“在唐代以前的绘画中,由于艺术家关心的是事物本质,其结果是表意的图像而非叙述性的形似。这种视觉表现的心理学基础乃是人们试图把理念形象化时都会体验到的。”⑥艺术家通过对图像的图式安排,将事物的本质以叙事性的方式加以创作,这也是从心理上对亡者的纪念。

我们在汉画像砖画像石的视觉表现中,1:1.618比例的横长画面被称为黄金比矩形,以此画面表现宽阔的空间。也有心理学家在比较众多美术作品后,认为画面要取得视觉中心的左右和谐,垂直二分的黄金分割,可能是中点与2/3点之间的唯一合适区域。居于左中或右中部的图像,更容易产生形式美感。因此,在画面左半部与右半部是安排主要图像的合适区域。鲁道夫·阿恩海姆认为在画面中“出现在右侧的那些物体总是显得鲜明而又突出”⑦。在视觉感知中,画面右半部的印象产生得比较迅速,图像感觉比较强烈。然而由于在位置上的对称关系,画面左半部分的视觉中心也同样承担更多的重力。因此,西王母的主要图像一般选择了画面的左中部与右中部这个最佳位置。自由图式形成于西汉晚期至东汉初期,常把主体对象显示在具有微妙感情变化的活动中,多表现主体与其他图像有密切的呼应关系,形成叙事性的情节。

图4 龙虎戏璧、牛郎织女画像(东汉)纵长69cm,横长227cm,1974年四川郫县新胜乡出土,四川省博物馆藏

图5 河南那样新野张楼汉画像砖墓套壁画像(拓本)

图6 山东微山两城西王母画像(拓本)

由此可知,画像石、画像砖在整个墓葬的空间结构中,不仅仅是以刻画独立的物象来作为装饰,还在画面中的人物、动物、植物乃至几何纹样之间,通过规则与不规则形图式、组合形图式,或以平衡或以自由的图式将其排列组合在一起,再通过不同的雕刻手法加以修饰。而在砖与砖之间,石与石之间,或者砖石之间,不同的小幅画面在整体的空间中也潜移默化地形成了同构关系,并与墓室中的棺椁结构、墓葬整体结构形成了空间上的统一和谐,它们以一个整体结构的形式,为墓主人打造属于他们的统一而又不失灵动气息的地下世界,以期亡者在地下能享受到与生前同等的待遇,更是祈祷亡灵有一个好的归宿。可以说,汉代画像不同的图式结构运用在图像创作上,无论是在视觉审美心理的作用下,还是在汉代人的整体知识背景与空间结构的观念驱使下,这种以象征的表现手法来传达人们的思想情感的方式使汉代画像形成了其独有的艺术魅力与精神境界,丰富多样的图式结构以象征的范式,通过视觉心理的感受与暗示作为传递信息的纽带,将汉代人对待生死的观念以及对于宇宙空间、社会空间与人合而为一的世界观集中显现在“地下”的世界中,形成了中国上古时期末期以图叙事的历史高峰。

注释:

①葛兆光著.中国思想史(第一卷)[M].上海:复旦大学出版社,1998:221.

② 王充,著.黄晖,校释.论衡校释[M].北京:中华书局,2006.

③中国美术全集[M].北京:人民美术出版社,2015.

④ 贡布里希.秩序感——装饰艺术的心理学研究[M].杨思梁,徐一维,范景中,译.南宁:广西美术出版社,2015:145-146.

⑤ 黄雅峰.汉画图像与艺术史学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:86.

⑥ G.Rowley(罗利).Principles of chinese painting,rev.ed.Princeton[M].N.J.:Princeton University Press,1974:27.

⑦ 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社,1998.