富油凹陷油气分布不均一性及主控因素

2019-11-02蒋有录苏圣民信凤龙谈玉明刘景东

蒋有录, 苏圣民, 信凤龙, 谈玉明, 刘景东

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院;山东青岛 266580; 2.中国石化中原油田分公司,河南濮阳 457001)

同一盆地或同一含油气凹陷内部,油气的分布在平面上和纵向上都具有一定的不均一性[1-2]。这种不均一性具有层次性,不同尺度含油气地质单元的油气分布不均一性特征及主控因素不同[1-4]。含油气凹陷尺度的油气分布不均一性主要受生烃中心、输导体系、封盖层、成藏期构造背景等多因素控制,油气田一般分布在有效生烃区之内或其邻近地区,输导体系和成藏期构造背景往往控制油气运移聚集[1,3,5]。东濮凹陷和东营凹陷是渤海湾盆地典型的富油凹陷,不同地区和不同层段的油气分布不均一性显著,与渤海湾盆地其他凹陷明显不同的是,两个凹陷南北两区的油气富集程度差异较大,且纵向上油气富集层系也存在一定差异,东濮凹陷纵向上油气富集层系高度集中,而东营凹陷纵向上油气多层系富集。前人对东濮凹陷和东营凹陷油气成藏条件与分布规律进行了大量研究[6-7],但对两个凹陷南北两区的油气分布和纵向富集层系的悬殊差异以及造成这种差异的主控因素的研究尚不够深入。笔者以大量统计资料为基础,综合分析东濮、东营凹陷不同地区和不同层系油气富集不均一性及其主控因素,以期为该区及类似凹陷的油气勘探提供理论依据。

1 地质背景

东濮凹陷位于渤海湾盆地西南部临清坳陷,呈NNE走向,北窄南宽,面积约5 300 km2,是一个早期呈东断西超、晚期双断式的箕状凹陷[8]。东濮凹陷在北北东断裂的控制下,具有“南北分区、东西分带”的构造特征。白庙-桥口-高平集为界以北为北部地区,由东至西可划分为兰聊断裂陡坡带、前梨园洼陷带、中央隆起带、海通集洼陷带和西部胡庆斜坡带。白庙-桥口-高平集为界以南为南部地区(包括白庙地区),主要发育东部的葛岗集洼陷和西部的孟岗集洼陷,由于黄河、马厂和三春集断层对构造发育的控制作用,又可划分出桥口-徐集构造带、唐庄-马厂构造带和三春集-爪营构造带(图1)。

东营凹陷位于渤海湾盆地东南部济阳坳陷,为近似等轴的“开阔型”凹陷,面积约5 700 km2,为“北断南超、北陡南缓”的箕状断陷盆地,可划分为北部陡坡带、洼陷带、中央隆起带和南部缓坡带等构造单元[9]。东营凹陷北部地区主要包括中央隆起带及其以北的地区,由东向西可划分为民丰洼陷、中央隆起带、利津洼陷和北部陡坡带。南部地区为中央隆起带南部地区,主要包括牛庄洼陷、博兴洼陷和南部缓坡带。

两个凹陷古近系-新近系自下而上发育孔店组(Ek)、沙河街组四段(Es4)、三段(Es3)、二段(Es2)、一段(Es1)、东营组(Ed)、馆陶组(Ng)和明化镇组(Nm),其中沙三段、沙四段为主力烃源层系,最厚可达3 000 m。与东营凹陷等其他渤海湾盆地富油凹陷不同的是,东濮凹陷古近系沙河街组发育湖泊相含盐碎屑岩沉积体系,在北部地区形成多套盐膏岩,盖层条件优越,发育多套生储盖组合[10]。

2 油气分布不均一性

东濮、东营凹陷不同地区和不同层系的油气分布不均一性明显。平面上,两个凹陷南北两区的油气探明储量相差较大(图2),东濮凹陷石油储量94%和天然气储量93%富集于凹陷北部地区[11],北部和南部的石油、天然气储量丰度分别相差20倍和17倍,东营凹陷北部地区油气探明储量占总探明储量65%以上,呈现出明显的“北富南贫”分布格局[9]。同时,东濮凹陷北部不同构造带的油气分布不均一性明显,已探明油气主要分布于中央隆起带和西部斜坡带,且中央隆起带的油气富集程度远高于西部斜坡带,其中石油主要分布于文留、濮卫以及胡状集地区,占石油探明总量的89%,天然气主要分布于文留、濮城以及白庙地区,占凹陷内天然气探明总量的82%。东营凹陷油气主要富集于凹陷北部的中央隆起带和北部陡坡带,分别占石油探明总量的20%和39%[9]。

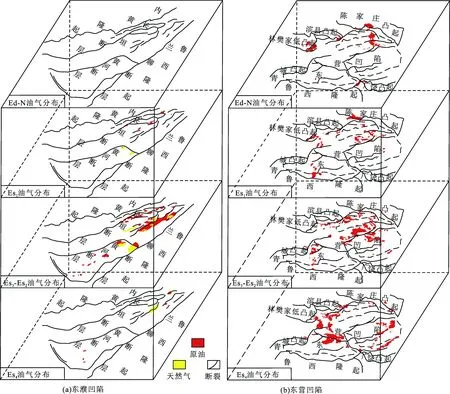

纵向上,与东营凹陷等渤海湾盆地其他典型富油凹陷相比,东濮凹陷含油气层段高度集中,油气主要富集于沙河街组各段,尤其集中于沙二段和沙三段,占探明储量85%以上,东营组及新近系未发现规模储量,而东营凹陷沙河街组各段、东营组及新近系均发现了规模储量,其中东营组和新近系探明储量占13%以上[9],与东濮凹陷油气纵向分布层段高度集中的特征具有显著差异(图2和图3)。

图2 东濮凹陷北部地区与南部地区不同层段探明油气储量Fig.2 Proven hydrocarbon reserves in the north and south of Dongpu depression

东濮凹陷沙河街组各层段油气富集程度及平面分布差异显著。在已探明石油和天然气储量中,沙四段分别占2.8%和17.9%,石油主要分布于卫城、马厂以及三春集地区,天然气主要分布于文留及卫城地区;沙三段分别占56.3%和51.9%,石油主要分布于中央隆起带的文留、濮城、卫城、胡状集及马厂地区,天然气主要分布于文留、濮城、卫城、刘庄、桥口及白庙地区;沙二段分别占36.8%和29.1%,油气主要分布于文留和濮城地区;沙一段分别占3.9%和1.1%,油气主要分布于濮城地区。可见,90%以上的石油和80%以上的天然气富集于沙三、沙二段,沙一段不超过4%,油气富集层段高度集中(图2和图3)。

图3 东濮凹陷与东营凹陷主要层系油气分布对比Fig.3 Distribution of oil and gas in main petroliferous layers of Dongpu depression and Dongying depression

3 油气分布不均一性的主控因素

3.1 生烃条件差异控制“北富南贫”油气分布格局

东濮凹陷古近系主要发育前梨园、海通集、葛岗集、孟岗集4个生烃洼陷,以沙三中、下亚段暗色泥岩为主力烃源岩系[12],东营凹陷主要发育利津、牛庄、博兴和民丰4个生烃洼陷,沙四上和沙三下亚段为主力烃源岩系[13]。

从东濮凹陷南北两个地区的烃源岩有机质丰度和干酪根类型(图4)来看,北部地区的前梨园洼陷和海通集洼陷烃源岩有机碳含量(TOC)平均值分别为1.45%和0.9%,氯仿沥青“A”含量平均值分别为0.164%和0.181%,生烃潜量平均值分别为3.7和6.44 mg/g,干酪根类型均以Ⅱ2和Ⅱ1型为主,为好—优质烃源岩。南部地区的孟岗集洼陷和葛岗集洼陷烃源岩有机碳含量平均值分别为0.26%、0.28%,氯仿沥青“A”含量平均值分别为0.025%、0.029%,生烃潜量平均值分别为0.32、0.35 mg/g,有机质类型均以Ⅱ2型和Ⅲ型为主,为差—中等烃源岩。东营凹陷南北烃源岩具有相似的差异性,以利津和博兴洼陷为例,凹陷北部地区的利津洼陷烃源岩TOC平均值为3.72%,干酪根类型均以Ⅰ型为主,为优质烃源岩,南部的博兴洼陷烃源岩TOC平均值为2.37%,干酪根类型以Ⅰ型和Ⅱ型为主,为好—优质烃源岩。烃源岩的有机质丰度和类型决定了生烃潜力,东濮、东营凹陷的北部地区烃源岩质量优于南部地区,具有更高的生烃潜力,为生成大量油气提供了物质基础。

图4 东濮凹陷不同洼陷烃源岩特征对比Fig.4 Characteristics of source rocks of different sub-sags in Dongpu depression

根据实测烃源岩镜质体反射率及热演化史模拟结果(图4),东濮凹陷主生烃期为古近纪东营组沉积后期至抬升初期[14],北部地区前梨园洼陷和海通集洼陷烃源岩热演化程度高[13,15],沙三段全部进入生油阶段,其中沙三上亚段进入大量生烃阶段,沙三中下亚段处于高成熟—过成熟阶段。南部地区的葛岗集洼陷沙三中亚段进入生油高峰,镜质体反射率Ro值在1.3%以内。东营凹陷北部利津洼陷沙四段和沙三段烃源岩现今全部进入生油阶段,Ro为0.7%~1.6%,处于成熟—高成熟阶段,而凹陷南部博兴洼陷沙四段和沙三段烃源岩Ro为0.5%~1.1%,主体处于生油阶段[16]。两个凹陷北部地区各洼陷热演化程度比南部的高,加上南北两区主力洼陷烃源岩厚度及质量的差异,造成南北地区生烃强度差异悬殊(图5)。

东濮凹陷北部地区有效烃源岩分布范围大,在海通集洼陷,沙三—沙四上总生油强度和生气强度分别超过150×106t/km2、60×108m3/km2,前梨园洼陷超过360×106t/km2、110×108m3/km2;而南部洼陷有效烃源岩分布范围局限,葛岗集洼陷沙三—沙四上总生油强度和生气强度最高只有6×106t/km2、15×108m3/km2,孟岗集洼陷沙三—沙四上总生油强度和生气强度最高只有4×106t/km2、10×108m3/km2(图5)。南北两个地区的生油强度相差近40倍,生气强度相差近10倍。东营凹陷北部利津洼陷仅沙三段源岩的生烃面积即可达1 190 km2,生烃强度最高可达18.4×106t/km2,而凹陷南部博兴洼陷沙三段生烃面积仅为788 km2,最大生烃强度7.0×106t/km2[13,17]。可见,东濮、东营凹陷北部地区烃源岩生烃条件远好于南部地区,生烃条件的差异从根本上控制了两个凹陷油气“北富南贫”分布格局。

图5 东濮凹陷烃源岩生烃强度与油气叠合图Fig.5 Hydrocarbon generation intensity and hydrocarbon distribution of source rocks in Dongpu depression

3.2 源岩与盖层及断层配置关系控制油气纵向富集层位

东濮凹陷古近系沙河街组为湖泊相含盐碎屑岩沉积体系,北部地区发育了5套盐膏层,包括沙一段的Es1盐、沙三上亚段的沙三1盐、沙三中亚段的沙三2盐和沙三3盐,沙三下亚段的沙三4盐,盐岩分布广泛,连续性好,以文留、濮城、卫城地区为厚度中心,累积厚度可达950 m[11,18]。根据盐膏岩的分布面积及对下伏储层中油气汇聚的封盖作用,将东濮凹陷盐膏岩盖层划分为3个等级。纵向上,Es1盐划分为一级盖层,沙三1~4盐划分为二级盖层,一级、二级盐岩盖层下局部分布的盐岩划分为三级盖层(图6)。

Es1盐平面展布面积最大,达773 km2,几乎覆盖了整个东濮凹陷北部地区。主干断层停止活动时间早,在东营组沉积末期即停止活动[8],断盖配置好(图6)。一级塑性盐膏岩盖层不易被断层断开,具有良好的断盖配置关系,其封盖能力强、连续性好,控制了Es1以下层系中的油气聚集成藏。Es1盐对Es2油气的聚集形成了直接的封盖,使Es2的油气汇聚在濮城、文留地区,作为间接盖层对Es3—Es4等层系中油气聚集起到了封盖作用,使东濮凹陷油气集中分布于沙河街组,尤其是沙三、沙二段。

二级盖层平面展布面积中等,但同样可以作为区域性盖层,其中沙三4盐岩盖层在户部寨-文留之间对Es4和Es3下部的油气聚集成藏分别起到了间接和直接的封盖作用,同样受其封盖作用,在文留地区形成典型的“文留沙三4盐下气藏—文23气田”。沙三3盐主要分布在马寨、卫城、濮城地区,对沙三3盐和沙三4盐之间地层中的油气聚集起到了直接的封盖作用,从而在沙三下亚段聚集了丰富的油气,特别是在濮城地区形成了大面积油气聚集。沙三2盐从北部卫城地区开始向南到达八公桥地区,该盐岩盖层对沙三中亚段的油气富集起到了决定性作用,在其封盖作用下,中央隆起带东侧的濮城—徐镇一线形成了大面积的油气富集。三级盐岩盖层展布面积较小,一般作为局部盖层,对单个油气藏起封盖作用(图6)。

盐膏岩具有极高的排驱压力[19]、大面积连续分布和极强的封盖能力,有效地限制流体的垂向运移,对各层油气起到了良好的封盖作用,决定了东濮凹陷油气以侧向运移为主,纵向富集层系集中。Es1盐、沙三段多套盐膏岩与断层配合形成了良好的封盖条件,使得沙三段、沙四上烃源岩生成的油气主要在本层系和上部沙二段富集,基本未进入沙一段以上层系形成规模储量,这与渤海湾其他富油凹陷油气纵向多层系富集特征具有显著差异。

东营凹陷盐膏岩主要发育在孔一段和沙四段,共发育孔店组上段、沙四段下部一、二段和沙四段上部4套盐膏层[20],仅对孔店组和沙四段油气具有较好的封盖作用。整体上,东营凹陷主要活动断层发育时间长,活动强度大,断层在东营组—明化镇组沉积期持续活动,活动速率在5~15 m/Ma之间,有利于油气浅部运移[21],使油气纵向上多层系富集。

图6 东濮凹陷沙河街组不同级别盐岩盖层与油气分布模式Fig.6 Model of different levels of salt rock layer with hydrocarbon distribution in Dongpu depression

3.3 构造背景和输导体系控制不同构造带油气富集差异

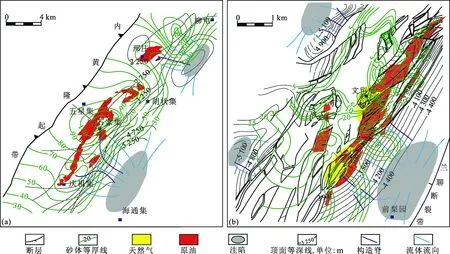

东濮凹陷主要成藏期为古近纪东营组沉积后期至抬升初期[13],此时已形成“两洼夹一隆、东陡西斜”的构造格局[8]。受成藏期古构造背景控制,油气自洼陷中心向周缘正向构造带运移,由于构造形态的变化,造成油气运移流线在主力输导层构造等高线凸面聚敛,在凹面发散[22]。中央隆起带构造主体两侧斜坡带和西部胡庆斜坡带均位于流线集中的区域(图7),且发育有可能形成优势运移路径的构造脊[23],油气由东侧前梨园洼陷和西侧海通集洼陷生成后,沿构造脊向构造高部位的中央隆起带和西部斜坡带运移和聚集。中央隆起带的文留地区处于东西两个富生烃洼陷之间,成为油气主要汇聚区。文东地区为东侧前梨园洼陷供烃,油气自东向西向中央隆起带运聚。文西地区为西侧海通集洼陷供烃,油气自西向东沿构造脊向中央隆起带运聚成藏。文中地区位于两洼油气运聚的指向区,以前梨园洼陷供烃为主,存在部分海通集洼陷混合供烃区。胡庆斜坡带原油主要由海通集洼陷自东向西单洼供烃,油气富集程度次之。东部兰聊陡坡带构造活动具有长期性和不均衡性,断层倾角大,横向范围窄,以发散流运移为主,储盖条件和圈闭条件差[24-25],不利于油气大规模聚集。

输导体系的有效性决定油气二次运移路径,而优势运移通道决定油气运移主要方向,油气总是沿着输导性能最好的路径优先运聚[26]。东濮凹陷不同构造带油气运移路径受构造背景和输导砂体的双重控制。一方面受古构造控制,发育多个构造脊,另一方面受沉积相控制,不同部位砂体厚度、孔渗性存在差异[27],构造脊与有利砂体的叠合形成优势运移路径,并控制不同构造带的油气富集区(图7)。

在西部斜坡带胡庆地区,沙三段主要发育三角洲前缘水下分流河道砂体,沙三中9—沙三下2砂组、沙三下3~5砂组为主要输导组。以沙三中9—沙三下2砂组为例,可划分出2~3个主要构造脊,砂体厚度大,在石家集地区最大达120 m,平均孔隙度为15%~21%,平均渗透率为(6.8~214)×10-3μm2,多属于中孔中高渗储层,为有利储集砂体,构造脊与有利储集砂体在刑庄构造、石家集构造和庆祖集构造附近的叠合关系好,这些区块成为西部斜坡带沙三中亚段的油气富集区(图7(a))。

在中央隆起带文留地区,沙三段主要发育重力流、滨浅湖及三角洲前缘砂体,沙三中亚段以沙三中10、中7、中5和中2砂组为主。以沙三中5砂组为例,在文东、文西斜坡带发育有3~4个构造脊,其中文东斜坡带砂体厚度最大达25 m,平均孔隙度为11%~24%,平均渗透率为(3.2~353)×10-3μm2,孔渗性较好,构造脊与有利储集砂体的叠合性较好,这些构造脊形成优势运移路径,在构造脊的高部位区聚集了大量油气,而文西斜坡带虽然也发育构造脊,但由于砂体厚度、孔隙度和渗透率较小,储集物性不如文东斜坡带,与构造脊的叠合性差,较难形成优势运移路径,因此油气聚集量少(图7(b))。

东营凹陷主成藏期为馆陶组沉积末期到明化镇组沉积期[28],此时构造格局基本定型,北部陡坡带、中央隆起带和南部缓坡带形成明显的正向构造,其中北部陡坡带为东西向弧形展布,南部为利津和民丰洼陷供烃,中央隆起带为大型背斜构造,由利津、民丰和牛庄洼陷供烃,为油气的主要汇聚区[9]。北部陡坡带基底断层控制砂体展布,组成砂体-断层复合输导体系,中央隆起带输导通道主要为砂体和断层,组成网毯式输导体系,整体上两个构造带输导条件好,油气富集程度高[29]。

图7 东濮凹陷胡庆地区沙三中9—沙三下2砂组、文留地区沙三中5砂组构造脊与砂体叠合及油气分布Fig.7 Structural ridges distribution vs sand body thickness and oil-gas distribution for sand group 9 of Es3z to sand group 2 of Es3x in Huqing area and sand group 5 of Es3z in Wenliu area in Dongpu depression

4 结 论

(1)富油凹陷不同地区及不同层系的油气分布不均一性明显。东濮凹陷具有“北富南贫、纵向富集层系集中”的特征,90%以上的油气富集于凹陷北部的中央隆起带和西部斜坡带,纵向上油气富集于古近系沙河街组,80%以上的油气富集于沙三、沙二段,沙一段以上未发现规模储量。东营凹陷总体上具有“北富南贫、纵向富集层系多”的特征,沙河街组、东营组及新近系均发现了规模储量。两个凹陷油气在平面上和纵向上的分布不均一性特征,在渤海湾盆地富油凹陷中具有代表性。

(2)烃源条件的差异是富油凹陷不同地区的油气富集程度差异的根本原因。东濮、东营凹陷北部地区的生烃条件远好于南部,造成两个凹陷油气分布均具有“北富南贫”的特征。东濮凹陷生烃条件南北差异性更为显著,北部洼陷为富生烃洼陷,生烃条件远优于南部洼陷,而东营凹陷北部的利津洼陷生烃条件远比南部的博兴洼陷好,使得北部油气更为富集。

(3)源岩与盖层及断层的配置关系控制了纵向油气富集层段,东濮凹陷北部地区古近系沙河街组发育多套厚度较大、分布较广泛的盐膏岩盖层,加之主成藏期后断层活动较弱,从而有效地限制了油气大规模垂向运移,尤其沙一段盐岩盖层对下伏层系油气聚集保存起到了重要的封盖作用,致使油气纵向集中富集于沙一段以下的沙二—沙四段,而东营凹陷缺乏沙一段盐膏岩盖层且晚期断层较发育,油气纵向多层系油气富集。

(4)主成藏构造背景和输导体系控制了不同构造带油气富集差异。东濮凹陷北部中央隆起带和西部斜坡带在成藏期为正向构造带,有利于洼陷中生成的油气向其运移聚集,高渗砂体与构造脊的叠合控制了不同构造带油气聚集的规模和平面分布范围。东营凹陷中央隆起带和北部陡坡带是油气最富集区带,与成藏期处于有利的继承型发育的正向构造背景及具有良好的输导体系有密切关系。