清代奉天没沟营“裕盛长”银炉钱票—辽宁印刷时间最早的石印纸币

2019-11-02张或定张哨峰张劲峰湖北武汉

张或定 张哨峰 张劲峰(湖北武汉)

清代和民国时期,东北三省(黑龙江、吉林和辽宁)民间商号发行的钱票无论在数量还是品种上与关内诸多省份相比都是较少的,且大都为木刻版纸币,其中采用近代印刷技术的民间石印钱票,则少之又少。

2013 年12 月,在山东烟台泉友帮助下,笔者集得一张清代光绪二十三年(1897)奉天没沟营(今辽宁营口)“裕盛长”商号钱票。该票系营口一家著名银炉“裕盛长”发行的纸币,清代银炉纸币,极为罕见。

该票不仅是营口清代繁荣银炉业的见证之物,具有丰富的历史文化内涵,而且还是东北地区早期采用近代石印技术印刷纸币中的典型代表,在我国东北地区近代纸币发行史和近代印刷史研究上,具有重要意义,值得分析与介绍。

一 发行地:“东北第一港”营口

钱票发行地—没沟营,即今日辽宁营口。营口,在三国时称辽口,两晋时称历抹口,明朝时称梁房口,清代称没沟营,清同治五年(1866)改称营口。

图1

第二次鸦片战争失败后,咸丰八年(1858),清政府被迫与英法等国签订《天津条约》。其第十一款:“增开汉口、九江、南京、镇江、台南、淡水、潮州、登州、牛庄等府城口,后皆准英商亦可任意与无论何人买卖,船货随时往来。至于听便居住、赁房、买屋、租地起造礼拜堂、医院、坟茔等事,并另有取益防损诸节,悉照已通商五口无异。”

咸丰十一年(1861)四月,英国派驻中国牛庄领事馆的首任领事密迪乐看到牛庄海口水浅,大船难以出进,不能作为口岸开埠通商,产生退意。就在英国人灰心丧气之时,发现了牛庄辖管的没沟营。没沟营水深河阔,海口、码头紧靠城镇,如能在此开埠通商,更胜牛庄。密迪乐找到牛庄的官员,提出改牛庄为没沟营的要求,并将实地调查和更变地点的情况写信向英国政府报告,于是,没沟营代替牛庄开港。

1866 年以后,清政府官文将“没沟营口岸”简称为“营口”。营口城市自此得名。

二 “裕盛长”商号钱票

“裕盛长”商号钱票,竖式,单色石版印刷,机制纸,高272、宽118mm,属大型清代民间钱票(图1)。

正面图案由边框、天格和地格组成,黑色。

边框为一种常见多层抹角长方形牌式结构图案。内外层之间,绘制的是“西游记”人物故事图案。孙悟空、猪八戒、沙僧、唐僧等人物刻画生动逼真。外边框为万字几何图案,内边框所书为宋代大文学家苏轼的《后赤壁赋》,文章末尾,有“丁酉年”诸字(图2)。“丁酉年”,即制版时间或印刷时间,为光绪二十三年(1897)。

图2

天格内文字分为两排:发行地“没沟营”和商号名称“裕盛长”。地格文字分别是面额“凭帖取钱”、编号“字”和发行时间“光绪、年、月、日、票”诸字。面额、编号、发行时间等均未填写,无落地章,说明该票为未发行票。

钱票背面图案和文字均为红色。图案分上下两部分:上部为一幅玉佩纹饰,上有商号名称“裕盛长”三字;下部为一幅长方形边框图案,边框内绘制的是“才子佳人故事图”,人物刻画精细传神。边框中部位置书写的是苏轼的另一篇文章:《赠黎安二生序》及王安石的《读〈孟尝君传〉》。

从形制、图案和印刷等诸多方面特征来看,“裕盛长”商号钱票是一张难得的我国早期民间石印钱票。

该票并未标明其印刷厂家。就目前所见,东北地区光绪二十年代的民间石印钱票实物几乎均为上海印刷厂家印刷,所以早期的“裕盛长”银炉钱票也不会例外。

三 著名的“裕盛长”银炉

银炉业,即加工铸造“元宝银锭”的行业,营口地区通常称其铸造的银锭为“炉银”。

清代,营口的银炉业颇为兴盛和繁荣。史料记载,“裕盛长”商号是清代营口“裕”字联号中的一家知名银炉。

1.营口是东北地区最早出现银炉业的城市

咸丰八年(1858),牛庄开辟为对外通商口岸后不久,咸丰十年(1860),营口第一家银炉—“永成德”开业。咸丰十一年(1861)五月二十四日,营口代替牛庄成为我国重要的对外经贸口岸,也是我国东北地区唯一对外贸易和商品交易的集散地。营口近代商贸繁荣带来了金融业的兴旺发达。营口的银炉业应运而生,并且得到快速发展,很快名扬东北乃至国内外。

当时熔铸的银锭,名曰“营平现宝银”,简称“营宝银”,习惯上又称“营口炉银”。营宝银每锭50 两,成色99.2%,比清朝规定的成色为93.54%的标准银“纹银”纯度高。由于营宝银品位高,每锭折算标准银(纹银)为53.5 两。凡外地运来的银两都必须经营口银炉改铸为营宝银方可流通。

据《南满洲的商业》记载:光绪三十一年(1905)时,清代营口银炉有:会通锦、同茂昌、长记银局、恒有长、恒义利、厚记银局、天合赢、志发合、裕盛增、协兴宏、恒有为、大盛亨、裕盛源、正祥孚、裕盛长、广增仁、东和泰、永惠兴、义盛德、庆丰号、世昌德、永发祥、天合益、鸿盛利、晋太丰、兴顺金等[1]。营口银炉业多达30 余家,“裕盛长”银炉就在其中。

道光二十年(1840),营口商界组织了商事公议会,办公地点暂设火神庙内,“裕盛长”银炉和后面介绍的“东盛和”商号,也在其中。

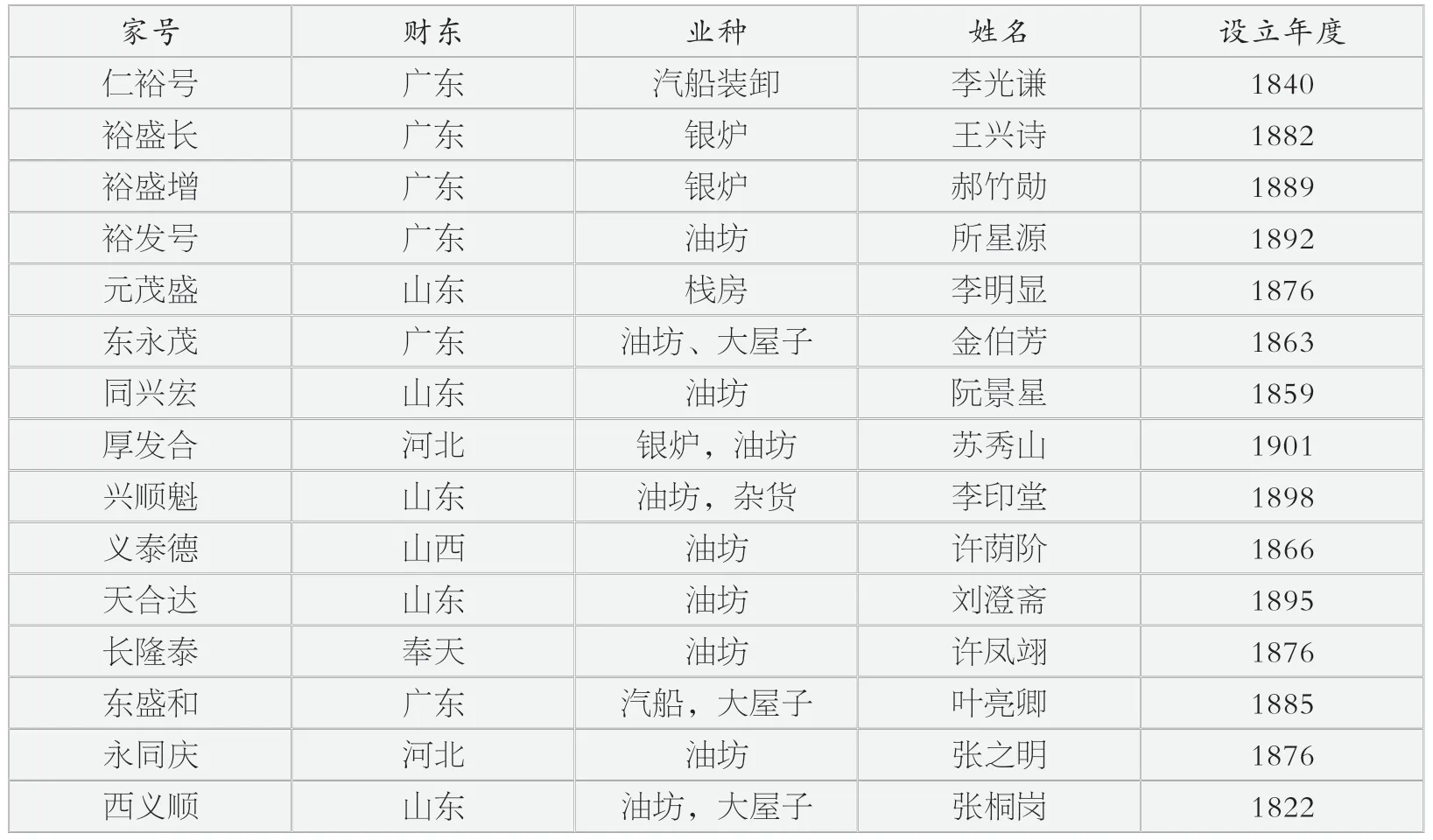

营口第一公议会委员(1905 年)[2]

营口银炉业的兴盛与发展为东北金融业的形成奠定了基础,对东北经济、金融业以及对外贸易等方面均具有重要影响和意义。据不完全统计,清代到民国时期(1860 至1925 年),营口先后设有七十余家银炉,直到上世纪的20 年代还有6 家银炉户在营业。

民国22 年(1933),伪满财政部下令禁止过炉银发行流通,后日本人又出面强制干预取消,炉银业从此在营口消失。

2.“裕盛长”银炉的设立

据《营口炉银史》记载:“光绪八年(1882 年)裕盛长(仁裕号设)开业。”[3]又据广东文献“晚清潮汕巨商陈雨亭”文章介绍:“1878 年,他(陈雨亭,清代广东潮汕第一富户)在营口增设裕盛长行和裕盛增行,皆为银号(银炉),以此作为汇兑和融资机构,并铸银元宝流通市场,发行至俄罗斯、蒙古、高丽和山东、河北等地。”[4]

此两处文字说明,裕盛长银炉由“仁裕”商号或广东商人陈雨亭于光绪四年(1878)设立或光绪八年(1882)设立。裕盛长银炉的设立显然与其东家“仁裕”商号有关。文献记载,道光初年,营口商业陆续开设,重要的有“西义顺(山东黄县)、永远兴(直隶天津)、天增栈(山东黄县)、仁裕(广东)、兴茂福(山东掖县)、通顺泰”等大商号[5]。其中“仁裕,财东:广东,业种:汽船装卸,设立年度:1840”[6]。

由此可知,仁裕商号为广东商家(实际上为广东潮汕巨商陈雨亭设立,见后述)创办于1840 年,其经营范围很广。商号位于西大街路北,西邻协盛丰遗址,后河沿也有门市。仁裕号后来陆续开设多家商号,形成所谓“裕”字联号。史料记载,“裕”字联号为广东商帮,“以仁裕号为总号,系装船营业。余有裕盛长、裕盛源、裕盛增银炉三号。裕盛福油坊、(裕发油坊)、裕盛东装船,裕盛当等四处,统计十号”[7]。

3.“裕盛长”银炉的倒闭

史料记载,裕盛长银炉的停办,与“东”字联号(东盛和等五家联号)倒闭案密切相关。

“东”字联号包括:东盛和(大屋子)、东生怡、昌平德(以上油房)、东和泰、东生长(以上银炉)。其中,东盛和商号为总号,为光绪十一年(1885)广东南海县商人叶亮卿以银一万八千两合股在营口开设。但随着事业发展的顺利,“东”字联号大肆贷款,乱铺摊子,最终导致信用丧失,商业周转失灵,于光绪三十三年(1907)十月初一日宣告倒闭。

对于“裕”字联号而言,尽管资本雄厚,但日俄战争之后营业连年失利。光绪二十六年(1900),营口仁裕商号存值高达八十余万两的货栈突遭大火,各客户寄存待运货物瞬息之间化为灰烬。因未投保火险,全部损失悉由仁裕负责赔偿,致使其资本元气大伤,生意日形萎缩。

此外,在此期间“日海军在渤海中将营口仁裕号从上海雇用英国船运银圆30 万大洋劫往日本东京加以没收,使营口的‘过炉银’在该卯期无法归卯”,“营埠生意冷淡,裕根奇绌,以东盛和倒闭后,众商受其影响者甚多,现闻裕盛源、裕盛长、裕盛增三家银炉及其他产业等,也因亏款太钜而同时倒闭。”[8]

由此可知,“裕盛长”银炉大约在光绪三十四年(1908)倒闭歇业。因而宣统二年(1910)营口银炉业的统计表中,已经没有“裕盛长”银炉的存在。

4.“裕盛长”银锭

图3

营口银锭因两翅高耸俗称大翅银或元宝银,因其铸造时稍向一边倾斜,使两翼大小不同。较大翅一边形成一个平面,上刻铭文,通常包括纪年、地名、银号或银炉名、银匠名等。2013 年5 月,北京某拍卖会上,就有一枚清代营口“□□□年 裕盛长”五十两高翅银锭拍品(图3),重1926.6g,十分难得。

四 “裕盛长”银炉所在地:营口西大街

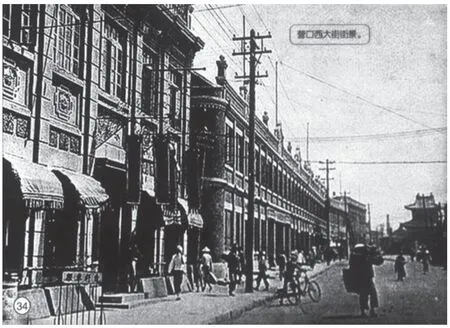

据《营口西大街商业沿革》文章介绍:“裕盛长为‘裕’字联号,地址在西大街后河沿偏东,”[9]营口西大街,位于大辽河入海口,今营口市辽河大街西段,东起平安路、西至得胜路,全长1300 米,也常叫“辽河老街”。历史上,这条街是对外开放的窗口,因而有“东北第一街”的美誉(图4)。

图4

西大街身后的后河沿是码头最密集的地方,营口当地人通常把辽河称作“后河沿”。据《营口市志》载,营口开港后大量外省民众到营口寻求生计,本有商业基础的西大街周边逐渐繁荣起来,西部河港码头和中部领事馆区成为城市的中心。咸丰八年(1858)至民国20 年(1931)期间,到营口的木船多停泊在老爷阁至渡口一带(即西大街),逐渐成为商业繁华地段,“大屋子”(代理店)、大杂货店、大中药材 店、大 银炉多集中于此,最 终 成为关内外物资交流的中心。营口 当时有名的银炉、金店、大屋子、油坊、绸缎庄、鞋店、牛皮行、药材铺、茶叶庄、糕点铺、医院等大多集中在西大街。

营口的炉银业在中国近代社会历史上赫赫有名,如东记银号、公益银号、永惠兴银炉、永茂号银炉、世昌德银炉等几十家银行、银号或银炉都在西大街上,时人称西大街是白银铺地的金融街。西大街上华洋同处,中外并陈,商号林立,贸易聚兴,成为近代东北最繁华的商贸中心和金融中心。商业的繁荣必然促进货币的发行与流通,清代“裕盛长”银炉钱票的出现,不无原因。

在1902 年英国人绘制的营口市区图上标有众多商号、银炉、洋行、银行等商家的具体位置,它们大都在紧靠辽河岸边的大街上。辽河沿岸又分为内贸和外贸两大区域,“仁裕号”、“东盛和”商号及“裕盛长”银炉就在内贸地区,其中“裕盛长”银炉在内贸地区东段,紧靠外贸地区(图5)。

图5

五 “潮汕第一富户”陈雨亭与“裕盛长”银炉

如前所指出的,裕盛长银炉系广东富商陈雨亭所开设。陈雨亭是广东地区最早到东北地区创办商业的商人之一(图6)。

图6

陈雨亭(1842-1905),潮安县凤山乡人,原名陈承甲,又名泽润,“雨亭”是他的别号。雨亭自幼聪颖,心怀鸿志,其所学甚博,经史之外杂览不少,还自学英语。

咸丰十一年(1861),他在友人相助下到南洋一家潮州人开办的商行担任会计。由于他厚道勤勉颇受老板青睐。两年之后,他小有积蓄便回汕头埠与兄陈承名、弟陈雁初在汕头埠开办“盛源米店”。米店由其长兄经营,他自己则远涉奉天营口,应原籍潮阳的郑家之聘到其开设的“仁裕”商行当会计,期间积存甚丰。

同治四年(1865),雨亭拥有该行40%的股权,又因他略懂英文被聘为营口海关道署帮办。于是他抓住商机,将营口的仁裕商号改组为佣行,代客办货,同时将汕头的盛源号扩张为进出口行,并在上海设置分号,致力建立其在中国沿海口岸的南北港商业贸易。

光绪四年(1878),雨亭又在营口创设“裕盛长”和“裕盛增”银炉,铸银元宝流通市场,以此作为汇兑和融资机构。当时“裕”字头元宝发行至俄罗斯、蒙古、高丽和山东、河北等地,被发行区域政府认可,以其成色纯足而称誉。接着他又在上海、烟台等地设立分号,所到之处皆设有会馆联系乡亲。

陈雨亭自23 岁起便先后在蓬洲、凤山、汕头埠、营口置地建屋或购入成屋,终其一生共有房产200 余处,当时被誉为“潮州第一富户”。后来,在火灾、兵祸双重打击下,陈雨亭自知生意振兴乏力,营业日趋中落,讴气而影响病体。他结束营口营业,让子孙继承他的事业。

六 重要价值与意义

采用石印技术印刷纸币是我国纸币印刷技术从手工木刻雕版、牛角版印刷阶段走向近代印刷技术的开端。“裕盛长”银炉钱票具有我国早期民间石印钱票的明显特征,该票在辽宁乃至东北地区石印钱票中同样具有重要意义。

1.辽宁最早的清代民间石印纸币

图7

此前所知,辽宁最早的清代民间石印钱票是光绪二十五年(1899)秋奉天没沟营“东和泰”空白钱票(图7)。钱票长116、宽264mm。“东和泰”商号为一家银炉,是营口一家“东”字联号,由本埠著名商号“东盛和”创立于光绪十四年(1888),经理陆振三。

“东盛和”商号,资金雄厚,先后开设有“东和泰银炉”及“东生怡机器油坊”。光绪三十一年(1905)又开设“东生长银炉”“昌平德油坊”,加上“母号”,合称“东盛和”五联号,总号地址也在西大街后河沿。直到光绪三十三年十月初一日(1907 年11 月6 日),“东盛和”五联号宣告破产倒闭,波及整个营口,造成严重的区域性经济危机。“东盛和”前后共经营二十二年。

在“东和泰”空白钱票正面边框中印刷的文字是唐代大书法家欧阳询的《九成宫醴泉铭》,末尾有一段文字:“己亥秋谈梅庆缋书,上海翰墨林石印”。由此可知,钱票正面印版制作于光绪二十五年(1899)秋,由上海书画家谈梅庆绘制并书写,上海翰墨林石印局石印。

背面边框中的文字是宋代文学家陶渊明的《归去来兮辞》,这段文字末尾亦有,“光绪戊戌年嘉平月上澣(浣)书於沪江……”。嘉平月是农历十二月的一种别称;上澣(浣)指上旬。沪江,泛指上海。因此,钱票背面印版制作于光绪二十四年(1898)十二月上旬。

由此判断,“东和泰”空白钱票的印刷或发行时间为光绪二十五年(1899)秋。

“裕盛长”银炉钱票印刷于光绪二十三年(1897),早于“东和泰”钱票两年多,应为辽宁最早的清代民间石印钱票,也是东北地区目前所知最早的清代民间石印钱票。不仅如此,其发行时间,亦早于奉天官银号(1905 年)发行的官方石印纸币。

2.罕见的清代银炉纸币

民间钱票的发行单位通常以各类商号为主,其中包括钱庄、票号、汇兑庄、当铺、工厂、矿山和公司等。银炉业在清代是铸造银锭货币为主的行业,民间流传的各类银锭大多为他们所铸造。然而,银炉业所发行的纸币民间流传却极其稀少,尤其是清代银炉纸币更是难得一见。因而“裕盛长”银炉钱票以及“东和泰”钱票就显得尤为珍贵。

3.营口清代繁荣银炉业的见证

清代营口的银炉业在东北地区出现最早且十分发达。然而,至今民间流传的营口银锭却少之又少,营口银炉业发行的纸币更是如此。因此,“裕盛长”银炉钱票就成为营口清代繁荣发达银炉业的重要见证之物或象征之物。

注释:

[1][2][5][6][9]李志远:《营口西大街商业沿革》,营口市图书馆:《营口之窗》:《营口史话轶闻》。

[3][7]于胥梦:《营口炉银史》,《营口文史资料》第一辑(营口政协内刊),1983 年2 月。

[4]《晚清潮汕巨商陈雨亭》,揭阳新闻网:《古今名人》栏目。

[8]营口档案馆:《东盛和倒闭案》,P1,P93。