中国古印在日本的传播及影响

2019-11-01屈彤

屈 彤

(武汉大学 文学院,武汉 430072)

印章在中国有着悠久的历史,其形成与我国的政治、经济、文化等均有密切关系,显示了中国艺术特有的魅力。中国古印a中国古代印章一般指先秦至清代的印章。中国印章最早于东汉初年传入日本,在明清时期,日本的印章也与中国一样发展到了篆刻阶段。由于我们主要讨论的是作为凭信的印章而非作为艺术形式的篆刻,故而本文的“中国古印”主要包含东汉至明代的印章。更以其独特的文物价值和艺术价值吸引着人们。从文字的使用,到制度的完善、艺术的发展,中日文化具有一定的继承关系。日本古印b学者一般将日本历史分为四个阶段:从原始社会到平安时代为古代,从镰仓时代到安土桃山、江户时代为中世纪,明治维新后到二战时期为近代,二战后为现代。本文的“日本古印”指奈良到安土桃山时期的日本印章。的出现和发展,在承袭中国古印的基础上又有着民族特色,并对现代中日篆刻艺术的发展起到了一定的作用。对中国古印在日本的传播及影响的考察,既可以发现中华文化的巨大影响力,又可以从中了解日本的民族特色。

一、中国古印东传的背景

任何一种文化的传播都离不开语言文字的传播,印章也不例外。中国古印文字多为汉字,只有宋元时期和清代有一部分印章使用少数民族文字。汉字东传并融入日本文化史是中国古印能为日本所接受、吸纳的重要前提。

同时,文化传播还需要有传播者。在中日文化交流尤其是印章的交流中,遣唐使、留学生和中日禅僧便充当了这一角色。他们将中国的印章制度和印章风格带入日本,促进了日本印章的发展。

(一)汉字在日本的传播

汉字很早就随着中国的物品传到了日本。属于弥生时代后期的山口县冲之山松原遗址中出土的土瓮中装有116枚钱币,其中就有汉代的“半两”和“五铢”钱。弥生时代的遗址中还发现了不少汉代的铜镜,镜上往往有铭文,如“见日之光”“长宜子孙”等。这些铜镜都是作为随葬品使用的,有学者认为,在当时,汉字被赋予一种神圣性和权威性,“尽管墓主人未必理解这些字句的意思,但那上面有复杂的文字,是一般人很难得到的珍品,仅这一点就足够了”[1]42。

货币和铜镜为出现于民间的记载有中国汉字的实物,汉字实物也通过官方进入日本。《后汉书·东夷传》有光武帝赐倭奴国印绶的记载,这一记载被1784年在佐贺岛发现的“汉委(倭)奴国王”金印所证实。

这些实例说明,在公元1至2世纪,汉字已经传入日本,但接触到汉字的只是少数上层社会人物。

随着中日人员的频繁交往,文化交流也不断加强,汉字、汉文逐渐被日本人所知。汉字能够进一步记录日语且最终取得成功,则得益于汉籍的传入。中国文献传入日本,最早的正式记录是《古事记·应神记》关于从百济传入《论语》和《千字文》的记载。据此可知,在公元3至4世纪,汉籍已经通过官方渠道传入日本。官方的倡导对汉字在日本的发展起到了极大的推动作用。到了5至6世纪,佛教典籍的传入使识字阶层扩大,并使汉字与日语进一步结合。[1]52

随着汉字、汉文的使用,借字音表达日语的用法使汉字进入实用阶段。[1]68成书于712年的日本最早的官修史书《古事记》,就是用汉字写成。汉文之外还有汉诗,日本著名的汉诗集《怀风藻》收集了奈良时代人们所写的汉诗约一百二十首。平安时代,汉字的使用更为频繁,当时的日本国史《日本后记》《续日本后纪》《文德实录》《三代实录》等,都是用汉字写成的。

产生于中国文化环境的汉字,逐渐渗透到日本文化中,成为日本文化不可分割的一部分。

(二)遣唐使、留学生与僧侣

如果说汉字的接受是中国印章东传的必备条件,那么遣唐使、留学生与僧侣则是印章东传的主要推动者。

唐朝建立以后,政府在政治、经济、文化等领域进行了一系列改革,并取得了重大成效,中国成为当时世界上最强大的国家。为了加强与唐朝的联系,学习唐朝先进的文化和典章制度,日本政府开始向中国派遣大批的遣唐使。

据统计,日本政府从630年开始,到894年停派为止,先后派遣过九次遣唐使。[2]80由于日本派遣遣唐使主要是以引进唐朝文化为主要目的,所以一般挑选的都是有才学或熟悉唐朝情况的人,还有医师、画师、铸生等专业技术人员。他们在移植唐代文化方面,做出了不少贡献。许多遣唐使回国后位列公卿或担任中央、地方的文武官员,从而把唐朝的政治管理经验推广到日本。另外,遣唐使对唐朝进贡礼物,唐朝一般也要回赠礼物,并给予赏赐,这可以看作是用国际礼仪的形式进行官营贸易。[2]91遣唐使在回国时,也会购买唐朝的物品带回,其中最多的是中国的典籍。这对促进日本文化的发展起到了巨大作用。

遣唐使来华时,一般会携带一些留学生。这些留学生留唐时间较长,过着和唐人一样的生活。到达长安以后,由唐政府安排进入国子监所属六学馆之一,各自学习专业,归国后将所学应用于日本。遣唐使和留学生是唐朝文化在日本的传播者,留学生在大化改新中发挥了重要作用,尤其是律令的制定。大化改新之后,日本效法唐朝设立了典章制度,而官印制度也作为政治制度的一部分,被日本接受。

佛教于6世纪中叶传入日本。隋大业初年,圣德太子派遣小野妹子来隋,与之同来的就有一批僧人。到了唐代,遣唐使带来的留学人员除了一般的留学生外,更多的是学问僧。除了日本僧人来唐,唐代也有僧人东渡日本,最有名者莫过于鉴真和尚。僧人们到日本,不仅带去了佛教教义和珍贵典籍,也带去了建筑、雕塑等各种佛教艺术的新知识以及印刷、铸造等技艺。

鉴真东渡时,曾带去一卷《晋王右军真行书》、三帖《小王真迹行书》。其后,同为书法家的日本名僧最澄来华,回国时带回了真、草、行法帖。空海和尚更是日本书法史上举足轻重的人物。他向唐代书法理论家韩方明求教,提高了书法理论的修养,并在回国后参照顾野王《玉篇》,编著了字书《篆隶万象名义》。同时,空海也是著名的书法家,日本学者内藤湖南曾说:“时至今日,不论是哪个书派,没有不或多或少受到大师书法影响的,弘法大师(空海)对后世书风的影响是巨大的。”[3]

遣唐使制废止之后,中日两国间的官派使者往来暂告停顿,但两国的僧侣往来依然没有间断。到了镰仓、室町时代,禅宗兴盛,禅僧赴日和日僧入宋的人数都不在少数。随着禅僧往来,宋文化被大量引入日本,书法也不例外。僧人们带入日本的书法作品中有不少钤印的痕迹,同时,受中国文化的影响,僧人的书法和画作上也开始使用印章,如兰溪道隆就有“兰溪”印,一山一宁有“一山”印。随着临济宗的兴盛,在书迹的书名下面钤上私印,逐渐成为约定俗成的习惯。[4]14现藏京都东福寺栗棘庵的实物中,就有白云惠晓的“白云”“惠晓”“隐尚”等黄杨木印。这些禅僧私印,深受宋元士大夫或禅僧印样式的影响,对日本近代篆刻产生了很大影响。

二、传入日本的中国古印

(一)文献记载中传入日本的中国古印

文献中最早出现的对日本列岛的叙述是《汉书·地理志》:“乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云。”[5]反映了当时日本境内小国林立并按时来朝贡的状况。其文字甚少,只能说在西汉或东汉初期,日本与中国已经开始有交往。

《后汉书·东夷列传》所记载的日本情况,较之《汉书》要更为详细。它不仅描述了倭国的地理环境、物产、气候、风土人情、宗教习俗等,还记载了倭国两次向东汉派遣使者的情况:

建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武帝赐以印绶。安帝永初元年,倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。[6]其中“光武帝赐以印绶”,可以说是有记载的中国印章传入日本的发端。向周边民族首领颁赐印绶,这一制度始于西汉。《汉书·食货志》记载汉宣帝曾赐匈奴单于印玺,“与天子同”。光武帝对倭奴国王赐印,也说明了汉朝对倭奴国的承认和重视。

《三国志·魏书·倭人传》 详细记载了当时日本列岛的部族国家“邪马台国”及女王卑弥呼来魏国朝贡的情景:

景初二年六月,倭女王遣大夫难升米等诣郡,求诣天子朝献,太守刘夏遣吏将送诣京都。其年十二月,诏书报倭女王曰:“制诏亲魏倭王卑弥呼:……今以汝为亲魏倭王,假金印紫绶,装封付带方太守假授汝。其绥抚种人,勉为孝顺。汝来使难升米、牛利涉远,道路勤劳,今以难升米为率善中郎将,牛利为率善校尉,假银印青绶,引见劳赐遣还……”

其四年,倭王复遣使大夫伊声耆、掖邪狗等八人,上献生口、倭锦、绛青缣、绵衣、帛布、丹木、、短弓矢。掖邪狗等壹拜率善中郎将印绶。[7]魏明帝不仅授予卑弥呼“金印紫绶”,还授予随行的使者 “银印青绶”,这些印章都由倭使带回国内,虽然只是倭国少数人的“奢侈品”,但在中日印章交流史上是不可忽视的一环。

除官方赐印外,据《东土大和上东征传》记载,唐代天宝二年(743)鉴真第二次东渡时,人员中有“玉作人、画师、雕佛、刻缕、铸写、绣师、修文、镌碑等工手”[8],其中刻镂、铸写等技师都与印章有直接关系。[9]226从这一史实推断,鉴真最后一次东渡人员中,应当也有若干技术人员。同时,鉴真也带去了大量的佛经、字帖,其中当也有钤印的痕迹。

(二)文物中的印章实物与用印痕迹

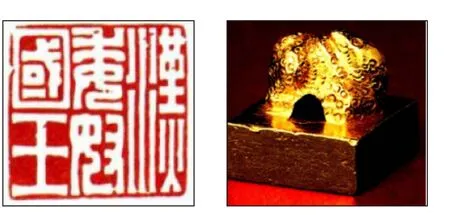

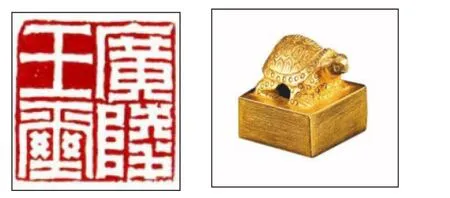

目前日本发现的最早的中国印章当属“汉委(倭)奴国王”金印(图1)。此印于1784年2月在九州岛博德湾志贺岛被当地农民发现,现藏福冈市美术馆,被视为日本国宝级文物。此印的发现,正可与《后汉书》中光武帝赐印绶的记载相互印证。印为金质蛇钮、白文方印。金质符合汉代王侯采用金印的制度,蛇钮则是汉王朝对边陲地区少数民族封爵时采用的钮式,具有“蛮夷印”的特征。[4]1此印出土后曾引起广泛争论。直到扬州汉广陵王墓 “广陵王玺”(图2) 出土,金印的真实性才得以确定。“广陵王玺”铸造年代仅仅比“汉委(倭)奴国王”金印晚一年。两印均有文献可征,印制、质料、篆法风格基本一致,连钮上鱼子纹络都十分相似,甚至还曾有人怀疑其出自一人之手。[9]172

图1 “汉委(倭)奴国王”印

图2 广陵王玺

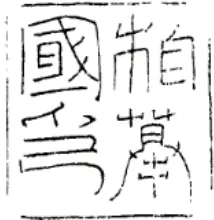

《魏书·倭人传》中,魏帝授予邪马台国女王的“亲魏倭王”金印尚未被发现。但明代来行学辑录摹刻的《宣和集古印史》中有一方“亲巍(魏)倭王”,下云:“魏景初二年,既平公孙氏,倭女王遣大夫难升米来朝封。”[10]这一印拓也收录在日本的《好古日录》中。但是,《宣和集古印史》说此印为铜印兽钮,与《魏书》中记载的“金印”材质不符。

现存日本延历寺的《最澄入唐牒》和《最澄越州请来目录》上都钤有唐官印。《入唐牒》是唐贞元二十年(804),前往天台求法的日本僧人最澄前来中国的“通行证”,起首处与签署处钤有台州官府的“台州之印”。《最澄越州请来目录》是最澄在天台请得经籍等物带回日本的清单,由唐代明州刺史签署,签署处和骑缝处钤有“明州之印”。

从文献记载和文物遗存可以看出,中国印章传入日本始于东汉初年,早期主要以皇帝颁赐印绶为主。孙慰祖认为,汉魏时期中国印章的东传只是实物形态的输入,“这一时期所传入的官印,是游离于当时日本列岛所处的社会条件和文化背景之外的政治象征,在传入社会生活中没有实际使用和进一步发育为完整制度体系的条件”[11]149。同时,这些诏书和印章也表明,在东汉、魏晋时期,日本一部分人的汉语已经达到一定水平,至少可以读懂印章或诏书上的汉字了。

三、隋唐官印与日本古代官印

隋唐时期,日本与中国的交流更加频繁。在印章方面,既有中国印章的传入,又开始了本土的印章刻制。

大化改新之后,日本仿照唐制建立了本国的政治制度,而官印制度作为政治制度的一部分,自然也不可避免地受到唐制的影响。孙慰祖先生指出,“日本大化改新之前,汉字已经进入日本社会的应用。在这样的背景下,中国的官印体制是被作为整个隋唐制度及其文化体系的一部分吸纳到日本社会政治生活中的,既存在不可拆分性,同时也具备了应用的条件,由此构成了与当时律令制相匹配的行政印信形态”[11]149。以下我们从三个方面探讨隋唐官印对日本古代官印的影响。

(一)官印性质与等级规格

隋唐时期,中国的官印制度发生了重大变化,形态、名称、使用方法以及官印颁发的范围等均与前代有很大不同。[12]21隋唐官印与前代最大的区别在于改变了秦汉以来以职官印为主的官印体制,实行官署印与职官印并行、以官署印为主的制度。官印不再代表个人身份,而成为官署行使其职能的公器。

隋唐时期,官署印体系渐趋完善。如隋之“广纳戍印”“观阳县印”,唐之“蒲州之印”“唐安县之印”等,皆属于官署印。唐代的官署印主要用于中央的省、部、司和地方的府、州、县,而军政类官员和幕僚如节度使、经略史、安抚使、都虞侯等仍采用职官印。

日本仿照中国的三省六部和州、郡、县体制,形成了中央两官八省和地方国、郡、乡的体制。官印是官制的体现,日本的官印制度也效法唐朝,除天皇御玺外,其他皆用官署印而非职官印。现存印迹中有“太政官印”“兵部之印”“山背国印”“宇治郡印”等,印文中只有官署机构名,没有个人官职,故而都属于官署印。

秦汉以来,不同等级的官印大小、材质和钮式都有差异,隋唐时期依然如此。这一时期的官印可以分为皇室用印和百官印两大类。孙慰祖先生认为,隋的制度多脱胎于北周而有所增省,其印制的主导方面主要承续了北齐、北周官印体制。根据《隋书》记载,北周官印规格为:皇帝白玉螭钮,大一寸五分;皇后白玉麟钮,大一寸五分;三公诸侯金印龟钮,大一寸二分;七命已上银印龟钮,大一寸;四命已上铜印龟钮,大一寸;三命已上铜印铜鼻,大一寸。[13]唐代史书仅言天子八玺为玉质,其他皇室成员印为金质[14]524,缺少大小和钮式的记载。《唐六典》卷四载“凡内外百司皆给铜印一钮”[15]116,出土官印也印证了唐代百官印为铜印。这一时期,官印材质、大小已不完全是等级的标志。而原先由官印承担的一部分表明官爵、品秩的功能,被分散到绶、符节、鱼袋等物中,《唐六典》云:“凡内外百官有鱼符之制。”[15]116不同等级官员印章材质相同,但符节、鱼袋材质却不同。

日本的官印分为内印、外印、诸司印、诸国印四等。《养老令·公式令》“天子神玺”条记载:

天子神玺。谓践祚之日寿玺,宝而不用。内印,方三寸。五位以上位记及下诸国公文则印。外印,方二寸半。六位以下位记及太政官文案则印。诸司印,方二寸二分。上官公文及案移牒则印。诸国印,方二寸。上京公文及案调物则印。[16]“天子神玺”相当于中国的受命玺、传国玺、玄玺。内印为天皇用印,以“天皇御玺”为代表;外印当为太政官、神祇官用印,现存印迹中只有“太政官印”;诸司印为八省用印,如保存在正仓院文书中的“中务之印”“兵部之印”“春宫之印”等;诸国印为地方国用印,现存印迹较多,如“山背国印”“越中国印”。

从《延喜式·内匠寮》规定的官印铸造原料来看,四个等级的官印均以铜制成,目前日本出土的奈良、平安时期的官印中尚无金印。皇室成员用印与百官印之间没有了材质的差别,仅以印文内容和尺寸来区分等级。尺寸递减以示等级递减。各等级官印之间的大小比例与上表中所列北周官印相当。

此外,《三代实录》中有“献天子神玺、宝剑、符节、铃印”的记载,符节与玺印相配合,也与隋唐玺印配以鱼符的制度相似。

(二)印章自名与文字风格

秦制,皇帝有“乘舆六玺”, 曰“皇帝行玺”“皇帝之玺”“皇帝信玺”“天子行玺”“天子之玺”“天子信玺”。这一制度在隋唐依然存在,但其数量与前代并不完全相同。《隋书·礼仪志》记载,御玺有神玺(受命玺)、传国玺,再加上“乘舆六玺”,共八玺,其用途各不相同。唐继承了隋朝八玺,唐太宗时,又刻受命玄玺,以白玉为螭首,文曰:“皇天景命,有德者昌。”[14]524故唐代天子有九玺。

御玺的自名,在唐代也发生了变化。《新唐书·车服志》记载:“至武后改诸玺皆为宝。中宗即位,复为玺。开元六年,复为宝。天宝初,改玺书为宝书。十载,改传国宝为承天大宝。”[14]524—525自此以后,御玺不再称“玺”而称“宝”。

在百官印上,隋唐废止了前朝官印中的“印章”“章”的称谓,一般称“印”。称“印”者多为县以上高、中级官署,如“唐纳府印”“天山县之印”等;而县级僚属或相当于县级僚属的低级机构和官吏印章,则称“记”或“朱记”,如“永安都虞侯记”“蓟州甲院朱记”等。叶其峰先生指出,“‘印’和‘记’乃是当时官印上的一种等级制度,这一制度为宋以后各朝所沿用 ”[12]22。

前文已指出,日本古印分为内印、外印、诸司印和诸国印四类。内印为天皇使用的御玺。目前所能见到的御玺印迹,是日本平田寺所藏,钤于圣武天皇天平感宝元年(749)《垦田施入敕愿文》上的“天皇御玺”。其自名为“御玺”,当是受中国影响,然而中国的御玺虽为御用之玺,但自名为“信玺”“之玺”“行玺”,并不直称“御玺”。《养老令·公式令》有“天子神玺”条。据记载,天子神玺“宝而不用”,为“践祚之日寿玺”,其作用应与隋唐“受命玺”相当。

以“太政官印”“治部之印”“大倭国印”等为代表的外印、诸司印、诸国印皆自名为“印”。印制之外的仓印、军团印、郡印、乡印、神祇印、寺印等,或自名为“印”,如“兴福寺印”,或只有机构名,如“东大寺”。唐代新出现的“记”和“朱记”的称谓,似乎并未流入日本。

隋唐官印字体多采用小篆,但与汉印篆体不同。隋及初唐官印,“印文以方为主,在转折处已见圆转,但表现稚拙”[17]27。中唐后的官印,文字篆法日趋规范,逐渐体现出结构对称、笔画间距相等、重心平稳、体态端庄的风貌。[17]38另外,由于隋唐官印尺寸较大,印文笔画又细,显得字疏,因此有的官印开始用屈曲盘旋的篆书,以求填满充实其空间。[9]214

印文楷书化的现象在北周时期就出现了,在唐晚期一些低级官署或军旅中,以楷书入印的现象很常见。如“右策宁州留后朱记”(图3)。

图3 右策宁州留后朱记

日本在5世纪前后开始使用汉字,奈良、平安时代的印文仍然采用了汉字形式,直接模仿隋唐的官印。

日本古代官印一般为篆书,日本学者也有认为属于“非篆非隶”的。[11]156松村一德指出,内印字体是左右均衡、下面稍宽的小篆,外印字体比内印更加严整,诸司印的字体是比外印更有棱角、直线型更强的缪篆,诸国印字体则有棱有角、转折特征明显,是有楷书风格的缪篆。[18]

以“天皇御玺”为代表的内印和以“太政官印”为代表的外印印文字体与唐代官印篆书极为相近。而诸司印如“治部之印”(图4)、“兵部之印”(图5),印文在仿唐的同时有明显的变异。如“治部之印”中,“治”“部”二字的偏旁“台”和“阝”皆有方折化的楷书痕迹。“部”本为“邑”旁,而两印皆误用了“阜”旁。[11]156

诸国印的楷书化现象更为明显。如“下总国印”(图6)、“相摸国印”(图7)、“越中国印”(图8)等。其中的“国”字几乎与楷书全同,其他字虽然采用了小篆的字形,却用了方折的楷书笔法。与“治部之印”的“部”字情况相似,诸国印中也有不少文字讹误现象,如“相”字右边的“目”旁被写成了“自”,“越”字的“走”旁上部扭曲变形等。

图4 治部之印

图5 兵部之印

图6 下总国印

图7 相摸国印

图8 越中国印

孙慰祖曾比较过隋唐官印与奈良时期官印上的常见文字,并对日本古印文字书体中的模仿与变异现象做了很好的解释,可以参看其《可斋印三集》。[11]157

日本官印逐步摆脱篆书模式,向社会通行的楷书转化,与晚唐五代时期楷书朱记的出现,其原因和过程都有一定的相似性。隋唐时期,篆书已不是通行字体,而只出现在碑额、印章等载体上,不易被一般人掌握,也基本丧失了使用价值。楷书显然更适合以军镇为代表的中下层官署人员辨识和使用。因而有学者指出,“楷书朱记的类型是中下层官印制作趋于世俗化的选择”[19]。汉字在5世纪传入日本,此时楷书已经成熟,篆书在日本既缺乏传统,又没有实际使用功能。楷书更符合当时社会的用字习惯。平安时代以后,律令制衰退,官印的功能弱化,楷书印就更容易被人接受了。与中国相似,日本内印和外印等级相对较高,印文与唐代官印上的篆书最为接近,官印级别越低,印文楷书化的倾向越明显。

(三)官印的铸造、管理和颁行

官印的铸造主要涉及铸造机构和铸造方法。隋唐官印有专门的铸造机构和铸造官,但史书对此记载甚少。《称谓录》中指出:“侍御史所掌有五,其一为印曹侍御史,掌刻印,唐代移归礼部,则今之铸印局一职也。”[20]《宋史·舆服志》记载:“及得蜀中铸印官祝温柔,自言其祖思言,唐礼部铸印官,世习缪篆……悉令温柔重改铸焉。”[21]由此可见,唐代的官印是有专人篆写、铸造的,故而我们今天看到的隋唐官印文字风格都极为相近。

同样,日本的官印铸造也由特定的机构负责。奈良早期官印铸造属锻冶司。据《续日本纪》记载,文武天皇庆云元年“夏四月甲子,令鍜治司a“鍜治司”当为“锻冶司”之误写。铸诸国印”[22]。成书于平安时代的《延喜式》在《内匠寮》一篇中详细规定了不同等级的官印所需要的原材料多少和铸印工人数。[23]可见此时的官印铸造改由内匠寮负责。从现存的印迹来看,相同等级的官印文字书法风格也相同,如“治部之印”与“兵部之印”“下总国印”“相摸国印”与“越中国印”,应该也是由专人负责篆写的。

隋唐官印的铸造方法,孙慰祖将其分为直接铸文、二次铸造(焊铸)和凿刻文字三种。[24]211日本的冶炼技术由中国传入,官印铸造工艺自然与隋唐相似。会田富康《日本古印新考》将其分为三种:一是“模范法”,即依据原稿制作成印的原型印模,并将印模压到浇铸土上,制成铸体;二是“焚失法”,即制出印模后,用铸土将其包裹在内固定,自然干燥后,焚烧铸体使其中印模焚化,再往铸体中注入金属溶液;三是直接凿刻。[17]33—35其中前两种方法都属于一次铸造,与隋唐官印的直接铸文法相似,而第三种直接凿刻的方法也是隋唐官印铸造中所使用过的。此外,日本下总谷津遗址曾出土一方古代铜印铸,其印面底部的四面围着莟钮钮范,只需替换印文,就可以多次重复使用。这种印范的发现为焊铸法提供了一种新的猜想。[17]34证明隋唐官印中的焊铸法在日本应该也被使用过。

官印铸好后,由特定的机构负责掌管与监察。

隋唐时期,官署印替代了职官印,印章由个人专有变为了公有,相应地,印章的管理制度也发生了变化,掌印和监印开始由不同的人负责。

掌印官一职出现时代较早。《旧唐书·职官志》注云:“周有典瑞之职,秦有符玺令,汉曰符玺郎。”[25]1846隋置符玺郎二员,掌管天子八玺,武后改玺为宝,故唐称符宝郎。符玺(宝)郎还负责在有大事时向皇帝进献御玺及封存保管御玺,《新唐书·车服志》云:“大朝会则符玺郎进神玺、受命玺于御座,行幸则合八玺为五舆,函封从于黄钺之内。”[14]524皇室其他成员亦有掌印官,如太子内官中有掌书一职,“掌宝及符契、经籍、宣传、启奏、教学、廪赐及纸笔、监印”[15]733。百官中掌印之人多为本司或本地官府长吏,印章白天由掌印者保管,“每至夜,在京诸司付直官掌,在外者送当处长官掌”[15]11。

掌印官负责保管官印,但没有使用官印的权力,监印官则负责监督官印的使用过程。《唐六典》记载,尚书都设有监印之官:凡施行公文应印者,监印之官考其事目无或差谬,然后印之,必书于历,每月终,纳诸库。[15]11亲王中监印者为国尉、国丞,《旧唐书·职官志》记载:国尉、国丞掌判国司,勾稽监印事。[25]1915地方官中负责监印的一般是各个官署的主簿,新旧唐书中屡见“主簿掌印,勾检稽失”之语,根据“勾检稽失”,可知此处虽言“掌印”,实为“监印”。

有人认为,符玺(宝)郎为监印之官,而其他皇室成员的玺印不用来封印文书,所以没有监印官。[26]28我们认为,与其说皇室用印没有监印官,不如说皇室用印的掌印和监印由同一官负责。据《唐六典》,符宝郎“掌天子八宝及国之符节,辨其所用,有事则请于内,既事则奉而藏之”[15]251,既负责掌管,也负责“辨其所用”,即监管。其他皇室成员也需要用印来封印文书,只不过所用之印的名号不同。《新唐书·车服志》载:太皇太后、皇太后封令书以宫官印,皇后以内侍省印,皇太子以左春坊印,妃以内坊印。太子内官中“掌书”一官既负责“掌宝及符契”,也负责“监印”。[14]524由此可知,在唐代,皇室印的保管权和使用权由一人掌控,而百官印则是分离的。

日本史书中有关玺印管理的记载不多,但也可以看出掌印、监印分属二官。《养老令》的官方注释《令义解》中的《职员令》记载,太政官有少纳言二人,负责“请进铃印传符、进付飞驿函铃、兼监官印”[27]31。注云:“谓唯得监视踏印。其印者、依律、长官执掌也。”[27]31即日本官署的长官负责保管官印,而监督则另设一官。日本学者仁井田陞在《唐令拾遗·职员令第二》中引日本《职员令》“太政官”条集解:“兼监官印,谓监掌捺印,不掌印实。但印者,长官掌之。若长官无者,次官掌也。见职制律也。唐令,监官(按:‘官’字疑衍——原书注)者,监掌之意,与此不同也。”[28]“监”虽然也有“管理”之意,但监印官的“监”表示的是“监督、监察”,集解作者可能理解有误。长官、长吏保管玺印、监印官监督玺印使用过程,日本与唐朝并没有太大差别。

官印颁行时,隋唐政府采用“设置官府——颁给署印”的制度。每置一官,须先由有关官员上书奏请造印。《旧唐书·文宗本纪》记载:“庚子,吏部奏长定选格,请加置南曹郎中一人,别置印一面,以‘新置南曹之印’为文,从之。”[25]570奏请被批准后由少府监负责制造,礼部颁行。除请印制度外,还有赐印,但赐印的对象常常是少数民族政权。《旧唐书·德宗本纪》云:“庚辰,赐南诏异牟寻金印银窠,其文曰‘贞元册南诏印’。”[25]380传世品中有 “天门军之印”,为唐赐给渤海国的印章。

日本自大宝二年(1362)始颁诸国司印。其史书中“请印”的记载颇多,但日本的“请印”似乎与隋唐“请印”的概念不尽相同,是指请求掌印官取出官印以钤印文书。《类聚符宣抄》第六卷载“请印”事,规定:“内印文书,满五六十通,乃令捺印。若不及此,更无请印。”[29]另外日本史书中又有“赐印”一说,也被称为“给印”。《三代实录》卷一云:“七日甲午,新铸铜印一面,赐赞□国。”[30]7卷五又记载:“七日辛巳,新铸铜印一面,赐东市司。”[30]69可见其所颁赐的对象为诸国和诸司,即日本的地方官署,相当于隋唐“请印”制省去了“奏请”这一步骤,直接由铸印机构铸造然后颁发给下级。

由以上三方面可知,这一时代的日本官印制主要是对中国的承袭。其等级制度、文字样式、铸造颁行等方面,几乎就是隋唐官印体制的翻版。

四、宋元明私印与日本中世印章

宋元时期,随着官印使用方式的改变,人们也逐渐开始重新认识印章在纸上钤用的适应性及便利性,以朱文形态为主的私印开始流行。日本镰仓、南北朝以来,禅僧之间使用私印已较流行,一直到室町时代,日本的私印多为受到中国印章风格影响的白文或朱文小印。《日本篆刻艺术》指出:“这个时代的印章,是直接承传中国宋元印章遗风,又汲取明代文、何滋养。”[4]17

同时,以固定的个性化符号作为凭信标志的花押印记,成为宋金元时期盛行的印章新类型。而日本平安后半叶,律令制度逐渐衰微,几乎无法施行,官印的数量急剧减少。花押印便也应运而生,并广为流传。[4]10

普通的私印和花押印在很大程度上还是对中国宋元明私印的沿袭。值得一提的是,这一时期,日本结合本民族的特色,发展出了中国所没有的印章样式。丝印和武将印就是其中的代表。

(一)丝印

在日本古代印章中,有一种被称为“丝印”的印章,出现于室町时代。这类印章的印面多由特殊符号组成,有的接近汉字,但大部分印文无法释读。钮制则多为造型奇特的人物及动物钮。有日本学者认为,这些印章是元明时期伴随中国的生丝贸易传入日本的,故而称之为“丝印”。[31]

近年来,中日学者对丝印的来源做了进一步的考察。根据马承源鉴定,这些印章都是明代制作的。印钮的狮子钮的雕刻风格手法与明代其他狮子钮铜印是同一类型。据此,则丝印的原产地当是中国。[32]17孙慰祖认为,这种形态的印章,有的是宋元时期北方地区多民族所使用、制作的遗物,有的则是外域印章。[24]265日本学者新关钦哉通过实地走访和调查,认为丝印是在湖州产的上等白丝的包中一包一个地被放置,与生丝同时进入日本;也可能因为日本有生丝订单,湖州在为日本订单制作湖丝的同时特制了铜印。[32]31—33各家观点虽然不尽相同,但丝印出自中国几乎是可以肯定的。

对于丝印的印文为何近似汉字却多无法识别这一问题,新关钦哉做出了较为合理的解释:“大中华意识异常强烈的明代中国,在专向外国(蛮夷)输出之品上,使用正确汉字显然没有必要。如果丝印仅仅是用来保证品质优等的商标代用品,则不用正规汉字,单纯作为记号符号也完全可以行得通。”[32]33

丝印的钮式以动物和人物为主,种类极多,其中狮子钮占绝大多数。人物钮、兽钮等钮式在宋元私印中已经出现,但这在当时的中国并不是主流,且这类艺术型钮式多出现在辽、金、西夏和元代等少数民族私印中。与宋元明私印不同的是,丝印的印钮和印文是分铸的,在蘸印泥之后,以钮为正面钤于纸上时,其印蜕有可能是歪斜甚至相反的。这也与丝印的用途有关。

丝印使用了印章的样式,但其功能又与普通的印章不尽相同。关于丝印的用途有多种说法。除了用于表明生丝等级外,它在日本的古印谱中被注为“镇纸之类”,在过去还被称为系物用的坠子。上田令吉认为,足利时代的日本人非常敬慕中国文化,凡中国输入的物品,皆被称为“唐风”而获得宝爱。丝印、印钮、刀柄、杖头、冠带等装饰品物件,大都被直接穿孔系绳作为坠子使用。[32]22虽然丝印最早并非作为印章使用,但在日本,它确实可以作为印章实际使用。丰臣秀吉以丝印为自用印的传说自古即有,战国时代的大名、画家,甚至普通农家都有使用丝印的记录。此外,丝印还因造型“瑰奇稚逸,古意可掬”[32]18而受到日本文人墨客的欢迎,成为一些名士的把玩之物。

我们可以把丝印看作中国印章在日本的另类呈现。因为丝印在中国制造,所以必然受到宋元明私印的影响;由于日本从中国订购、中国制造出口日本,自然也会带有日本元素,如印钮中出现的惠比寿、大黑等形象,均是日本特有的福神。明代中国输出丝印时,带有强烈的民族意识,有意使用讹误的汉字,制作工艺也并不精湛。而日本在输入丝印时,似乎并没有意识到这一点。讹误变形的汉字在日本古代官印中就十分常见,日本的铸印水平与中国相比也存在着不小的差距,因而这些在中国不值一提的丝印在日本却能风行一时。日本印章虽然由中国传入并受到了中国影响,但无论是印章的制作还是使用都没有像中国那样有严格的要求,故而更容易发展出本民族独有的样式与功能。

(二)武将印

日本中世通用于武将之间的印章被称为“武将印”。武将印主要使用于日本东部的武将中,关西地区的大名间也会使用。武将印用于文书之上,代表着某一家族的势力,具有公印的性质。

武将印尺寸很大,有方形或圆形,多为朱文,形制与官印类似。其印文呆板,制作几乎没有刀法趣味,印面构思也比较平庸。印文除刻姓名外,也会刻标榜武将信条或家风的成语,如北条早云的“禄寿应稳”、织田信长的“天下布武”。还有的在印章边缘加上狮虎之形以示威猛,如武田信虎印的“信”字上配有两虎,上杉谦信的“主帝妙”印上部配有一狮子,显示出武将的特殊身份和心理。与当时私印中流行的楷书印和花押不同,武将印虽然趣味粗俗,但印文所使用的却基本是篆书。有学者指出,在古代日本,篆文本身就是一种权威,武将印“常常用于公文,具有一定的权威性,因此宁愿向天皇玺印的小篆上靠近而不愿向文人雅玩的私印上靠近”[33]。

武将印配以装饰性的图案,当是受到了宋元时代图画印、元押与汉印中的四灵印、图文结合印的影响。其印文采用的呆滞的篆体,与明代民间流行的带有装饰色彩的方篆杂体有些类似。明代君主为表彰有功之臣,会赐予他们四字成语印章,武将印中的成语印,或许也与此有关。[34]

武将印更是安土桃山时代文化的反映。随着封建社会的成熟,城市商业和手工业日渐发达,全国的商品经济有了很大发展。商品经济实力作为文化发展的有力支柱,构成了这一时代“灿烂豪华”的文化特征。[35]其中典型的代表是城郭文化。将军们修筑的城郭追求宏伟、华丽和辉煌的造型美,不完全是重实用,还重表面的装饰性,同时也作为财富和权力的象征。武将印规格较大、装饰浮夸,显然也是这一时代的产物。

总之,如果说日本古代官印是对隋唐官印体系的继承,那么日本中世纪印章则是在宋元明私印的基础上,发展出了自己特有的样式。

结 语

中国文化对日本产生了深远影响,印章文化就是其中之一。汉字在日本被普遍接受,与汉字有关的印章也很早就传入了日本。唐宋元明时期,随着遣唐使、留学生和僧人们的往来,中日之间的印章交流也更加频繁而深入。

奈良、平安时期,日本在学习唐代文化时,也效法了唐代的官印制度。日本古代官印与隋唐官印同属于官署印。日本官印采用了汉字的形式,直接模仿唐代官印,使用小篆。隋唐时期,由于篆书已不是通行字体,故而出现了印文楷书化现象,晚唐以后,楷书入印更为常见。相似地,由于缺乏篆书传统,日本官印也呈现了明显的楷书化倾向。和唐朝一样,日本设立了专门的铸印机构,铸印方式也与中国一脉相承。在官印的管理方面,日本效法了唐代保管权和使用权分离的制度,将掌印、监印分属二官。在官印颁行方面,唐代有请印制度和赐印制度,日本沿袭了请印制度,但程序更加省简。因而这一时代的日本印章主要是对中国印章的承袭,只是在效法的过程中,因为对隋唐印制考察不够全面深入或者因为不符合本国情况,而进行了一些简省和改造。

到了中世纪,日本印章虽然也受到了中国宋元明私印的影响,但表现出了很强的创新性。产自中国的丝印在日本深受欢迎,并被日本人开发出了新功能。武将印受到了宋元明印章装饰风影响,更是安土桃山时代日本追求灿烂豪华的黄金文化的体现。这些充分表现出日本善于取人之长为己所用的民族特色。