健脾益气方治疗慢性萎缩性胃炎的疗效及对胃黏膜组织的影响

2019-10-31陶柏桦

陶柏桦

慢性萎缩性胃炎为消化系统常见病,指胃黏膜上皮和固有腺体萎缩导致黏膜变薄,严重者甚至消失,引起黏膜肌层增厚,且常伴有肠上皮化生、炎症反应及不典型性增生[1]。临床以胃脘部饱胀不适为主,伴有反酸、恶心呕吐、烧心嘈杂等症状[2]。慢性萎缩性胃炎在我国发病率较高,且随年龄增长发病率升高,WHO 将其列为胃癌前状态[3]。西医以对症治疗、缓解慢性萎缩性胃炎症状为主,中医治疗慢性萎缩性胃炎具有一定优势。本研究拟观察健脾益气方对慢性萎缩性胃炎患者胃黏膜组织的影响并探讨其作用机制,评价临床疗效。

1 材料与方法

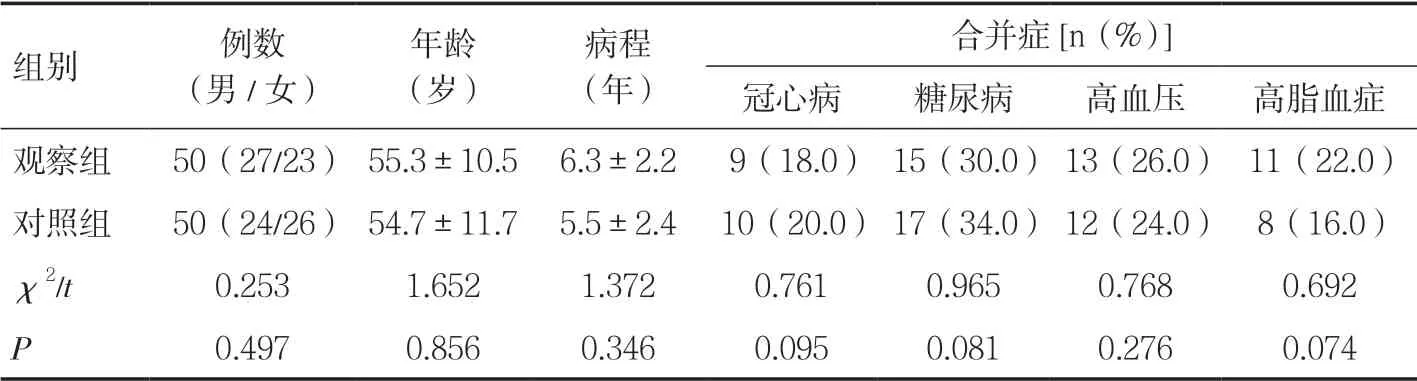

1.1 研究对象 选取2017年12月~2018年12月我科收治的经胃镜及病理检查确诊的100 例慢性萎缩性胃炎患者;均符合脾胃虚弱证辨证分型标准[4];患者神志清楚,具有较好的临床依从性。本研究经本院伦理学委员会批准且均签署知情同意书。排除合并严重心脑肝肾等重要脏器功能障碍者;曾有过相关治疗或正参加其他药物临床试验者。采用随机数字表法将患者随机分为两组,每组50 例。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者基线资料比较

1.2 治疗方法 对照组口服奥美拉唑肠溶胶囊(常州四药制药有限公司,批号20160516),20mg/次,2 次/d。观察组口服自拟健脾益气方(党参30g、茯苓20g、广木香15g、白术15g、砂仁15g、白芍20g、法半夏15g、大枣10g、陈皮20g、干姜10g、甘草6g,若见烦躁易怒、头晕、舌红、脉弦等肝阳上亢症状者加菊花10g、熟地黄15g、枸杞子10g、山药15g;若见神疲乏力、腰膝酸软、舌质淡、脉沉细等肾精亏虚症状者加熟地黄10g、生地黄10g、杜仲15g、麦冬10g、龟甲15g;若默默不语、形体肥胖、舌质淡滑、脉濡细等痰湿蒙闭症状者加法半夏8g、胆南星10g、橘红10g、枳实10g),1 剂/d,水煎取汁约200ml,分早晚两次温服。治疗期间停用其他治疗药物。两组均治疗8 周后观察疗效。

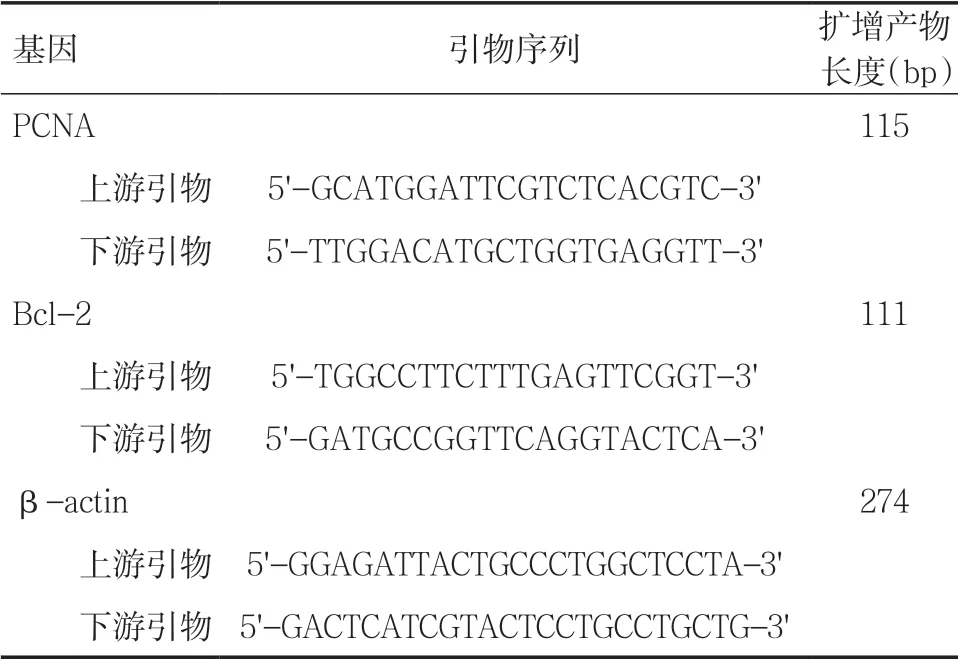

1.3 观察指标 ①临床症状评分:分别于治疗前后进行临床症状评分,其中以胃、胁肋胀,隐痛,喜按喜暖为主症,按其严重程度分为无,轻、中、重度分别计0、3、6、9分,以大便稀溏、食后脘闷、乏力、饮食减少、反酸、气短、懒言、胃中嘈杂、呕吐清水为次要症状,按其严重程度分为无,轻、中、重度分别计0、1、2、3分,分值越高症状越重。②蛋白检测:治疗后,取患者胃黏膜组织标本,采用ELISA 法检测胃黏膜增殖细胞核抗原(proliferating cell nuclear antigen,PCNA)、Bcl-2、TNF-α。③胃组织PCNA、Bcl-2 mRNA 检测:治疗后,采用RT-qPCR 法检测胃组织中PCNA、Bcl-2 mRNA;采用Trizol 法检测总RNA,反转录为cDNA。cDNA 产物稀释10 倍后用于qPCR。qPCR反应体系为20μl,反应条件为:95℃,30s;95℃,5s;60℃,30s;共设置重复40 个循环;95℃ 15s,60℃ 1min,95℃ 15s 熔解曲线;引物序列见表2。

表2 PCNA、Bcl-2 基因的引物序列

1.4 疗效判定标准 ①临床疗效:依据《中药新药临床研究指导原则(试行)》中相关标准并结合症状积分改善情况制定。痊愈:主次症状均消失,症状积分减少>95%;显效:主次症状基本消失,症状积分减少60%~95%;有效:主次症状好转,症状积分减少30%~59%;无效:主次症状无改善甚至加重,症状积分减少<30%。②胃镜疗效:依据胃镜检测结果制定,痊愈:溃疡完全消失,局部轻度充血,无明显水肿;显效:溃疡基本消失,仍有明显炎症;有效:溃疡面缩小≥50%;无效:溃疡面缩小<50%。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0 软件进行数据分析。计量资料以±s表示,符合正态分布的计量资料采用t检验;计数资料用χ2检验,等级资料用秩和检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

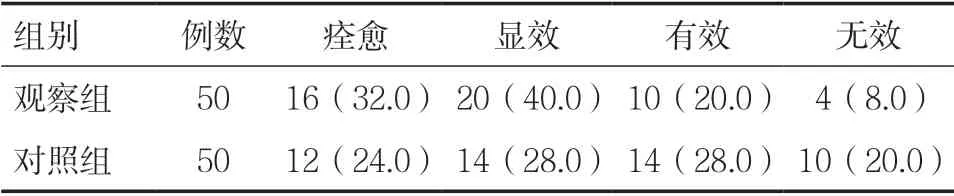

2.1 两组临床疗效比较 观察组总有效率为92.0%(46/50)、对照组为80.0%(40/50),两组比较差异有统计学意义(χ2=9.623,P=0.031),见表3。

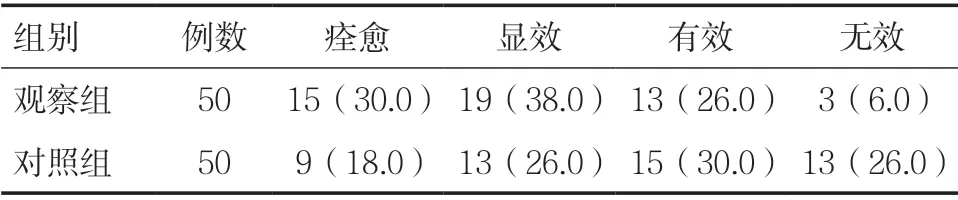

2.2 两组胃镜疗效比较 对照组总有效率为74.0%(37/50)、观察组为94.0%(47/50),两组比较差异有统计学意义(χ2=11.254,P=0.026),见表4。

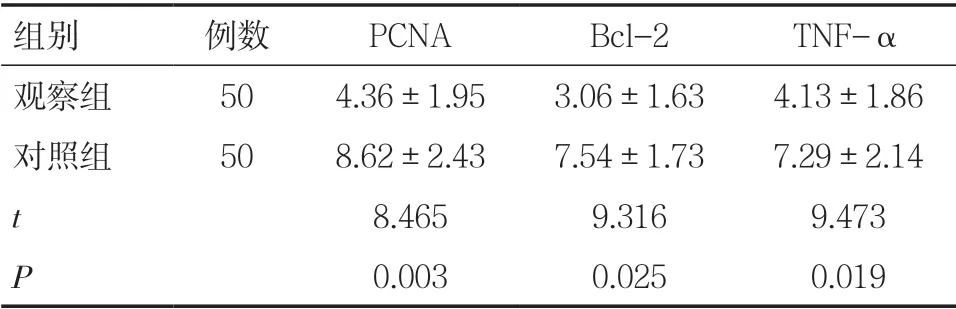

2.3 两组治疗后胃黏膜组织蛋白检测结果比较 治疗后,观察组胃黏膜组织PCNA、Bcl-2、TNF-α 的蛋白水平较对照组明显降低,见表5。

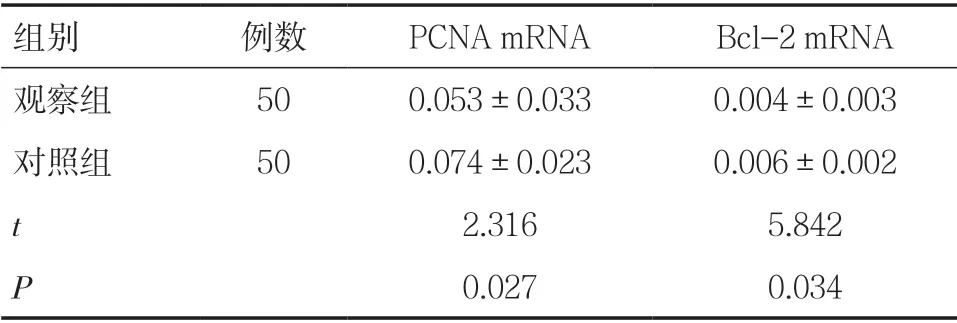

2.4 两组治疗后胃黏膜组织PCNA、Bcl-2 mRNA 检测结果比较 治疗后,观察组PCNAmRNA、Bcl-2 mRNA 表达显著低于对照组,见表6。

表3 两组患者临床疗效比较[n(%)]

表4 两组患者胃镜疗效比较[n(%)]

表5 两组患者胃黏膜组织PCNA、Bcl-2、TNF-α 蛋白水平检测结果比较(μg/mg,±s)

表5 两组患者胃黏膜组织PCNA、Bcl-2、TNF-α 蛋白水平检测结果比较(μg/mg,±s)

组别 例数 PCNA Bcl-2 TNF-α观察组 50 4.36±1.95 3.06±1.63 4.13±1.86对照组 50 8.62±2.43 7.54±1.73 7.29±2.14 t 8.465 9.316 9.473 P 0.003 0.025 0.019

表6 两组患者胃黏膜组织PCNAmRNA、Bcl-2 mRNA检测结果比较(±s)

表6 两组患者胃黏膜组织PCNAmRNA、Bcl-2 mRNA检测结果比较(±s)

组别 例数 PCNA mRNA Bcl-2 mRNA观察组 50 0.053±0.033 0.004±0.003对照组 50 0.074±0.023 0.006±0.002 t 2.316 5.842 P 0.027 0.034

3 讨论

慢性萎缩性胃炎为消化系统常见病,也是癌前病变状态,其发病是多个病因、多种阶段、多种基因逐渐变异共同积累的过程[5],西医治疗多从痞满、胃脘痛、胃胀痛等方面着手。慢性萎缩性胃炎依据其临床表现属中医“胃脘痛”“脘痞”等范畴[6],多为感受外邪、内伤饮食、情志失调、体虚等综合因素长期发展而成。病机为气阴不足、胃腑失养、气机失和,治以健脾益气、养阴和胃。健脾益气方源于《古今名医方论》中“香砂六君汤”,主治脾胃气虚、痰阻气滞证。方中党参味甘、平,健脾补气;陈皮味苦、辛,利肺金气;白术味苦、甘,培养中宫;半夏味辛、微苦,燥湿化痰;茯苓味甘、淡,清理治节;木香味辛、苦,行滞气;甘草味甘,调和五脏;大枣性温,味甘,健脾和胃;砂仁性温,味辛,通脾肾气。诸药合用,元气大振,相得益彰,可见健脾益气方之功效。

正常的胃黏膜上皮完整性有赖于细胞增殖与凋亡的动态平衡,在慢性萎缩性胃炎病变过程中,细胞的凋亡与增殖及其调控基因发挥着重要作用。PCNA、Bcl-2、TNF-α是反映胃黏膜病变趋势的重要指标。PCNA 仅在增殖细胞中合成,其表达及合成反映细胞的增殖能力。Bcl-2 是一种原癌基因,其作用机理是通过阻断细胞凋亡的公共信号传递通路,达到抑制或阻断多种细胞、细胞系的细胞凋亡过程[4,7,8]。TNF-α为炎性细胞因子,是调节机体免疫功能、代谢过程的多功能性细胞因子。TNF-α可促炎症区的白细胞积聚,甚至是激活,然后释放细胞介质[4,8~11]。TNF-α上调血管内皮的黏附分子,造成白细胞黏附、收缩,引起毛细血管渗漏,造成组织损害。因而临床可根据患者胃黏膜组织中PCNA、Bcl-2、TNF-α 蛋白表达情况对慢性萎缩性胃炎早期病变作出诊断。

本研究较为客观地评价了健脾益气方对慢性萎缩性胃炎患者的临床有效性,进一步说明了甘平或甘凉濡润以养胃阴的治疗方法适用于慢性萎缩性胃炎的治疗。其作用机制可能是通过抑制PCNA、Bcl-2 蛋白及mRNA 的表达,降低PCNA、Bcl-2、TNF-α 的蛋白水平发挥治疗作用。