闭合复位经皮锁定钢板固定对胫骨骨折患者术后骨折愈合时间及并发症发生率的影响

2019-10-30河南省扶沟县人民医院461300楚亚杰

河南省扶沟县人民医院(461300)楚亚杰

随医疗技术不断发展,闭合复位经皮锁定钢板固定被逐渐用于胫骨骨折治疗中。本研究采用闭合复位经皮锁定钢板固定治疗胫骨骨折患者,旨在观察其对患者术后骨折愈合时间及并发症发生率的影响,如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年3月~2017年4月我院107例胫骨骨折患者,所有患者知情同意本研究。按治疗术式不同分为观察组(n=54)及对照组(n=53)。其中对照组男29例,女24例;年龄27~76岁,平均(45.02±10.63)岁。观察组男28例,女26例;年龄60~87岁,平均(68.43±6.37)岁。两组一般资料均衡可比(P>0.05)。本研究经我院伦理委员会批准。

1.2 方法 ①观察组予以闭合复位经皮锁定钢板固定治疗:硬膜外麻醉、仰卧位,于骨折线近端及远端两侧分别行1个长4cm左右的切口,注意保护骨折区域软组织及血运功能,尽可能减少对骨折端骨膜的剥离;经由C型臂X线透视机实施牵引复位,复位满意后,选用合适规格锁定钢板实施固定,于胫骨近端及远端切口间肌肉下隧道置入接骨板,而后以皮质骨螺钉对骨折远端采取临时性固定,对钢板与骨干贴附情况进行确认,确保其和骨干距离维持在2mm左右;经由X线透视机确认骨干复位情况,在骨干复位满意后,经由锁定螺钉实施固定,并将起始的皮质骨螺钉更换为锁定螺钉,完成对接骨板的固定;再次以X线透视机确认骨折端复位状况,于固定稳妥后,置引流管,关闭切口。②对照组予以传统钢板固定治疗:仔细复位骨折端,剥离骨膜,安装固定器,于骨面上放置钢板实施固定,于钢板孔中心进行钻骨孔,拧入螺钉,实施固定,于固定稳妥后,置引流管,关闭切口。两组术后均抬高患肢,以弹力绷带进行包扎2周,并予以抗炎、消肿治疗;视患者恢复情况逐步实施康复训练。

1.3 观察指标 ①两组手术情况、术后骨折愈合时间;②两组并发症发生情况。

1.4 统计学处理 以SPSS19.0分析,计数资料n(%)表示、χ2检验,计量资料(±s)表示、t检验,检验标准α=0.05。

2 结果

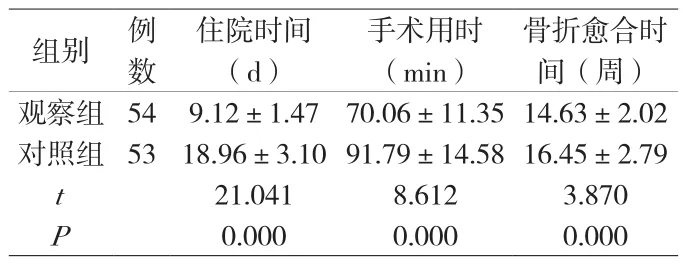

2.1 手术情况 观察组住院时间、手术用时、骨折愈合时间均较对照组短(P<0.05),见附表。

2.2 并发症 观察组术后出现骨折延迟愈合2例,切口感染1例,并发症发生率为5.56%(3/54),对照组术后出现骨折延迟愈合4例,切口感染3例,骨坏死2例,创伤性关节炎2例,并发症发生率为20.75%(11/53),组间比较,观察组较对照组低(χ2=5.434,P=0.020)。

附表 比较两组手术情况(±s)

附表 比较两组手术情况(±s)

骨折愈合时间(周)观察组 54 9.12±1.47 70.06±11.3514.63±2.02对照组 53 18.96±3.1091.79±14.5816.45±2.79 t 21.041 8.612 3.870 P 0.000 0.000 0.000组别 例数住院时间(d)手术用时(min)

3 讨论

随医疗技术逐渐进步,闭合复位经皮锁定钢板固定被引入胫骨骨折治疗中。张东等[1]研究表明,对胫骨骨折患者应用闭合复位经皮锁定钢板固定治疗可显著促进患者康复,加速骨折愈合,减少并发症发生。本研究结果显示,观察组住院时间、手术用时、骨折愈合时间均短于对照组,并发症发生率低于对照组(P<0.05)。表明应用闭合复位经皮锁定钢板固定治疗可促进患者术后康复,减少并发症发生,加速骨折愈合。推测其原因为经皮锁定钢板是依照胫骨解剖形态实施设计,无需对钢板施行塑形,且可不紧密接触骨骼,无需依赖钢板与骨面间的摩擦力维持其压力及稳定性,能避免应力遮挡情况发生,降低骨坏死发生几率;其可经由小切口,于骨膜外侧创建通道,不需切开骨折断端,而是采取闭合复位,减少了对骨膜的剥离及骨折断端的显露,手术创伤轻,且不需对骨皮质施压,不会对骨膜造成压迫,利于保护骨折端与骨膜血运,为骨折愈合提供良好条件,有助于减少骨折延迟愈合、切口皮肤感染、创伤性关节炎发生情况[2]。综上,胫骨骨折患者予以闭合复位经皮锁定钢板固定治疗能加速患者术后康复,减少并发症发生,促进骨折愈合。