局麻下零射线消融7岁儿童室上性心动过速一例

2019-10-30陈光志王炎胡梅赵春霞王红汪道文

陈光志 王炎 胡梅 赵春霞 王红 汪道文

传统方法根治阵发性室上性心动过速采用X线导航进行导管消融,而X线辐射有导致肿瘤的风险,儿童由于敏感且生存期长,致瘤风险可升高5~10倍。笔者报告局麻下零射线完成1例7岁儿童室上性心动过速导管消融手术。

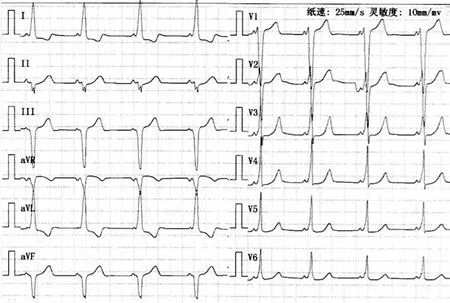

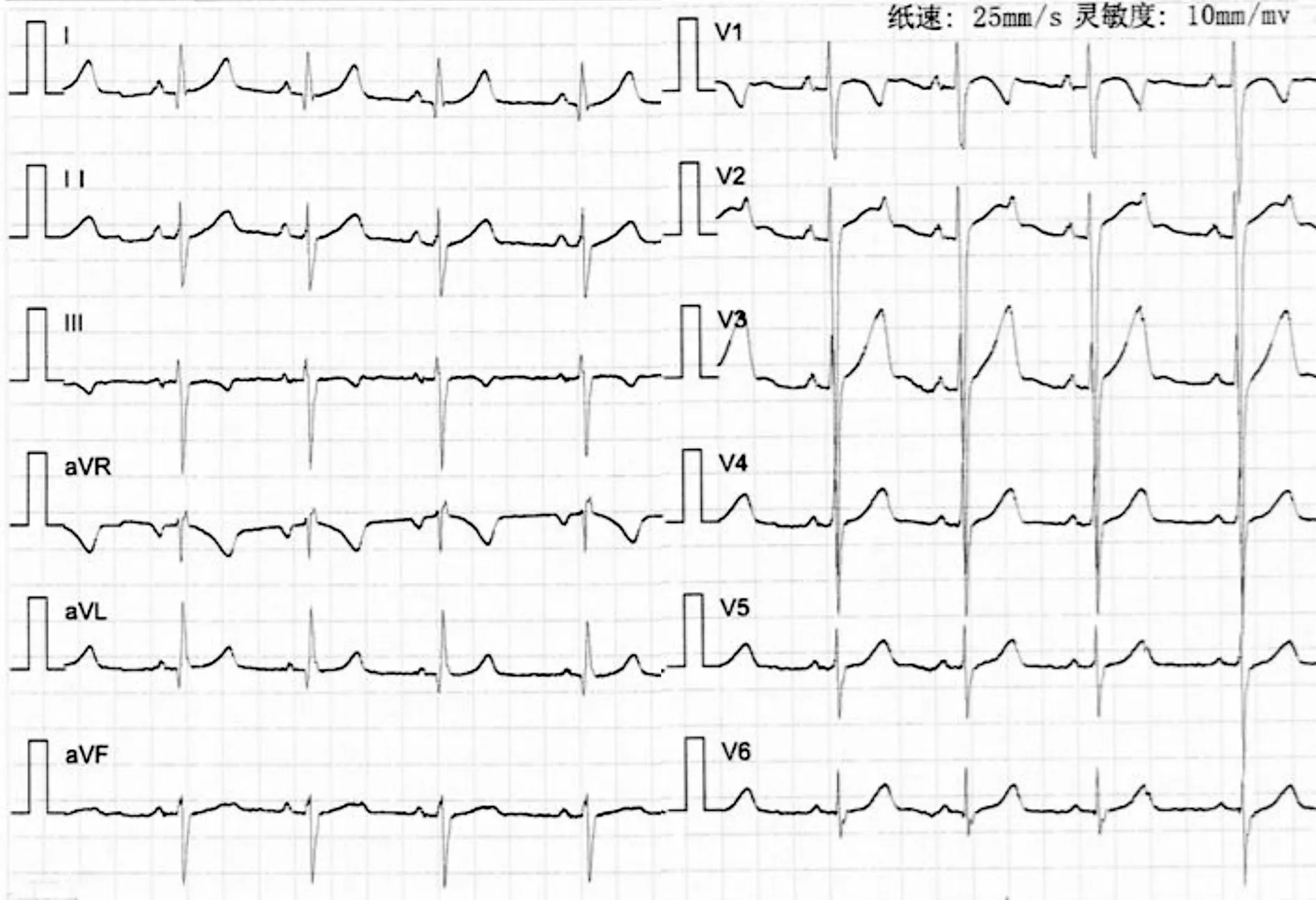

患儿男,7岁2个月,“发作性心悸1年余,加重1周”入院。患儿自1年余前开始反复发作心悸,每次发作持续数小时不等,发作时心率可达270次/分,有时可自行缓解,症状严重时,需至当地医院给予“普罗帕酮”治疗终止。1周前患儿无明显诱因再次出现严重心悸,持续近12 h方能缓解。入院后查甲状腺功能、血常规、肝肾功能、凝血功能在正常值范围,胸部X线片、超声心动图未发现异常,术前行心电图示B型预激综合征(图1)。患儿家属对于治疗方案意见如下:①药物治疗:患儿反复发作,可能需长期口服药物治疗,家属担忧潜在的药物副作用,拒绝药物治疗;②导管消融治疗。

示B型预激综合征

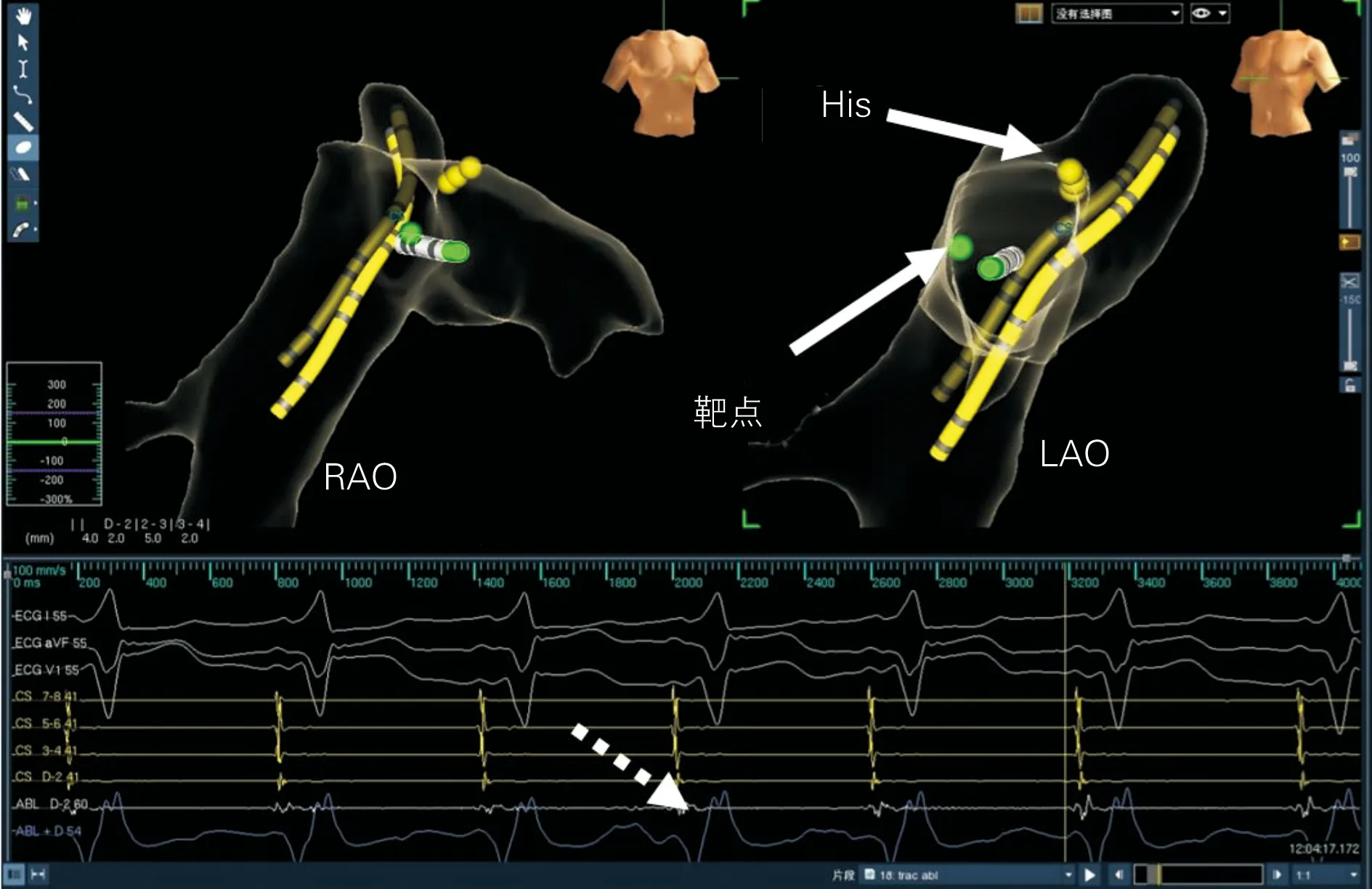

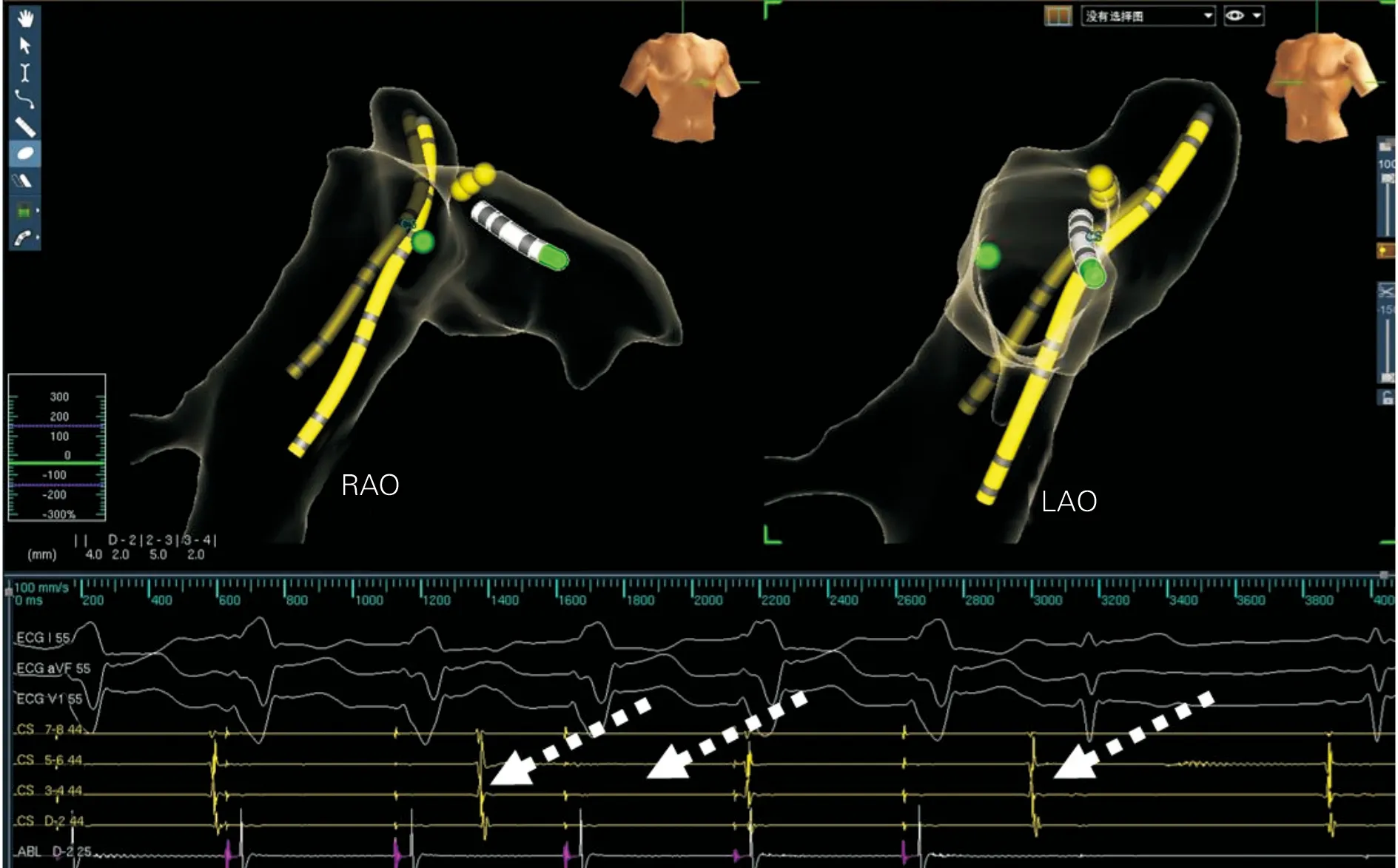

家属对于全麻的手术风险有顾虑,同时担忧X线导航有放射性危害。遂与患儿家属沟通可能的治疗方案,患儿家属要求尝试局麻下零射线三维电场导航消融手术。签署书面知情同意书,患儿背部贴三维参考贴片,穿刺右股静脉,置入6F血管鞘,送10极可调弯导管至冠状窦,穿刺右股静脉,置入8F血管鞘,送消融导管至右室,心室S1S1刺激极易诱发室上性心动过速(简称室上速)。在三尖瓣环标测约9点钟AV融合(图2),单极电图在预激时呈P-QS型,尝试消融易阻断,也容易恢复传导,将8F鞘置换成SR60长鞘,送入大头电极,在9点钟AV融合最佳,55℃、40 W消融有效,继续予以上述功率和温度巩固消融90 s,右室起搏500 ms逆传VA分离,观察旁路前传和逆传阻断(图3),采用多种程序刺激未诱发室上速。观察20 min后重复上述刺激旁路传导未恢复。退出导管,拔出血管鞘,加压包扎,送返病房。

实线箭头所示绿点为靶点位置,黄色圆点为His束位置,虚线箭头显示靶点为AV融合。RAO=右前斜位;LAO=左前斜位

图2术中旁路标测靶点图

术后即刻12导联心电图示窦性心律,无预激波(图4)。术后复查超声心动图显示心脏各腔室在正常值范围,无瓣膜返流。 术后1个月随访临床未再发作心悸。

讨论阵发性室上速是目前临床上常见的心律失常,采用药物治疗常常难以控制且不能根治,射频导管消融由于其成功率高、安全性好、创伤小、恢复快等优势,目前已成为根治阵发性室上速最有效的方法。传统的射频消融方法通过二维X线平面影像判断心腔结构、确定消融导管尖端位置,导管在心腔内的准确放置及消融放电需要在X线透视下完成。X线辐射最常见的损害是放射性皮炎,其它损害包括癌变、坏疽、眼部白内障以及细胞基因损伤等,尤其对射线敏感的儿童、孕妇、免疫功能低下等特殊患者[1-2]。探索减少X线曝光量以保护患者及医护人员是电生理医生和工程技术人员的一直以来的不懈追求[3-4]。

虚线箭头显示右室起搏,可见V波与逆传A波分离。RAO=右前斜位;LAO=左前斜位

图3术后右室起搏VA分离的心内电图

旁路阻断,未见预激波

儿童快速型心律失常是临床常见的一组心律失常,儿童正处于生长发育的旺盛阶段,全身各系统器官的结构及功能尚未发育成熟,限制了抗心律失常药物的使用。其中无休止性发作患者常很顽固,药物治疗效果差,难度大,易发展为心动过速性心肌病。由于儿童心脏容积小、心腔壁薄、传导系统发育不成熟、血管内径细等因素,使儿童射频消融的操作更难、危险性更大,零射线射频消融在儿科的临床应用受限[5]。本例患儿身高偏矮小,体重仅20 kg。此外儿童术中容易哭闹,一般需要全麻,手术风险及费用均显著增加。经过科室教授讨论后,与患儿家属沟通病情和初步评估,我们手术团队决定尝试局麻下EnsiteNavXTM系统标测下零射线射频消融术。经过标测患儿是心脏右室游离壁旁路,是心脏旁路消融手术中棘手的位置和类型,尝试消融易阻断,也容易恢复传导,提示消融电极与标测靶点贴靠不稳定,无法保证消融损伤的连续、透壁,即使反复消融仍难以保证彻底阻断房室旁路。进而换用Swartz鞘管支撑,增加消融电极的稳定性,保证消融损伤的透壁性,实现成功消融。消融术者团队扎实的心内电生理知识、娴熟的导管操作技术、标测技术人员的高效配合以及患儿的良好配合,上述均是此次局麻下零射线射频消融手术成功的关键。