草原人居环境保护与发展三元论

——以新疆伊犁河谷为例

2019-10-29阿拉衣阿不都艾力

阿拉衣·阿不都艾力

马椿栋

刘滨谊*

1 草原资源的保护与开发是未来中国建设发展的重大议题

中国草原总面积将近4亿hm2,几近占国土总面积的2/5,是世界上草原资源最丰富的国家之一。然而,90%的可利用草地都在不同程度上发生了退化,严重威胁着我国的生态安全和经济社会的可持续发展[1]。2017年8月中央全面深化改革领导小组第三十七次会议把草纳入山水林田湖生命共同体,这是对草原生态地位的重要肯定,对推进草原生态文明建设具有重要意义[2]。

国家一直重视草原人居环境建设,已把牧区可持续草原人居环境建设作为重点工作,从国家到地方前后出台了一系列对草原人居环境建设的政策。目前在多规合一国土空间规划背景下,寻找一种草原人居环境保护与发展的科学模式已经势在必行、时不我待。

2 人居环境三元论

人居环境三元论,运用其提出的三元论哲学[3],将人居环境的存在、意义、追求划分概括为人居背景、人居活动和人居建设三元素[4](图1)。进一步创立的人居环境研究方法论,关键解决的是研究人居环境的思维方式,综合运用经验主义、实证主义、人本主义和结构主义4种方法论,将人居环境研究范畴的三元置于同一体系中考虑[4](图2),三元论的人居环境观是人居环境规划建设的指导理论[4]。地球上人居环境的实体是一个从自然到人工的连续体,可以划分为荒野、乡村和城市三大基本类型[4]。

刘滨谊教授团队20多年的研究中基于冯纪忠先生早期的场域理论思想和吴良镛先生创立的人居环境科学理论,以“人居三元论”为核心,“背景-活动-建设”三位一体,以人居三元为线索,以过去5 000年和未来发展为时间轴,将中国960万km2的空间划分为平原地区、河谷地区、丘陵地区、水网地区和干旱地区五大类地域,对其中的城市、乡村、荒野等不同人类聚居环境进行了深入调研。研究中刘滨谊教授明确提出:“对于西部干旱区,关于人居环境背景、活动、建设三位一体的理论研究与综合评价属于空白。[5]”

伊犁河谷草原人居环境研究是典型的复杂区域人居环境研究,迫切需要能够提供综合性指导的理论。而人居环境三元论的核心思想正是在学科哲学观的高度,将人类人居环境分析归纳为人居背景、人居活动和人居建设3个方面,从而为草原人居环境理论与实践研究提供重要的指导。

3 伊犁河谷草原人居环境的特征与问题

3.1 伊犁河谷草原人居环境特征

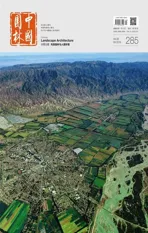

伊犁河谷位于中国天山山脉西部,面积约564万hm2,隶属于伊犁哈萨克自治州,含八县一市。伊犁河谷因丰沛的降水,在新疆干旱和半干旱区形成了独特的湿岛景观,俗称塞外江南。独特的地质、地貌和气候优势,使其具有优越的自然景观和历史文化,是新疆干旱区的一片宝贵绿洲。

伊犁河谷天然草原总面积约339.84万hm2,可利用面积约319.21万hm2。天然草原总面积占伊犁河谷国土总面积约60%,是林地面积的8倍、耕地面积的10倍,具有一定的独特性和代表性。

史前的伊犁河谷,经历了狩猎、原始农-畜业而进入了早期游牧时代[6]。公元前2000年原始农-畜业时代伊犁河谷草原就同时出现了农耕为主的定居式人居环境和游牧为主的移动式人居环境[6]。传统游牧民族除了一年四季过着移动式的人居方式外,其也有自己的城市文化,例如哈萨克族是一直生活在伊犁河谷草原的中国传统游牧民族之一,历史上一部分哈萨克族从事游牧业,一年四季游牧。一部分哈萨克族定居生活,从事农业和手工业,建造城市,创建了城市文化[7]。

图1 人居环境学三元论

图2 人居环境学研究三元方法论

图3 伊犁河谷草原人居环境特征示意图

伊犁河谷是一个多民族聚居、多元文化构成的地区,共有41个民族,13个主要民族[8]。各民族因人居活动方式的不同,具有各自独特的定居或移动式的人居类型。如今牧民出现了以牧为主、兼营农业的定居放牧,因此伊犁河谷目前定居和移动式人居环境同时存在。

通过文献梳理和史料研究,发现荒野、乡村、城市3种人居环境共存并融合是伊犁河谷草原人居环境最重要的特征(图3)。针对本文的研究内容,将伊犁河谷草原人居环境分为三大类:荒野人居环境、乡村人居环境、城市人居环境。荒野人居环境指伊犁河谷草原中移动式人居方式的传统游牧民人居环境,比如牧民的夏牧场;乡村人居环境指伊犁河谷草原中定居牧业村落和农业村落;城市人居环境指国家按行政建制设立的市、县、镇。

3.2 伊犁河谷草原人居环境发展中存在的问题

3.2.1 人居背景生态脆弱性明显,退化严重

草原地区地形、地貌、气候和植被条件复杂,具有自然生态敏感、地质灾害易发等特性。伊犁河谷天然草原因气候因素、超载放牧、建设投入不足、虫鼠害危害、人为破坏、生产方式落后和政策措施滞后等原因,64.65%的天然草原已出现退化现象[9]。

3.2.2 人居活动放牧成为草原退化的罪魁祸首

由于受传统农耕文化的影响,我国当前对放牧管理存在很多误解,把草原的生态恶化、牧区贫困、文化落后都归罪于放牧活动,导致禁牧盛行[10]。因为禁牧,草原移动式的人居方式也面临消失。

表1 伊犁河谷草原人居环境发展的5个阶段

3.2.3 人居环境建设面临地域特色日渐消失的危机

在生态移民的驱动下,移动式人居方式正在逐渐消失,久而久之,逐渐失去草原能够融合荒野、乡村、城市人居环境的独特性。生态移民后的定居点抄袭照搬,不从实际出发,脱离本土经济和文化基础,地方民俗文化艺术被压抑或埋没,使草原人居环境失去了基于草原文化的民族传统,失去地域特色,造成无归属感、无领域感、无识别性而千城一面的现象[11]。

3.2.4 草原人居环境的保护与发展需要科学理性

草原人居环境的背景、活动、建设有其特殊性。现有普适性的城乡规划建设理论与方法对于草原人居环境的发展针对性不强、有效性不够,照搬平原、河谷、山地丘陵和水网地区的规划建设模式尚不能解决游牧民族定居的人居建设问题,甚至会导致错误的建设,给草原资源、环境和生态的人居环境背景三元素的平衡带来更大的破坏,不能保障草原人居环境的质量,无法实现可持续发展。

4 伊犁河谷草原人居环境的机理研究

伊犁河谷草原人居环境的机理研究是对伊犁河谷草原人居环境三元大背景的研究。通过草原人居环境背景、活动方式、营造三位一体的综合研究,结合定性和定量研究方法,发现草原人居环境的特征、存在问题及问题症结。以调研为基础,基于新中国成立以来的政策导向发展,分为纯游牧时期、新中国成立后的前期、“人民公社化”时期、“草场公有承包,牧畜私有户养”时期和生态文明时期5个阶段[12](表1),总结梳理伊犁河谷草原人居环境演变过程的客观、人文和主-客观规律,以及伊犁河谷草原人居环境的演变机制。

4.1 伊犁河谷草原人居环境的特征研究

基于对伊犁河谷草原人居环境深入的调研和梳理,总结伊犁河谷草原人居环境的客观规律,在伊犁河谷草原人居环境分为荒野、乡村、城市三大类的基础上,又分为六小类即市、县、农业村、牧业村、夏牧场、牧民放牧和迁徙的草原。对应各类型,选取较为完整、相对独立的典型草原人居环境为研究对象,运用景观生态学的景观格局分析法,分析伊犁河谷草原中的荒野、乡村、城市人居环境特征。研究数据来源为Google Earth软件上获得的各类典型草原人居环境遥感影像图,在ArcGIS 9.2软件下对遥感影像运用目视解译法解译,提取景观信息。进而用斑块类型指数模式分别计算荒野、乡村、城市景观指数。最终以景观指数结论来说明荒野、乡村、城市3种人居环境形式共存并融合是伊犁河谷草原人居环境最重要的特征。

4.2 伊犁河谷草原人居环境问题的实质研究

对伊犁河谷草原人居环境的发展过程、演变、现状进行深入调研,“背景-活动-建设”三位一体,进行综合研究,以资源利用、社会平等、经济发展为评判标准,以生态环境、生活状态、生产方式为根据,探讨伊犁河谷草原人居环境存在问题并进一步解析存在问题的实质,以便更好地解决。

4.3 伊犁河谷草原人居环境的演变机制研究

机制涉及事物发展的内在规律,决定着人居环境发展方向与模式。只有较好地识别“机制”,才能引导人居环境朝可持续方向演进。从草原人居环境自然演化分析来寻找发展的客观规律,从草原人居生存方式文化演化分析来寻找发展的人文规律,从新中国成立以来政策导向发展的主-客观规律来探寻草原人居环境的演变机制。

5 伊犁河谷草原人居环境价值的量化研究

伊犁河谷草原人居环境价值的量化研究是对伊犁河谷草原人居活动体现的价值观与价值的研究。

定性判断与定量评价相结合,以伊犁河谷草原典型案例为对象,分析提炼草原人居背景中资源、环境、生态的三要素,构建草原人居环境资源评价标准与指标体系,建立草原人居环境CVA量化模型。包括:

a.草原人居环境资源的分析与评价体系;b.草原人居环境资源的开发与利用评价体系;c.草原人居环境资源的保护与管理评价体系;d.建立草原人居环境承载力(C)、生命力(V)、吸引力(A)的量化模型——草原人居环境CVA量化模型。

草原人居环境保护与发展的最终目标是达到社会的稳定、经济的增长、环境的保护。因此,草原人居环境保护与发展模式就是在草原人居环境资源的分析与评价、草原人居环境资源的开发与利用、草原人居环境资源的保护与管理的过程中兼顾草原人居环境的社会、经济与生态效益,并进行提升。

5.1 伊犁河谷草原人居环境承载力研究

草原人居环境承载力是草原资源对人类活动干扰的承受能力。是荒野、乡村、城市与人类之间的关系问题。其核心是草原人居环境资源的分析与评价(背景)。草原人居环境承载力主要表现为:环境容量、生态容量、文化和心理容量。描述或定量研究草原人居环境承载力,关键在于建立起人居环境承载力的指标体系及评价方法。

5.2 伊犁河谷草原人居环境生命力研究

草原人居环境生命力是草原人居环境经济可持续发展问题,其核心是草原人居环境资源的开发与利用(活动)。描述或定量研究草原人居环境生命力,关键都在于建立起人居环境生命力指标体系。人居环境生命力的指标体系是由一组反映人居环境生命力的指标所构成的有机整体,是对人居环境生命力质量的规定性的表现。

5.3 伊犁河谷草原人居环境吸引力研究

草原人居环境的吸引力是草原人居好坏程度的问题,其核心是草原人居环境资源的保护与管理(建设)。因为人居环境的优劣程度与人类选择居住的决定之间是有吸引力存在的,为了知道人居环境的优劣程度就要完成草原人居环境资源的保护与管理的评价。草原人居环境吸引力量化评价用指数评价法。指数评价法是根据各项评价指标具体数值,应用统计学方法或其他数学方法计算出综合草原人居环境吸引力指数,进而实现环境吸引力的评价。

5.4 草原人居环境CVA量化模型

根据研究得出的草原人居环境承载力、草原人居环境生命力、草原人居环境吸引力评价方法,最终综合三力评价建立草原人居环境保护与发展承载力(C)、生命力(V)、吸引力(A)的量化模型即草原人居环境CVA量化模型。

6 伊犁河谷草原人居环境的应用研究

伊犁河谷草原人居环境的应用研究是对伊犁河谷草原人居环境营造技术体现的本土知识的研究。

总结提炼草原人居环境本土知识,寻找草原人居环境本土知识继承并创新的方法。把草原人居环境CVA量化模型运用到“荒野-乡村-城市”共存并融合的人居环境具体案例中进行实践性验证。

6.1 伊犁河谷草原人居环境本土知识研究

在漫长的历史发展过程中,伊犁河谷草原人居环境的演变与自然、生产、生活等条件紧密相关,早期简单的生产关系形成的人居环境在新时期发生变化是历史和社会发展的必然结果,但是对于草原人居环境来说,不论社会、文化、经济等因素如何发展变化,有一点是永远不会改变的,那就是草原人民与自然之间紧密、和谐的生态关系,即草原人居环境本土知识[12]。草原上的人居活动有自身缜密的组织管理知识。若不掌握草原环境、游牧生产及游牧知识等实践基础的管理理念,则会引起草原生态和人文生态失衡。草原人居环境本土知识犹如草原人居环境的基因一样,需要保留传承。

6.2 伊犁河谷草原人居环境本土知识继承与创新研究

总结草原人居环境本土知识,提炼在草原人居环境演变过程中相对稳定不变的成分即草原人居环境基因,并从游牧生态意识的升华的角度提出对草原人居环境本土知识要继承,从草原人居环境传统生态技术提升的角度提出对草原人居环境本土知识要创新。

6.3 典型草原人居环境案例研究

选择关系紧密、地理位置上相邻的县城、牧区定牧村、夏牧场,为伊犁河谷城市-乡村-荒野共存并融合的典型人居环境为案例进行深入调研,利用草原人居环境CVA量化模型对牧区荒野、定居乡村、县城人居环境承载力、生命力和吸引力进行量化,并对相关模型进行实践性验证。

7 结论

7.1 伊犁河谷草原人居环境保护与发展三元论模式

伊犁河谷草原人居环境作为完整整体,以草原人居环境保护为主线,结合当前建设可持续草原人居环境系列工程的背景,试图寻找荒野、乡村、城市3种人居环境共存并融合,成为多种人居环境共同体的理想人居环境模式是伊犁河谷草原人居环境保护与发展的三元论模式(图4)。

而这种模式通过对草原人居环境背景、草原人居环境活动方式、草原人居环境营造三位一体的综合研究,围绕Ⅰ草原人居环境三元大背景研究、Ⅱ活动体现的价值观与价值研究、Ⅲ营造技术体现的本土知识研究,以Ⅰ客观规律为依据、以Ⅱ以主观需求为准绳、寻找及保留Ⅲ草原人居环境演化中相对稳定不变的基因,形成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之间的耦合互动Ⅳ而可以实现(图5)。

a.伊犁河谷草原人居环境特征与演变机制——是草原人居环境保护与发展模式的依据;

b.伊犁河谷草原人居环境CVA量化模型——是草原人居环境量化方法,寻找荒野、乡村、城市三者平衡发展关系的途径;

c.伊犁河谷草原人居环境被继承与创新的本土知识——是草原人居环境保护与发展中保留的相对稳定不变的基因;

d.伊犁河谷草原人居环境保护与发展模式——abc的耦合互动即多种人居环境复合体。

综上所述,伊犁河谷草原人居环境在发展中虽存在一些问题,但可发挥新疆维吾尔自治区其他人居环境较为宜居的优势,根据人居环境特征,解决问题、总结经验,找到平衡关系,使伊犁河谷成为多种人居环境形式复合体,保障荒野、乡村、城市人居平衡发展是最终的理想目标(图6)。

7.2 伊犁河谷草原人居环境保护与发展三元论模式的意义

7.2.1 有利于伊犁河谷实现社会稳定和长治久安的总目标、总任务

通过伊犁河谷人居环境可持续发展特征,把伊犁河谷建成山川秀美、和谐宜居、绿色环保、造福伊犁河谷各族人民和子孙后代的美好家园,是维护好民族团结,实现社会稳定和长治久安总目标、总任务的关键一环,同时关乎国家生态安全屏障构建,关乎全国可持续发展大局[13]。

7.2.2 保护沙漠绿洲的意义

因为相对适宜的气候条件和特殊的地理位置,伊犁河谷草原是新疆干旱区的一片可贵的沙漠绿洲,有必要控制草原的快速沙漠化,为世界留存这片可贵的沙漠中绿洲净土。在草原资源、环境、生态保护的前提下探索草原地区适宜的人居环境发展模式,保留塞外江南的这片万年绿洲,为我国西部地区提供安全保障。

7.2.3 建设新疆人居环境的意义

为新疆“新农村、新牧区”“生态移民”等草原人居环境建设工程提供指导思想,丰富其政策内涵,为牧民定居点建设提供新思路,改变草原牧区自发、无序的定居现状,改善草原人居环境。通过荒野、乡村、城市共存融合的人居环境保护与发展模式,保护正在消失的移动式人居环境方式(荒野人居方式)。

7.2.4 传承游牧文化与草原生态文化的意义

图4 伊犁河谷草原人居环境保护与发展模式示意图

图5 伊犁河谷草原人居环境保护与发展模式研究战略思路示意图

图6 伊犁河谷草原人居环境保护与发展模式研究技术路线图

由于对伊犁河谷草原人文生态及其价值的忽视和认识不足,在具体的保护实践中出现了诸多问题。集中化安置、围封转移、大规模禁牧等让游牧民族离开了“有根的”草原,进入一种新的“无根的”社会生态之中。伊犁河谷游牧民族在数千年的游牧过程中,形成了特有的草原生态观,游牧民定居之后,在建设新的草原人居环境,应该传承和借鉴草原生态文化的精髓。只有这样,才能继续创造更辉煌的草原文化,有利于维护草原生态系统的平衡[14]。

7.2.5 将伊犁河谷作为人居环境典范、人居环境生态博物馆的意义

构建一种荒野、乡村、城市共存融合的草原人居环境保护与发展模式使伊犁河谷成为多种人居环境共同体的典范。伊犁河谷草原人居环境将成为可以体验草原多种人居文化和参观草原多种人居环境类型的人居环境生态博物馆,对打造伊犁国际生态旅游谷以及旅游业相融合精准脱贫战略有重要意义。