基于人居环境三元理论的乡村景观游憩价值研究

2019-10-29张琳

张 琳

马椿栋

乡村是人类聚居环境的三大组成部分之一,在中国数千年发展中扮演了重要的角色,也是未来中国社会和人居环境发展的关键资源,除了提供食物和原材料外,在长期的人与自然的相互作用下,乡村形成了多样的景观风貌和风土文化,具有重要的资源环境生态价值、产业经济价值和社会文化精神价值。随着社会的发展进步和城镇化的快速推进,人们越来越偏爱健康、纯净的自然环境和悠闲、自在的游憩方式,乡村的休闲游憩价值逐渐凸显,人们深刻认识到乡村景观可以带来景观美感、身心健康以及舒适愉悦。方兴未艾的乡村旅游反映了人们对乡村游憩价值的追求和向往,据国家旅游局统计,全国城市居民周末休闲和节假日出游,70%以上选择在周边的乡村旅游,北京、上海、成都、广州和杭州等发达城市居民周末出游80%以上选择乡村,主要城市周边的乡村旅游接待量年均增长20%以上[1]。但同时,乡村旅游的发展也给乡村人居环境带来挑战和变化,在一定程度上加剧了乡村人地关系的矛盾,人居环境区域异化与同化过程同时加强,成为乡村公平与可持续发展的重要障碍[2]。本文基于人居环境科学理论,力求全面、系统地认识乡村景观游憩价值的构成要素及核心特征,厘清乡村人居环境与游憩价值之间的内在联系,将其转化为旅游、休闲、教育和文化传播等多样功能,从而发挥旅游活动在乡村人居环境建设的积极作用,实现乡村景观的保护、提升和可持续发展。

1 乡村人居环境与游憩资源的关联

人居环境三元论,将人居环境分析为人类赖以生存的“人居背景元”(生活的、农林的、自然的环境、资源和生态)、人居生存方式及其组织的“人居活动元”(人类的居住、聚集、游历活动行为)和人居环境形态营造的“人居建设元”(建筑、规划和风景园林)[3]。与旷野和城市共同作为人居环境的三大类型之一,乡村历经数千年得以形成的人与自然共同作用的景观,其人居环境的“三元”构成具有更加典型特征:其近自然化的“背景元”、乡土化的“活动元”及地域化的“建设元”,使乡村人居环境形成自身特定的自然生态系统和人文生态系统,“所有乡村地区皆是景观”[4](ICOMOS-IFLA)。

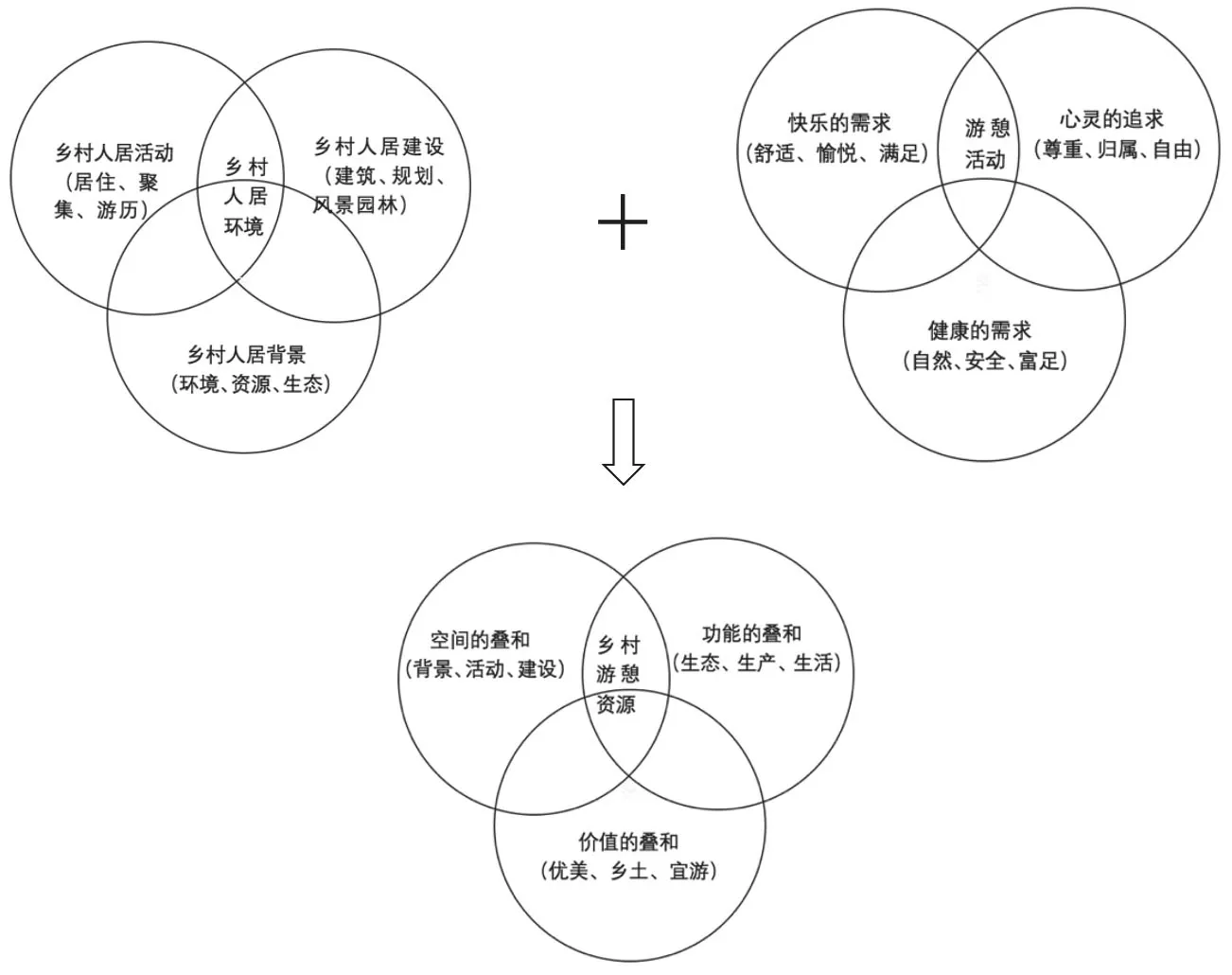

作为人居活动元三大基本活动类型之一游历的主要成分,游憩作为“人们在闲暇时间所进行的各种活动”,与人的体力恢复、精神舒缓紧密相关。《韦氏大辞典》将“游憩”定义为“在辛劳之后,使体力和精神得到恢复的行为”。“游憩动机理论”与“需求层次理论”表明,人们的游憩需求非常多元,从健康到快乐、再到心灵追求,其实是在通过各种休闲、旅游活动,使自己身心恢复到健康快乐的状态[5],从而使自身再具创造力。而随着生产技术提高、物质生活不断丰富、信息获取方便、休闲游憩的需求日益强烈,人们越来越追求生活质量,产生了强烈的对快乐和幸福的追求。从游憩产生的动机和特征来看,美丽的田园风光、丰富的农业特产、浓郁的乡土文化、独特的民俗风情和多彩的民族特色都是乡村游憩的重要基础,乡村游憩资源贯穿在乡村人居环境的背景、活动、建设之中,乡村游憩空间与自然景观、农业景观、聚落景观叠合交织在一起。良好的乡村人居环境提供了“采菊东篱下,悠然见南山”的乡野桃源、“田园牧歌式”的精神家园,能够满足当代和未来人们各个层面的游憩需求(图1)。

图1 乡村人居环境与景观游憩的关联

1.1 乡村人居背景与景观游憩

乡村人居背景以农林环境为主,含有自然环境、生活环境,涉及山、水、林、田、湖和草。自然环境生态因素、农业生产要素、乡村生活要素是乡村景观中最鲜明的组成元素,提供了健康的生态环境、多样的生物物种和适宜的风景园林小气候。通过农业、林业、渔业、狩猎、畜牧业和其他生产活动产生的农业景观,反映了农耕活动数千年演变积累下来的人地关系,不仅具有景观价值,而且具有重要的社会文化价值。如哈尼梯田、浙江青田稻鱼共生系统本身就是全球重要农业文化遗产和乡村文化景观,吸引着人们前来

观赏、游憩。乡村人居背景构成的近自然循环的生态网络系统,不仅为人们提供了适宜休闲游憩、康体疗养的自然环境,而且反映了人类对生命本源的希冀与渴求——安全、富足、淡泊和宁静。乡村人居背景不仅包含着传统审美,也反映了人类永恒的生存价值观,饱含着人们亘古不变的对自然的向往和心灵追求。

1.2 乡村人居活动与景观游憩

乡村人居活动主要包括乡村生产活动、生活活动、文化活动以及由此产生的大量具有地域特色的物质和非物质的乡土文化景观。乡村是人类人居文化的发源地,乡村人居活动及其养成的风俗习惯、三生方式与乡村社会的制度、文化、意识形态紧密相连。一方面,乡村的民族文化、宗教信仰、风土人情、传统艺术和民俗节庆等文化活动源远流长,表现出丰富的文化多样性,而这些文化活动发生的场所如祠堂、庙宇、集市等,也成为乡村特有的文化游憩空间;同时,由于乡村是生产和生活高度融合的区域,乡村的3次产业间具有高度关联性,所以各种乡村人居活动及其场所也相互叠和交织,如田间地头、河边埠头和村口晒场,这些生产活动场所同时也成为村民约定俗成的休闲游憩空间[6]。这其中,乡村居民是乡村人居活动的重要构成要素,作为农业生产、知识技艺、传统文化的主体,有了乡村居民,才有乡村活动的真实和活力,才有乡村文化的“形存神传”。乡村人居活动构成的“村民-文化-空间”一体的人文生态系统,凸显了乡土文化的特质和记忆,反映了人们恬淡、舒适、和谐的生活状态,寄托了一种传统文化的情怀,正所谓“看得见山、忘得见水、记得住乡愁”。

1.3 乡村人居建设与景观游憩

乡村人居建设主要包括乡村聚落及道路交通、环境卫生、基础工程等人工设施。乡村聚落景观是乡土建筑、街巷空间、自然环境等物质景观构成的复杂的聚落空间体系,也是村民生活、生产、休憩的场所,是聚落本身对地理环境、气候等自然条件和景观的回应[7],乡村民居因地制宜,讲究风调雨顺,表达了当地居民对自然美的爱,洋溢出人情、淳朴之美[8],而乡村园林则是以大自然真山真水等自然材料而形成的具有审美价值、高度自然精神境界的环境,“八景”“十景”“水口”等,既具有中国传统园林的审美,又朴素地保留着自然真迹,“虽由天作,宛自人开”[9]。乡村人居建设蕴藏的环境空间价值、美学艺术价值、社会文化价值,来自于当地居民与自然环境相融相生的历史进程,是本地生产生活需求在空间上的表达和提炼,保存了具有地域特征的真实历史信息,对本地居民具有内在的认同感,对外来游客有强烈的神秘感和吸引力。

2 乡村人居景观游憩价值的特征与评价

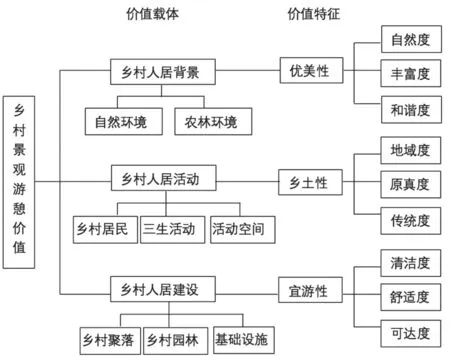

从以上对乡村人居环境要素与游憩特征的关联分析可以看出,乡村人居的背景、活动、建设在承载了生态、生产、生活功能的同时,也承载了重要的游憩功能。乡村景观游憩价值与乡村的经济、空间、环境、社会、文化、精神、健康、科学和技术紧密交叉联系在一起。本研究主要从近自然优美性、乡土性、宜游性3个方面进行乡村景观游憩价值的评价(图2)。

图2 乡村人居环境价值评价体系

2.1 优美性

优美性是乡村景观游憩价值的直观体现,相比较城市,乡村人居环境背景具有近自然性、广阔性和多样性特征,旷奥相宜,通过一种近自然平衡得以永续的土地利用。选取近自然度、丰富度、和谐度作为乡村景观游憩价值优美性的评价指标,不仅反映了乡村景观的视觉美感,而且反映了乡村游憩价值的健康性和可持续性,这种人与自然和谐统一的景观特征,是乡村游憩价值的资源本底。

1)近自然度:包括乡村的森林覆盖率、农田覆盖率、水域类型及面积占比、自然斑块的完整度和自然廊道的连接度等,反映了乡村景观顺物之性、复归于朴的“天地之美”。

2)丰富度:包括乡村景观的地貌奇特度、地形复杂度、地形起伏度、景象丰富度、风景旷奥度、植被多样性和景观多样性等,可以用M3模型进行乡村景观的美感量化[10]。

3)和谐度:包括乡村景观的格局完整度、风貌协调度、色彩调和度和肌理延续度等,既包括乡村人居建设内部的和谐,也包括人居建设与人居背景之间的和谐,反映了乡村农耕文化形成的特有的空间关系。

2.2 乡土性

乡土性是乡村景观游憩价值的内在支撑,村落是传统文化的发源所在,无论时代如何变迁,人们心中始终有着浓厚的乡土情结。研究表明,对个人最深层情感触动的风景是童年家园景观的记忆,而不是奇异的名山大川[11]。选取地域度、原真度、完整度作为乡村景观乡土性的评价指标,不仅反映了乡村人居活动的特征,而且是提升乡村景观游憩价值的内核动力。

1)地域度:包括乡村自然环境的地域代表度、乡村聚落的辨识度和文化特征的差异度等,反映了乡村特有的生产生活方式与自然环境相互作用下形成的文化景观风貌。

2)原真度:包括饮食、服饰、语言等日常生活的本土性、生产生活场景的真实性、村风民约及社会结构的完整度等,反映了当地居民与自然之间的联结程度。

3)传统度:包括历史文脉的完整度,民族文化的完整度、文学、戏曲和音乐等民间艺术的传承度等,是乡村生活方式、交往方式的深层次心理结构表达,反映了历史信息的丰富性、深刻性和独特性。

2.3 宜游性

宜游性是乡村景观游憩价值的外在表达,乡村游憩功能需要一定的环境和空间场所作为载体,选取清洁度、舒适度、可达度作为乡村景观游憩价值宜游性的评价指标,主要衡量乡村人居建设的水平,是否有适合游憩的物质环境和接待能力,是提升乡村景观游憩价值的支撑条件。

1)清洁度[12]:包括空气质量指数、水体质量指数、垃圾处理率和村落景观整洁度等,反映了乡村环境的整体卫生质量。

2)舒适度:包括风景园林小气候(温、湿、热等物理指标)、听觉舒适度(声景观)、嗅觉及味觉舒适度(芳香景观)等,可以利用人机环境同步系统对人体景观感知的指标进行测定,反映了乡村环境能够带给人体生理和心理上的舒适和愉悦度。

3)可达度:包括外部交通的可达度、内部交通的合理性,反映了人们获取乡村游憩资源的便利性。

3 乡村景观游憩价值的保护与利用

乡村人居环境的特点决定了乡村游憩有其自身的价值构成,并且贯穿其生态价值、美学价值、文化价值体系之中,对乡村景观游憩价值保护和利用的核心就是在旅游开发的过程中坚持乡村人居环境背景的整体保护、乡村人居活动的活化传承,以对乡村人居环境进行因地制宜的建设。

3.1 保护乡村游憩资源,发现乡村之“美”

坚持生态文明理念、保护青山绿水、保护乡村人地和谐的自然生态系统;树立正确的乡村审美——真实的自然美、田园美、乡土美。乡村环境的美丽是传统乡土体系在过去条件下自然产生的结果而非原因,乡村建设不是外来游客眼中风景如画、引发浪漫想象的乡境呈现,而是乡村切实基于环境发生和历史存续的结果[13],要坚持这种乡村审美的自然特质,使人们产生场所依赖和场所认同,避免所谓的品味化、形式化、艺术化的乡村建设倾向;保护农业景观资源,农业景观是乡村人居环境的基底,目前游人可能较少对单纯的农业生产景观观光感兴趣,但是乐于参与农事活动体验,可以采取“农+旅”的模式,通过田园耕作体验让游客认识到农业景观的价值。所以,保护好乡村游憩资源,就是要保护好乡村的青山绿水和农业景观的特质,将乡村的自然山水、农田景观、聚居村落和乡土文化作为一个有机的生态系统,保护自然之美、乡土之美,以乡村游憩活动引导乡村绿色发展方式和生活方式,形成生态宜居的乡村游憩背景环境。

3.2 活化乡村游憩空间,尊重乡村之“土”

尊重并体现乡土文化的地方差异性和独特性,“遵守各个民族——包括少数民族和土著民族的社会文化传统和习俗,并承认其价值[14]”。如果抽离了本地的生活场景、生活经验和历史语境,变成一种没有传统的符号,这样的乡村从整体格局、空间和景观,到具体的内容和特性,都失去本地传统乡村的灵魂和特质[15],趋于同质化,也会失去游憩的吸引力;要延续乡村历史文脉,讲好本地的故事,能够通过景观设计、项目策划及游线安排,把本地的历史和乡土文化整体、生动地表达出来,重点是对民风、民俗、民情等非物质文化以及古村落、古建筑、古祠堂等物质文化遗产的保护和利用,严格监控乡村节事活动泛滥化、表演化、商业化,尊重真实、传统的“自然时令”和“村寨节事”[16],倡导淳朴民风;创造多样化的乡村游憩空间,保护并延续乡村肌理及文化生活特点,不要盲目修建“高大上”的新广场、“小清新”的咖啡店,而是要建立健全乡村文化公共服务体系,如乡村图书馆、村史馆、民俗馆、传统文化展示馆及公共活动空间等;加强对民间非正式传统游憩空间的利用,如宗祠、戏台、集市、水井旁、小河边、打谷场、晾晒空地和村口大树下等,通过乡村游憩功能的注入恢复其场所精神,保护乡村优秀传统文化,形成乡村生态、文化、产业、旅游和社区的叠加功能,营造乡风文明的乡村游憩活动环境。

3.3 改善乡村游憩环境,提质乡村之“境”

乡村游憩环境应该重保护、轻建设,乡村游憩资源的载体是乡村的自然环境、资源、生态,乡村游憩资源的特色是淳朴的乡土文化和民俗风情,而不是过分强调所谓“高品位”的开发;乡村游憩功能的发挥应该主要是对现有民居建筑、乡村聚落设施的改造和活化利用,对房屋进行修缮、修复、保留,利用现有民居开展旅游住宿和餐饮服务,不需要新建大量的宾馆、酒店、度假村,避免重复建设农家乐,避免旅游发展给乡村生态环境和文化氛围带来不可逆的影响和破坏。这里特别强调乡村聚落功能的活化、民居的形式、房屋的结构、聚落的布局和庭园的绿化等,体现了人类与环境之间深刻的联系与积极的互动,具有丰富和全面的历史信息内涵[17],所以要充分考虑到本地村民生活的要求、保持本地人的生活和社区情景,不能简单将民居置换为商业经营和旅游服务设施,而要通过设计使村民的日常生活空间和旅游者的旅游活动空间共享、融合;提升乡村人居建设的和谐度,在乡村旅游发展的驱动下,经常会追求、放大乡村的游憩价值,按照旅游的思维范式去“重构”乡村景观,按照外来游客的想象和期待去创造性“保存”,乡村本来的民间性、草根性和地方性逐渐消失[15],而这种猎奇观光式的旅游会损坏对民族文化传统的尊重,所以在乡村游憩建设中需要保持建筑风格、材料、工艺以及建造方式的“原汁原味”,凸显与自然和文化传统的联系,保持可识别的地域性[18];主要任务是加强乡村道路、环卫、基础设施的建设,改善乡村环境、满足乡村居民现代化的生活需要,形成村美人和的乡村游憩建设环境。

4 结语:走向乡村旅游与乡村人居环境的协同发展

“乡村景观是全球都市居民提升生活品质的重要资源,所有的乡村景观都具有遗产价值,无论被评估为突出还是一般价值,这些遗产价值在规模和特征上呈现出多样性,对每一乡村景观价值的良好认知,将有助于对其未来进行适当和有效的管理”[4]。而休闲游憩价值是乡村景观的重要价值之一,在乡村旅游迅速发展的今天,迫切需要正确地认识并尊重、合理地展现并利用乡村景观的游憩价值。乡村人居环境是一个有机整体,是乡村环境、社会、经济整体发展的一个必然结果,充满了田园风光的乡土浪漫和恬淡生活的美好情境,经济合作与发展组织(OECD)以“乡村性”作为乡村旅游的特征,认为乡村旅游是指能提供游客个人的接触、对乡村的自然与人文环境体验的渴望,并尽可能地为游客们提供参与当地居民的活动、传统与生活方式的旅游形式[19]。所以乡村旅游可持续发展的关键就是要保存乡村性,将现代休闲游憩与乡土文化传承相结合,以自然的人居环境背景为基础、以真实的人居活动和文化为内核、以良好的人居建设为支撑,建立适宜的乡村环境管理与旅游发展模式,以游憩需求推动人居环境发展的改善。

同时,我们也强调乡村的游憩价值仅仅是乡村人居环境价值的一个方面,乡村的游憩功能也不应该是仅仅为了吸引外来游客,乡村旅游是乡村振兴的重要途径,但不是唯一途径。最主要的是要唤醒大家对乡村景观价值的认识和认可,保护乡村景观的价值;乡村更不应该是城市人的游乐园,为城市游客展演乡村,乡村旅游不应该只是给城市人提供一个短暂的逃离场所,而应该是文化的家园和持久的吸引力[20]。所以乡村旅游的发展应以乡村价值的保护、尊重和提升为前提、以乡村游憩功能的发展为契机、以乡村人居环境内生式发展为路径,重在自然环境保护、乡土文化传承、基础设施建设,而非改变农业景观、新建一个乡村旅游景区,只有这样,才能实现乡村旅游与人居环境的双赢协同发展,发挥乡村游憩价值在生态文明建设、乡土文化传承、城乡一体统筹发展中的积极作用。