晋隋名刹兴善寺

2019-10-28肖伊绯

肖伊绯

● 长安诸寺之冠,中国唐密祖庭

作为隋唐长安城内占地面积最为宏阔的大兴善寺,曾与大庄严寺、大总持寺各雄踞城内一坊之地(约合30万平方米),蔚为壮观。即便蜚声海内的大雁塔所在地——大慈恩寺,当时也不过踞地半坊而已。可以想见,踞整坊之地的大兴善寺,当年是何等宏伟庄严。一千余年过往,如今大庄严寺与大总持寺早已片瓦无存,只能在史籍中追想面目而已,而大兴善寺尚存,世人尚可入此千年梵境,亲身感受其巍巍雄风。

大兴善寺是隋唐皇家寺院,中国“佛教八宗”之一“密宗”祖庭,隋唐帝都长安三大译经场之一,位于长安城东靖善坊内(今西安市小寨兴善寺西街)。成书于北宋的《长安志》卷七,对大兴善寺有明确记载,称其“寺殿崇广,为京城之最。号曰太兴佛殿,制度与太庙同”,足见其地位尊崇,早已定论。

大兴善寺始建于晋武帝泰始二年(226),原名“遵善寺”,距今已1700余年,是西安现存历史最悠久的佛寺之一。隋文帝开皇年间扩建西安城为大兴城,寺占城内靖善坊一坊之地,取城名“大兴”二字,取坊名“善”字,赐名大兴善寺至今。

隋开皇年间,印度僧人阇那崛多、达摩笈多等先后来长安,在大兴善寺译经弘法。唐开元年间,印度僧人善无畏、金刚智、不空先后驻锡该寺,翻译经典,设坛传密,再经一行、惠果传承弘扬,形成博大精深的佛教文化宝库——唐密,后来又经空海、最澄等传之日本、韩国,再传马来西亚、印度尼西亚等地,流布广泛,影响久远,大兴善寺成为举世公认的中国佛教唐密祖庭。

隋唐时代,长安佛教盛行,由印度来长安传教及留学的僧侣在寺内翻译佛经和传授密宗,大兴善寺因此成为当时长安翻译佛经的三大译场之一,也是中印文化交流史上一个值得纪念的地方。2015年5月14日,国家主席习近平陪同印度总理莫迪参观大兴善寺。

● 观象:中轴览胜,古迹荟萃

千年弹指,追古溯今,大兴善寺之名,自隋唐时代至二十世纪,非但未被世人淡忘,反倒愈发使人向往。之前,也只是听闻其名,从未亲瞻,今年夏始得结缘,有幸入寺瞻礼。

与如今大多数都市丛林相仿,大兴善寺在西安城内,仍属闹中取静、大隐于市的境况。一溜红墙之外,车流如梭、商市如林;一溜红墙之内,梵呗绕梁、晨钟暮鼓,自是一派“人间佛教”景象。事实上,如今位于西安市小寨兴善寺西街的大兴善寺,城市交通便捷,有地铁与公交直达;地理位置显要,整条街道也以其寺名,不能不说是相当醒目的所在。普通游客与信众欲往瞻礼,颇为方便。

缓步西街,但见巨厦林立的城市中央,忽有一巨硕铜台,台上置巨大金刚杵一枚,颇为惊异。而铜台对着的,正是大兴善寺山门。现存山门为明代建造,造型魁偉,巍峨如城楼,恰似“人间化城”之意。山门为两层歇山式建筑,造型规整;门额南题刻“大兴善寺”四字,北题刻“五冈唐镇”四字;东侧镌有“庄严国土”四字,西侧镌有“利乐有情”四字。山门外门洞上正中嵌有“大兴善寺”石碑一块,为明代兵部主事田澜所写,下有“明正德岁旦主持文乾修建”字样。

需要特别解释的是,山门北向题刻“五冈唐镇”四字,乃是指大兴善寺隋代寺址地处大兴城第五道高岗,隋代皇室以“九五贵位”之地,不欲百姓居住,遂建大兴善寺镇之,故明代所建山门上,还以“五冈唐镇”四字来记录这一史事。只不过,明人以为大兴善寺兴于唐,忽略隋代首建之寓意,而将此寓意托于唐代,遂有此语。

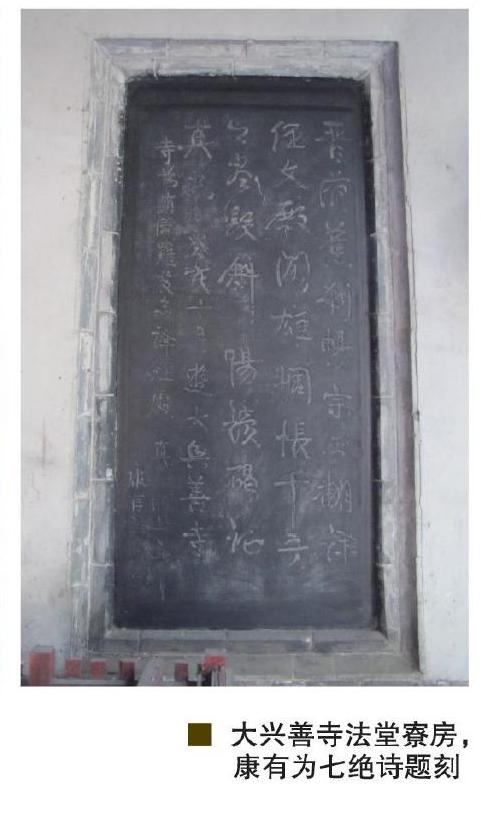

进入山门之后,大兴善寺整个寺院中轴线,便已展露眼前。纵观这一占地约120余亩的庞大寺院体系,殿堂、僧舍200余间栉次列置,形成了南北平行的三条轴线。主要建筑沿正南正北方向呈一字形排列在中轴线上,依次是天王殿、大雄宝殿、观音殿、东西禅堂、法堂等,地势逐渐趋高,缓坡如带。

此外,寺院西侧尚有佛塔一座,为清代砖塔式样,建造确切时间未详。塔为六边五层阁楼式,通高约为18米,塔下台基为方形。台基南辟劵门,门额镶嵌“舍利塔”三字,内为方形塔室。塔身为实心,层间以砖叠涩出檐,各层每面均辟有佛龛,内供菩萨造像。塔顶平砖攒尖,置石雕宝瓶塔刹。原本此塔南辟劵门嵌有砖雕门额,上书“普同塔”三字,应为埋藏僧侣遗骨遗物之处。1990年由他处迁建大兴善寺后改为“舍利塔”,但据考原址亦在隋长安城东靖善坊内,故将其视作大兴善寺故物亦无不可。

天王殿是山门后南北中轴线上的第一重殿宇,匾额“天王殿”为赵朴初题写。前殿供奉弥勒菩萨,后殿供奉韦陀尊者,为汉地佛寺惯例。比较特别的是,韦陀尊者塑像为壁面堆塑,完全贴于墙面塑成,且于塑像足下塑一巨硕祥云,颇有呼之欲出的动感。据介绍,此堆塑为明代旧物,今略修饰,神采依然,实在是弥足珍贵。

殿内东西两侧塑有四大天王像,南方为增长天王,身青色,持剑,职风;东方为持国天王,身白色,抱琵琶,职调;北方为多闻天王,身绿色,执伞,职雨;西方为广目天王,身红色,握蛇,职顺;寓意风调雨顺,国泰民安。殿外东西两侧各开一门,东侧门悬挂“金刚”牌匾,西侧门悬挂“悉地”牌匾。

自天王殿东侧门,即“金刚门”入,则遇平安地藏殿;自天王殿西侧门,即“悉地”门入,则遇救苦地藏殿,殿内供奉地藏王菩萨与十殿帝君。两座地藏殿后,又对称列置钟、鼓楼,其后即为大雄宝殿。

大雄宝殿内供奉五方佛造像,东西两侧供奉二十四诸天,后侧供奉海岛观音、善财童子和龙女。主尊“五方佛”又称“五智佛”“五智如来”,代表中、南、东、西、北五方。大雄宝殿之后,至观音殿间,东西向列置着两通古碑,一为清代乾隆五十年(1785)所刻《大兴善寺重修转轮经殿记》,一为金代泰和五年(1205)所刻《龙泉禅院之记》。

● 读碑:大儒感言,儒不及佛

清代乾隆五十年所刻《大兴善寺重修转轮经殿记》,这通碑记,直接地见证着观音殿前,如今已大致恢复的所谓“唐代转法轮殿遗址”(遗址处有础石二十余个,沿地表可见)的前世今生。为此,笔者不揣陋简,酌加整理,转录碑记原文如下:

西安大兴善寺重修转轮藏经殿记

赐进士出身前都察院左副都御史陕西王昶撰

定边县知县署潼关同知申兆定书并题额

周礼外史掌四方之志,三皇五帝之书,而孔子因百二十国宝书以成春秋,盖书之荟萃藏弁上古已然。自六经之后,散为诸子百家经,刘向父子校定而艺文志因之著录,凡一万三千二百六十余卷。隋唐经籍所录文几倍之。至于唐宋作者著述益繁,今统计之存者不逮百分之一,岂其余皆不足存欤?抑作者难传者不易欤?考汉以来,开献书之路,置写书之官,建藏书之蒂(地),又遣求书之使,分校书之职,其储之也,外有太史博士,内有延阁之室,兰台东观。又仁寿阁、文德殿、华林园、观文殿诸处,搜之不为不力,聚之不为不专。至士大夫之藏书者,自张华、杜兼、韦述以下,章章可考,几五六十家。而古书之传,往往逾时而失之。究其故,盖未尝旁搜博取,合经史子集四部,萃为一书,故遣佚如是其易也。若释氏不然,大小乘经律论为数而四千六百六十卷,其徒或历数万里挟以入震旦,或阅数十寒暑而往求焉。比其得爱护如头目脑髓,汇而藏之,著其时代,标以译人名姓,又以支那撰述随时增入,其徒既自书写剞劂,复丐宰官、长者、居士助之,且耸动世主为之镂刻,分贮于名山古寺,故两汉魏晋五代暨唐译出之经典,无有遗佚者。视吾儒之书,寝传寝失,岂可同日语哉。夫吾儒经术文章之士,多出于中原,非若印度身毒在西南绝徼之外,必梯山航海冒危险,历流沙积石而后可得之也。篆隶之后,继以楷书,因文考义,智愚共晓,非若西文梵字,必法师重译,执笔润文而后可读也。而遗佚若彼,全备若此,是吾儒之好古较诸释氏之宝护,弗如远甚明矣。西安大兴善寺,创自晋初,盛于隋唐间,仿西竺之制,建转轮藏经殿,有明万历间敕赐藏经,本朝雍正十三年新藏成,又以之年久殿圯,轮亦败坏,经有被风雨尘沙所损者,中丞毕公属同知徐君大文新之,以乾隆甲辰冬日落成。经言于一切,经能书写受持,功德无量,况取大藏而覆庇之,俾其永无失坠。世有义学沙门,庸以窥见佛乘之全功德不尤伟欤?虽然身为圣人之徒,而于其经典笃信之、固执之,乃不如缁衣白足,世之见斯文者,必得皇然而愧蹶然。而兴为久远,宝护之计,庶四部之书嗣后无或有散佚不全之憾乎?余之为记,盖非独为释氏导扬已也。

大清乾隆五十年岁次乙己春三月二十一日立石 绛州权善文刊

上述约900字的碑文,出自清代著名学者王昶(1725—1806)之手。王昶,字德甫、号述庵、又号兰泉,上海青浦人。清乾隆十九年进士,授内阁中书,协办侍读,入军机处,后又擢刑部郎中。乾隆三十三年,随大学士、云贵总督阿桂入川,平定大小金川。前后军旅九年,所有奏檄,均由其起草,加军功十三级,记录八次。凯旋之日,乾隆皇帝赐宴紫光阁,称其“久在军营,著有劳绩”,擢为鸿胪寺卿,赏顶戴花翎。不久,又升为大理寺卿、都察院右副都御使。

王昶深得乾隆皇帝信任与赞许,夸其为“人才难得”,不时委以重任。然而,其一生的主要成就,却不在仕途,而在学术,为当朝一代硕学大儒。尤其是在金石考证方面,他倾半生心血,搜罗商周铜器及历代碑刻拓本1500余种,编成《金石萃编》160卷,是一部极有价值的资料性、学术性著作,至今还在不断影印出版。其诗文结集《春融堂集》共60卷,姚鼐、俞樾曾先后为之作序。《大兴善寺重修转轮经殿记》作为王氏重要作品,被辑录于《春融堂集》卷四十七,传之后世。

在这篇碑记中,王昶将儒学典籍与佛教经书相比较,认为佛教徒在经书整理、保护、流传方面,比儒生文士更勝一筹,对此颇为感慨。碑记中,先是感叹,称佛教经书“分贮于名山古寺,故两汉魏晋五代暨唐译出之经典,无有遗佚者。视吾儒之书,寝传寝失,岂可同日语哉”;继又感言,称“而遗佚若彼,全备若此,是吾儒之好古较诸释氏之宝护,弗如远甚明矣”。

乾隆五十年,曾主持考察西安境内秦汉陵墓,为秦始皇陵立碑,又整修碑林、重建灞桥以及维修与加固西安城墙的陕西巡抚毕沅(1730—1797),在政务繁重之余,仍然惦记着大兴善寺的翻修工程,亲自主持重修大兴善寺转轮藏经殿。毕沅与王昶年龄相近,亦为清代著名学者。同为一代大儒,王昶为之撰写碑文之际,发出了如上种种感慨。这样的感慨之微妙,当然不同于一般下吏对上司的歌功颂德,也不同于平级官僚之间的互为吹捧,更多的只是表达了共同的儒学修养之下,对儒家典籍何以不如佛教经书传承有序的一番感怀。

毕沅,字纕蘅,亦字秋帆,江苏镇洋(今江苏太仓)人。乾隆二十五年进士,廷试第一,状元及第,授翰林院编修。乾隆五十年累官至河南巡抚,第二年擢湖广总督。毕沅是乾嘉时代的通经大儒,于经史小学金石地理之学,无所不通。曾续司马光书,成《续资治通鉴》,又有《传经表》《经典辨正》《灵岩山人诗文集》等著述。因其出任陕西巡抚多年,加之毕生嗜古好学,对陕西境内人文古迹多有考察、培修、记述与研究,曾著成《关中胜迹图志》《关中金石记》等。

王昶并非佛教信徒,以“纯儒”自命,颇为儒学典籍年久散佚、保护不力,而深感忧患。其撰《大兴善寺重修转轮经殿记》,所表达的那种发自一代大儒内心的忧患意识,是溢于字里行间的。碑文临末,他再发浩叹,称“虽然身为圣人之徒,而于其经典笃信之、固执之,乃不如缁衣白足,世之见斯文者,必得皇然而愧蹶然。而兴为久远,宝护之计,庶四部之书嗣后无或有散佚不全之憾乎?”最后,还特别强调与申明,宣称“余之为记,盖非独为释氏导扬已也”。

当然,出于对儒学正统的自觉维护,王昶对大兴善寺的史迹以及转轮藏经殿的历史并未过多记述,留下的史料并不算十分充分。不过,碑文中仅有的一句,“西安大兴善寺,创自晋初,盛于隋唐间,仿西竺之制,建转轮藏经殿,有明万历间敕赐藏经,本朝雍正十三年新藏成,又以之年久殿圯,轮亦败坏,经有被风雨尘沙所损者,中丞毕公属同知徐君大文新之,以乾隆甲辰冬日落成”,亦是颇有参考价值的史实记述。据此可知,转轮藏经殿确实初建于隋唐,至清初时尚存,殿内贮有“明万历间敕赐藏经”。不过因“年久殿圯,轮亦败坏”,至清“雍正十三年新藏成”,为贮藏这一部卷帙庞巨的“新藏”,官方遂出面主持重修转轮经殿。

● 人间佛教,密禅一家

再来看另一通年代更早,应为如今伫立于大兴善寺中年代最早的碑记,即金代泰和五年所刻《龙泉禅院之记》。(位于观音殿东南侧的《唐大兴善寺大辨正广智三藏国师之碑》,虽名唐碑,实为复制品,原碑今存西安碑林博物馆)

此碑乃从陕西富平县移来,碑记内容与大兴善寺本身无涉;可值得注意的是,此碑背面刻有《宗派图》一幅,却与位于观音殿西北侧的《大兴善寺法派碑记》有所呼应,颇具研究价值。

《大兴善寺法派碑记》为清咸丰元年(1851)刻造,南禅宗临济门下第三十七世了信和尚撰文,翰林院庶吉士武廷珍书,国仁和尚篆额。碑文记述了大兴善寺自明代以来的另一派“法脉”,即禅宗“法脉”在此地的流传。原来,明永乐年间(1403—1424),经过“会昌法难”之后一蹶不振的大兴善寺,终于得以重修寺院、再振宗风。但因寺院为禅宗法师主持,遂由隋唐时的密宗祖庭改建禅宗道场,一度改称“大兴善禅寺”,一时禅风大盛。

虽然因碑文漫漶,无法完整辨识,但约略可知,自唐武宗“会昌灭佛”之后,大兴善寺一度荒废;自宋明两代禅宗勃兴以来,大兴善寺又渐成禅宗门庭。传至清代中期,已“法脉”纷繁,为此特撰此“法派碑记”,以明确派系主流与支系。刻于《龙泉禅院之记》背面的《宗派图》,正是与此碑相对应的“图说”;刻于此图最上方者,乃是“祖师云岩”(曹洞宗)。

由此可见,所谓“人间佛教”,八宗本同源,禅密原一家。且看唐宋元明清,门庭改换万千重,可不变的只是一个“佛”字而已。