票友对票房的建设与管理*

——清末民国戏曲票友与票房关系之一

2019-10-24武翠娟

武翠娟

在清末民国戏曲史上,“票友”和“票房”一直是两个密不可分的概念。简单来说,票房就是供票友业余从事戏曲学习、演出的活动场所。然而,一直以来,对于票房(包括曲社)的研究大多集中在对各地票房发展概况的梳理及其票友的介绍(1)如马少波等主编的《中国京剧史》(中国戏剧出版社,1990年首版)、张发颖的《中国戏班史》(沈阳出版社,1991年首版)、赵山林的《中国戏曲传播接受史》(上海人民出版社,2008)、刘嵩昆的《西城梨园史料》(北京市西城区政协文史和学习委员会,2010)等著述,以及白宝华《梨园述往:老北京的京剧票房》(《北京文史资料》第62辑,2000)、朱复《民国时期北京主要业余昆曲社》(高福民、周泰主编《中国昆曲论坛 2003》)、姚惜云《天津的票友和票房》(《天津文史资料选辑》第21辑,1982)、罗亮生《上海京剧票房及票友》(《上海戏曲史料会萃》第1集,1987)、颜兆鹤、陈琨《旧上海的票友和票房》(陆坚心、完颜绍元《20世纪上海文史资料文库》第7辑,1999)等单篇,无不如是。,之于建设与运营管理却鲜乏系统的梳理。遵从历史的实际,一方面清末民国的大批票房是由票友一手创建的,另一方面为了保障票房的有效运转,其时票友还制定了一系列相应的管理体制和规范。尽管从所遗留的资料看,当初制定的规则还具有相当大的自由度和随意性,不仅南北方有异,各票房之间也互不相同,但是其内容中深刻的时代印迹,却鲜明地折射出了清末民国票房的发展演变轨迹,值得一探。

一

“票友是戏迷中的精品”[1],当偶尔的登台票演已不足以满足他们内心对于戏曲艺术的高度精神渴求时,一些票友干脆下海当起了职业演员,另有部分则索性办起了票房,邀众人一同共享声腔锣鼓之趣。一个公认的观点是票房是随着票友的增多而出现的,另一个常被忽略的事实却又是,清末民国年间的很多票房是由票友自发创建并运营管理的。当然,凡组织票房者,“第一要有钱”“第二在艺术上要真懂行”[2],这样在票友中才有号召力,大家才愿意前往聚集。不过,依其组建方式和经费来源的不同,又可约略分出两种:一为“把儿头”包办,另一则是会费制。

清末民初京、津地区出现的票房,几乎全系“把儿头”包办。“把儿头”又曰“票首”,是清末京师对票房实际投资创办人的俗称,该名称袭用自大鼓书。今援引满族曲艺表演艺术家谭凤元《单弦表演艺术》文中对清八角鼓票房把儿头的解释,以供参考:

……把儿头并不是“把头”的意思,而是从班头转音而来的,因为玩票的票友,不收人钱财,所以不愿意和戏班相混,才把一班儿称一把儿,班儿头称把儿头。

票房的把儿头,必须担负这个票房的费用,如赁房的房租,“教习”和挑笼子(2)“笼子”又写“拢子”。按谭凤元《单弦表演艺术》:指的是四个黑漆高圆笼,两个圆笼算一挑,每挑前面的圆笼外面嵌着铜字,票房的拢子上是四个字,叫“拢万儿”。生意门的拢子上是三个字,叫堂号。圆笼里装的是乐器和场面上应用的器物。笔者认为,谭氏的这一论断也同时解释了清季早期成立的票房多是用四字命名,如“三箫一韵”“风流自赏”“赏心乐事”“公余同乐”等,而其时以“打茶围”为主业兼培育职业艺伶的商业堂子名称则多是三个字,如梅巧玲之“景和堂”、张二奎之“忠恕堂”、刘赶三之“保身堂”等。如此看来,名称字数的不同也是清季伶、票的区别之一。因创办票房需挑笼子,所以票房的名称又俗谓之“笼号”。如清逸《票界怀旧录》(《戏剧丛刊》1932年第3期)述光绪间陈子芳于元明寺所创之票房时,内注:“佚其笼号”,可为一证。工人的工资,平日煤火茶水杂用,全由把儿头掏腰包支付,要不怎么说是“耗财买脸”呢?……[3]

清末影响力最大的翠峰庵“赏心乐事”,即由“前清宗室载公雁宾”于同治十年(1871)创办,其人“风雅好土,都人士戏拟‘小孟尝’呼之,其居室在京城西北偏盘儿胡同,幼即苦好皮黄,几以此失学”;票房所在地址“翠峰庵者,公之家庙也。延一老尼司香火,地僻而轩厂,有余屋数间,遂纠合同好,设票房焉。”[4]尽管是票每于过排日“亦卖坐尔,其价钱每人只当十钱六百文”,“每年春夏秋,彩串三次,每次二三日,谓之大卖座,每桌戏价四十吊当十钱,散坐二吊,亦能上坐伍陆百人。”但凡“至票友彩串时,所用之酒席,皆归载燕宾担认,不由戏价中取分文。”[5]光绪三十三年(1907),清宗室溥侗(红豆馆主)发起成立言乐社。该社以张扬雅乐、保存昆曲余脉为宗旨,常“约集同人粉墨登场,每逢假期和休息日串演排练”,即使“在清唱曲会等活动的组织上,红豆馆主也极讲究排场,如在北海公园的赏月曲会,每次必包租舫船,在船上摆设筵宴,邀曲友荡舟于山水间,清音雅奏,唱曲至深夜不散。为维持曲会活动的开销,不惜典当家私。”[6]又有民国三年(1914)樊棣生发起成立春阳友会。“‘春阳友会’彩排,戏票只收铜元十枚,不对外,购票须会友介绍,每场开销五十几元,但收入只有三十几元,其余由我垫出。”[7]剧评家郑菊瘦回忆春阳友会时也写:“至于会员俱有徽章,而所交会费不过略作点缀,其数甚微。凡公用开支统归樊棣生一人担负,所有开销巨大,在棣生毫不介意。”[8]

创办票房耗资的确不菲,以致有因此败家者。果子观票房票首汪绍即是一例。和载雁宾一样,满族贵胄子汪绍,自幼嗜戏成瘾,曾专门拜老生名家王长林为师,加之颇有家赀,索性于民国八年(1919)租赁旗人德月峰早年自建在德胜门内甘水桥果子观的家庙办起了票房。据说是票颇有气场,“各型髯口,各种道具,各样把子,无不齐备。并制布大领,绸子水袖之道袍多件,蟒、氅、帔、褶,均可代用。硬靠则上扎布制靠旗,下束布制下甲,且均穿厚底,”[9]并常租于云鹏戏箱组织彩唱,体面的票房排场使汪绍不久资产殆尽,晚年下场甚是凄凉。的确,由把儿头一人出资兴建的票房虽于清末后极多,但因其庞大的开支难以为继者也不在少数。

从地域和时段讲,会费制最早始于清末的上海。按收费方式的不同,其中又可区分出会员分摊、按月收费和按期收费等多种形式。

光绪甲辰、乙巳间(1904-1905)盛世元音成立,

其发起人为钱秀山、毛祝三、赵萱堂等,赁一小楼于迎春坊二弄,有会员二十余人,或执业于西人洋行或客帮字号。规模虽小,而办法得当。会中经费,由会员分摊,其教员为孙芝谱(孙菊仙之子)冯二狗等。嗣后孙芝谱死,经理无人,会务日形退化,遂致解散。[10]

据说是票开创了上海票界多个历史之最:一为上海首个以京剧起家的票房(后至周凤林主持时代,亦研习昆曲),二开启了上海京剧票友登台之始(3)据《上海票房之溯源》(陈伯熙编著《上海轶事大观》)文:盛世元音“每届星期,相率至徐园会串,以资练习,……研习既久,成绩渐著,曾在丹桂茶园串演,实为票友登台之始。售价每客二元,观者异常拥挤,盖是时以物希为贵也。”(见陈伯熙编著《上海轶事大观》,上海书店出版社,2000年版,第495页)。三乃首个实施会员公摊这一会费收纳制度的票房,此亦是我国戏曲票房史上的首例。

继盛世元音设立者为市隐轩,

其发起者为夏禹飏,人皆称之为夏王,执业于龙飞马房为写字生。……当时同夏君发起市隐轩尚有管海峰、陈玉麟、杨国珊等,会设于跑成厅观盛里口,即繁荣报旧址。会费每月三元,会员有十余人。居师友而任指导者,有贵俊卿、赵如泉等,盖夏好结交,与伶界感情颇好,故招致甚易。而与贵俊卿交情更厚,故其艺之得力于贵者甚多。后在宝善街大观茶园客串三晚,卖座极盛,售资三千余元。但该票房因社友星散,不数年停。[10]

由此则材料亦明确,市隐轩实行的是按月缴纳会费。类似者再如民国三年(1914)的中华票房,“会员有十余人,会费每月二元,社址在居仁里口”[11]。而按月收费也成为入民国后票房建设中最为常见、影响也最广的一种会费制度,并为北方票房广泛采用。像民国七年(1918)成立的北京熙春社票房,原系位于前门外西河沿的正乙祠内有一座戏台,票友们常来此借台练戏,遂组织票房,定名“熙春社”,公推老生票友陈虎扬为社长,内有各行当社员三、四十人,按月交纳会费,此也是南城管理有序、时间最长的票社。[12]另外,天津电报局国剧社每月会费每人一元,而北宁铁路局北宁国剧社每人每月会费仅五角。

宣统元年(1909)雅歌集成立,“系管西园、邹稚林等发起,创办市隐轩之夏禹飏亦在发起之列”:

有会员、会友二种。会员每月纳会费二元,能享学戏之权利。会友每月纳费一元,则除阅报品茶之外,不能复享他种权利也。……该集剧务主任夏禹飏、罗亮生两人,均研究京剧有素者也。遇有助赈助学等事,该集无不加入串演,以尽义务,所有开支由会员分派,不支分文,故外间多称道之。[10]

显见,雅歌集采用的是一种在按月缴费基础上的差异化会费制度。该会费制后又见“民国纪元之初”成立之久记社(初名“宜楼”,民国二年三月始改今名),初设时按“半年为期,会费预缴”[13],发展起来后则把“会费分特别普通二种,特别每年廿元,普通每年十元。”[10]业余昆曲界则有民国十八年(1929)6月成立的啸社,规定:“入社费三元”“会费每次一元”“普通社员每到会一次纳费一元”[14]。天津鹤鸣社则是根据会员参加彩排与否收费:“彩排者每月出社费大洋五元,不彩排者出一元。如此则泾渭有分,权利自别,可以免去多少纠纷,可谓尽美尽善,长于作法者也。”[15]可见,缴费数额的不同,既是区分票友会员权利的一种方式,同时也是加强其管理效能的一种手段。

此外又有:按期收费者,如清光绪三十年(1904)成立之平声曲社,多每月举行同期一次,每期每人收费一元[16];灵活收费者,如民国十一年(1922)成立之粟社“纳费每月缴一元至四元,随力而认”[17]。

由把儿头包办,到会员分摊,再到按月收费,及至差异化会费制的出现,不仅清晰展现了清末民国票房会费制度的衍生与发展,且在某种意义上亦喻示着票房内涵的扩充及功能的转变。即将以往人们头脑中的票房概念——以培育票友学戏、唱戏为主的场所的传统“票房科班”(4)如庄清逸《翠峰庵之今昔观(《国剧画报》第1卷第22期)》文中写翠峰庵:“凡在该票中学戏者,皆延内行名家教授,不许丝毫不像,文武均得与内行相同,至手下检场人,均票友为之,可谓之票友科班。”(《国剧画报》第1卷第22期)向为票友提供更多娱乐服务的“票房俱乐部”转变。有学者提出,此时(尤其是上海)的票房在某种意义上其实是继承和延续了以同乡和同业筹组的会馆或公所的功能,票友的定义和组成成份也遂之被放宽、扩大[18]。

二

的确,会费制的实施,一则把创建票房的资本由以往的一人负担分解为所有成员共同承受,经济压力遂减;二则票房的运作费用亦能得到有效保障与及时补充,甚或变得更加充裕(5)因除收取会费外,民国以后的诸多票房还会组织票友于戏院公演,对外售票,所得票资用以充实票房经费。如银钱业联谊会平剧组为充实经费,曾邀金融业名票、名媛举行大彩排,在黄金大戏院公演三场夜戏,票价分5角、1元、2元、3元四种。,这些无疑进一步激励了清末民国票友开办票房的热情。由斯,各地票房林立,活动更加频繁。民国二十五年(1936)发表的王晓春《票房沿革史》文内写到:“自民国成立后,因无禁令,学戏者十居八九,于是票房林立,如雨后春笋,表面上与旧票房相同,内容则格外进步。”[19]实指教戏、学戏虽然依旧是民国票房的首要本质,但是其组织管理与活动内容较前已大有差异。

尽管有史料显示,“把儿头”时代的票房也曾设一定的专门管理人员及规章制度,如翠峰庵“赏心乐事”票房的实际事务负责人先后有安敬之、德珺如、载阔亭等,规定“该票人不走散局,若有人请,须在每月六排外,方能应允,走局须本把儿人均去”,即票社全体成员一起出动。据说“其规矩甚严,凡本票之人,皆得遵守,倘有犯者,即罚香若干,堂供几堂。”[20]再有果子观票房,“文管事为周裕庭,武管事为张焕庭,言出法随,绳之以礼。”[9]然而这一票房类型却无法规避两方面事实:一是人员、机构单薄,几乎所有事务皆由票首或主持一人负责;二是所谓的“规矩”主要靠社中成员自觉遵守,一般多止于口头,缺乏严谨的制度约束力。相比较言之,实施会费制之后建立起来的票房,其组织管理则已明显日趋规范和严密,此从当时各社所颁之简章中即可窥见一斑。

其一,组织严密,分工明确。一则管理层面会分设会长、评议、财政、剧务主任、庶务等多个职位,彼此权责清晰;二则各职务均经大会选举产生,且制有严格的年限规定。如雅歌集“举定正副会长各一员,评议八员,财政一员,会计一员,正副剧务主任二员,庶务二员,文牍二员,招待四员,调查二员,聘请剧务教习二人,琴师二人,鼓师二人。”其中“会长有统辖全会事务之权”,“评议长有议决全会大小事务及对于会内有未善之事随时发言之权”,“财政员有主持全员金融之权”,“正副剧务主任专管串剧事宜”等等。且规定“本会各项任事职员均以一年为期,届时专函通告,邀集全体会员开大会改选,如果各职员在事勤劳昭著,足孚众望,得分别公举留任”。[21]从历史上看,先后被选为雅歌集会长者有邹稚林、管西园、罗亮生、袁履登,副会长有夏禹飏、朱联馥。民国十一年(1922)初成立的粟社,成立之初“公推正社长穆藕初君,副社长谢绳祖君,研究部主任殳九组君,副主任俞振飞君,书记王慕诘君,庶务杨习贤君。”[17]两周年后第一次集会再改订简章,调整其管理职员,“社长、副社长各一人,文牍二人,会计一人,庶务二人,曲务主任二人,均由社员投票选举之,一年一任;名誉社长一人,由发起人公推。”[22]并再次举行公选,“仍举穆藕初为会长,谢绳祖为副会长,徐凌云、俞振飞为曲务主任。”[23]民国十三年(1924)2月26日,旅沪江浙各省昆曲家俞伯陶、殷震贤等联合发起成立益社昆曲俱乐部,“并投票选举职员。结果俞伯陶被选为会长,殷震贤、吴乐山被选为副会长,汪颉荀被选为名誉会长。”[24]民国十八年(1929)6月成立之啸社,亦规定“本社推举委员五人办理本社社务。”[14]

其二,结构完备,事务公开。谓结构完备,是指很多票房会依其具体发展需要,下设多个分部,部门之间也是彼此各有专工。如久记社成立之初只设有剧部;民国四年(1915)四月与歌庐合并后,更添丝竹一门;六年(1917)四月,复增美术部;七年(1917)六月,又增新剧部,“每遇公益善举,戏剧、丝竹两部必往效力”[11]。粟社于成立二周年(1924)之际,借1月31日《申报》公布简章云,“本社酌设研究部,其规约及经费另订之”,同时决定成立出版部“由王慕喆、项馨吾、袁安圃撰述”[22]。又有民国十八年(1929)下海票友孙菊仙携名票刘叔度等于天津草庵厂共建鹤鸣社,“本社组织内分戏曲、音乐、评议、事务四部。戏曲部分扮演、排练两股,音乐部分助演、练习两股,评议部分编制、审查、宣传三股,事务部分交际、文书、庶务、会计四股。”[25]

事务公开,既包括上述之人事选举制度,亦指社内事宜多采取开会决议。如民国十二年(1923)3月上旬,久记社召开“第一次董事会议,讨论戏剧等各项要事”,共通过会员提议案13项,内容涉及聘请查账员、义务小学校长人选、创部剧的设立、彩排费用的收取等多个方面[26]。再如鹤鸣社亦规定:“全体理事,应成立理事会,公决本社之进行设施及一切事务。社长一人、副社长一人,由理事会全体理事中推选之。社长为理事会主席,如缺席时,由副社长一人轮次代行之。每部社主任一人,事务员若干,由社长指定提出理事会表决推任之。”[25]

其三,条文详尽,制度严格。此为新型票社的又一大特色。从雅歌集成立时颁布的简章看,内容共计11条,不仅涉猎宗旨、定名、管理、收费等项目,对于社员的入会、脱会及参加活动时的言行、着装等也都做有明晰规定。如谓:凡欲入本会之票友,“须品行端正,具有普遍学识为合格”;拟于出会者,又“必于一个月前来会宣告并具脱会理由书,否则次月会费仍须照缴”,尤以末项“规则”要求最多:

无论会员及来宾均祈循尊本会规则,谨订数条于下:(1)本会于开会集议及研究剧艺之时不准任意高声谈笑,致扰秩序。(2)会员等不得引领品不端及衣履不整者来会参观。(3)会中所备一应器具书报等件不得私携出外,亦不准暂时移借,以免散漫无稽。(4)在会诸君不得借本会名义在外招摇生事,免因个人而毁全体之名誉,否则一经察出,定必公同议罚或即令出会。[21]

其他票房的简章规定虽非与雅歌集相同,但也是内容详尽,各有特色。如粟社对社员资格的遴选与认定,民国十三年(1924)的改订简章第二条是写:“夙擅昆曲,赞同本社旨趣者,得社员二人介绍,得多数认可,得入社为社员;工于昆曲,著有声望者,经社员多数同意,得推为名誉社员。”[22]不过据曾参加粟社组建讨论会的沈彝如(1877-1946,先为昆山东山曲社票友,1922年入粟社,工付净)记述,当年“对社员资格讨论很久,决议新拍曲者入研究部,俟有成绩,得多数社员公认为合格,方可称本社社员。”[27]可见,它更加注重的是申请入会者的昆曲功底。此外再如啸社对会费和度曲活动的规定,该社于第六十次同期时所颁简章内容多达12条,其中第七条写“本社基本社员开会无论到否会费照缴”,第十一条“本社同人公约社员度曲时,勿高声谈笑,以免唱者分心”[14]。

三

诚然,培育票友是票房的第一要义。不过,综合来看这一时期的票房,无法否认,它们很大程度上已不再是一个纯粹的戏曲业余爱好者聚集地,而业已扩展为一个多功能的社会机构。此是由于,随着票房形态的转变,票界的势力空间渐趋形成,其社会影响力自然也得以有效拓展,藉此,很多票房又大力开展了诸如开办学校、整理曲谱曲目,组织学术研讨以及出版编辑刊物等多种社会活动。

(一)开办义务学校,此以民国时期的上海为多

先是民国十年(1921)久记社于闸北开办义务小学,至民国十七年(1928)又有雅风票房筹建雅风义务学校,学校一切经费均由票房承担。现以前者为例作一详尽分析。

久记社义务小学主要接收当地的贫家儿童,给予基础教育,两年间已招学生百余名。民国十二年(1923)于召开第一次董事会议之际,推选出该社名誉票友、著名社会活动家周剑云任校长。学校活动经费虽有社员捐助,但更多是通过票社演剧筹措,方式既有借票房彩排,亦每年举办专门演出。以民国十二年(1923)一年为例,由报刊报出与之相关的消息就不下三条,一是3月4日的票房彩排。按当日《申报》的报道,文章开篇先云:“芝罘路久记社,成立已有十二年,为沪上最著名之票房,除研究戏剧外,并设立一完善之义务学校于闸北,现有学生百余名,成绩甚佳。”下又列剧目曰:

已定之戏码有张四非、桃隐子民之《桑园会》,罗曲缘之《铁莲花》,罗绮緣(当指“罗曲缘”。引者注)、张四非之《白门楼》,徐晤飞、晋阳子之《武家坡》,魏三孙、魏二孙、陈培根之《李陵碑》,庐江慵樵之《三进士》,戎伯铭、马一鄂之《宝蟾送酒》,裘剑飞、罗曲缘之《葭盟关》,周华轩、魏三孙之《空城计》,张四非、李剑侯、裘剑飞、戎伯铭之《珠帘寨》,等十出。此中如魏氏兄弟及陈培根之《李陵碑》,俱系十余龄之童子,颇为特色,袭剑飞之《葭盟关》亦乃极有精彩者,他如《珠帘寨》一剧,为票友中绝少能演者云。[28]

事实上,久记社剧部有每月彩排的惯例,此为第十三次,按常理已非特殊新鲜事。但是该社却依然借《申报》大力对外宣传,并列各票友剧目极细。此行为显然系为包括学校筹款募捐在内的一次苦心之举。后又分别于4月20日和6月8日两次借九亩地新舞台为补充义务学校费用举办演出。前次演出当天适逢下雨,但仍座无虚席,甚至台上也卖客座,据事后《戏杂志》登载的“票房消息”,是日“总计卖出戏票四千余张,门售也有二百余元”[29];后次则先于演出前10日借《申报》发出预告[30],结束次日(6月9日)又公布现场消息:

来宾极为踊跃,未及七时,楼上下座为之满,后至者几无立足地。下午五时半开幕,由董事长钱一粟主席,略谓本社虽为一研究剧学机关,对于社会服务,未敢或后。举其大者言之,则如义务学校及暑期送诊等,虽无十分成绩,所幸尚未损越。惟是同人能力绵薄,维持为艰,故特演剧筹欵。承诸君热心赞助,无任感激,敬代贫民向诸君鸣谢。报告毕,即由该社义校学生唱歌,并表演游艺,极为观者称许。六时京剧开锣,各剧唱做俱佳,至十二时始散去。[31]

次年(1924)6月27日,又借更新舞台演剧筹款。此次采用的同样是先预告,再追记的宣传方式:“券价售洋一元,凡有心社会事业,提倡平民教育者,既饱耳福,又可有一善举云”[32]。演出剧目系:周祁仓《捉入曹》,朱示其、禇子民、马一谔《鸿鸾禧》,陶云侠《乾坤圈》,蔡龄童《武家坡》,庐江慵椎《徐母骂曹》,冯雏凤《打花鼓》,裘健飞《少年立志》,王凌云《穆天子》,张四非《定军山》,沈谷人《水淹七军》[33]。由上述之久记社行为足可见:一对义校事务之重视与认真,二为办好义校之苦心造诣。

(二)整理曲目、曲谱,开展学术研究

笔者揆度,清末民国票房之所以能够开展此类文字性活动,一则因为是时票友出身社会上层者居多,大都居有一定的文化水平,于戏曲一道不只满足了解其术的一面,深邃的艺理、博广的戏曲历史文化等也是诸多票友急于探求和认知的对象;二则源自大量文人票友的诞生和积极参与,文人的加入无疑既从知识文化层面为其活动的开展大大提供了便利,对于票房良好文化艺术气氛的营造也大有裨益。

相对言之,以对是时呈衰微之式的昆曲曲目、曲谱的整理为多。如昆山国乐保存会即源于原东山曲社同人为整理老曲师殷溎深传存的《昆曲粹存》曲谱而创建,严观涛主持,“编成十二集,厘定曲谱六百余折。后因财力所限,只出版了初集六册。1919年由上海朝记书庄发行,1924年又由上海校经山房重印”[17]。再如粟社,按沈淦祥对乃父沈彝如事迹的整理与回溯:

“粟社”成立后,穆藕初即嘱先父抄写曲谱。“粟社”有个计划,准备化三年时间、万元资金,将所有昆曲曲本出全、记谱,估计有四、五百出。由先父把底稿抄出后,寄苏州俞粟庐审阅删改、补正,俞粟庐阅毕,即寄北京吴瞿安处,研究牌名、引子,然后再寄回上海由先父清稿发印。

……

一直到一九二三年旧历九月初五,先父还在抄写曲谱,《杂记》上记着:“梳妆、掷戟、训子,扫秦、题曲、八阳,原谱由穆(指穆藕初)手交来,连新抄计十本,付杨(指杨习贤)。”这是先父所记关于昆、沪曲事的最后一笔。[27]

又有民国三十六年(1947)秋,王季烈约苏、沪曲家张紫东、徐凌云、居逸鸿、管际安等十人共组正俗曲社,“王氏之初衷,欲就清人所撰剧作精选百折,自制歌谱,总题为《正俗曲谱》,分作十卷次第出版。”第一卷名《正俗曲谱子辑》,由上海锦章书局于1947年12月出版,次年又续出第二卷《丑辑》,后终因财力不济而作罢[17]。

整理之外,也有侧重研究之业余组织诞生。昆曲界如民国二十二年(1933)12月,北京大学刘半农教授发起成立昆弋学会,该会宗旨第一条即是“提倡和研究昆曲、弋腔艺术”,第二条为“整理编演昆弋剧目”。惜因经费不足,又无专职人员,所做工作仅流于一般的学术探讨,几无成果。京剧界则如红豆馆主之言乐会,虽然约集同人粉墨登场、串演排练也为其主要活动,但平时亦常组织京戏研究的讨论,“因此从性质和形式来讲,言乐会更似是一个定期活动的京戏沙龙。”[34]民国二十年(1931)11月于南大街虎坊桥路北成立的北平国剧学会,则被后世推为“北平京(国)剧界最高学术团体”[35],“本会对于戏剧,以纯学者之态度,科学方法,为系统的整理与研究,期发挥吾国原有之剧学。”明确把“阐扬吾国戏剧学术,而定成本会之使命”。[36]“研究国剧的原理”“搜罗国剧的材料”都是其主要工作内容[37],并设编辑部,由傅芸子(1932年傅芸子东渡日本后,由其弟傅惜华接任)、齐如山任编辑部主任,不仅编篡了《国剧辞典》这样的巨著,还同时创办有《国剧画报》《戏剧丛刊》两个刊物,而尤以后者学术性最强,曾发表齐如山《脸谱之研究》《戏剧脚色名词考》《国剧身段谱》、庄清逸《南府之沿革》《戏中角色旧规则》、张伯驹《佛学与戏剧》《乱弹音韵辑要》等学术性论文多篇,于民国戏曲研究界影响甚大。并经常举行讲座,“由理论家宣读论文,行内人士现身说法,引起演员、票友的强烈兴趣。”[38]

(三)创办刊物

尽管清末以后各类戏曲报刊层出不穷,但是,一则受世风影响,二则为了更好地传播自己的戏剧艺术和观念,很多票房也争相办起了自己的专属报刊。类型样式也极为丰富,其中既有纪念刊,又有定期连续出版发行之期刊。

兹以纪念刊为例,该类型下又可再细分:一周年纪念刊,如:雅歌集为庆祝成立十五周年于民国十四年(1925)2月出刊的《雅歌集》(刘豁公主编;内容除回顾历史上,主要是票友评论文章,书前有票房票友照片多幅,后附《雅歌集简章》及《会员姓名地址一览表》;逐页题名《雅歌集特刊》),为庆祝二十周年于民国十八年(1929)11月出刊的《高山流水》(林植斋主编;上海顺利印务局印行;内刊雅歌集票房成员照片及纪念文字,同时收录齐如山、漱石生、漱六山房、徐慕云等戏曲理论家的剧评剧论三十余篇,逐页题名《雅歌集廿周纪念特刊》),及次年(1930)11月出刊的《雅歌集廿一周纪念特刊》(吕松声等编);上海兰社为纪念成立四周年于民国十六年(1927)12月出刊的《兰社丛刊》(刘豁公、郑子褒编著);沪宁、沪杭甬两路同人会为纪念其京剧部成立两周年、九周年分别于1929年8月和1934年11月两次出刊的《沪宁、沪杭甬两路同人会京剧二周纪念特刊》(80页,25开;收有浦秋樵《醉梨轩剧话》、张寄涯《戏剧和政治生活》、空我《外行谈剧》《张国杓旧戏剧与真艺术》、宋传骥《旧剧之改进观》等剧论文章20余篇。末附票房沿革史)《沪宁、沪杭甬两路同人会京剧九周纪念特刊》(85页,32开;收有关京剧及表演艺术问题的杂论数篇);二彩排/同期纪念特刊,如上海啸社自成立后,每月举行一次同期,1935年曾印有《啸社六十同期纪念刊》(目录及序题写《乙亥啸社六十同期纪念刊》),至1940年6月又有《啸社百期纪念刊》发行,北京国剧学会昆曲研究会民国三十一年(1942)夏借长安戏院彩排演出,并同时出版《昆曲研究会彩爨纪念集》一册,再如民国三十六年(1947)6月25日,上海市酒菜业职业工会第五、六分会京剧组为纪念其首次彩排而特意推出《联合京剧彩排纪念特刊》,逐页题名《京剧彩排纪念特刊》,主要刊载彩排剧目情况及观感文章。

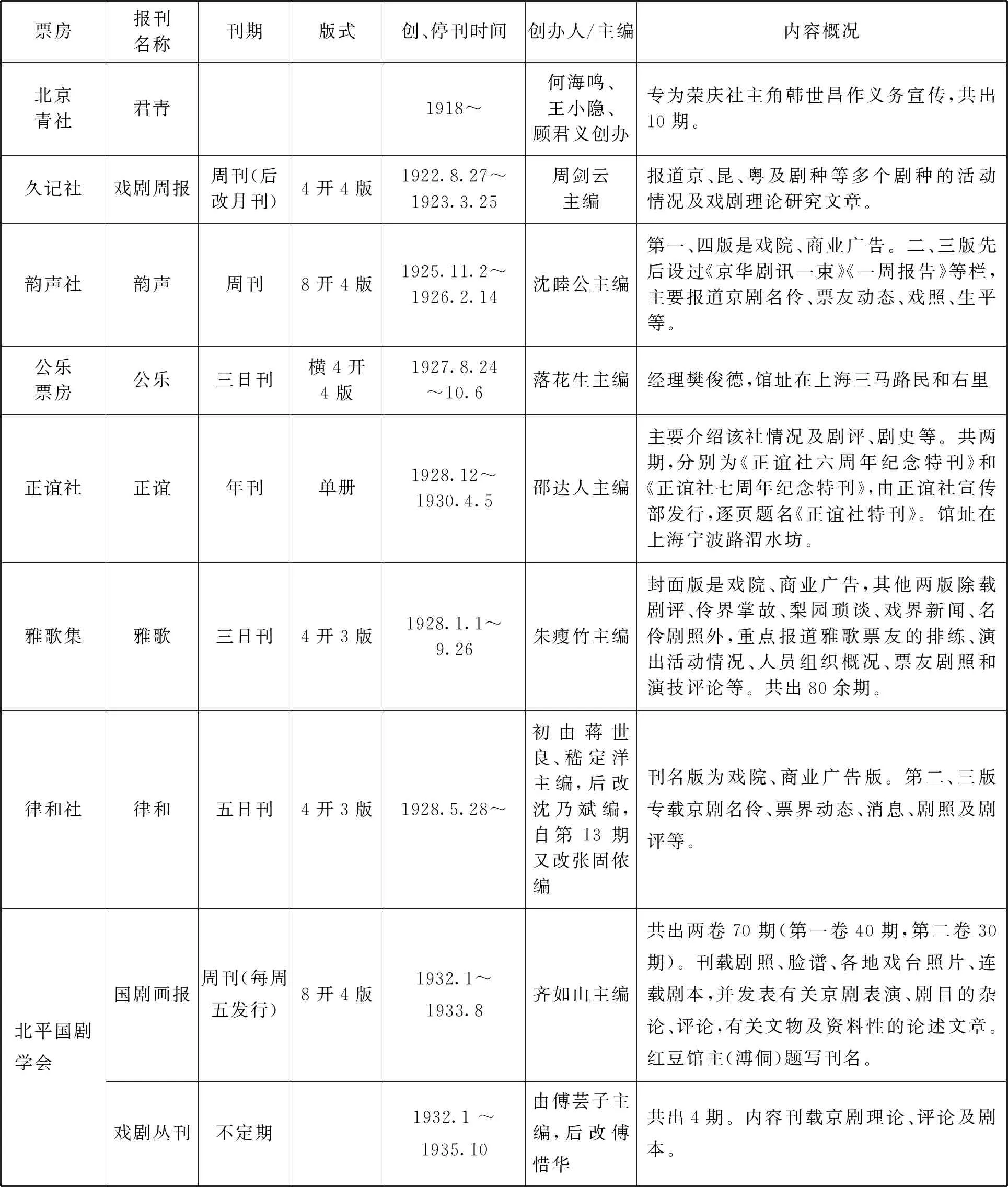

总揽清末民国票社自办期刊物,第一时间上全部集中于民国,第二地域上以上海为最。今就所知者按创刊时间早晚,分票房、报刊名称、刊期、性质、版式、创停时间等条目列表如下,以详其貌:

清末民国票房创办刊物(部分)汇辑表

票房报刊名称刊期版式创、停刊时间创办人/主编内容概况北京青社君青1918^何海鸣、王小隐、顾君义创办专为荣庆社主角韩世昌作义务宣传,共出10期。久记社戏剧周报周刊(后改月刊)4开4版1922.8.27^1923.3.25周剑云主编报道京、昆、粤及剧种等多个剧种的活动情况及戏剧理论研究文章。韵声社韵声周刊8开4版1925.11.2^1926.2.14沈睦公主编第一、四版是戏院、商业广告。二、三版先后设过《京华剧讯一束》《一周报告》等栏,主要报道京剧名伶、票友动态、戏照、生平等。公乐票房公乐三日刊横4开4版1927.8.24^10.6落花生主编经理樊俊德,馆址在上海三马路民和右里正谊社正谊年刊单册1928.12^1930.4.5邵达人主编主要介绍该社情况及剧评、剧史等。共两期,分别为《正谊社六周年纪念特刊》和《正谊社七周年纪念特刊》,由正谊社宣传部发行,逐页题名《正谊社特刊》。馆址在上海宁波路渭水坊。雅歌集雅歌三日刊4开3版1928.1.1^9.26朱瘦竹主编封面版是戏院、商业广告,其他两版除载剧评、伶界掌故、梨园琐谈、戏界新闻、名伶剧照外,重点报道雅歌票友的排练、演出活动情况、人员组织概况、票友剧照和演技评论等。共出80余期。律和社律和五日刊4开3版1928.5.28^初由蒋世良、嵇定洋主编,后改沈乃斌编,自第13期又改张固侬编刊名版为戏院、商业广告版。第二、三版专载京剧名伶、票界动态、消息、剧照及剧评等。北平国剧学会 国剧画报周刊(每周五发行)8开4版1932.1^1933.8齐如山主编共出两卷70期(第一卷40期,第二卷30期)。刊载剧照、脸谱、各地戏台照片、连载剧本,并发表有关京剧表演、剧目的杂论、评论,有关文物及资料性的论述文章。红豆馆主(溥侗)题写刊名。戏剧丛刊不定期1932.1^1935.10由傅芸子主编,后改傅惜华共出4期。内容刊载京剧理论、评论及剧本。

以上所辑,尽管数量谈不上庞大,但其价值意义却不容忽视。相对于其他报刊,特色也较为鲜明。综合言之大致有二:一在及时鲜活地记录了当时票界动态(尤其是本票房),此为后人研究清末民国票友文化留存了可靠的第一手材料,弥足珍贵。二在融新闻性与知识性于一体,侧重发表戏曲理论文章,从而为后人的进一步拓展研究提供了更广泛的思考视角。

综合以上,清末民国票友对于票房的建设和管理是全方位、多层面的,在他们的细心经营下,票房的功能内涵也不断得以丰富和拓展,两者相辅相成,共同成就了中国戏曲史上前所未有、后难再现的辉煌票友文化盛景。