华语纪录片《曼菲》与著名舞蹈家罗曼菲的艺术探究*

2019-10-23王彦

王 彦

自二十世纪中叶以来,台湾舞蹈艺术就以极具“深厚的中国艺术传统”“中国式的气韵美感”以及“独特的东方审美趣味”的“鲜明强烈”艺术风格,走出富于中华文明特色和文化意涵的“舞蹈民族化之路”[1]。其中佼佼者尤数“云门舞集”。云门舞集善用中华书法、中华武术、中西舞蹈技艺等多种创意媒介的艺术共通性,基于“文字伤舞”的理念独创“舞近于诗”的跨界表演艺术,引领台湾现代舞蹈艺术驰名世界舞林,创造台湾艺文黄金时代多年不衰。[2]然而,由于两岸艺术文化交流的特殊性,大陆观众直接欣赏到台湾舞蹈艺术的机会并不多,云门舞集多年来仅有的两次赴大陆演出尽管收到“轰动神州”之效果,但相应的深度解读和学理升华迄今仍“难得一见”[3]。直到2017年,纪念云门舞集领军人物、现代舞先锋人物、著名舞蹈家罗曼菲(1955—2006)生平的纪录片《曼菲》上映,成为罗曼菲研究的首份系统性影像史料,也为好奇者打开管窥台湾舞蹈艺术的一扇窗。

该片主人翁罗曼菲是台湾家喻户晓的明星级舞者,然其名在大陆研究文献中尚属空白。故该片作为罗曼菲研究的重要影像文本,值得关注。本文拟采文本分析法评述《曼菲》的叙事线索和拍摄手法,借鉴人类学研究的厚描式写法再现罗曼菲作为舞蹈教育家的舞者、师者、研者样貌及其对台湾艺文繁荣的不朽贡献,兼及探讨舞蹈教育事业对舞蹈艺术的传承意义。

一、再现舞蹈人生:从“满菲”到“曼菲”

罗曼菲(1955—2006)是台湾宜兰县人,自五岁起学舞,先后获台湾大学外文系学士(1977)、美国纽约大学舞蹈硕士(1985)学位。硕士毕业同年起执教于台北艺术大学舞蹈系,后任舞蹈系主任、研究所所长,创办该校舞蹈系七年一贯制。与云门第一代舞者共同创立“台北越界舞团”(1994),任云门2创团艺术总监、世界舞蹈联盟亚太编舞家大会主席。曾获台湾吴三连艺术奖(1999), 台湾文化艺术基金会文艺奖舞蹈类奖(1999)。2001年,罗曼菲确诊罹患癌症,五年后病逝。2015年,罗曼菲逝世十周年之际,其生前师友、台湾云门舞集创始人林怀民特邀导演陈怀恩创作纪录片《曼菲》,于两年后付梓公映。

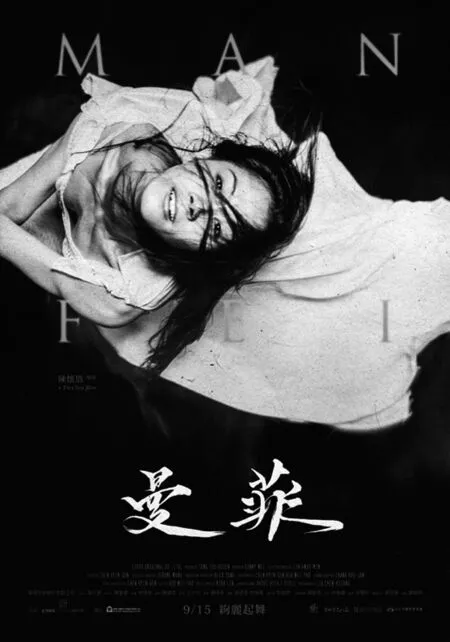

由于舞蹈艺术稍纵即逝的现场性,极少有舞蹈演出实践能在历史长河中不朽,在电子媒介技术不发达时代更鲜有舞台风采能在大众文化工业的光影中永生。纪录片《曼菲》却能突破主人翁生前自述影像稀少之局限,借力亲友口述集体记忆,以舞蹈和诗一般的叙事语言连接起现在进行时的访问素材和过去时的图像史料,而成为叫好又叫座的佳作。该片(海报见图1)上映短短几天,台湾票房即破百万,入围第十四届香港亚洲电影节,成为第六届新加坡华语电影节的开幕影片,专业媒体剧评不断,一众舞迷影迷粉丝专页为之洗版。

图1 纪录片《曼菲》海报

纪录片上半部分是曼菲的个人舞蹈简史,下半部分是生病后的曼菲面对病痛和死亡时的心路历程与舞蹈实践,贯穿全片始终的叙事则是罗曼菲作为舞蹈教育家的舞者、师者、研者样貌。

纪录片尾声和开篇分别是大姐二姐为小妹曼菲墓地献花的絮语、以及关于小妹出生的对谈,开门见山交代曼菲是为舞而生的:“不是我选择了舞蹈,而是舞蹈选择了我”(见片首字幕上曼菲的自白)。

曼菲的大姐罗伊菲描述天使坠落凡尘的惊天动地:“1955年,(我这个小妹)生下来就是眼睛大大的,就看了我爸爸(一眼)这样。”

女婴长大后,身高162公分,手长56公分,腿长102公分,体重只有48公斤。

“到现在我都还可以清楚记得她的身型”,云门舞集创始人林怀民说,“罗曼菲是天生的舞者,她(生来)就是舞者的模样”[4]。

二姐罗苏菲问:“叫‘曼’是因为最慢(兄姊妹中最晚)一个生出来是吧?”

“不是”,大姐解释,“‘曼’跟‘满’同音,对不对?中国人很喜欢说,到此为止,就是满了。”

继大姐二姐的出场拉开全片帷幕,紧接着,与曼菲有大大小小渊源的台湾当代舞蹈家陆续出场,娓娓道来这个姓“罗”名“曼菲”的宜兰女孩从小如何爱跳民族舞蹈,长大后如何考上台大外文系,如何加入刘凤学教授的舞团,以“好玩”的心情去“云门”上课,直到去纽约才开始认真学舞,并以跳舞、教舞为志业。

片中最隽永的镜头之一,即曼菲在舞蹈“挽歌”中的现场表演,也充满“满”的隐喻。“挽歌”是曼菲一个人的圆舞曲,编舞者林怀民为其编作的整支舞里只有旋转一个动作。以百千万种旋影转足十分钟后,身着巨幅宽摆舞裙的曼菲以极其镇定决然的姿态蓦然定格,纹丝不动,显示出精湛的舞蹈技艺。曼菲不停地转,转到观众目眩神迷。加速度旋转延后而成的蒙太奇弧线,让曼菲看起来像一个正在制作中的容器——如同影片《人鬼情未了》中的那个经典镜头。容器在加速度中渐渐成形,盛“满”舞,盛“满”爱。

因生到小女儿而“心满意足”,而决定“到此为止”不再生育的曼菲父母料不到,谐音“满”竟成为小女儿舞蹈人生盛宴的预言和脚注。在剪进纪录片的镜头中,我们看到各种“满”:老天爷赏饭吃的天生丽质难自弃,惊艳宝岛的满溢舞蹈才华,满溢给云门舞集每一个角落的敬业乐业,耳目一新的师生关系中满溢的崇拜和欣赏,与李安、林嘉惠夫妇互相见证结婚喜宴和毕业典礼的喜气洋洋,叽叽喳喳的闺蜜出行途中满溢的欢声笑语快掀翻整个车顶……

限于篇幅未被纳入纪录片的溢满的爱,在友人徐璐的追忆中,更只能用惊叹来形容,“朋友络绎不绝,不管在病房里或家里,总是有一群朋友围绕着她。冯燕、朱怡、老焦、Sheree常逗她开心,一向不爬楼梯的张小燕三天、两天就来看她,不管那近二十几阶的石梯及四层楼的楼梯。李烈几乎天天来陪她,帮她按摩。晓雄来烧红烧肉,在最后二个月,几乎整日陪伴。文茜带她去玩耍。大佑带着吉他唱歌给她听。金幼安夫妇和Rita夫妇分别帮她办了两次五十岁的生日party”[5]。蔡康永感念她“示范了死亡前的人生”,令他学到好多。

二、构思纪录片:从“罗曼菲”到“曼菲精神”

纪录片为何得名“曼菲”,而不是连名带姓的“罗曼菲”?只因导演陈怀恩创作时发现,拍片过程中访问过的所有人,都称呼罗曼菲为“曼菲”。与“罗曼菲”作为一个具象的人相比,陈怀恩觉得,“曼菲”更接近于“一种精神,一种意识存在”。

一个“曼”字,谜之动感,与欣欣向荣的“菲”连成现代舞一般灵动不羁的旋律与画面。为呈现这种舞蹈的动感和生命的动感,纪录片开篇即以一个运动长镜头追逐一只亦真亦幻的蝴蝶。随着蝴蝶的飞翔运动轨迹,长镜头画面逐帧穿越宁静的教学楼、摇曳的芦苇荡、平湖、飞鸟……长镜头徐徐展开宝岛河山壮丽,以流畅如诗的自然景观隐喻《挽歌》《芦苇》《芙烈达》《胭脂扣》《医院里的春天》等罗曼菲舞蹈代表作的朦胧意境,从蝴蝶的视角再现波光潋滟的“曼菲”之美。

穿梭全片始终、不断循环往复出现的一个镜头是,曼菲友人在加速度中驱车穿梭盘山公路,穿越重重迷雾,穿透时光隧道。

友人边驱车,边谈到作为友谊信物的两件容器,一件是友人送曼菲的玻璃花瓶,另一件是曼菲回赠友人的锡花瓶。有一天,曼菲失魂落魄地来敲门,“你送的玻璃花瓶碎了,没了”。友人在片尾哀叹:“玻璃瓶就像人的舞蹈生命,人没了,舞就没了……但曼菲送的锡花瓶是永远不会碎的。”

始于生之虚无,终于死之虚无,纪录片《曼菲》借友人之口道出“人在,舞在”和“人没,舞没”是每位舞者逃不脱的宿命。的确,舞蹈可能是所有艺术形式中最昙花一现、最白驹过隙、最无法永生和永恒的那一类。但在曼菲这里,魔咒被打破。

曼菲通过创造历史来打破魔咒。而立之年离美返台,曼菲成为台湾舞蹈享誉世界的主力推手之一。她编演《挽歌》《羽化》《爱玲说》《芙烈达》《胭脂扣》《女人心事》《喜宴过后》以及《医院里的春天》等脍炙人口的代表作,先后出任台北艺术大学舞蹈系主任、研究所所长,与“云门”第一代舞者共创“台北越界舞团”,出任“云门2”创团艺术总监,获颁吴三连艺术奖和国家文艺奖,在与癌症顽强斗争的最后时光中不懈创作,直到在51岁的英年里早逝。那一年是2006年。可以说,曼菲成长和成名的那些年,也是台湾繁荣崛起、台湾艺文茁壮的黄金年代。

曼菲记录了台湾现代舞发展的历史,这也令她像锡花瓶一样不朽。1995年,她以“半世纪的脚步声”为题策办“台湾舞蹈史研讨会”,为战后近五十年间的台湾舞蹈拓荒期留下珍贵研究史料。

三、口述舞者、师者、研者样貌:从“人没”到“舞在”

这是一部主角缺席的纪录片,开拍时已经“人没,舞没”十年整。通过一系列运动镜头,纪录片追踪逝者生平活动空间,切换到生前住过、至今仍保持原貌的闺房(图2),坦诚面对“人没”的事实。随后,导演翻转视角,锁定叙事主轴为“思念曼菲”,精心铺陈多个学生、同事、亲友对曼菲的集体记忆和思念论述。

图2 曼菲已逝,房间仍保留原貌

有些思念关乎曼菲本人,“长得很漂亮,穿得也很漂亮,吸引全部目光”,“举止特别利落”,“说话时眼睛发亮”,“铅笔转动的速度和大脑转动的速度一样快”,“自信,洋派”,“也很原住民”,“但其实个性是以和为贵”。

有些思念关乎与曼菲的师生情谊。这些情谊里有粉丝的失落,“本来考试就是为了看一眼曼菲老师嘛,结果没看到”。

有温情,“第一次上课迟到,就在宿舍接到老师电话,吓一跳,她说我是曼菲老师,我知道你睡过头了,不要着急,先起床,喝杯咖啡,再过来”。

有细水长流, “当学生时,她会跟我们一起搭肩膀聊天、穿一样的练功裤,到纽约读书时我变成她的学妹,她带我去买扫把、打点生活用品, 回到台湾后她是舞蹈系的系主任, 找我去系里上编舞。她也曾是我的舞者, 非常诚恳地跳着我编的舞, 完全没有架子”。

有善解人意,“排练时曼菲老师总是送一点东西过后就走,怕在场害我们紧张”。

有冷幽默,“我练功痛到飙脏话‘Fuck’,曼菲老师就走过来,边打响指,边一字一顿拼读‘F、U、C、K’四个字母,然后走开了”。

有仗义疏财,“老师会直接用钱来帮助你,她带朋友来,直接塞给我一把钞票,买走我影展的三幅画”。

有恨铁不成钢,“老师很凶”,“大家都能做到的动作,我就是做不到,曼菲老师气得叫我什么都不要做,说我是越做越错,让我到墙角看大家练,我就在墙角一直哭一直哭,边哭边看”。

也有一日为师终身为母的慈悲。弥留之际,曼菲一边担心有两个学生没有她的指导“活不下去”,一边劝退试图从海外飞回见她最后一面的得意门生,因为有个千载难逢的排演机会刚向学生伸出橄榄枝。有学生发扬光大舞蹈事业,是曼菲更乐见、甚至最乐见的——虽然她已经见不到了。

正是透过集体记忆和思念论述的串联,这部主角缺席的纪录片才得以突破主角无法现身说法的拘囿,再现出罗曼菲的舞者师者研者样貌。

说到为人师表这回事,林怀民是懂曼菲的:“她不是妈宝型的老师。她跟学生是朋友。”

说到教学相长这回事,连著名导演李安都赞不绝口:“罗曼菲舞者带得好棒,(罗曼菲)这些舞都比(我的)电影好看多了。”

欲带舞,先教舞。为了教好带好舞蹈,曼菲花很多时间和心力自编教材,提炼过往积累的观念、技巧和舞台演出经验,琢磨出一套系统的训练学生身体运用的教学法(图3)。她为莘莘学子制作“给舞蹈新鲜人”系列,举办“台北国际舞蹈周”和“台北国际舞蹈学院舞蹈节”。任职系主任期间,她开创舞蹈系七年一贯制,为大学部学生单独举办毕业发表会,均成为台湾舞蹈教育的创举。

图3 曼菲在教舞(来源:纪录片《曼菲》截图)

纪录片对曼菲的刻画不只是教育工作面向,还有教育管理工作面向。我们看到,曼菲不拘一格教人才,曼菲也不拘一格招人才。求贤若渴的她主动打电话安抚名落孙山的考生,及时推出转学考制度给一度错过的学生,甚至大胆建议有舞蹈天份的在读大学生弃学位来跳舞。为了让更多台湾舞者有舞可跳,以舞谋生,她联合发起创建“云门2”,并慷慨编舞机会分年轻后辈一杯羹。

曼菲不仅桃李满台湾,亦以伯乐的眼光和胸怀吸引全世界的优秀舞者,为台湾艺文界注入新鲜血液。柬埔寨出生的张晓雄便是其中一个。张晓雄是现代舞蹈大师马莎·葛兰姆的高徒,因与曼菲在香港合作舞蹈演出后,应邀来台教书、参与台北越界舞团演出,成为曼菲的长期工作伙伴。若非曼菲的热心,39岁的张晓雄可能仍在世界各地学舞流浪,更可能因“舞龄”之墙而放弃跳舞。是曼菲对他的知遇之恩,改变了他的人生。

结语:“教舞吧!它会让你不朽。”

上帝偏爱曼菲, 在繁花似锦的盛年就迫不及待召走这舞之精灵。如今, 曼菲已在天堂 “手舞足蹈”“扳手扳脚” (如纪录片尾两位挚友所言)十年有余。然而她依然活在人世间, 活在爱她、 怀念她的人们心里。不论是以曼菲的《挽歌》舞影为原型的铜雕艺术《旋的冥想》, 还是办得有声有色的“罗曼菲舞蹈奖助学金”, 一直不断激励后进舞者“成为关键的人”。

而在这部纪录曼菲生平关键时刻的纪录片中,我们看到致力创作及培育新生代表演人才二十余载的曼菲,为台湾舞蹈事业建造未来彩虹,其舞蹈生命在学生身上代代传承。我们联想到莎士比亚曾说,“你结婚吧!你看你已垂垂老矣,脸颊眼角布满皱纹,结婚生子,繁衍生命,你就可以不朽”。但看过这部哀而不伤、泪中含笑的《曼菲》之后,或许我们也要说:“教舞吧!它会让你不朽。”

(本文鸣谢曼菲的大姐、新加坡东华音乐协会创会会长暨顾问、作家罗伊菲女士协助审核本文所涉罗曼菲生平事迹。)