颅内破裂动脉瘤患者术前再出血危险因素分析

2019-10-24邢霞皮红英纪欢欢

邢霞,皮红英,纪欢欢

颅内动脉瘤破裂是脑血管意外中较为常见的疾病,具有很高的发病率、病死率及致残率[1]。颅内破裂动脉瘤确诊后手术治愈率在70%以上,然而由于各种原因,部分患者在确诊后并不能马上进行手术,等待手术期是再出血发生率较高的时间段,有效预防再出血对降低患者死亡率具有重要的意义[2]。本研究通过对450例颅内破裂动脉瘤患者进行了回顾性研究,筛选可能影响患者术前再出血的相关危险因素,为临床防治术前再出血提供依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 连续回顾性收集2011年1月- 2015年12月在解放军总医院第一医学中心、首都医科大学附属北京天坛医院、解放军总医院第八医学中心神经外科收治的颅内破裂动脉瘤患者作为研究对象。纳入标准:①符合中华医学会脑血管分会2013年修订的《颅内动脉瘤栓塞疾病诊治指南》中有关颅内破裂动脉瘤的诊断标准[3];②临床经DSA确诊为颅内动脉瘤,并通过头颅CTA或MRA检查证实存在蛛网膜下腔出血;③住院期间均进行了动脉瘤栓塞术;④临床资料完整。排除有颅内其他肿瘤、Hunt-Hess分级为Ⅴ级者、心肝肾功能严重不全者、凝血功能异常者、颅内血管畸形者、手术治疗前死亡者等。

1.2 调查内容 设计《颅内破裂动脉瘤患者入院后术前再出血的危险因素流行病学调查表》,由接受调查培训的研究者实施回顾性调查,查阅医院信息系统资料和病历资料。收集可能影响颅内破裂动脉瘤患者入院后术前再出血的相关危险因素,包括年龄、性别、BMI、饮酒史[过去30 d中,至少饮过1杯酒(1/2瓶啤酒、125 g葡萄酒或40 g白酒)为有饮酒史]、吸烟史(每天吸烟1支以上,连续或累计6个月为有吸烟史)、高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、糖尿病、脑水肿、合并脑血管痉挛(根据CT、MRA或DSA检查来判断,从发病到术前期间)、癫痫(入院后至术前癫痫发作症状)、发病至入院时间、入院时动脉收缩压、动脉瘤检查方法(CTA、MRA、DSA)、动脉瘤位置(前交通动脉、大脑中动脉、颈内动脉、基底节动脉)、动脉瘤形状是否规则(囊状规则、不规则)、动脉瘤直径、剧烈咳嗽(入院1 d内)、情绪异常波动、过早搬动或下床活动(动脉瘤破裂后24 h内)、用力排便、GCS评分、Hunt-Hess分级(Ⅰ级~Ⅳ级)、术前再出血情况等。

1.3 调查方法 根据患者入院后术前是否发生再出血,将患者分为无出血组和再出血组,对两组患者采集的调查表数据进行单因素分析和多因素分析。

1.4 统计学分析 应用软件SPSS 20.0进行数据分析,计量资料符合正态分布,以表示,单因素组间比较采用t检验;计数资料以率表示,单因素组间比较采用χ2检验;多因素分析采用非条件Logistic回归,模型筛选采用逐步回归法。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 研究期间对入院的480例颅内破裂动脉瘤患者进行了回顾性调查,能收集到完整病例资料者有450例,问卷有效率为93.75%(450/480)。450例病例中,男性238例(52.89%)、女性212例(24.92%);平均年龄(57.54±11.39)岁;BMI(25.06±2.68)kg/m2;颈内动脉瘤175例、前交通动脉瘤167例、大脑中动脉瘤92例、基底节动脉瘤16例;入院后GCS评分显示:重型(3~8分)100例、中型(9~12分)251例、轻型(13~15分)99例;患者Hunt-Hess分级:Ⅰ级59例、Ⅱ级141例、Ⅲ级120例、Ⅳ级130例。颅内破裂动脉瘤患者术前发生再出血有106例,再出血率为23.56%(106/450)。

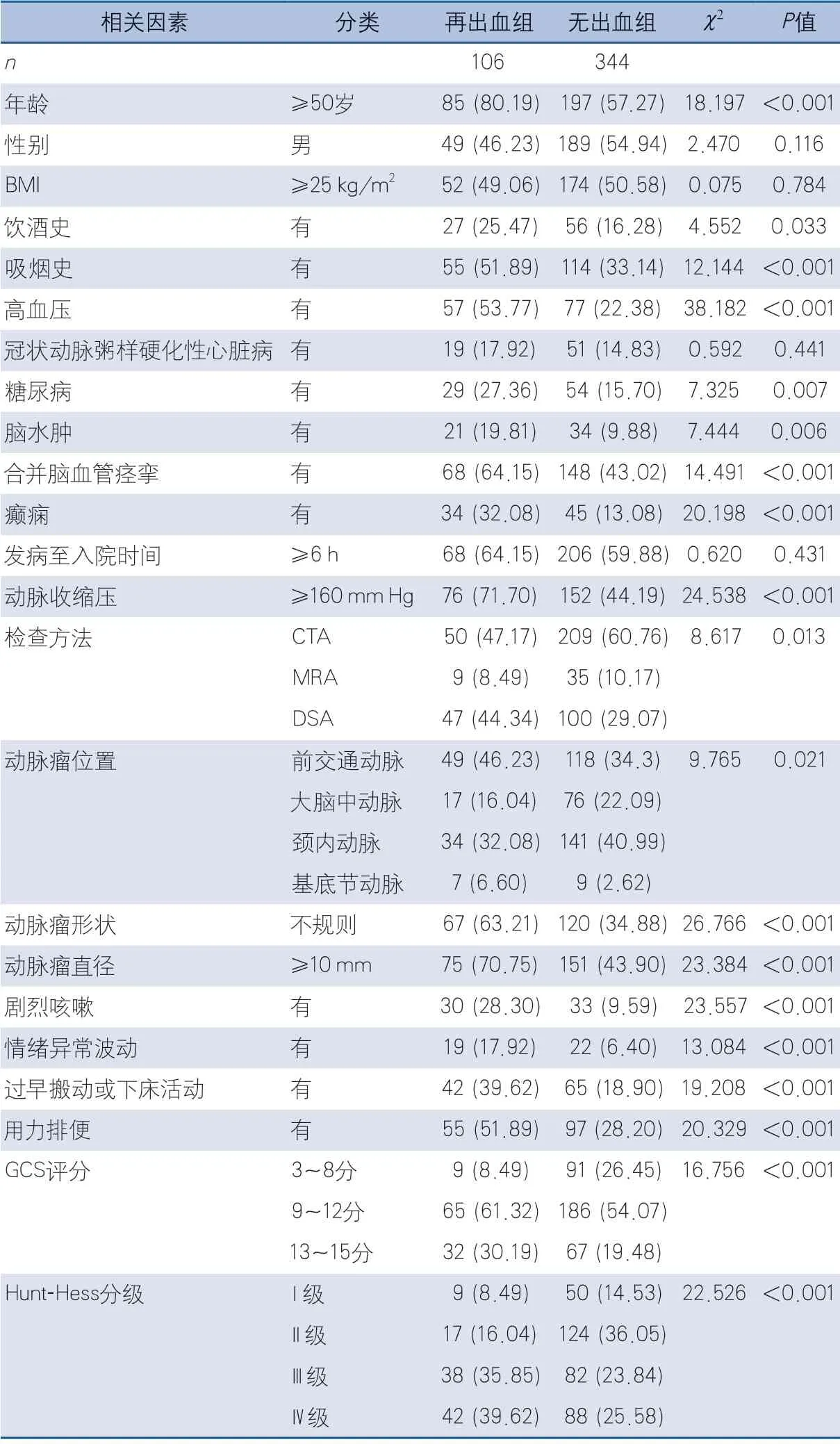

2.2 影响颅内破裂动脉瘤患者术前再出血的单因素分析 术前再出血组的年龄≥50岁、饮酒史、吸烟史、高血压、糖尿病、脑水肿、合并脑血管痉挛、癫痫、动脉收缩压≥160 mm Hg、动脉瘤不规则、动脉瘤直径≥10 mm、剧烈咳嗽、情绪异常波动、过早搬动或下床活动、用力排便的发生率高于无出血组,差异有统计学意义;另外,两组的动脉瘤检查方法、动脉瘤位置、GCS评分、Hunt-Hess分级等因素的差异也均有统计学意义(表1)。

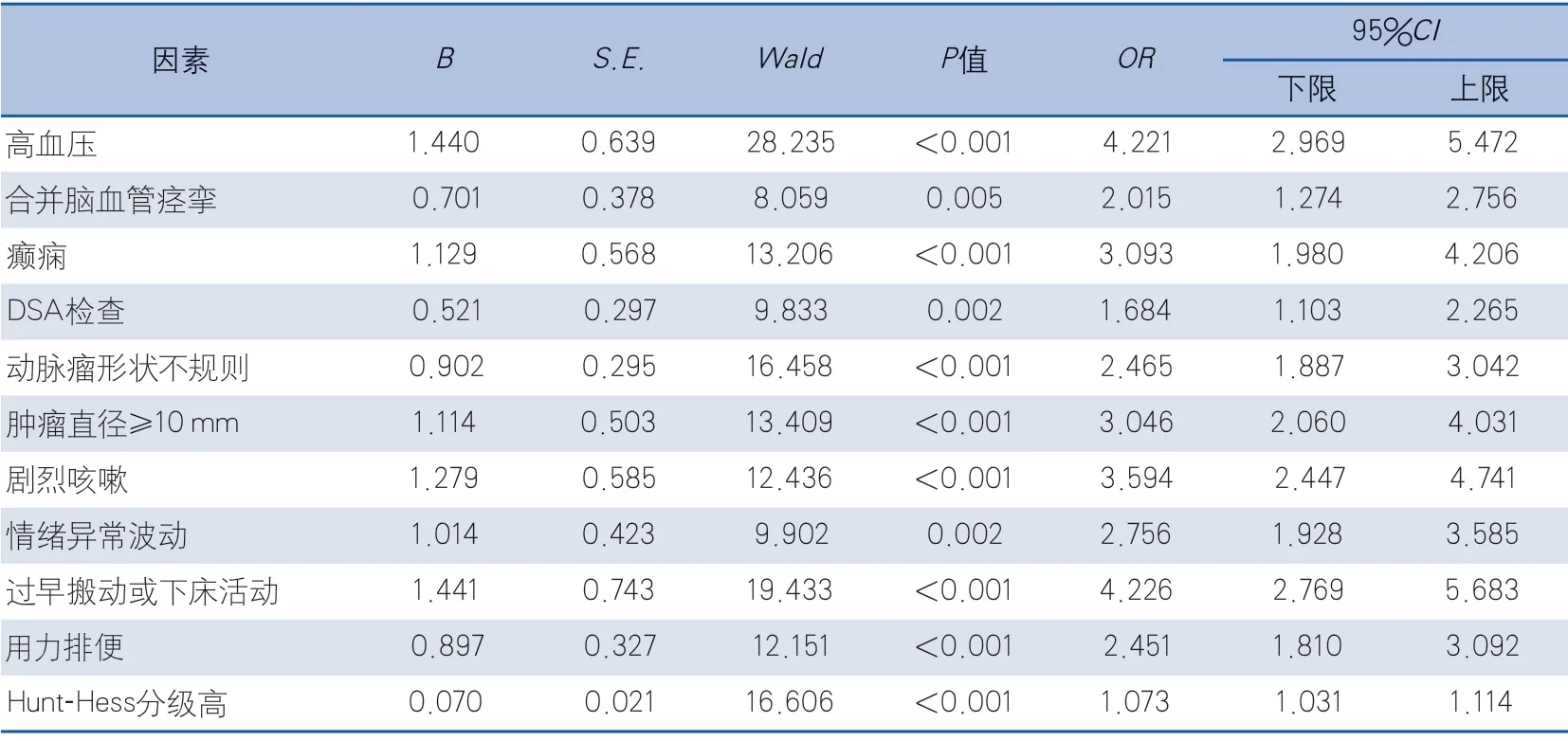

2.3 影响颅内破裂动脉瘤患者术前再出血的多因素分析结果 多因素分析显示,高血压、合并脑血管痉挛、癫痫、DSA检查、动脉瘤形状不规则、肿瘤直径≥10 mm、剧烈咳嗽、情绪异常波动、过早搬动或下床活动、用力排便、Hunt-Hess分级高等11项因素为术前再出血的独立危险因素(表2)。

3 讨论

本研究结果显示,高血压、合并脑血管痉挛、癫痫、DSA检查、动脉瘤形状不规则、肿瘤直径大、剧烈咳嗽、情绪异常波动、过早搬动或下床活动、用力排便、Hunt-Hess分级高等因素为颅内破裂动脉瘤患者术前再出血的独立危险因素。

既往研究提示高血压会增加血管脆性及血压波动性,颅内动脉瘤破裂后会导致血压进一步升高,导致患者血管薄弱处再次破裂出血的风险性明显增加[4]。结合本研究结果,提示临床应重视对患者的血压等生命体征进行监测,在择期手术前需将患者收缩压控制在合理范围内,确保患者脑供血充足和血压稳定。

表1 术前再出血组和无出血组的单因素比较分析结果[n(%)]

关于脑血管痉挛的发病机制目前尚未明确,可能与蛛网膜下腔出血后血凝块红细胞释放出氧合血红蛋白等物质诱发脑血管痉挛,另外,血液中的血管收缩活性物质也可能诱发痉挛发生[5]。癫痫并发症可出现于蛛网膜下腔出血的任何过程中,其诱发机制可能是血液中的活性物质对大脑皮层细胞刺激所致,可引起患者脑血流量和颅内压升高并诱发脑水肿,既往也有研究显示痫性发作为颅内动脉瘤破裂后再出血的高危因素[6]。本研究显示脑血管痉挛和发病后出现癫痫症状均为动脉瘤破裂后术前再出血的高危因素,提示在动脉瘤栓塞术前采用预防血管痉挛和癫痫发作药物有可能减少早期再出血的发生。

表2 影响颅内破裂动脉瘤术前再出血的Logistic回归分析结果

动脉瘤形状呈现不规则或者叶形的患者术前再出血发生率处于较高水平,这可能与不规则的动脉瘤内部血流动力学异常有关[7]。动脉瘤直径较大不仅是动脉瘤初次破裂出血的危险因素,而且是破裂动脉瘤再出血的高危因素,直径≥10 mm的动脉瘤具有较高的再出血风险性,特别是在初次出血后的3 d内,动脉瘤直径是预测再出血的一项独立危险因素[8]。原发性蛛网膜下腔出血—般采用Hunt-Hess分级法来对患者的临床状态进行分级,用来选择手术时机和判断患者预后情况[9]。本研究的结果显示动脉瘤形状不规则、动脉瘤直径较大和Hunt-Hess分级高均为动脉瘤栓塞术前发生再出血的独立危险因素,虽然上述几项因素不能人为改变,但在了解其对患者再出血的影响后,临床治疗时可作为判断患者预后的指标,对指导患者治疗方案和治疗时机的选择均具有重要意义。

有剧烈咳嗽的患者发生术前再出血的风险增高,这可能与剧烈咳嗽引起患者血压瞬间升高、颅内压异常波动,颅内血管血流对颅内动脉血管壁的冲击力加大,从而造成患者动脉瘤再出血的发生[10]。情绪异常波动和精神过度紧张可导致患者交感神经兴奋,甚至脑血管痉挛,从而诱发颅内动脉瘤破裂再出血[11]。另外,本研究结果显示进行DSA检查的患者,其术前再出血发生率明显增高,既往研究认为其机制可能与患者情绪紧张有关[12]。上述研究结果提示临床医护人员需做好破裂动脉瘤患者的情绪安抚,进行心理疏导,保证患者情绪稳定,另外,对卧床和呼吸道感染的高风险人群应加强呼吸道管理,促进痰液顺利排出,避免剧烈咳嗽。

颅内动脉瘤破裂后,由于患者机体组织可早期进行血液凝集和自行修复,而血液凝集作用可以使得患者动脉瘤出血暂时停止,但是这种临时凝结的纤维化组织不够牢固,患者若被过早搬动或过早下床活动,机体的自凝状态就会破坏,从而导致颅内动脉瘤破裂再出血的发生[13]。因此建议患者入院后急性期应卧床休息,避免过早搬动患者。患者卧床后肠道蠕动变弱和排便习惯的改变可导致患者便秘,用力排便会增加患者的腹内压,从而导致心率加快、血压升高,引起颅内血管血流速度的异常改变,导致再出血[14]。临床治疗的同时应加强护理,增加患者膳食纤维摄入量,加快肠蠕动,减少便秘的发生。

本研究为回顾性研究,样本来自多家医院、样本量较大且研究时间跨度较大,存在检查评估标准不完全统一、数据不完整等问题,有待于扩大样本进行前瞻性分层研究进一步对颅内破裂动脉瘤患者的危险因素进行分析。

【点睛】对多中心、较大样本量的颅内破裂动脉瘤患者的术前再出血影响因素进行回顾性分析,发现高血压、合并脑血管痉挛、癫痫、DSA检查、动脉瘤形状不规则、动脉瘤直径≥10 mm、剧烈咳嗽、情绪异常波动、过早搬动或下床活动、用力排便、Hunt-Hess分级高等多种因素是术前再出血的独立危险因素。