多学科协作品管圈活动对胸痛中心管理关键指标的影响

2019-10-23吕晓春

吕晓春

(山西省汾阳医院,山西 吕梁032200)

胸痛中心是为急性胸痛患者提供的快速诊疗通道,可缩短急性心肌梗死等致死性急性胸痛患者的诊疗时间,提高救治成功率,有效改善预后,提高我国急性心肌梗死乃至所有心血管急重症的救治水平[1]。目前,我国正在加速推进胸痛中心的建设,在建设过程中各医院均面临部门间衔接不紧密、流程不规范等问题[2],各胸痛中心的关键指标完成情况差别较大,救治质量参差不齐[3]。品管圈(QCC)是医院质量管理常用工具,在医疗质量持续改进过程中发挥着巨大作用[4-5]。多学科协作模式是以多专业小组为基础,以患者利益为中心,通过各学科专业人员的相互合作为患者提供系统、规范、全面、全程的医疗护理干预,是近年来国际上广泛推崇的一种重要医学护理模式[6]。本院在胸痛中心建设中实施多学科协作QCC活动,效果显著,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择山西省汾阳医院于2016年2—4月和2016年9—11月连续收治并成功行直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI)的166例急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者,分别将其作为对照组(80例)和观察组(86例)。对照组男69例,女11例;平均年龄(59.80±10.20)岁;基础疾病:高血压病58例,糖尿病26例,血脂异常11例,吸烟48例;手术部位:前降支50例,回旋支6例,右冠状动脉24例;入院时Killip分级,Ⅰ级73例,Ⅱ级7例。观察组男73例,女13例;平均年龄(57.90±12.60)岁;基础疾病:高血压病63例,糖尿病31例,血脂异常12例,吸烟58例;手术部位:前降支52例,回旋支8例,右冠状动脉26例;入院时Killip分级,Ⅰ级78例,Ⅱ级8例。两组患者性别、年龄、基础疾病、心功能分级(killip法)等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 典型胸骨后或心前区剧烈的压榨性疼痛,持续30 min以上伴有ST段弓背向上抬高,心肌坏死标记物增高[7]。

1.3 排除标准 患者或家属拒绝行PPCI手术;发病超过24 h的STEMI患者;合并严重肝肾功能不全、脑血管意外、严重感染、恶性肿瘤等不宜行PPCI手术者。

2 护理方法

2.1 对照组 采用常规诊疗护理模式。患者排队入院、挂号、缴费、候诊、采血化验,检验科按送检顺序化验。患者由急诊科送入冠心病重症监护室(CCU),待检验结果报回后医师与家属沟通,家属同意手术后,再逐一电话通知导管室及手术医师。

2.2 观察组 在前期多学科协作QCC活动6个步骤(主题选定、拟定计划、现状把握、目标设定、解析、拟定对策)的基础上实施拟定的对策,具体措施如下。

(1)执行再造后的院内救治流程 如先救治后收费的流程、不同途径来院STEMI患者绕行CCU流程、一键启动激活导管室流程。胸痛患者由绿色通道进入医院,不需缴费,不需办理任何手续,优先就诊、优先化验,10 min内完成ECG检查。设立胸痛中心专用电话,并建立一键启动微信群,患者诊断为STEMI后,在知情同意的同时立即通过微信群一键启动导管室,并绕行CCU直接将患者由急诊科送入导管室。

(2)加大宣教力度 通过义诊、候诊区播放视频、微信平台、同心管家APP、PCI俱乐部、社区宣教、发放宣教手册等方法宣传疾病知识。制作图文并茂的宣教挂图,在医患谈话间安装电视播放胸痛视频,以各种形式向家属讲解胸痛知识及急救时间对患者的重要性,以缩短签署知情同意书时间。

(3)执行优化后的检验及结果回报流程 设立“胸痛中心绿色通道”专用章,患者不需交费,采血后专人立即送检,检验科见到此章后优先化验,20 min内报回检验结果。建立急诊检验报告微信群,检验结果第一时间通过微信群传输,避免家属多次往返。

(4)制订培训计划,采取讲座、应急演练等多种形式培训核心科室医务人员,提高医务人员胸痛诊断、急救、治疗水平。

(5)在医院周边主干道、门急诊等多处设立醒目标识,指引胸痛患者快速到达目的地。

两组患者均于PPCI前给予拜阿司匹林300 mg、替格瑞洛180 mg、瑞舒伐他汀10 mg。PPCI后按照指南[7-8]建议给予双联抗血小板、他汀类调脂及β受体阻滞剂、硝酸酯类、钙拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂等降压治疗。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①胸痛中心建设要求的关键指标:包括D-to-B时间、首次医疗接触到首份ECG时间、首份ECG确诊时间、采血到获取报告时间、导管室激活时间、签署知情书同意时间、D-to-B时间达标率、平均住院时间、院内死亡率等胸痛中心关键指标。②满意度:采用本院自制满意度调查表评估两组患者对护理满意度情况,评定内容包括急救能力、病情观察、服务及时性等10个维度,采用百分制计分。

3.2 统计学方法 采用SPSS 20.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

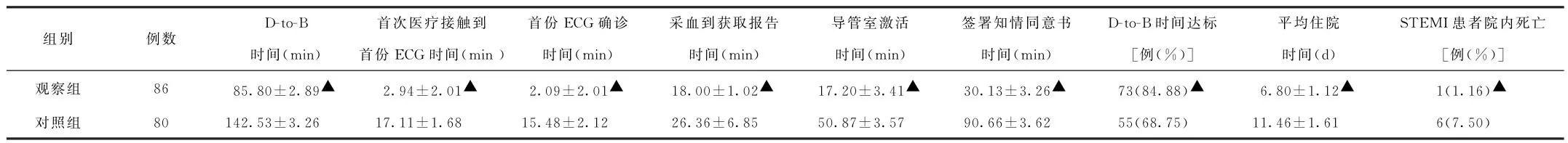

(1)胸痛中心建设要求的关键指标比较 观察组D-to-B时间、首次医疗接触到首份ECG时间、首份ECG确诊时间、采血到获取报告时间、导管室激活时间、签署知情同意书时间、平均住院时间均明显短于对照组(P<0.05);观察组D-to-B时间达标率、院内死亡率均明显低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组成功行直接经皮冠状动脉介入治疗的ST段抬高型心肌梗死患者胸痛中心关键指标比较(±s)

表1 两组成功行直接经皮冠状动脉介入治疗的ST段抬高型心肌梗死患者胸痛中心关键指标比较(±s)

注:与对照组比较,▲P<0.05

STEMI患者院内死亡[例(%)]观察组 86 85.80±2.89▲ 2.94±2.01▲ 2.09±2.01▲ 18.00±1.02▲ 17.20±3.41▲ 30.13±3.26▲ 73(84.88)▲ 6.80±1.12▲ 1(1.16)▲对照组 80 142.53±3.26 17.11±1.68 15.48±2.12 26.36±6.85 50.87±3.57 90.66±3.62 55(68.75) 11.46±1.61 6(7.50)组别 例数 D-to-B时间(min)首次医疗接触到首份ECG时间(min)首份ECG确诊时间(min)采血到获取报告时间(min)导管室激活时间(min)签署知情同意书时间(min)D-to-B时间达标[例(%)]平均住院时间(d)

(2)满意度评分比较 观察组满意度评分为(95.20±0.80)分,明显高于对照组的(78.67±1.33)分,差异有统计学意义(P<0.05)。

4 讨论

STEMI患者疗效及预后具有时间依赖性[9],患者进入医院大门到再灌注治疗(D-to-B)过程中涉及很多时间节点和科室,各环节的延误都直接影响患者预后,故胸痛中心对STEMI患者救治的各个时间节点均有严格标准,但医院就诊流程复杂,因此胸痛中心对各个时间节点的要求存在诸多挑战。本文采用QCC这一现代化质量管理工具,由多学科成员组成品管小组、选定主题、拟定活动计划、梳理现有工作流程、锁定需改进的重点环节、查检客观数据、把握改善重点、判断问题的关键,厘清主次。通过逐一对改善重点进行原因分析、要因评价,并遵循三现原则(现场、现物、现实)再次查检,确定导致问题发生的真因,并制定可行的对策应用于临床。整个活动过程运用了头脑风暴、查检表、柏拉图、鱼骨图、三现原则等多种科学方法,将错综复杂的临床工作和诸多影响因素条理化、简洁化、顺畅化、数据化、明确化,使对策有的放矢,问题的解决清晰易行有效。

胸痛中心建设涉及医院多个环节和部门,多学科协作模式使医护技管各部门人员团结协作,从现状把握、分析原因到拟定对策,积极参与每一步骤,最后将大家的智慧集中为标准的先救治后收费等救治流程、制度及规范。在快速、标准、高质量诊疗流程指引下,使医护技人员工作具有计划性和有效性,各部门间合作默契,无缝衔接,大幅度提高了工作效率,节约了各个时间节点时间[10],显著缩短再灌注治疗及住院时间,有效降低STEMI患者院内死亡率。

QCC活动中,了解到患者担心费用、对STEMI知识不了解、无指引标识找不到相应科室等问题,通过优化先救治后收费等流程,患者不需缴费且不需办理任何手续即可优先化验、手术治疗。在医院内外制作醒目标识指引患者,减少患者多次往返。应用多种方式对患者及家属进行疾病知识教育,提高患者及家属对STEMI的重视程度。QCC活动过程强化了各学科人员工作责任心,提高了医务人员主动服务的意识,使患者对医院急救能力、专业水平、服务态度等满意度大幅度提高。

本次多学科协作QCC活动在改善胸痛中心建设关键指标方面效果显著,实现了胸痛中心质量的持续改进,改善了患者预后,提高了患者满意度,充分展示了多学科协作QCC的优势,有效提高了医务人员分析、解决临床实际问题的能力,提升了医院管理水平,值得临床推广。