小学科学实验设计策略探索

2019-10-22周天希

周天希

摘 要:小学科学学科主要以锻炼学生的探索创新意识,帮助学生发现生活中的科学现象为主。因此,小学科学实验教学应基于生活、源于生活,实验内容也需要在教材内容的基础上进行开拓。学生应依照教师给出的学习任务进行实验实践,以发现生活中的自然规律,获悉生活常识,进而培养善于发现、善于思考的创新能力。文章基于小学科学实验设计中常见的问题,提出指导性的实验设计策略,并以小学科学课程“溶解的快与慢”实验为例,完善科学课程实验设计。

关键词:小学科学实验;设计;学生

中图分类号:G623.6 文献标识码:A 收稿日期:2019-03-24 文章编号:1674-120X(2019)25-0090-02

一、小学科学实验设计中常见的问题

(一)教学实验目的不明确

在小学科学实验课程中,在设计实验方案时,由于教学实验目的指向不明确,使学生在实验结束后,只收获了实验的过程感受和实验的表层现象,没有获得实验带来的启迪,没有实现实验的教育价值。例如,在“溶解的快与慢”中,教师设计了两项实验活动:一个是可溶性固体物质在不同状态下哪一种溶解速度快,另一个是如何加快食盐的溶解速度。在第一个实验活动中,教师提出两个影响因素,即“同种质量的可溶性固体物质体积大小对溶解速度的影响”和“不同溶液温度对可溶性固体物质溶解速度的影响”。学生讨论溶解速度与哪些因素有关后,会继续讨论可溶物的状态和溶液温度对溶解快慢的影响。这样的实验具有局限性,无法使学生越过限制条件,讨论溶解快慢因素。所以完全围绕实验现象的讨论,不仅会限制学生的发散性思维养成,也会使实验变得枯燥无味。

(二)实验报告总结效率低

在教学实验目的不明确的前提下,不明白实验为了什么,得出的实验结论和解释会浮于表面,实验的总结质量与学生针对实验的探讨效果也会降低。

多数实验结束后,教师会询问学生在实验的基础上,还有何启发,学生的回答多是对影响溶解快慢的因素进行分析。虽说这也在实验的总结范围内,但是学生的这种局限性回答会使实现效果仅停留在实验实现的基础上,并没有透过实验挖掘出新的思路。这对学生的个性成长,培养学生的发散性思维和创新精神有很强的抑制作用。

(三)实验分析延伸度不够

实验结束后需要对实验进行分析延伸,这能启发学生的思维,帮助学生巩固所学知识,加深其对书本知识的理解。

在实验过程中,学生参与活动的自主性越强,获取知识的感受也就越深。同样,如果学生在实验中紧跟教师的实验步骤,那么在实验结束后,学生的疑问也就越多。而在真正的实验过程中,由于教师操作的实验节奏太快或太慢,以致学生思路不清晰、节奏跟不上,学生对实验结果的延伸只能停留在对表面现象的探讨,无法更深层次地挖掘实验背后所体现的自然规律或者生活哲理。

二、完善小学科学实验设计的具体策略

(一)明确实验目的

在实验设计时,教师首先要明确实验的目的,提出实验要验证的问题,并让学生清楚通过实验要获得怎样的启发等。例如,溶解的快与慢实验中,实验的目的是:第一,让学生明白,可溶性固体物质在溶解过程中,碾碎固体物质、加热水温、进行搅拌都可以使溶解的速度变快;第二,通过实验验证,了解对比实验的操作流程,即保持其他变量相同,只改变一个变量;第三点,锻炼学生带着问题去实验,在实验中获取实践经验。明确这三个目标后,学生便有了清晰的实验方向,在实验过程中,在教师的引导下,确定思维走向,进而完成实验目标。

(二)科学合理地整合实验

在小学科学教材中,每一章节都有相关的实验课题,如章节“电”的学习中的实验课题“做个小开关”;章节“食物”的学习中的实验课题“减慢食物变质的速度”;章节“溶解”的学习中的实验课题“溶解的快与慢”等。主要的课题实验下有很多相关知识的小实验,看似相互独立,彼此之间毫无联系,但由于教学进程有限,所以教师需要将几个小实验整合为一个大实验,做章节学习的知识总结和实践探究。在“溶解”章节学习时,课题“溶解的快与慢”被制定成三个课题实验:一是“溶解的速度与是否搅拌之间的关系”,二是“溶解的速度与溶液的温度之间的关系”,三是“如何使水果糖的溶解速度加快”。这三个课题实验都是围绕溶解速度快慢进行探究,前两个课题实验属于并列关系,第三个课题实验属于拓展性实验,教师需要将教学内容重新整合,将三个独立的课题实验设计为一个综合类实验。所以“溶解”章节中的课题实验变为“了解可溶性固体物质在水中溶解速度的快慢跟哪些因素有关”。在进行实验之前,教师可以通过教学引导使学生分析出实验的研究方向,通过学生自由式发挥来构建实验,使实验更清晰更完整,这有利于培养学生独立思考的能力。

(三)给予适当的实验指导

在实验开展之前,学生之间会对实验问题进行简短的探讨,此探讨交流过程开放性大,学生很容易在讨论中脱离主题。这就需要教师在实验前的探讨阶段给予适当的实验指导,引导学生在实验研究范围内展开思考,这个环节要控制在十分钟之内。

由于“溶解的快与慢”课题的实验属于对比性实验,所以需要教师介绍清楚实验中的变量和不变量,帮助学生通过实践对比了解对比实验的特征。在进行实验讨论两点因素后,便让学生自行完成第三点实验,找出变量与不变量、如何控制不变量、怎么调整变量全部由学生自行解决。这样既加深了学生对对比实验的认识,也提高了学生探究的意识和自我解决问题的能力。给予适当的实验指导对毫无头绪的学生来说好似醍醐灌顶,思考过后的点拨会使学生获得更多的实践感悟。

(四)实验总结讨论要简短且全面

学生通过实验得出结论,教师需要针对学生的实验结论做简短的探讨。

首先,针对实验问题、实验目的进行讨论,对“溶解的快与慢”中得出的实验结果依次分析:学生对实验的总结观点切勿冗長,一定要全面清晰简洁。

其次,教師提出拓展性问题,让学生思考。拓展性问题最好源于生活,这有助于学生养成善于发现、敢于探索的好习惯。

三、小学科学课程“溶解的快与慢”实验设计

(一)实验目的

了解可溶性固体物质在水中溶解速度的快慢跟哪些因素有关。

(二)实验准备材料

教师准备:量杯1个、小竹棒1根、玻璃杯4个、热水与冷水、维生素B若干粒。

学生准备:玻璃杯6个、搅拌棒1个、50毫升的热水与常温水、6份等克数食盐、水果糖若干、实验记录纸一份。

(三)实验类型

对比实验。

(四)实验步骤

1.探究可溶性固体物质在溶液中溶解快慢与是否搅拌有关

制定条件:

相同条件:①水量相同;②水温相同;③食盐量相同;④同时加入;⑤观察时间相同

不同条件:一杯搅拌,一杯不搅拌。

取1号、2号杯,各倒入50毫升水,取两份等量食盐,同时放入杯子中。1号杯不搅拌,2号杯搅拌,观察实验现象,并记录下来。

2.探究可溶性固体物质的溶解快慢与溶液温度高低的关系

制定条件:

相同条件:①水量相同;②食盐量相同;③同时加入;④观察时间相同。

不同条件:一杯常温,另一杯热水。

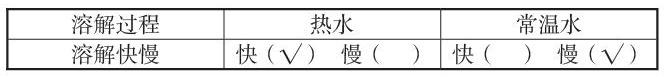

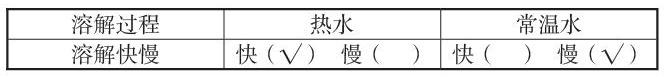

取3号、4号水杯,3号水杯内倒入50毫升的热水,在4号杯内倒入50毫升的常温水。两个杯中分别同时放入等量的食盐,静置相同时间,观察实验现象,并记录下来。

3.探究可溶性固体物质的大小与溶解快慢之间的关系

取5号、6号水杯,和两份等量的食盐,将其中一份食盐碾碎,杯中倒入等量的常温水。向5号杯中倒入碾碎的食盐,6号杯中倒入未碾碎的食盐,同时倒入,静置相同时间,观察实验现象,并记录下来。

(五)实验结论

(1)搅拌可以加快可溶性固体物质在水中的溶解速度。

(2)加热可以加快可溶性固体物质在水中的溶解速度。

(3)可溶性固体物质颗粒体积越小在水中溶解的速度越快。

(六)附赠小实验

实验题目:如何让水果糖在嘴里融化得更快一些。

实验任务:①含在嘴里不动;②用舌头搅拌;③咬碎并搅拌。

实验步骤:

将学生分为三大组,每一组分别领取一个实验任务,用预先准备好的水果糖进行实验。教师计时,相同时间内,观察实验现象。

实验结果:③咬碎并搅拌的方法可以使水果糖在嘴里融化得更快一些。

(七)实验延伸

根据实验结果分析,探讨溶解知识实验应用于生活中的哪些地方,如洗衣时倒入洗衣粉需要搅拌等。

四、结语

总之,小学科学实验设计是一场科学探究活动,能够给学生提供自行尝试解决问题的机会,给学生提供适宜的学习环境及空间条件,帮助学生提高科学素养。一个完整的综合性实验不仅可以丰富实验内容,而且也可以帮助小学生发现自然现象和探究世界。

实验也能够培养小学生的探索发现精神,激发学生科学兴趣,帮助学生积累科学知识,提升学生自主思考、合作交往、动手等能力。在实验总结探讨过程中的简短全面的问题和解答方式可以使学生学会精炼语言,完善总结和概括能力。

参考文献:

[1]林 忠.小学科学实验探究教学存在的问题与对策[J].福建基础教育研究,2017(3):143-144.

[2]张 伟.浅谈实验对小学科学教学的优化作用[J].基础教育参考,2018(9):59-60.