“无助”的力量

2019-10-22梦珂

梦珂

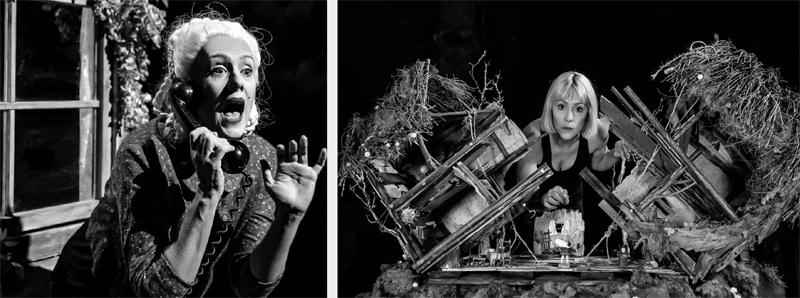

巴特西艺术中心(Battersea Arts Centre)在2015年遭受了严重的火灾,直到2018年下半年方才重新开幕。而开幕后,在他们的主剧场Grand Hall首演的第一部剧,便是由布莱恩尼·奇明斯(Bryony Kimmings)主演的《我是凤凰》(Im a Phoenix, Bitch)。这部由她独自创作并表演的独白秀讲述了2015年她自身的一段创伤性经历:与男友“田园诗一般”在牛津郡乡间的同居生活遭受破灭,男友要求与她分手,而她刚刚生下一个有小儿麻痹症的孩子,正在经历产后抑郁,分手导致她心神不宁,并最终导致了她在森林中几乎溺水而亡的惨剧。《我是凤凰》正象征着她痛定思痛、决意重新出发。“凤凰涅槃”的意象已说明一切,巴特西艺术中心甚至把它们重新开幕后的第一个艺术季亦命名为“凤凰季”(Phoenix Season),其中的隐喻不言而喻。与奇明斯一样,这个坐落在伦敦西南、小而親切的艺术中心,也经历了火灾的劫难,浴火重生。

近两年的英国剧坛,独白剧的盛况成为显而易见的趋势。去年年初,讲述亲密关系与性侵犯的《女孩们与男孩们》(Girls and Boys)在皇家宫廷剧院收获了雷鸣般的掌声,老维克剧院的《海之墙》(Sea Wall)也是好评如潮,在塔桥剧院上演的《我的名字是露西·巴顿》(My Name is Lucy Barton)则由第一人称视角将亲情的甜蜜与痛苦、病痛与回忆交织在一起,堪称塔桥剧院2016年底成功建立以来,最不“沉浸式”却最让人沉浸的演出。陈恬在其《独白剧场:理论与实践》一文中,指出独白剧场的先锋性在于“用积极倾听取消消极观看”,独白剧场“更强调一种平等沟通的氛围,观众既不是消极观看者,也不是被迫反抗者,而是积极倾听者。积极倾听,本身就是一种行动”。①

这种平等沟通的氛围、调动观众积极性的特点也体现在了《我是凤凰》中。或多或少,在独白剧场的表现形式下,“幽默”似乎都是不可或缺的一部分:你必须要让观众笑,才能让他们聚精会神,积极共情。尽管《我是凤凰》本质上是一场苦涩且令人难以下咽的演出,奇明斯还是在表演伊始,试图制造一种愉快轻松的氛围。然而这种氛围在《我是凤凰》剧情高潮的部分——她的林间小屋进水,而她也几乎溺水身亡——的时刻被完全消解。本剧绝大部分都是奇明斯与观众的直接交流。虽然并非互动剧场,但她一直用各种手段令观众认为他们能够与她共情。然而,在这段剧情中,她回到了近乎“传统”的镜框式舞台,一言不发地用肢体表现她几临溺毙的绝望。而我们,那些以为能够理解她、能够共情她的观众,只是在那里静静地看着,被一种无力感深深刺痛。我们被迫回到了那个作为消极观看者的自己。而笔者认为,该“被迫回归”正是奇明斯的高明之处。她让“消极的观看”产生了积极的意义,这意义正在于观众必须要意识到自己的无能为力。

这种自我意识与笔者认为奇明斯的另一高明之处亦有紧密联系。本剧在舞台设计上,不同于其他大多数独白剧简洁洗练的风格,或许因为她早期职业生涯中曾接触过类似卡巴莱的表演,奇明斯的舞台设计也显得色彩浓烈、风格鲜明、情感充沛。在《我是凤凰》的舞台上总共有四个装置,一开始的时候他们都被亚麻色的布盖着,而随着奇明斯逐渐向我们披露她那段伤痛史中她难以“一笑而过”的部分时,这几个迷你装置的匠心巧思令人啧啧称奇。舞台左下方是她曾经在牛津郡的林间茅屋,里面还摆放着10厘米左右大小的、她和她男友的小人。这小屋代表着她曾经追求的与男友的乡间生活,然而通过投影仪,这个看上去温馨有趣精巧的小屋却变成了巨大的黑影笼罩着她,桎梏着她,令她窒息,令她溺毙。而通过舞台右下方的即时摄影,她也向观众披露了她怀孕期间的真实心境。即时摄影现在已成为了常用的舞台装置被广泛运用,它的作用通常是捕捉演员的微表情,从而捕捉演员微表情中所蕴含的情绪、情感和心理活动。心理学作为戏剧的重要盟友,其学术产出和舞台运用都让戏剧舞台更接近所谓“真实”——并非“看上去的真实”,而是行为和情感逻辑的真实。微表情作为心理学的分支,亦是如是。

然而,奇明斯的另一高明之处,在于某种程度上解构了即时摄影作为这种真实的代理实体(agent)。通过夸张的浓妆和面部表情,我们看到的是即时摄影呈现出的那个扭曲的她。唱着自己创作的歌,她不断地用夸张造作的表情表达“怀孕是身体的美好体验”“是新生的喜悦”“是身体难能可贵的经历”等心情。但是这个心情真的是她的吗?还是某种被后女性主义和消费主义合谋构建出来的呢?奇明斯夸张的浓妆和哈哈镜一般的表情,即是一种对身怀六甲的自己感到慌张和无所适从的掩饰,更是对所谓心理学“真实”的严酷拷问。当多少女性坐在镜子面前,一遍遍为自己加油打气,用“这是我的选择”“怀孕是我身体的自主权”“我的身体所经历的正构成了现在的我” 等说辞进行自我说服时,她们的内心,又何尝不是像奇明斯一样,满是夸张的浓妆?“自由。选择。自主权。自我。主体。这些是在我们的文化中具有力量的字眼,战斗的字眼。但它们也是在很多人的经验中,愈发空洞的字眼。”②苏珊·波多在二十年前就他们自身的文化作出了上述批判,二十年后,这样的批判无论对我们的日常生活,还是对戏剧,都仍然是适用的。我们不能轻易否定说个体的自主权就不存在,但我们必须反思这种自主权和主体,究竟又有多少是被或传统或“时髦”的叙事所塑造的呢?奇明斯没有盲目走入“自我赋权”的陷阱里(这种陷阱或多或少存在于一些主流戏剧中,更普遍存在于消费主义裹挟的日常生活中),而是质问反思了它是不是另一种试图定义他者的霸权叙事。

最后,本剧从始至终贯穿着一个透过麦克风全场投放的男性构作者的声音,亦可作多重解读。他或许代表着奇明斯的潜意识,象征着她因为内心创伤而导致的自我批判和自我厌恶。亦或许,奇明斯对他不断的反抗是一种“写”与“演”之间的永恒对抗(抑或是“导”与“演”)。他甚至可以是某种权威的象征,提醒着我们:究竟多大程度上,“权威”已经内化成了我们自身的一部分,让我们以为它就是我们自己,它就可以替我们发声。

剧终后,剧场内泣不成声。奇明斯的创伤绝非特例,而“产后抑郁”(postpartum depression)或多或少存在于每一个母亲的生命过程。巴特西艺术中心的主剧场内,大厅墙壁上那些烧焦的痕迹依然清晰可见。它如同奇明斯的遭遇,如同每个人内心的创伤,一旦它存在,就永远在那。对于创伤绝不能视而不见,然而盲目乐观地坚信“只要沟通必定能够互相理解”一样是一种无知的傲慢。奇明斯迫使我们承认“消极观看”,因为这种消极观看和积极倾听一样有意义。甚至,它是积极倾听无可或缺的前提。

奇明斯说她会在剧场的酒吧里和大家交流,我原本想要和她更深入地聊一聊关于男性构作者,关于她带给我的“消极观看”的灵感。然而,当看到她被那些眼眶中仍然泛着泪花的女性里三层外三层围住的时候,我知道,没有经历过那样的创痛的我,不应当在此时去释放“作为戏剧研究者的自我”的表达欲。承认我自己的“无能为力”吧,也许,也不是一件坏事。

注释:

①陈恬.独白剧场:理论与实践[J].文艺研究,2019(06):93-104.

②Susan Bordo. Twilight Zones: Hidden Life of Cultural Images Plato to O.J. Berkeley: University of California Press, 1997, 57.