高校研究生知识共享策略研究

2019-10-21纪燕

纪燕

摘 要:本项研究指出隐性知识的高度個人化和难以规范化是制约研究生知识共享行为的重要因素之一;保守的知识价值观和缺乏信任的人际关系也会影响研究生知识共享的态度和程度。基于此,文章提出相应的对策建议:以健全的隐性知识保护机制、搭建团队隐性知识共享平台、利用可视化技术以及营造团队文化等策略促进隐性知识显性化;以改善共享心智模式、培育信任氛围以及构建知识共享保障制度等策略建设更加积极的知识共享文化。

关键词:知识共享;隐性知识;共享文化

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)17-0020-03

Abstract: This study points out that the high degree of personalization and the difficulty of standardization of tacit knowledge is one of the important factors that restrict the knowledge sharing. Conservative intellectual values and relationships that lack trust also affect the attitude and degree of sharing among graduate students. In view of this, this paper puts forward the corresponding countermeasures and suggestions: to promote tacit knowledge manifestation by constructing a sound tacit knowledge protection system, a platform for team sharing and visual technology; to cultivate a more active culture of sharing by improving a mental sharing model and fostering the atmosphere of trust among postgraduate students.

Keywords: knowledge sharing; tacit knowledge; culture of sharing

引言

20世纪80年代后期,知识管理成为由经济发展与组织管理模式的适时性变革而衍生的一种新型管理创新,其起始点与核心要素是“共享”,其目标在于通过知识共享提升群体的整体素质以及核心竞争力。高校是典型的知识密集型组织,知识管理也日益成为提升高校竞争力的核心战略。研究生教育是我国高等教育系统的重要组成部分,承载着创新型国家建设的希望,研究生学习、运用和创造知识的能力受到了各界学者普遍关注(英爽,康君,甄良,2014)。[1]高校要提高创新的整体水平,就应当鼓励研究生参与知识共享,增加知识的价值,提高知识拥有者的竞争力(方文敏,叶小军,魏华飞,2016:81)。[2]研究生作为高校持续创新的生力军,知识密集度高且知识需求量大,管理和调控研究生获取、分享、创新和利用新知识的有效措施是提升研究生教育的重要途径。本文旨在探析影响高校研究生知识共享行为及程度的因素,并在此基础上提出提升研究生学术创新能力的对策建议。

一、知识共享概念

目前学术界对知识共享尚未形成一个统一的定义,不同学科背景的学者从不同审视问题的视角出发会对知识共享阐释出不同界定:知识共享是某一或某些主体的知识通过各种交流方式被其他主体接收并内化为自身知识的过程(Nonaka,Takeuchi,1994)。[3]知识共享即人们愿意与其他人或组织享用自己所获得的知晓的知识及信息(Gibert, Krause,2002)。[4]知识共享是个人之间交换信息、思想、建议和技能并联合创造新知识的过程(Bartolk, Sarivastava, 2002)[5]。该过程对于把个体知识转化为组织知识是必需的(Hoof, Ridder, 2004:117),是知识从个体拥有向群体拥有的转变过程(徐勇,1999:112)。[6][7]上述不同定义均强调知识的开放性以及分享对于知识、思想在传播和交流的过程中实现创新的重要性。遗憾的是,当前我国研究生知识共享水平并不高(石淼,2012;杨文绮,2015),这必然影响和制约研究生科研团队创新能力与水平。[8][9]

二、研究生知识共享

研究生知识共享是通过单向、双向、多向传递方式,沟通、获取、接受、消化,汇聚、选择、过滤来自不同学科、不同层次的单一个体知识、零散知识、新旧知识、显隐知识,进而将其内化、重建、创造应用并促进知识增值的过程,催化科研协同创新,助推研究生专业发展。那么,有哪些因素影响研究生知识共享行为呢?Hamel(1991)归因于伙伴的学习意图或动机、向合作方传递知识的能力、合作方接受知识的能力三大要素[10];Szulanski(1996)揭示知识拥有者与接受者的动机和吸收能力 [11];Levin & Cross(2004)指出信任可以促进知识的有效转移[12];唐梅(2015)关注报酬预期和利他主义等因素[13]。张圣亮等(2015)认为信任和融洽的团队氛围至关重要[14]。既有相关研究大体围绕主体、对象、手段、环境这四者中的其中一个或几个展开,然而,就对象和手段而言缺乏对显性和隐性知识的区分;就主体和环境而言缺乏对文化因素的考虑。

三、研究生知识共享模型

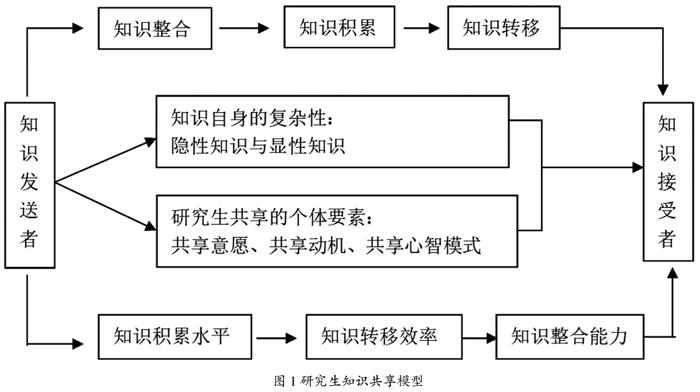

研究生知识共享是由知识积累、知识转移、知识整合构成的知识创新过程,既是知识主体进行知识传播和知识吸收的过程,又是知识被不断转化与交换的过程(图1)。作为一种知识管理活动,该过程受到主体内部与外部多种因素影响,比如知识自身的复杂性导致共享难易程度存在差异;中国人在中国传统文化影响下形成如仁爱、气节、侠义、忠孝、中庸、私德、功利、实用、嫉妒、屈从、欺瞒等(石伟,2010)[15]性格特点中的消极因素如独占心理、私德心和嫉妒心等致使共享行为趋于中性、态度不积极。因此,对于促进研究生知识共享的对策建议应充分考虑文化因素对个体(共享意愿、动机、心智模式)及知识传播(积累水平、转移效率、整合能力)中的促进或阻碍作用。

四、促进研究生知识共享的对策建议

首先,重视并积极采取举措促进隐性知识显性化。第一,以健全的隐性知识保护机制促进研究生共享隐性知识。重视学术规范教育,明确高校、导师、研究生学术创新的责任、义务,充分保护研究生的学术权益,完善知识产权保护制度建设;在教育评价由结果性评价转向过程性评价的趋势下,重视研究生对课堂教学效果的主观评价,积极推广研究型教学、反思型教学、实践式教学激发知识共享的意愿,在研究生的过程性评价指标中加入对其知识贡献量和知识共享行为的评价体现出高校对于知识本身以及在知識经济时代对开放的知识价值观的重视;第二,利用可视化技术(思维地图、概念图、语义网络等)以动态和直观的方式既把学习者不易获取的知识呈现出来,又整合团队成员头脑中尚未思考成熟的想法,重构并正确理解和应用这些知识;第三,搭建团队隐性知识共享的平台,比如共享课题的申请、研究方案、阶段成果并建立包括文档材料、硬件设备、软件工具资源库等方式将成员的隐性知识尽可能显性化和程序化贯通隐性知识共享通道。第四,积极提倡促进隐性知识交流与共享的学术活动和教学活动,以团队文化作为知识共享的催化剂,重视知识互动(小组讨论、学术交流、聚餐、游玩、QQ和WeChat等网络交流平台)增加成员间的沟通交流,增强成员之间的相互信任和认同,形成和谐的人际关系氛围,促进成员更加积极的共享态度和行为;研究生与导师之间也要多开展互动,促进研究生观察、体会、反思导师处理各种复杂问题的技能和技巧,领悟到那些难以言传的知识和经验。

此外,要重视并采取激励措施建设积极的知识共享文化。第一,改善共享心智模式,促进个体认知结构改变。开展多种形式的教育活动帮助研究生群体克服知识垄断心理、不安全心理、自傲心理和投机心理,从组织结构、组织气氛、文化和价值观、个体经验等方面促进其相互认知,相互理解,进而形成认同;第二,构建知识共享的人际环境,培育信任氛围。师生间、研究生间、研究生与其他创新主体间的充分信任是共享的前提和核心。教师或导师在、道德修养、人格境界、学术活动及人际交往等方面具有示范效应,应努力成为学生的人生引领者、精神关怀者、潜能发掘者和智慧拓展者。第三,构建知识共享的制度环境,制定保障知识发送者利益的补偿制度,打破由学科、专业带来的研究生间的陌生、隔阂与局限,以更加完善的跨学科学术创新外部激励机制驱动研究生共享隐性知识,使知识共享预期更加合理。

五、结束语

作为高层次、专业性创新人才,研究生的创新能力对高校科研水平的提高和国家创新战略的实施有着重要影响。研究生知识共享的理论与实践应当引起研究生、教师以及相关研究人员的关注,基于此,本研究希望通过探讨制约研究生知识共享的因素,并进一步提出促进研究生知识共享的针对性策略,为研究生、教师和高校采取有效措施提供有益的参考,从而对深化相关人员和部门对研究生知识共享的理解和认识,促进研究生自身专业成长、唤起知识增值效应以及推动高校科研协同创新产生积极意义。

参考文献:

[1]英爽,康君,甄良,等.我国研究生培养模式改革的探索与实践[J].研究生教育研究,2014(1):1-5.

[2]方文敏,叶小军,魏华飞.知识共享对研究生创新行为影响的内在机理研究[J].教育与教学研究,2016(11):81-94.

[3]Nonaka,I..A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation[J].Organization Science,1994,5 (1): 14-37.

[4]Gibbert M, Krause H. Practice exchange marketplace [A]//Davenport T H, Probst G J. in a best practice Knowledge Management Case Book: Siemens Bes Practices [M]. John Wiley & Sons. Inc.,2002:89-105.

[5]Bartolk M,Srivastava A. Encouraging knowledge sharing:the role of organizational reward systems[J].Journal of Leadership & Organizational Studies,2002(1):64-76.

[6]HOOFF B,RIDDER J. Knowledge sharing in context:the influence of organization commitment,communication climate and CMC use on knowledge sharing[J]. Journal of Knowledge Management,2004,8(6).

[7]徐勇.知识管理——如何构建中国的知识型企业[M].广州:广东经济出版社,1999:112.

[8]石淼.研究生知识共享现状与对策思考[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2012.

[9]杨文绮.我国高校知识共享情况调查——以武汉大学硕士研究生为例[J].信息资源管理学报,2015(1):90-97.

[10]Hamel G. Competition for Competence and Inter-Partner Learning Within International Strategic Alliances [J].Strategic Management Journa1,1991,12:83-103.

[11]Szulanski, Gabriel. Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm [J]. Strategic Management Journal, 1996, 17: 27-43.

[12]Daniel Z. Levin, Rob Cross. The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Mediating Role of Trust Effective Knowledge Transfer [J]. Management Science, 2004, 50(11):1477-1490.

[13]唐梅.高校研究生团队内部之间知识共享的影响因素分析[D].昆明: 昆明理工大学,2015.

[14]张圣亮,袁佳,李小东.团队氛围、心理资本对研究生知识共享行为影响的实证研究[J].研究生教育研究,2015(6):39-45.

[15]石伟.组织文化[M].上海:复旦大学出版社,2010:93-97.