汉语重叠的本质是复合

2019-10-21朱敏

朱敏

摘要:本文讨论重叠的动因与机制问题,评述目前所有音系驱动重叠理论,发现都偏离了重叠的本质。本文提出重叠的根本动因是为达成语义的构词,语义基本特征是重复,形式机制是词根复制,词根复制在分布形态学框架下,实为词根对合并,即复合。

关键词:汉语重叠; 评述

重叠(reduplication)是一种常见的语言现象。重叠有很多分类方法,首先是完全重叠vs.部分重叠。完全重叠是指复式(reduplicant)和基式(base)的形式完全相同,部分重叠是指复式和基式的形式有所不同。世界语言结构地图册的样本库的统计显示,在 368 种样本语言中,有完全重叠和部分重叠的语言有 277 种,只有完全重叠的语言有35 种,没有能产的重叠式的语言只有 56 种。由此可见重叠现象的分布之广。重叠主要分布地区是亚太地区,重叠常见的汉藏语系、南岛语系、南亚语系、达罗阰荼语系都在亚太地区,阿尔泰语系与印欧语系中,重叠现象就非常少见了。

一、重叠的真正动因:音系?形态?

语言学家们比较普遍地认为,重叠是一种形态(morphological)操作或形态手段,國外类型学和生成语法的很多学者都认为重叠是用于构词的形态手段,Wilbur(1973)、Marantz(1982)、McCarthy & Prince(1995)、Haspelmath(2002)。同时这些国外学者也认为,重叠主要的动因是音系,这很好理解,首先,形态和音系的联系天然紧密,第二,基式与复式音系上的一致和可控范围内的不一致,一直是迷人的课题,成果众多,容易形成主流观点。汉语学界也比较普遍接受“汉语重叠为音系诱发或参与的构词形态手段”的观点。赵元任(Chao 1968)的观点最具代表性。他认为汉语重叠是音节的重叠,可以看成一种屈折形态,复式可以看作一种屈折词缀,但由于没有固定形式而不同于一般词缀。这就意味着该词缀的固定形式复制自与基式,重叠的机制是音系。与赵元任持一样音系复制观的学者有孙景涛(2008)张洪明、余辉(2009),和目前对汉语重叠的所有优选论分析(如尹玉霞(2008)、李兵、隋妍妍(2009))。与赵一样认为复式是屈折即句法特征之音系实现的学者更多,如朱德熙(1982a)、Liu (2016)、胡伟(2017)、Wang & Wu(2019)。

Chao(1968)没有区分重叠的动因与机制,给了后人一种印象:汉语重叠的动因是形态音系,归根结底是一种音系机制,屈折负责实现句法语义特征,那就要加缀即加上复式,复式没有音系形式,只能从基式借。但后人显然忽视了赵元任所说的重叠屈折即句法的一面,加剧了重叠的动因与机制的混同,在非线性音系学与基于它的优选论方案盛行的过去三十年,“汉语是音节重叠”、“重叠通过音系机制”等观点被不断凸显、固化。 不多的正确声音,如周法高(1962)“汉语重叠是语素的重叠”的观点却被掩盖。本文目的之一是矫正此错误。综述以往有代表性的音系方案,指出其固有缺陷,有助于我们认识到,音系理论不是阐释重叠的理想理论,而只是阐释基式、复式音系实现的理论;汉语重叠不是音系性的,而是语义与形态性的。

二、重叠的音系驱动理论及它们的问题

2.1转换生成语法分析及其问题

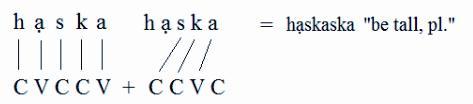

重叠的转换生成分析以生成语法早期Wilbur(1973)的研究为代表,虽然名为“转换生成”,但侧重点仍是基、复式音系上的近似性。下图可以清晰展示该类分析。显然,复式被处理为基式的后缀。

C1V1C2V2 → C1V1C2V2. C1V1C2V2 - ?n (.是语素界限标志)

转换生成分析的弊端和转换生成句法一样明显,那就是描写性远大于解释性,对关键的重叠的动因问题毫无见解。此外,转换生成机制过于强大,会生成许多自然语言未被见到或不可能见到的重叠类型。随着转换生成语法被新的句法理论取代,重叠的转换生成分析也几乎被世人遗忘。

2.2 CV骨架分析及其问题

CV骨架分析的代表是Marantz(1982),同样,复式被视为基式的后缀。采用当时自主音段音系学的成果,复式被表征为一个抽象语素RED。但RED只有CV骨架,没有音段内容,其音段内容由基式扩散得来。请见下图。

但音段扩散机制成了CV骨架分析的“阿喀琉斯脚踝”,因为这一机制过于随意或强制。正如Raimy (2000: 4)说的,完全可以不用自主音段扩散,而用默认元辅音的填入来解释RED的内容,所以Marantz(1982)没说清重叠的机制或动因问题,也未说明RED这个词缀和一般的词缀有何不同。

2.3韵律形态学分析及其问题

韵律形态学(Prosodic Morphology)是一个综合了诸多理论的形态分析方案,包括韵律层级、Wilbur(1973)对重叠过度和重叠不足(overapplication and underapplication)的总结,以及转换生成法和CV法将RED视为词缀的思想。从命名来看,始创者McCarthy & Prince (1986)认同重叠的音系本质。要肯定的是,它比前两种理论进步,开始严肃地考虑“重叠中缀”现象,所以重叠不再仅被视为串联构词(形态)(concatenative morphology)现象。再者,通过韵律层级单位来规定RED的韵律形式,也使得分析的随意性大大降低。但RED的内容依然依靠(词干音段)扩散,因而触不到重叠的生成动因,依然属于音系驱动理论。

2.4优选论对应理论分析及其问题

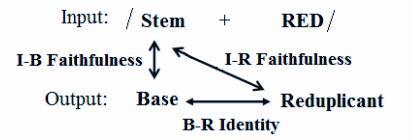

在McCarthy and Prince (1986)的基础上,McCarthy & Prince(1995)又提出了对应(Correspondence Theory),将早年的RED=σ、RED=σμμ等条件转换为优选论筛选层级中的标记性制约条件。另对应忠实性条件要求,基式表层与复式表层表达、基式表层与其底层表达,复式表层与其底层表达之间有严格的音系对应(一致)。对应理论原理见下图。

对应理论可以说是韵律形态学在优选论时代的版本。很不幸的是,由于将韵律形态学内核嵌套进优选论这种“表层表达决定一切”的理论预设中,对应理论反而离重叠的真正的动因越来越远。而形态复制理论正是从批评对应理论开始确立自身的法理性的。

三、形态复制理论看汉语重叠

3.1形态语义驱动重叠

形态复制理论(Morphological Doubling Theory 或MDT)(Inkelas &Zoll 2005)将重叠研究向该现象的本质与深层动因拉近,明确提出,重叠驱动力不是音系一致,而是形态一致,即语素(语义)一致,重叠本质上是为了实现句法或语义功能的形态过程或机制。正是基于此,MDT语境下讨论重叠是构词(主要是派生)还是构形(屈折)没有多大意义:无论派生还是屈折,都是为实现句法语义特征,都是形态机制的产物。

3.2 MDT与汉语重叠

MDT特别适合解释汉语重叠。MDT认为重叠的动因不是音系复制而是形态复制或重复(doubling)。Inkelas & Zoll(2005)总结道,自然语言的重叠可分为音系驱动重叠和形态语义驱动重叠,后者才是主流。MDT强调基、复式语义上的一致性,而不强调其音系上一致。语义一致是指叠词的意义是其子节点意义的类像函数(iconic function);对名词、量词来说,类像函数是复数;对动词来说,类像函数通常是反复体(pluractionality)(指动作的频动或重复); 对形容词、副词来说,类像函数指程度(intensity) (Inkelas & Zoll 2005: 22)。

汉语普通话的动词、形容词和量词叠词的语义解析证明,叠词的意义就是其子节点意义的类像函数。先说动词。很多研究主张汉语动词重叠的基本语义是指动作的频动或重复。刘月华(1983)明确指出汉语中能重叠的动词必须是表示可持续或反复动作的动词;王红梅(2009)认为汉语方言中动词重叠的语义是表示“量增”,瞬间或非持续性动词的重复是为了通过反复进行该动作来达到表持续的目的,体现了动量的增加。量分动量与时量,后者主要表现为“次数”;时量的增加往往带来动量的减少,故尝试体动词重叠多被称为减量重叠(Liu 2016; Wang & Wu 2018),但注意时量(次数)和动量有此消彼长的平衡关系,动量减少意味着次数即时量的增加,甚至意指持续时间更长。

形容词和量词叠词的语义特点也体现类像函数。形容词的复制通常是在基式表达的程度上再加深一些。朱德熙(1982b)虽认为普通话形容词重叠既可表程度加重也可表程度轻微。但“轻微说”一直受到各方质疑,如陈光(2008) 明确指出,形容词重叠并不存在性状量的增减问题;“量增”是重叠这种形态手段的“天赋”。同理,量词重叠就是为了表复数,或物体或事件的重复存在,“一碗碗酒”则肯定不止一碗酒。

至于汉语名词的重叠,语义上看的确不是类像函数。还是接受李兵、隋妍妍(2009)、胡伟(2017)的观点,将其复式视为指小后缀,其过程视为派生,本文不作仔细讨论。

可见,MDT对汉语重叠事实的解释力很强,而根据MDT,基、复式语义与音系形式都应一致,其实就是等同的单位。而本文认为这个单位就是词根。这正好预判出,音系驱动理论对汉语分析是无效的;胡伟(2017)已经证明了所有汉语重叠的音系学分析都是无效的。重叠是词根的重叠,也印证了周法高的“语素重叠说”。但要真正证实“重叠单位为词根(语素)”,还需要采用分布形态学。

四、从MDT的不足看DM理论的合理性

3.1 分布形态学简介

MDT是目前最接近重叠本质动因与机制的理论,但它仍有一些不足或未解决的问题,需要和分布形态学合璧来完整解释汉语重叠。MDT没有回答1)从句法语义特征到其音系实现(基式的复制),中间的桥梁是什么?2)如果按第二节说的,音系不是重叠的动力,那提供复式及其音系内容的又是何种机制呢?

分布形态学(下文称DM)提出,DM认为只有句法一个生成器,原词库中的词项的信息被“分布”到句法特征、词典、和百科知识三个列表;句法直接操纵语素而不是词,推导出层级结构“分流”到语音形式(PF) ;在PF 分支,负责拼出(Spell-out)正是形态模块。DM中,语素分为f-语素和l-语素。f-语素即语法语素,l-语素指的是实义词词根,用根号√标示。词根无语类,需与定义语类的功能中心语n,v,a(统称x)合并才能形成各词性的词。DM 的合并和最简方案(MP)的合并是同一概念。汉语动词和形容词重叠的形式表述就是两个一样的词根合并为词根短语√P,√P 再与a 或v 合并,形成层级结构[[√ √]√P a /v]aP /vP。根据MP,詞项可以多次从词库(DM学者称为词典(vocabulary))中提取,多次进入算式(Numeration)参与合并。DM是MP变种,自然也这么认为。

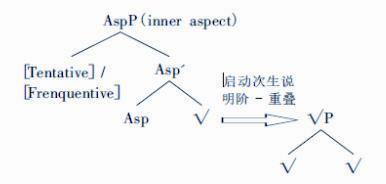

3.2 次生说明阶与MS操作

DM和其它理论最重要的区别是它赋予形态模块极其重要的地位,这种重要性体现在形态结构MS机制的设立上。MS机制尊重不同语言的独特性,将其视为普遍性句法合并的有益补充。比如本文开始就说了,有的语言有丰富的重叠,有的却没有,怎么解释?靠特制MS操作解释。DM学者Raimy(2000)提出特定语义特征(重叠动因)是重叠的原生说明阶(primary exponence),重叠是该语义特征的次生(secondary)说明阶,表现为形态合并操作“√→√√→√P”。

3.3 汉语重叠的本质是复合

这就是说,重叠也是一种MS机制。这意味着,无论何种重叠,归根结底是形态即MS的事情,重叠当然可以语句法甚至与音系有关(毕竟音系复制对次要现象有一定的解释力,比如解释汉语名词重叠),但其实现机制是形态的。形态是桥梁性模块,连着句法与音系,既然我们已定义重叠为“实现句法语义特征要求的音系手段”,那最适合处置重叠的自然是连接句法与音系的形态模块了。根据DM与MP,词根可以两次从词库提出来参与合并,重叠过程正是如此:词根被二次提取并合并。而词根合并词根的过程其实就是复合,只不过是复合的是两个完全一样的词根。

在DM/MP中,词项的合并分为对合并(pair merge)与组合并(set merge)。两个词根的直接合并因为没有功能中心参与进来,无疑是前者。普通的复合是不同词根经对合并,产生特定概念语义,并产生既定排序(汉语是‘红花,越南语却是‘花红)。这就解释了为何汉语及其他语言的复合词的语义往往不透明,或具有异质性。词根对合并之后再与功能语素结合,在DM中就是与语类给予语素(categorizer)v、n、a合并,它们只负责界定√P。所以普通复合的语义基本由√P决定。重叠就不一样了。

(汉语)重叠可表述为√i √i√P。随后√P继续合并Asp,重叠式的语义就由Asp表达。而从上下位节点的关系来说,词根被两次提取并合并为√P是MS对Asp上语义特征的回应,是其次生说明;语义才是重叠构词的真正驱动。

如上DM分析契合MDT理念。MDT主张叠词中没有基式、复式之分,基式相对于复式没有特殊地位。既然重叠式是同一词根二次提取并合并,MDT的主张就再自然不过了;而且由音系一致驱动带来的分析上的不便(胡伟2017),也自然不存在。

综合而言,通过设立语义特征并令其触发MS的次生说明机制,DM解答了从句法语义特征到其音系实现间的桥梁问题和提供复式音系内容的机制问题,而且自然得出汉语重叠基式、复式的音系一致的结论。汉语重叠本质上是词根的重叠,是一种复合。

参考文献:

陈光 2008 对现代汉语形容词重叠表轻微程度的重新审视。《语言教学与研究》第1期,35-41页。

李兵、隋妍妍 2009 汉语的部分重叠和完全重叠。(程工、刘丹青主编)《语言形式与功能研

究论文集》,北京:商务印书馆。

胡伟 2017 汉语重叠音系的分布形态学分析。《中国语文》第2期,377-390页。

刘月华 1983 动词重叠的表达功能及可重叠动词的范围。《中国语文》第1期,9-19页。

孙景涛.2008古汉语重叠构词法研究.上海:上海教育出版社,

王红梅 2009 动词重叠研究的方言视角。 《方言》第2期,140-144页。

吴仁 2006 单音节形容词重叠式 “AA(的)” 功能探微。《南开语言学刊》第1期,82-92页。

尹玉霞 2008 《重叠词声调变化的优选论分析》。 天津师范大学硕士论文。

张洪明、于辉2009 《词汇音系学与汉语重叠式的音系研究》,《语言学论丛》(乔姆斯基教授获北京大学名誉博士学位纪念专辑)第39 辑,商务印书馆。

周法高1962 《中国古代语法·构词编》,台联国风出版社。

朱德熙 1982a潮阳话和北京话重叠式象声词的构造。《方言》,174-180页。

朱德熙1982b《语法讲义》。北京:商务印书馆。

Chao, Yuen-Ren. 1968. A Grammar of Spoken Chinese.Berkeley: University of California Press.

Inkelas, S. & Zoll, C. Reduplication: Doubling in Morphology. Cambridge: Cambridge University Press, 2005

Liu Hongyong. 2016. The emergence of reduplicative polar interrogatives. Language Sciences 54: 26–42

McCarthy, J., & Prince, A. 1986. Prosodic morphology. Ms., University of Massachusetts and Brandeis. Reprinted in J. A. Goldsmith, (Ed.), The Handbook of Phonology, 318-366. Cambridge, Mass.: Blackwell. 1995.

McCarthy, J. & Prince, A. 1995. Faithfulness and reduplicative identity. ROA 60-0000.

Haspelmath, M. Understanding Morphology. Oxford: Oxford University Press. 2002

Marantz, A. Re:reduplication. Linguistic Inquiry 13. 1982: 435-482

Raimy, E. The Morphology and Morphophonology of Reduplication. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000

Wang Chyan-an & Wu Hsiao-hung 2019. Light verbs in verbal reduplication. Studia Linguistica 1:1-23.

Wilbur, R. The Phonology of Reduplication. PhD dissertation, University of Illinois, 1973

課题信息:本课题受湖南省哲学社会科学基金项目“英汉复合词的分布形态学对比研究(14YBA407)资助。