江西崇仁聚源钨矿床地质特征及成因探讨

2019-10-21陈立泉刘春生李宗朋周先军

陈立泉,刘春生,李宗朋,周先军

(江西有色地质勘查一队,江西 鹰潭 335003)

聚源钨矿位于赣中地区,原为二十世纪五十年代末发现的一小型白钨矿床,2016年经江西有色地质勘查一队重新勘查评价,资源储量已达大型规模。前人对赣中钨矿的研究多集中于下桐岭钨矿[1-4]、浒坑钨矿[5-7]、大王山钨矿[8-9]、徐山钨矿[10-12]。聚源钨矿由于近年才取得找矿突破,作为较为典型的外接触带细脉带型白钨矿床,韦星林[13]、何发林等[14]、苏晔[15]对其地质特征作了初步论述。笔者在野外调查基础上,对矿床成矿特征深入研究,对其成因进行探讨,这对深化赣中地区钨矿地质认识、丰富江西钨矿地质研究具有重要意义。

1 区域地质

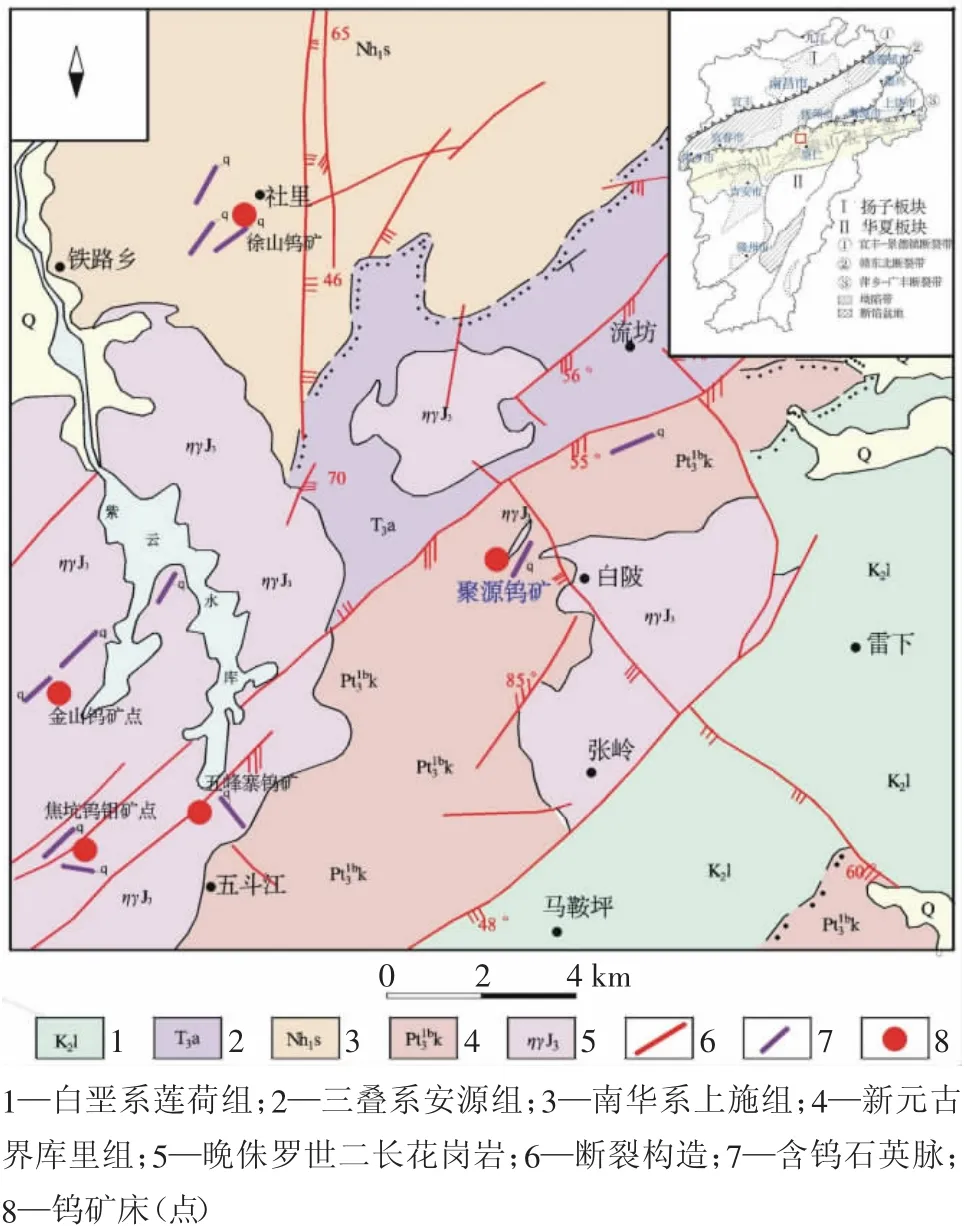

聚源钨矿位于武功山—会稽山成矿带,构造岩浆复杂,已勘查发现有下桐岭钨矿、浒坑钨矿、徐山钨矿等大中型矿床,成矿背景好。区域出露地层有库里组和上施组,为元古代裂谷海盆环境下形成的火山沉积碎屑岩。其上叠有晚三叠世—早侏罗世含煤矿碎屑岩和晚白垩世—古近纪红层碎屑岩以及第四纪沉积。加里东期、印支期的构造运动造成区域地层褶皱与多层次推覆、滑脱构造发育。燕山期岩体侵入,同生构造发育,后期热液活动剧烈,为钨锡矿的形成创造了良好条件。紫云山岩体内外接触带中发育一系列近北东向的中、高温石英脉型钨矿床(点),如徐山、聚源、火烧皮、蕉坑等,成矿条件优越(图1)。

图1 聚源钨矿区域地质图[14]Fig.1 Geological map of Juyuan tungsten ore area

2 矿床地质

2.1 地 层

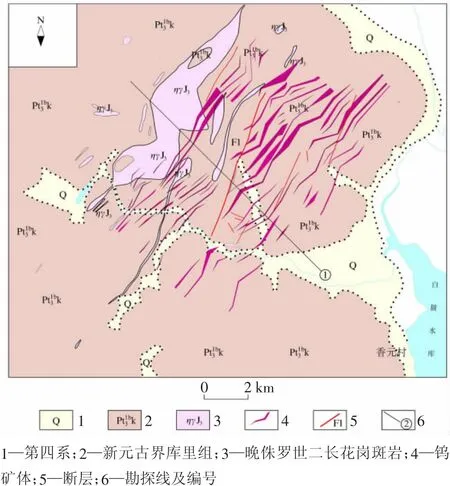

图2 聚源钨矿地质简图Fig.2 Geological sketch of Juyuan tungsten deposit

2.2 侵入岩

矿区出露有王元岩体,为紫云山岩体的组成部分。紫云山岩体K-Ar法同位素年龄值为143~155 Ma,其侵位于三叠系安源群中,为晚侏罗世。紫云山岩体为葛仙山序列S型花岗岩,属于燕山期第三阶段酸性侵入岩类。

王元岩体岩性为二长花岗斑岩,在矿区呈北东-南西展布,出露长约900 m。二长花岗斑岩为灰白色,中粒斑状结构、似斑状结构,块状构造。主要矿物成分有石英、斜长石、钾长石、黑云母及白云母,副矿物锆石、独居石、磷灰石、褐帘石等,蚀变矿物白云母、石英、绿泥石、方解石、黄铁矿等。岩石化学特征,SiO2含量72.6%~75.6%,属于酸性岩类。岩浆类型里特曼指数ζ值为2.11,属钙碱性类。含铝度(A/KNC)为1.68,属铝过饱和型。微量元素含量总体显示亲石元素,Cr、Li较富,Sn、W趋向富集。岩石特征与南岭地区成钨花岗岩的特征相似。岩体锋部由于气水热液的交代蚀变,形成一定范围的云英岩化带,与钨矿的形成关系密切。

2.3 构 造

矿区位于罗山复式背斜南翼,岩层中剪切面理Sc与糜棱岩面理Ss十分发育,与层理近直交。加里东期的区域挤压应力使岩层硅化、片理化,局部产生了动力变质,以矿区北东角最为明显。挤压变质带岩性颜色加深,形成云母线和石英透镜体,变质分异产生了系列石英脉,走向北东。加里东期的构造运动奠定了该区的基础构造形态。

F1断裂产于矿区中部,走向北东,倾向南东,倾角40°,其控制了矿区次级构造的总体展布。F1是矿区最主要断裂构造,在燕山期岩浆侵入阶段和成岩成矿期后存在进一步活动。F1内可见较多捕获围岩角砾的花岗岩以及碎裂的花岗岩。

矿区历经多期次构造运动,在层间挤压带基础上叠加发育以破碎带、滑断面、裂隙带等构造组合形式的层间断裂带,结构面总体走向北东30°~60°,倾向南东,倾角40°~70°。层间断裂走向北东,倾向南东,倾角 20°~50°,浅部稍陡,深部变缓,与地层产状一致,构成层间断裂带,为主要容矿构造。滑断面普遍可见阶步、擦痕;裂隙可分为北东、北北东、北西、北西西、南北向等多组,其中北东向裂隙最为发育,也是矿区主要含矿裂隙之一。含钨石英细脉、网脉分别充填于北东走向层间断裂的滑断面、破碎带和裂隙中,总体倾向与岩体侵入方向一致,显示两者之间密切的关系。岩浆固结后形成的节理与围岩中的裂隙产状相近,但是充填石英脉脉幅较小。层间断裂产状平行或近于平行,产生于岩性薄弱面,热液充填其中,形成了近平行的含钨石英脉带。区域性节理则以北东、北西为主,热液充填其中,形成了含钨石英网脉。

2.4 围岩蚀变

岩体侵入对围岩产生了影响,地层岩石角岩化,发生明显重结晶,普遍可见硬绿泥石变斑晶。岩石面理退化,岩石色率增大,显微花岗结构发育,产生了绿帘石、绿泥石、黏土等蚀变矿物。花岗岩与围岩均可见方解石化,赋存于裂隙中,较多淡粉色含锰方解石。花岗斑岩顶部大多云英岩化,局部蚀变较弱,可见较多黑云母,局部可见低温高岭土化。

矿体围岩蚀变矿物有黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、白铁矿、白云母、绿泥石、硬绿泥石、绿帘石、电气石、萤石、方解石、高岭土。总体上,蚀变矿物黄铁矿、磁黄铁矿等金属蚀变矿物较多区域,钨矿品位更高。石英脉两侧多有云英岩化,白云母镶边。磁黄铁矿多见于孔深60~250 m中,与黄铁矿此消彼长。磁黄铁矿属于低硫硫化物,往往在高温阶段形成。矿区顶部以及底部通常以黄铁矿为主,到中部区域主要为磁黄铁矿,也往往是白钨矿比较多的区域。黄铜矿少量,与磁黄铁矿、黄铁矿共生。

2.5 矿体特征

矿区产出钨矿化类型有石英脉带型、云英化细脉浸染型及石英单脉型3种,以石英细脉带型为主、云英化细脉浸染型为次。矿区共圈定矿体43个,其中石英细脉-网脉带型矿体30个,云英岩化细脉浸染型矿体13个。

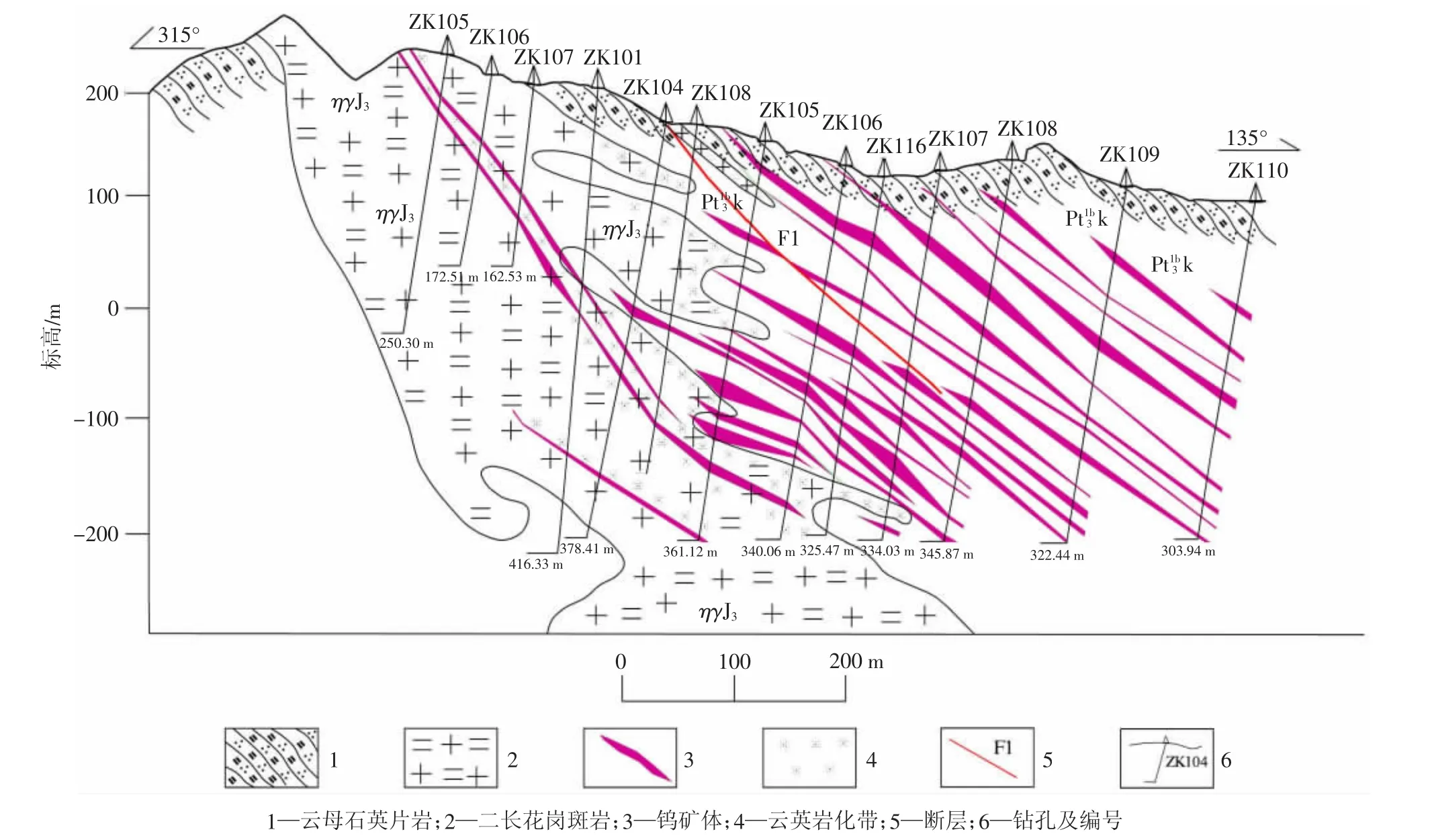

石英脉带型钨矿体产于王元二长花岗斑岩体上盘(南东盘)库里组变质岩中,受层间断裂带控制,形态较简单,一般间距10~20 m呈似层状平行叠置产出。矿体主要由含钨石英脉带及石英网脉组成,石英脉幅多为1~5 cm,石英脉的密集程度左右着矿体的贫富,富矿包常产于两组石英脉交汇处,矿脉弯曲及产状变化地段,矿脉分支复合、膨大缩小以及斜列及羽列发育处,复脉发育处。矿体走向北东,倾向南东,倾角30°~60°。矿体长度一般 700~1000m,最长1 080m,倾斜延深一般200~400m,最大延深470m,单工程矿体厚度一般1~14 m,最大厚度18.04 m,平均厚度3.32 m,厚度变化系数66.61%,单工程矿体WO3平均品位0.141%~0.432%,最高16.55%,品位变化系数106.22%(图3)。

云英岩化细脉浸染型矿体分布于二长花岗斑岩体内的云英岩化带中,该类型矿体总体规模较小,品位较低,呈板状或透镜状产出。白钨矿赋存于石英细脉和强云英岩化花岗斑岩中。矿体产状与石英脉产状基本一致,走向北东,倾向南东,倾角30°~50°。系由于花岗岩冷凝收缩产生的裂隙被含矿石英细脉所充填交代形成矿体。岩体中的含钨石英脉宽度通常不超过2 cm,走向延伸稳定。强云英岩化花岗斑岩中的白钨矿呈星散状,与细脉钨矿共同构成矿体。

图3 聚源钨矿1号勘探线剖面Fig.3 Section 1 of exploration line of Juyuan tungsten mine

2.6 矿石特征

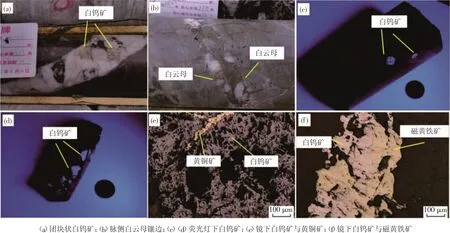

矿区矿石呈脉状、块状构造,脉矿石呈现典型的白云母镶边。矿物成分比较简单,除白钨矿及少量黑钨矿外,其他矿物主要为石英、白云母、长石、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、绿泥石等。白钨矿集合体主要呈小团块状赋存于石英脉中,大者可达2 cm(图4)。白钨矿晶体呈半自形粒状、不规则粒状,与黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿紧密伴生。白钨矿他形粒状集合体常被晚期黄铁矿包裹,局部可见白钨矿与磁黄铁矿互相镶嵌,黄铜矿沿白钨矿裂隙分布。钨矿石主要化学成分为 SiO2、Al2O3、Fe2O3,矿石中主要有用元素为WO3,分布较均匀。云英岩中的白钨矿呈浸染状、星散状。白钨矿晶体以他形粒状为主,粒径0.01~0.2mm。白钨矿通常分布在白云母及石英粒间。

图4 聚源矿区矿石特征Fig.4 Ore characteristics of Juyuan mining area

3 成因探讨

3.1 成矿模式

钨矿的成矿物质主要来源于前寒武纪变质基底部分熔融产生的岩浆[16]。华南地区钨矿的形成与地壳W元素的丰度和燕山期壳熔S型花岗岩具有密切关系。徐克勤等[17]、刘英俊等[18]认为,华南的一些地层存在含钨建造,尤其前寒武纪的地层含钨丰度高。华仁民等[19]认为W、Sn在上地壳最丰富,W、Sn为亲石元素,与地壳成熟度具有相关性,华南地区地层的钨背景值都比较高。

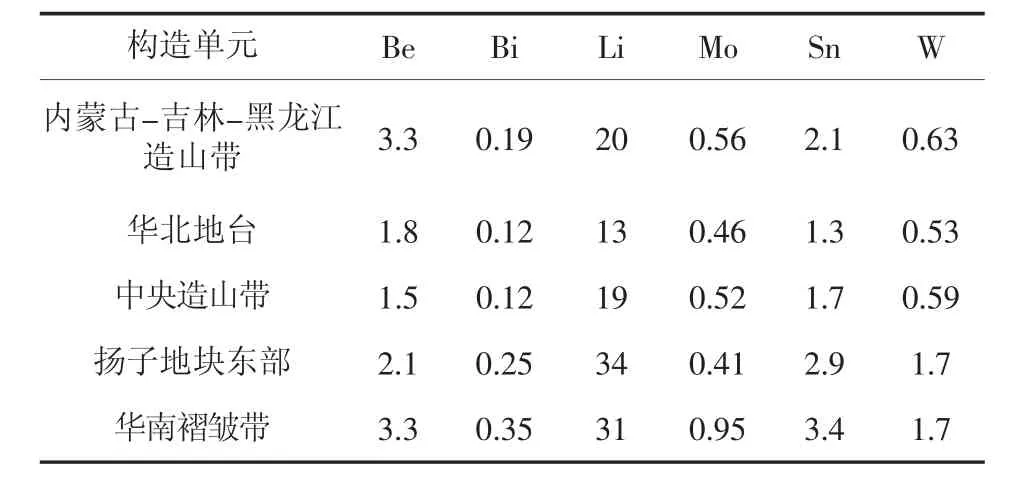

根据迟清华等[20]汇编的中国东部主要构造单元结晶基底岩石的微量元素含量情况,华南地区地壳演化程度最高,Sn、W和其他稀有金属的含量也在华南的扬子地块东部和华南褶皱带这两个构造单元中最高(表1)。它们中的一部分在地壳(地层)重熔时进入花岗岩,使花岗岩具有较高的钨含量;另一部分在花岗岩侵入后由于流体作用而活化,参与成矿。

表1 中国东部主要构造单元结晶基底岩石的微量元素含量[20] ×10-6Tab.1 Microelement contents in crystalline basement rocks of major tectonic units in eastern China

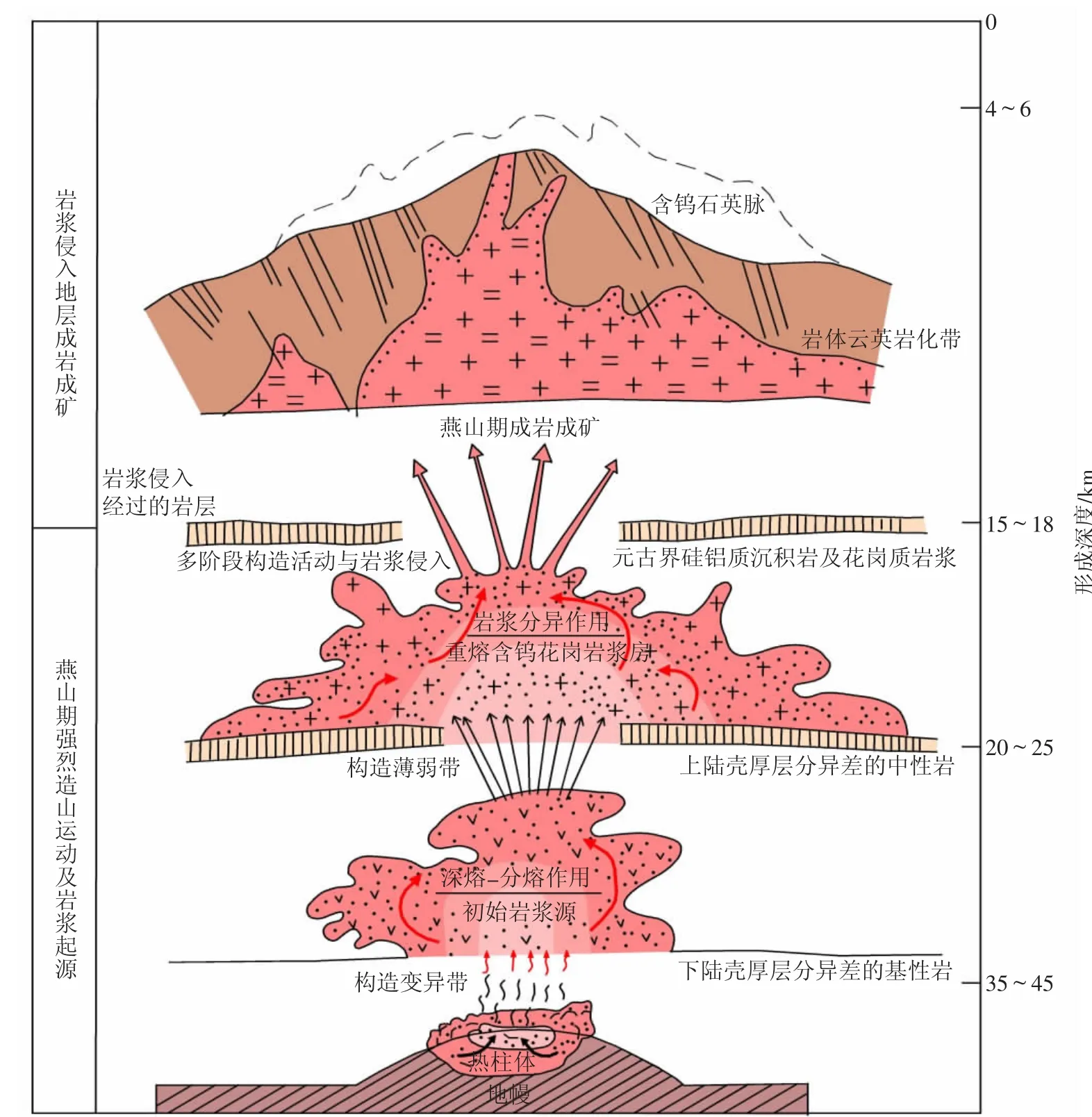

燕山中期的165~145 Ma,华南陆壳重熔型花岗岩类有关的W-Sn-稀有金属成矿为代表,形成了华南地区第二次大规模成矿作用,而且是钨最重要的成矿期。燕山期进入后碰撞伸展构造背景环境中,软流圈地幔上涌、构造变形及减压等条件导致温度升高[21],富含钨、锡的地壳层部分发生重熔形成壳源S型岩浆。S型花岗质岩浆经高度分异演化后,形成大量的富矿岩浆热液向上运移,在层间断裂带等有利空间聚集,交代、充填成矿。

万大理[10]测得赣中地区库里组地层含钨丰度较高,达到背景值的10倍以上。聚源矿区赋矿围岩为元古界库里组地层,其含钨元素丰度高,提供了成矿物质来源。苏晔[15]测得聚源钨矿岩体W含量介于3.0×10-6~38×10-6之间,平均为 11.4×10-6,远高于华南花岗岩W的平均含量(3.44×10-6),显示出富钨的特征。刘颖[22]、唐傲等[23]通过对对紫云山花岗岩中的黑云母进行详细的岩相学观察和矿物化学成分分析,发现其FeOTot为20.34%~21.81%,ω(Al2O3)为117.11%~17.67%,ω(TiO2)为 3.26%~3.91%,ω(MgO)为 6.33%~7.26%,FeO/(FeO+MgO)为0.74~0.76,指示紫云山花岗岩属于壳源S型花岗岩。苏晔[15]利用锆石U-Pb同位素测定聚源矿区含钨花岗斑岩的形成年龄为152.36±0.97Ma。由此认为,聚源钨矿形成于燕山期。构造伸展环境中软境中软流圈地幔上涌,地层重熔形成壳源岩浆,向上侵位过程中分异演化,成岩成矿(图5)。

图5 聚源钨矿成矿模式图[24]Fig.5 Metallogenic model of tungsten source deposits

3.2 成矿机制

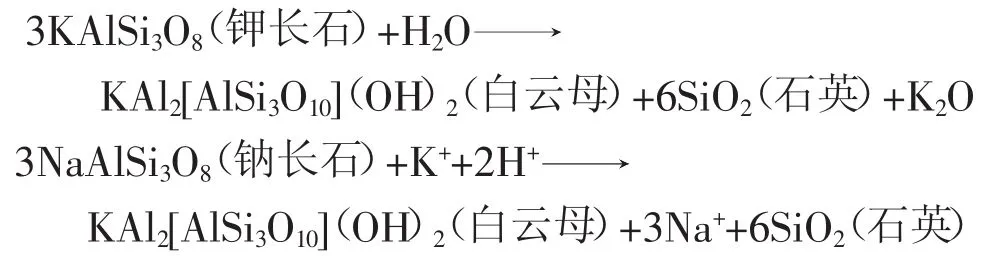

热液矿床本质是含矿气水热液在各种不同的地质环境中运移时,随着物理化学条件(温度、压力、浓度等)的不断变化,在有利的地质条件下,成矿组分通过交代围岩或者充填于围岩中而形成。华南石英脉型钨矿床的成矿流体主要以SiO2为主,富含挥发组分和成矿元素[25-29]。燕山期含钨低熔岩浆侵入聚源矿区,酸性岩浆携带着H2O、H2S、CO2等富含挥发性物质以及成矿元素在构造通道中运移。随着花岗岩的结晶析出,挥发性组分和成矿元素逐渐富集,且更富于流动性,侵入围岩断裂构造中,并与断裂周围的岩石发生强烈的交代蚀变作用,形成云英岩化。云英岩化使造岩矿物长石在蚀变过程中逐渐被交代,最终分解成石英和白云母[30]。

运移蚀变过程中,水/岩体系物理化学条件发生改变,流体pH值升高,近地表温度、压力的降低,围岩与流体之间不断有元素间的交换,Ca2+、Fe3+等离子部分从围岩进入到流体中,使流体中的钨络合物与Ca2+、Fe3+结合,并最终在层间断裂及节理中沉淀而晶出并富集成矿。

4 结论

(1)聚源钨矿产于岩体外接触带中,矿体由含钨石英脉带组成,底板为含碳千枚岩。其属于典型的外接触带石英脉带型白钨矿床。

(2)聚源钨矿为燕山期S型花岗质岩浆侵入基底地层而形成。岩浆期后气水热液在运移的过程中与围岩发生交代反应,在容矿构造中析出成矿。