野生毛尖蘑菌株分子鉴定及碳源与氮源筛选试验*

2019-10-21曹天旭崔宝凯

杜 萍,曹天旭,2**,崔宝凯

(1.长江师范学院现代农业与生物工程学院,重庆 408100;2.江西农业大学农学院,南昌 330045;3.北京林业大学微生物研究所,北京 100083)

毛尖蘑 [Lyophyllum fumosum(Pers.)P.D.Orton],别名金子蘑、仙蘑菇,是一种极为罕见的野生珍稀食(药) 用真菌。在分类学上属担子菌门(Basidiomycota) 伞菌纲 (Agaricomycetes) 伞菌目 (Agaricales) 离褶伞科 (Tricholomataceae) 离褶伞属(Lyophyllum)[1-3]。毛尖蘑主要分布于我国黑龙江、吉林、辽宁、河北、青海、甘肃、河南等地[4]。在黑龙江省主要分布在大、小兴安岭一带。由于生长在金矿开采后的沙滩(毛尖)上,因此得名毛尖蘑。

毛尖蘑色泽黄嫩,营养丰富,菇柄脆嫩爽口,味道清香,尤其干制加工后香气更加浓郁。其多糖具有抗肿瘤,保肝护肝,增强免疫力等作用[5]。中医认为该菇具有补肾、利尿、治腰酸痛、渗湿、健脾、止泻等功效[5],是高血压、心血管和肥胖症患者的理想食品,市场开发前景广阔。

毛尖蘑生长条件苛刻,野生资源已十分有限,因此,实现人工栽培迫在眉睫。目前为止,毛尖蘑的研究主要集中在菌种分离、菌丝发酵培养、人工驯化栽培和粗多糖的提取及其功效分析方面[5-10]。郑稚莺等[11]利用一定浓度的茶碱在变温条件下诱导出了毛尖蘑子实体原基。目前,毛尖蘑因菌丝生长缓慢,导致出现制种成功率低、易污染、出菇迟、产量低等现象,使其仍不能商业化栽培,且其分类地位尚不清楚。

内转录间隔区(internal transcribed spacer,ITS)是中度保守区域,种内保守性相对一致,而种间差异较为明显,这使得ITS应用于真菌的分子鉴定及属内种间或种内差异比较明显的菌群之间的系统分析[12]。从黑龙江省大兴安岭漠河采集到毛尖蘑标本,经子实体组织分离获得纯菌株,对其进行了ITS序列鉴定和碳源、氮源的筛选试验,旨在明确毛尖蘑的分类地位、筛选菌丝培养适宜的碳源、氮源,为毛尖蘑的人工驯化栽培和药用价值开发提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试标本

供试标本于2013年8月采集于黑龙江省大兴安岭漠河,样品编号为DP20130801。

1.2 子实体外观形态观察及菌种分离

1.2.1 子实体外观形态观察

观察并描述子实体表面性状、结构、颜色、质地,进行形态学特征初步鉴定。

1.2.2 菌种分离

采用子实体组织分离方法分离菌种,分离培养15 d后,挑取先端菌丝接种于PDA培养基中进行纯化培养,于25℃恒温培养箱中培养4周,置于4℃冰箱保存备用。

1.3 样品rDNA的ITS区段PCR扩增、测序及比对分析

1.3.1 样品基因组DNA提取与检测

菌丝体培养、收集及DNA提取方法详见文献[13]。

1.3.2 样品rDNA的ITS区段PCR扩增与测序

采 用 真 菌 通 用 引 物 ITS 5:5’-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’;ITS 4:5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’,由英骏生物技术有限公司(invitrogen) 合成。

PCR 扩增体系为:10×Buffer 5.0 μL,25 mmol·L-1MgCl24.0 μL,4 mmol·L-1dNTPs 3.0 μL,5 U·μL-1Taq DNA polymerase 0.5 μL,10 μmol·L-1引物各 2.0 μL,模板 DNA 2.0 μL,ddH2O 31.5 μL,反应总体积为 50.0 μL。

扩增条件为:94℃预变性1 min;94℃变性30 s,60℃退火 1 min,72℃延伸1.5 min,共 30个循环;最后于72℃补平8 min,终止温度为4℃。

扩增产物经1.5%琼脂糖凝胶电泳,产物和Marker上样量均为5 μL,电泳结果于Bio-Rad凝胶成像系统成像。PCR产物送华大基因(北京)公司测序。

1.3.3 ITS序列比对和同源性分析

将测序获得的序列通过NCBI数据库进行Blast,分析同源性。当物种的rDNA ITS区序列与比对的序列同源性≥99%时为相同种;同源性在95%~99%为相同属[14]。

1.4 最适碳源、氮源筛选试验

1.4.1 最适碳源筛选

试验碳源:麦芽糖、甘露醇、可溶性淀粉、玉米粉、蔗糖、葡萄糖。

无碳基础培养基:KH2PO41.0 g、MgSO40.5 g、蛋白胨2.0 g、琼脂18.0 g,水1 L。

分别将等量(2%)的麦芽糖、甘露醇、可溶性淀粉、玉米粉、蔗糖、葡萄糖,加入到无碳基础培养基中,对毛尖蘑母种培养的碳源进行单因素筛选试验,各设4个重复。

1.4.2 最适氮源筛选

试验氮源:牛肉膏、麦麸、硫酸铵、酵母膏、黄豆粉、蛋白胨。

无氮基础培养基:葡萄糖20.0 g、KH2PO41.0 g、MgSO40.5 g、琼脂18.0 g,水1 L。

分别将等量(0.2%)的牛肉膏、麦麸、硫酸铵、酵母膏、黄豆粉、蛋白胨,加入到无氮基础培养基中,对毛尖蘑母种培养的氮源进行单因素筛选试验,各设4个重复。

1.5 数据分析

菌丝日均生长速度差异显著性采用SPSS 16.0软件中Duncan式新复极差法进行分析。菌丝生长速度(V,mm·d-1)公式为:

式中:R表示菌落半径(mm);D表示菌丝生长天数 (d)。

2 结果与分析

2.1 子实体形态观察

毛尖蘑丛生子实体如图1所示。每丛分枝3枚~7枚不等,菌盖直径1 cm~7 cm,边缘稍内卷,半球形、扁半球形至平展,初期灰褐色,成熟时浅黄褐色。表面近平滑,菌肉白色,细腻,肉厚。菌褶直生或稍延生,密,黄褐至暗褐色。菌柄长4.0 cm~9.0 cm,粗1.0 cm~1.2 cm,基部粗大,顶端稍细,形似锥把,实心、质脆,往往挤为一堆呈树桩状。

图1 野生毛尖蘑子实体Fig.1 Fruiting bodies of the wild Lyophyllum fumosum

2.2 测序结果及其序列分析

本研究分离菌株的ITS序列已提交到GenBank数据库,登录号为MG571757,该菌株ITS区域核酸序列总长为677 bp。将样品ITS序列输入NCBI网页,用Blast进行比对,结果有2株核酸序列与其有99%的相似度,因此,鉴定该株野生菌为Lyophyllum fumosum。经查阅资料得知学名为褐离褶伞,别名有白荷叶离褶伞[15]、烟色离褶伞、褐黄离褶伞、毛尖蘑、块根蘑、宾王菇等[4]。

2.3 不同碳源对毛尖蘑菌丝生长的影响

菌丝在不同碳源培养基上的生长状况见图2、表1。

图2 褐离褶伞菌丝在不同碳源培养基上的生长情况Fig.2 Mycelia growth situation of Lyophyllum fumosum on different carbon source media

由图2可知,毛尖蘑菌丝在不同碳源培养基上均能生长,菌丝白色至米白色,气生菌丝不发达。由表1可知,培养时间为28 d的菌丝在可溶性淀粉培养基上日均生长速度最快,菌丝浓密、粗壮,边缘生长整齐。在P<0.05水平上,与玉米粉培养基上的菌丝日均生长速度相比差异显著,与麦芽糖、蔗糖、甘露醇、对照和葡萄糖培养基上的菌丝日均生长速度相比差异不显著。而培养时间为35 d的菌丝,在不同碳源培养基中日均生长速度差异明显,其中麦芽糖培养基上的菌丝日均生长速度最快,与以可溶性淀粉为碳源的菌丝日均生长速度相比差异不显著,与其他5种碳源菌丝日均生长速度相比差异显著;在无碳培养基上菌丝日均生长速度最慢,与除麦芽糖和可溶性淀粉外的其他4种碳源菌丝日均生长速度相比差异不显著,可见,菌丝培养最后1周生长速度有减慢的趋势。从2段培养时间综合考虑,最终确定毛尖蘑菌丝培养的适宜碳源是可溶性淀粉和麦芽糖。

表1 不同碳源对褐离褶伞菌丝生长的影响Tab.1 Effect of different carbon sources on the mycelia growth of Lyophyllum fumosum

2.4 不同氮源对毛尖蘑菌丝生长的影响

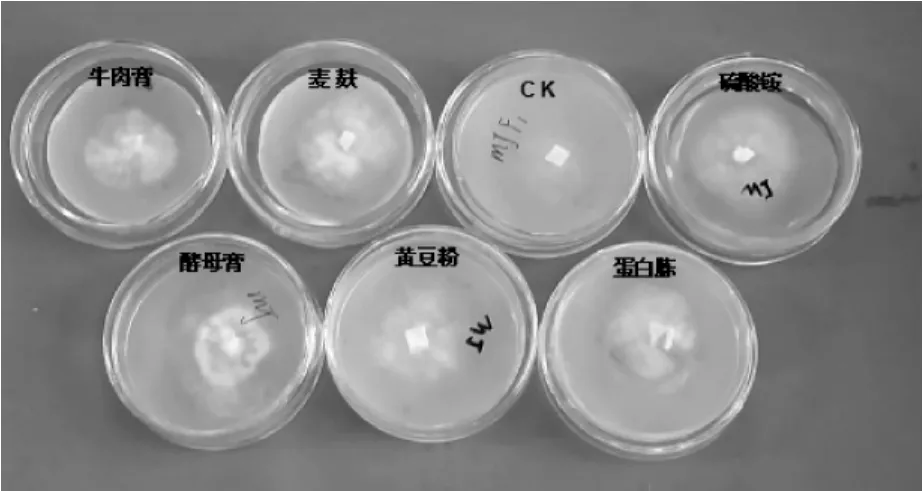

菌丝在不同氮源培养基上的生长状况见表2、图3。

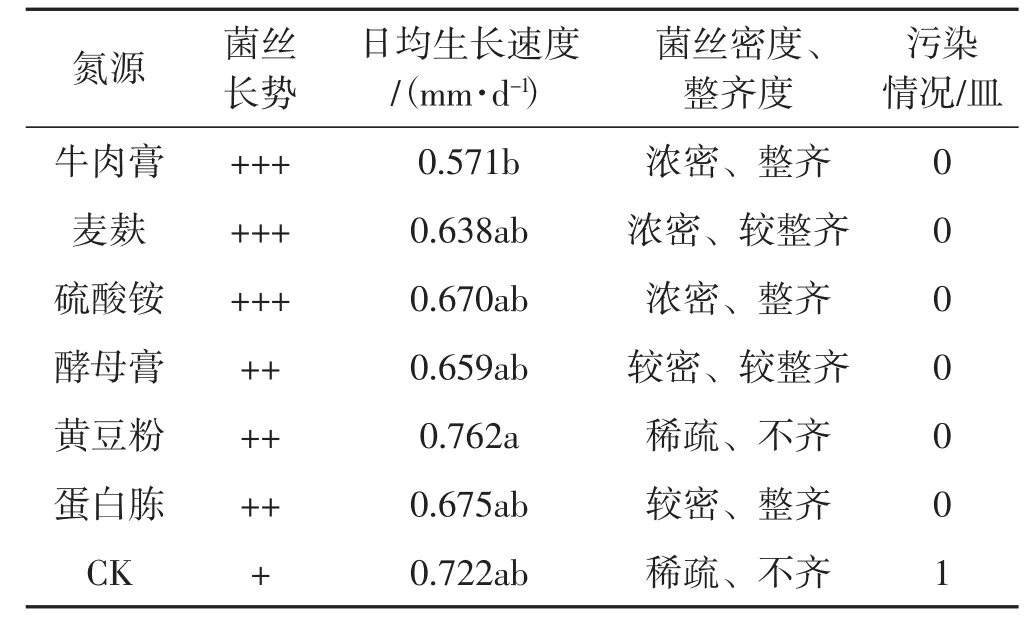

表2 不同氮源对褐离褶伞菌丝生长的影响Tab.2 Effect of different nitrogen sources on the mycelia growth of Lyophyllum fumosum

图3 褐离褶伞菌丝在不同氮源培养基上的生长情况Fig.3 Mycelia growth situation of Lyophyllum fumosum on different nitrogen sources media

由图3可知,毛尖蘑菌丝在不同氮源培养基上均能生长,除在无氮培养基中有1皿感染杂菌外,其余氮源的各处理均未发生感染,表明毛尖蘑菌株对不同氮源的适应性较强。由表2可知,在P<0.05水平上,不同氮源培养的菌丝日均生长速度差异不明显。其中以黄豆粉为氮源的菌丝日均生长速度最快,与牛肉膏培养基上的菌丝日均生长速度相比差异显著,与其他5种氮源的日均生长速度相比差异不显著,但其菌丝较稀疏,边缘生长不齐;在无氮培养基(CK) 中的菌丝稀疏,生长不齐,长势很弱。因此,从菌丝长势和生长速度方面综合考虑,最终确定蛋白胨、硫酸铵和酵母膏为毛尖蘑菌丝培养的适宜氮源。

3 讨论

由于离褶伞属真菌的各个种在形态上并无十分明确的区别[16],因而仅通过形态上的观察并不能确定其种名。本研究中,采集到的野生毛尖蘑菌株经ITS序列分析鉴定为褐离褶伞。

本文中,利用单因子试验筛选出毛尖蘑菌丝生长的适宜碳源为可溶性淀粉和麦芽糖,其中培养时间为28 d的菌丝,在以蔗糖和葡萄糖为碳源的培养基上,与以可溶性淀粉和麦芽糖为碳源的菌丝日均生长速度相比差异不显著(P<0.05),但无论在长势还是生长速度上都逊色于可溶性淀粉和麦芽糖。梁秀凤等[8]对毛尖蘑一级菌种配方筛选试验表明,蔗糖和麦芽糖可作为碳源交替使用,最佳氮源为酵母膏。郑秋霞等[1]研究表明暗褐离褶伞菌丝生长的最适碳源是麦芽糖,最适氮源是蛋白胨。周会明等[17]对5株荷叶离褶伞的碳氮源筛选表明,有3个菌株的最适碳源是蔗糖,最适氮源是蛋白胨;另2个菌株的最适碳源是葡萄糖,最适氮源是蛋白胨。综上所述,离褶伞属不同种或同一种的不同菌株[8,17]对碳源的需求种类较丰富而敏感,对氮源的需求种类则相对单一而稳定,多为蛋白胨和酵母膏。因此,对于不同离褶伞菌株在培养前有必要做碳源适宜性筛选试验。

4 结论

本研究中采集到的野生毛尖蘑菌株经ITS序列分析鉴定为褐离褶伞。利用单因子试验筛选出毛尖蘑菌丝生长适宜的碳源为可溶性淀粉和麦芽糖,适宜氮源为蛋白胨、硫酸铵和酵母膏。最佳培养基配方为:可溶性淀粉(麦芽糖) 20 g、蛋白胨(硫酸铵、酵母膏) 2 g、KH2PO41.0 g、MgSO40.5 g、琼脂18 g,水 1 L。