通过武宁王陵看百济时期的中韩文化交流

2019-10-20刘瑶

刘瑶

摘 要:韩国百济武宁王陵的发现对探究当时中韩两国之间的关系及文化交流帮助颇丰。文章首先介绍了武宁王陵的基本概况及背景知识,再通过王陵墓葬形制及出土的镇墓兽全面研究武宁王陵中的中国文化元素,最后结合历史文献说明中国六朝与百济的关系及文化交流,分析其渊源及异同。

关键词:百济;武宁王陵;中韩文化交流

1 百济王朝

百济(前18—660年)位于朝鲜半岛西南部,起源于中国东北古老民族之一的扶余族,中国史书中称诸代王为“扶余某”,简称“余某”,《梁书》中记载武宁王为“余隆”①。百济朝历经三次迁都,其发展阶段以都城的名称划分,可分为汉城时代(前18—475年)、雄津时代(475—538年)及泗泄时代(538—660年)。公元475年,高句丽长寿王攻陷百济都城汉城,百济文周王被迫放弃汉江流域,迁都锦江流域的雄津(现韩国公州)[1]。雄津时期,百济共传五代,武宁王即第四代百济王。武宁王即位后,在内平定内乱维护王权,大力发展农业经济;在外积极派遣出使南朝,借鉴吸收南朝文化,结盟新罗对抗高句丽,诸多举措恢复了百济国力,其独具特色的本土民族文化开始蓬勃发展[2]。

2 武宁王陵

武宁王是韩国百济时期第二十五代王,生于公元462年,501年即位,公元523年薨逝,谥号“武宁”。公元525年,葬于雄津,即现今韩国忠清南道公州邑西北约1千米的宋山里[3]。武宁王陵为一座南北走向带甬道的大型砖筑单室墓,是武宁王与王妃的合葬墓。墓内随葬品种类繁多,琳琅满目,包括各类装饰品、瓷器、木质器等,这些出土文物兼具百济文化特色及浓郁的南朝文化色彩。它的发现为人们研究3~6世纪百济与中国南朝政治、文化、物质的交流提供了极为丰富的史料。

2.1 王陵选址

武宁王陵位于公州市西北约l千米处丘陵地带的宋山里古墓群之中,在原百济都城雄津西北隅外,与东晋南朝时期帝陵的选址位置相似。同时期,我国东晋帝陵的鸡笼山陵区、钟山陵区分别位于都城西北隅和东北隅约l千米处;南朝刘宋的钟山陵区也位于都城的近郊;齐梁时期诸多宗室王侯俱葬在都城近郊。

近年来,考古发掘证明,受风水观念的影响,“六朝墓葬大多位于都城附近,朝向依山势而定,或在山麓,或在山腰,俱背依山岗,面朝平原”[4]。风水相墓术法源于汉代,六朝时期更为盛行,统治者尤为迷信风水,笃信墓址与家族盛衰和王朝兴亡相系[5]。除此之外,包括武宁王陵在内的诸多宋山里古墓群中的陵墓多聚族而葬,以主墓为中心,遵照与墓主血缘关系的亲疏远近、长幼尊卑依次向外安排墓地。这种墓葬方法与六朝陵墓一样,体现了东汉以来的封建宗法关系,说明雄津期的百济王室很大程度上遵从并吸收了南朝的礼制和文化。

2.2 墓葬形制

据考古调查研究,建康地区(南京六朝时的名称)东晋、南朝墓葬的砌筑方法以三顺一丁最为常见,少数采用四顺一丁、五顺一丁等。形制都是甬道为“凸”字形的单室券顶砖筑墓,甬道设一道或二道石门。东晋晚期以后開始盛行棺床,棺床前设石祭台,底设石棺座且一般不接连后壁。墓室侧壁和后壁外弧,时代越晚弧度越大。西晋东晋更迭之期开始盛行直棱假窗和灯龛。

武宁王陵由封土墙、挡土墙、甬道和墓室组成。玄宫皆用石砖砌筑,甬道门外侧贴筑一道门券,门券内重用四顺一丁方法砌筑,外重用三层侧立砖环砌,内外门券之间封嵌一层封门墙,下部以三顺一丁方法砌筑,上部用顺砖平砌。门券上部及两侧砌筑挡土墙,皆用顺砖平砌(图1)。这些墓葬形制皆类似于同时代我国东晋、南朝墓制,但其形制特点却悖于所处时代:王陵的甬道正对墓室前部中区,甬道仅设一道木门;棺床砌筑在墓室后部,无石棺座且与后壁相接;墓室侧壁和后壁基本直立并5个直棱假窗,上置桃形灯龛。类似于东晋后期—刘宋中前期的大中型墓葬,却较同时期健康地区的南朝墓葬有一定的延缓性,“这种迟缓性可能与此墓的造砖匠师和筑墓匠师属于不同的工艺传统有关”[6]。

2.3 墓葬等级

此墓为南北向的砖室墓,自南至北由墓道、甬道和墓室构成。墓道作斜坡状,长9.3米。甬道和墓室俱用砖砌出券顶,甬道长2.9米,宽1.04米,高1.45米;墓室长4.2米,宽2.72米,墓室高度从棺床算起为2.93米。东、西两壁各有两个小龛,北壁有一个小龛。墓底有砖砌排水沟,墓上为直径约20米的圆形坟丘。墓砖有长方形和楔形两种,甬道内置墓志两方,墓志的后面立一石镇墓兽。此墓的规格类似于南朝诸多大中型墓葬,而聚族而葬的方式也盛行于东晋南朝世家大族。据《梁书·诸夷传·百济》记载,梁普通二年(521)十二月,武宁王被梁武帝诏封为“使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王”。按东晋、南朝官制,百济武宁王地位足可比拟南朝的高级士族贵族,其墓葬形式除在一定程度上借鉴南朝宗室王侯陵墓外,形制规模基本与南朝授予的官爵职位一致,应当是完全遵守了南朝的等级制度(表1)。

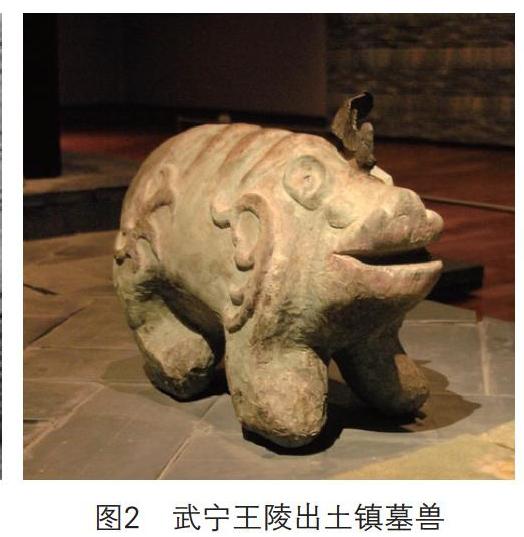

2.4 镇墓兽

武宁王陵出土的镇墓兽似猪(图2),长47.3厘米,宽30厘米,口鼻肥短,臀部圆鼓,四肢粗壮,背上横列鬃毛4根,身体两侧前胸至前腿处装饰有卷曲的翼,后腹至后臀有浮雕。卷毛状装饰,前额开孔,插有树枝形铁制独角。从形制来看,此镇墓兽出土于墓内,与南朝梁、西魏北周的镇墓兽相似之处颇多[7]。日本学者吉村苣子认为,武宁王陵镇墓兽是模仿南朝镇墓兽而制,属东汉以来流行的独角镇墓兽谱系[8]。武宁王陵镇墓兽为猪形,类似于南朝的猪形或鳄形镇墓兽;武宁王陵镇墓兽在出土时后腿断折,而目前出土的南朝镇墓兽皆为一条后腿断折;武宁王陵镇墓兽腹侧图案与南朝帝王陵墓神道的石兽图案相似。以上皆说明武宁王陵镇墓兽与南朝镇墓兽密不可分的相似之处。

南朝镇墓兽分为地上、地下两类。地上镇墓兽可追溯至汉朝,彼时盛行厚葬,坟丘外建祠堂,置石兽、碑铭。至魏晋时,明令禁止于地上建立祠堂、石兽和碑铭,出现了地下镇墓兽和墓志。至南朝时,仿效汉朝于帝陵和王侯墓前配置麒麟和辟邪这类非现实镇墓兽,且均作四足行走形。四足步行形镇墓兽在西汉时起源于甘肃地区,后传入西安、洛阳。自西晋至东晋再到南朝,由最初的非现实动物变为猪形、鳄形等四足行走形镇墓兽,并出现了多角。地上镇墓兽一般置于帝陵和王侯墓前神道入口处,颚下垂须、有双翼、头带角、口大张。南朝宋之后的地上镇墓兽均成对配置,且帝陵前镇墓兽有角,王侯墓前镇墓兽无角。武宁王陵镇墓兽有独角,所以它是按照帝陵葬制设置的,不同于一般墓葬的镇墓兽。

地下镇墓兽出土数量较少,分为陶、石两种材质,均为四足行走形姿态,石质残损严重,陶质保存相对完整。从形制来看,造型有犀形和鳄形等。犀形头有独角,背有4根鬃毛,脊部有肉瘤饰;鳄形自头部到尾部饰有背鳍。武宁王陵镇墓兽出土于地下,继承了我国北方汉族的墓葬制度及风俗传统,属于南朝地下镇墓兽这一脉系,源于西汉时期西北地区的四足步行形镇墓兽。

3 百济时期中韩文化的交流

汉末、东晋之初,大批中原人士南迁,华夏文化由黄河流域传至长江流域继续发扬光大,东晋南朝文化应运而生,其博大精深、丰富多彩的特色吸引着同时代的东亚诸国。彼时百济与中国南朝的外交关系和文化交流已至巅峰,密切的文化交流和人员往来促使双方的文化亲近感不断升华,双方的关系持续稳定地发展。百济积极地引进南朝先进的天文历法、文学、经学、佛学、绘画、书法、造船、纺织技术等,大力推动了百济社会政治、经济、文化、生活的发展,双方通过册封、吊唁、通使朝贡、互赠方物等方式来往频繁。

百济文化更起着衔接南朝文化和东亚诸国文化的中介作用,它将南朝的典籍、文化、物品吸收至本朝,又将之间接传往东亚诸国。《宋书》《梁书》《魏书》《周书》《南史》《北史》《隋书》《旧唐书》《新唐书》,以及《通典》《唐会要》《太平御览》《册府元龟》等书中对百濟的历史、文化、艺术、社会多有记载,内容广泛而丰富。《南史》中记载:“魏时,朝鲜以东马韩、辰韩之属,世通中国。”《北史》亦记载百济“始立国于带方”[9]。

东晋南朝,佛教发展空前繁盛,《三国史记·百济本纪·第二》载:“枕流王元年九月,胡僧摩罗难陀自晋至,王迎之致宫内礼敬焉,佛法始于此。”自此佛教在百济开始广为传播,并成为国教。《隋书》卷八一《百济传》载:“(百济)行宋《元嘉历》,以建寅月为岁首;婚娶之礼,略同于华。”[10]

武宁王统治时期,百济与南朝往来频繁,原因有二:其一,百济至南朝可经海路,当时的海上交通颇为发达,由百济经长江口或钱塘江口至南朝较为畅通(图3);其二,当时百济国内局势不安,又受到高句丽南侵的巨大威胁,为维护自身的安全,百济多次遣使中国南朝,以求联盟共同对抗高句丽,南朝虽不能给百济提供军事帮助,但通过二者的交往却可牵制高句丽和北朝。因此,二者的频繁往来即为各取所需。自南朝输入的先进文化成为百济统治者的政治需要,更是百济王室贵族等级及财富的象征。百济王室依靠来自南朝的强大力量和先进文化保护王权的稳定和统治的合法性。

通过研究武宁王陵的中国元素发现,武宁王陵从建筑形制到墓内随葬品,无不彰显着当时南朝的文化色彩,反映了南朝文化对百济的重要影响。百济从南朝引进了先进的文化、技术,政治、礼法制度及社会风俗,大力推动了百济社会政治、经济和文化生活的发展。大量输入南朝的先进文化促使百济在同时代的东亚诸国迅速发展,推动其进一步融入东北亚汉文化圈,并成为南朝文化在东亚地区的重要桥梁。■

参考文献

[1](梁)沈约.宋书:卷97:倭国传[M].北京:中华书局,1974.

[2]郭沫若.中国史稿(第3册)[M].北京:人民出版社,1979.

[3]贾梅仙.朝鲜南部武宁王陵简介[M]//中国社会科学院考古研究所.考古学参考资料(第六辑).北京:文物出版社,1983.

[4]李蔚然.论南京地区六朝墓的葬地选择和排葬方法[J].考古,1983(4):343-346.

[5](清)赵翼.廿二史札记校证(订补本):卷八:晋书:相墓[M].王树民,校.北京:中华书局,1984.

[6]王志高.百济武宁王陵形制结构的考察[J].东亚考古论坛,忠清文化财研究院出版,2005.

[7]齐东方.武宁王墓与南朝梁墓[C]//武宁王陵与东亚细亚文化论文集,2001.

[8]吉村苣子,刘振东.中国墓葬中独角类镇墓兽的谱系[J].考古与文物,2007(2):99-112.

[9]丁利民.百济武宁王陵中的南朝文化因素研究[D].南京:南京师范大学,2007:22-26.

[10]壬立达.新罗、高句丽、百济“三国并立”时期内朝鲜经济、文化的发展及其在沟通中日文化上所起的作用[J].史学月刊,1957(10):23-26.