东北老工业基地经济复原力:一个四维分析框架与实证研究

2019-10-19廖敬文张可云

廖敬文 张可云

内容提要:运用包括抵抗力、复原速度、经济结构变化和复原路径变化的四维复原力框架进行分析,得到如下结论:东北老工业基地抗冲击能力较弱,经济结构较敏感,复原速度较慢,并已陷入有偏负复原路径;整体来看,东北老工业基地复原力欠佳,振兴之路任重道远;工业及以其为核心的产业体系陷入路径依赖的负锁定困境是造成东北老工业基地经济复原力不足的决定性因素之一。提升东北老工业基地复原力,既要通过调整经济结构削弱以往路径依赖和负锁定对复原力的消极影响,又要继续加大政策扶持力度以保留作为复原力源泉的人力资本,更要营造良好的软环境,助力地方与企业把握外部发展机遇并增强内部自主创新能力。

关键词:复原力;东北老工业基地;东北振兴

中图分类号:F207

文献标识码:A

文章编号:1003-7543(2019)01-0064-13

自2008年经济危机席卷全球以来,许多国家开始聚焦地方和区域如何迅速地从类似的冲击和突发事件中恢复过来,区域经济复原力研究受到重视。在世界经济不景气和中国经济进入新常态的大环境中,东北地区的经济增长势头逐渐下滑,其中,老工业基地的经济表现不尽如人意。在2003年提出东北地区等老工业基地振兴战略之后,中央一直高度重视老工业基地的发展,近些年来陆续出台了多项有关东北老工业基地振兴的规划和政策,包括《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》(2013年)、《中共中央、国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》(2016年)等。老工业基地能否恢复往日雄风,是整个东北地区经济振兴的关键。在中央政策扶持持续不断的情况下,东北地区的老工业基地是否已经具备必要的振兴能力呢?这是确定未来东北地区老工业基地发展思路与方向时必须明确回答的一个重大问题。本文尝试讨论区域经济复原力(resilience)的内涵与一般分析框架,并在此基础上实证分析东北地区老工业基地的复原能力,期望能得出对提升东北地区老工业基地复原力有参考价值的结论。

在西方学术界,resilience是一个使用范围极广、众多学科都热衷于研究的专业术语,最早源自生态学,之后被广泛应用于众多自然科学和社会科学领域。不同学科对“resilience”界定的含义不尽相同,ecological resilience是指生态系统在不改变其结构、特性和功能的情况下吸收冲击的能力[1]。在工程和建筑领域,resilience是指在破坏性事件中作出反应、吸收和适应以及恢复的能力[2]。在心理学中,psychological resilience是指能够成功地应对危机并迅速恢复到危机前状态的能力[3]。相对而言,resilience在区域经济学中的应用较晚,始于21世纪初期,Reggiani&Graff等人最先将这一概念引入经济地理学与区域经济学[4j。此后,resiliecnce在区域经济领域和演化经济地理领域得到频繁使用,Martin详细阐述了“resilience”这一概念的发展历程[5]。近些年来,中国的区域经济学与经济地理学界也开始关注resihence分析框架,但对这个概念的翻译与理解并没有形成共识。因此,在运用其讨论东北地区老工业基地的复原与振兴之前,有必要从理论上讨论与此概念相关的基本问题。

一、“复原力”的简要研究综述与理论分析框架

复原力主要用于研究老工业基地振兴,但由于这个概念应用于区域经济研究的时间较短,目前学术界对与其相关的理论问题还存在不少分歧,而且缺乏一个统一的分析框架。

(一)resilience的中译辨析

近年来,resilience已成为炙手可热的学术研究工具,但“resihence”一词在中国学术界存在多种翻译版本。为了构建实用的分析框架,有必要結合区域经济学的属性,讨论“resilience”的中译和区域经济复原力的内涵等问题。

在相关中文文献中,resilience有多种译法,常用的有“弹性”、“韧性”和“恢复力”。“弹性”的含义是指物体受到冲击或干扰之后,系统恢复到假设的稳定状态或结构的能力,重点在于恢复到平衡的稳定状态。这个定义与resilience的含义十分接近,但前提是冲击前系统存在“平衡”状态。与物理系统不同的是,区域经济很难处于绝对平衡状态,只可能处于相对稳定的增长趋势或路径。值得注意的是,均衡仅仅是理论经济学中理论模型的先验假设和结构规范特征,所以在应用经济学中“resihence”译为“弹性”不妥。如果将resihence译为“弹性”,则容易与经济学中内涵明确的“弹性”概念相混淆。resilience的另一个比较流行的译法是“韧性”。区域韧性或城市韧性并不能让人一目了然,而区域复原力或城市复原力则十分直截了当、通俗易懂。更为重要的是,“韧性”这一概念不能涵盖resihence的全部内涵。“韧性”基本上只是在物理学范围内使用,生态学与管理学是不使用这个概念的。目前西方区域经济学研究领域所使用的复原力概念的内涵基本上还是源于其他学科的解释,主要有三种,即物理学的“工程”复原力(Engineering resilience)、生态学的“生态”复原力(Ecological resilience)与组织学的“适应”复原力(Adaptive resilience)。可见,将resilience译为“韧性”,有失全面。而“恢复力”主要是地理学学者用来研究灾害、生态与旅游等方面的冲击,只有少数学者用这一术语来研究经济问题。

比较而言,“resilienc“译作“弹性”、“韧性”和“恢复力”值得商榷,在区域经济学领域译作“复原力”较为贴切,更符合区域经济的不断发展变化的实质。“复原”一词形象地反映了区域经济从受冲击后到回复前的动态反应过程,以及在这个过程中区域自身主动表现出的应对能力。这个译法与“弹性”和“韧性”两种译法最大的区别在于,其体现了区域经济系统的自适应能力和反应性重组能力。从本质上讲,这是一种演化的观点,源于区域经济的动态可变的过程。

(二)国内外复原力研究简要评述

2008年爆发的经济危机引发了区域经济复原力的研究热潮,学者们开始将各地区在危机和随后衰退过程中的不同表现与复原力联系在一起。研究集中于区域受冲击后的复原力差异,越来越多的学术文献试图解释为什么一些区域比其他区域具有更强的抵御冲击的能力。人们最直观的感受是,危机前经济发展相对较差的地区更有可能受到危机的更严重影响,经济重现活力需要的时间更久。但这一观点具有片面性,过度侧重于现有经济水平,有关区域经济复原力与区域增长轨迹之间的研究认为各地区抵御经济冲击或从经济冲击中复原的能力差异是由不同区域的长期增长路径不同决定的[6]。亦有研究表明,一个地区抵御冲击和从冲击中复原的能力可能是其先前的增长路径的结果[5],复原力与区域发展的路径依赖关系密切,在“正路径依赖”阶段,当自我强化的过程和机制推动区域经济进入特定的良性增长路径时,区域对冲击的适应能力很高。但如果这种依赖于路径的良性增长开始放缓,随之而来的新兴产业僵化、技术的淘汰、体制的惯性等问题将把“锁定”转变为“负路径依赖”,该地区的潜在经济复原力会减弱,承受重大冲击的能力也会下降[5]。对这个问题,演化经济地理学学者持有一些不同的看法,他们更关注经济格局随着时间的推移而改变的过程,包括生产、分配和消费的空间组织[7]。具体而言,部分学者认为,由于既受局部空间因素的制约,又受各区域特有的以往产业结构的影响,区域发展轨迹是复杂和难以确定的[8]。目前,有关区域经济增长路径与复原力之间关系的理解仍然存在分歧。不可否认的是,区域产业结构也在塑造区域长期演化路径和抵御冲击方面发挥着重要作用[9]。除此之外,区域经济复原力还取决于冲击的性质、区域劳动力市场、地方经济治理以及地方或国家职能部门采取的扶助措施等因素[10]。更加复杂的是,一个区域或城市经济的“整体”复原力能细化到无数不同经济主体(企业、工人)的反应和互动。不难看出,区域复原力差异是多种因素综合作用的结果,有些因素具有一般性,只是它们之中的相对重要性和影响因地区而异,而有些因素则是地方特有的。有关地区复原力差异的原因备受争论,在评估区域复原力时,既要找到影响复原力的一般性的原因,更要找到地区特有的重要影响因素。

国内关于“resilience”的研究晚于国外,大致分为两个阶段:第一阶段以文献述评为主,侧重点各有不同。其中,对“resilience”的翻译也不一致,多译为“弹性”或“韧性”。较多文献着重于梳理区域经济弹性概念的演变历程[11]、论述国外典型的区域复原力案例[12]或对不同经济领域内经济韧性的概念加以区别[13]。第二阶段开始注重“resilience”的经验研究,集中应用于老工业城市的相关问题,例如老工业城市的转型路径[14],但相关研究较少实证测度复原力大小[15]。在实证分析中,常用于测度区域经济复原力的复原力指数(Resilience indices)有两种,一种是通过构建相关指标体系综合衡量复原力的大小,但由于所构建的各种指标体系差异较大,测度结果准确性受到质疑。另一种是通过经济中的某一经济指标作为代理指标,例如用受冲击前后某一核心变量的变化来表示,研究中多选取国内生产总值或就业(失业)指标衡量区域经济复原力大小[16]。该方法针对性强,测度准确,但测度范围有限。

总之,由于复原力这一概念应用于区域经济研究只有十多年的历史,国内外学术界对区域复原力的内涵界定、影响因素与定量测度方法选择等一系列问题还没有形成共识,中国学术界对其中译也存在多个不同版本。但由于这一概念框架具有重大的现实意义,上述缺陷的存在并不妨碍对其进行进一步的理论与应用探究。

(三)区域经济复原力的内涵与一般分析框架

如前所述,尽管研究复原力的文献不断增多,但这个概念还没有明确、统一的定义,特别是在区域经济学与经济地理学领域,对复原力概念的理解存在较多争议。明确复原力内涵,并关注其在多大程度上有助于理解区域经济发展和变化,是构建合理分析框架的前提。

区域经济学中复原力概念的核心内涵是区域面对重大衰退冲击的反应,这在区域经济学中主要指社会经济系统从冲击中恢复的能力。例如,Foster定义区域复原力为面对干扰,区域预测、准备、应对和恢复的能力[17]。Hill&Wial等人将复原力视为经济受冲击后区域成功恢复的能力,这种恢复往往会使区域经济偏离现有经济增长路径[18]。根据英国著名经济地理学家Martin的观点,复原力的基本思想是捕捉经济系统如何对不利的干扰作出反应并从中恢复过来[10]。他对区域经济复原力作出了更广泛的定义,即区域或地方经济承受市场、竞争和环境冲击或从此类冲击中恢复其增长路径的能力,必要时对其经济结构及其社会和制度安排进行适应性改革,以维持或恢复其先前的发展路径,或过渡到以更充分地利用其物力、人力和环境资源为特点的新的可持续路径[5]。复原力概念的另一个重点是动态演化特征,即一个地区的复原力可能会随着时间的推移而变化。区域经济的复原力不可能随着时间的推移而保持不变:这取决于冲击的性质,并随着区域经济的结构和性质的演变而变化。动态特征的关联还包括区域经济复原力与区域经济的发展相互影响,冲击和恢复会导致区域经济结构或功能的变化,而这些变化又可能影响区域对之后冲击的抵抗力[19]。虽然区域经济复原力尚无确切定义,但很清楚的是,受演化思维的影响,复原力是一个具有时间、空间维度的复杂、多层面的概念,本文认为区域经济复原力是区域经济在面对外部冲击时恢复或重组其增长路径的一种可变的能力。

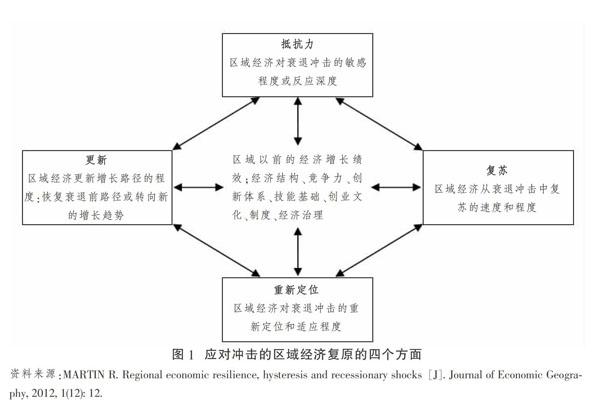

Martin曾提出一个较为完整的复原力分析框架,能有效分析面对冲击时区域经济的反应力和复原过程中的动态特征。如图1所示,用区域经济复原力说明区域经济体如何应对衰退或其他冲击的影响,至少需要阐明四个相互关联的方面:第一个是抵抗力,即区域经济面对诸如衰退等于扰和破坏时的脆弱性或敏感性。第二个是复苏,即区域从这种破坏中恢复的速度和程度,复苏的速度和程度是否取决于对冲击的抵抗力,是一个有待研究的问题。第三个是重新定位,即区域经济在多大程度上经历了结构调整,以及这种重新调整对该地区产出、就业和收入的影响。第四个是更新,即区域经济恢复到受到冲击之前的增长路径的程度。此外,区域经济复原力的这四个方面可能以不同的方式相互作用,從而产生不同的结果[20]。

借鉴Martin的分析框架,可以构建一个四维区域经济复原力分析框架(见图2):第一个维度是抵抗力,用区域经济份额下降速度表征区域经济面对干扰时的脆弱性或敏感性,敏感性越低、抵抗力越强,表明复原力越强:第二个维度是复原速度,用失业敏感指数度量,这个指数越小,复原速度越快,则复原力越强:第三个维度是经济结构变化,用第二产业与第三产业占比变化表示,反映该调整对该地区产出、就业和收入的影响,同时还能识别不同产业复原力的强弱:第四个维度是复原路径变化,用区域生产总值的增长率变化度量,这涉及受冲击前后区域经济增长路径的比较。此外,竞争力、创新体系、劳动力的技能、创业文化以及体制机制等都将通过以上四个方面相互作用,共同影响区域经济的复原力。

二、东北老工业基地经济复原力的表现与原因分析

区域经济学的研究重点是区域经济的发展和区域间关系的协调。但在过去几年里,由于金融危机、环境灾害等的巨大冲击,人们开始关注这类干扰给区域经济产生的后续影响。如图3所示,2012年以来,受全国经济下行影响,在四大区域中,东北地区生产总值占全国生产总值的份额持续走低。东北老工业基地作为东北经济振兴的关键,其复原力的表现决定了整个东北地区的振兴进程。因此,有必要重点研究东北老工业基地的复原力,关注经济系统受外部冲击后的表现和复原现状。这里我们采用包括抵抗力、复原速度、经济结构变化、复原路径变化的四维复原力分析框架测度东北老工业基地复原力。

(一)抵抗力

一个衡量区域抵御衰退冲击能力的简单方法是,与国家在就业或产出方面比率下降的大小作比较,即以国民经济的反应作为衡量区域复原力的基准。如果某一区域下降的比率大于全国平均降低的水平,可以认为该区域对衰退冲击的敏感性较强、抵抗力较低。相反,如果一个区域的下降比率小于平均水平,则它具有较低的敏感性和较高的抵抗力。如图4(下页)所示,我国各地区的经济增长趋势呈现较大差异,这无疑是一系列不同潜在力量作用的结果,但其复杂性并不是本文的重点。重要的是,在此期间,不同地区对衰退的反应非常不同。

各地区对衰退的抵抗力存在相当大的差异,东北老工业基地的敏感性较强,复原力较低①。2005-2012年各地区经济增长与全国经济增长的变化趋势基本一致。其中,东北地区和东北老工业基地的年均增速曾一度高于全国平均水平,增长速度甚至一度领先其他地区,表明自2003年国家实施东北地区等老工业基地振兴战略以来,东北地区经济增长显著,老工业基地振兴战略取得了初步成效。从2012年开始,在全国经济下行的影响下,各地区的经济反应有所不同。起初所有区域的地区生产总值增速同步下跌,但从2014年开始其余地区的经济增长率逐

①根据《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》,东北老工业基地包括鞍山、抚顺、本溪、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、盘锦、葫芦岛、吉林、四平、辽源、通化、白山、白城、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆、鸡西、伊春。为统一数据获取口径,暂未考虑规划中的计划单列市和省会城市的市辖区。东部地区包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。中部地区包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。西部地区包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。东北地区包括:辽宁、吉林和黑龙江。渐止跌企稳,东北地区生产总值增速依旧呈断崖式下滑,低于全国平均增速。期间,东北老工业基地的经济衰退程度更是甚于整个东北地区,受衰退冲击影响最大,抵抗力最弱,可见振兴东北经济的首要任务是重振东北老工业基地。

为何老工业基地的抵抗力如此脆弱,以致经济陡然降低?这是“内因”和“外因”共同作用的结果。就“内因”而言,东北地区的老工业基地不可避免地进入区域发展过程中的萧条阶段。根据区域生命周期规律,可将所有区域分为四类,即年青区域、落后区域、膨胀区域和萧条区域。相对于全国其他地区而言,东北老工业基地工业化起步时间早,区域内产业转型升级的不及时意味着所生产的产品不再被市场普遍接受,致使经济系统的抗冲击减弱。“外因”源自外部环境的变化,其他区域技术创新能力的增强,创新部门的增多,不仅会抢占东北老工业基地的市场份额,并且会具备更强的复原力。因为主要的经济冲击不可避免地表现为资源和人力资本的释放,创新能力较强的区域能够更好地将这种释放转化为新公司的组建和新的就业机会。

(二)复原速度

对各地区的城镇登记失业率进行时间序列分析,可更直观地观察区域受冲击后的恢复速度。恢复速度越快,复原力越强:恢复速度越慢,复原力越弱。图5是各地区2009-2016年的城镇失业率变化趋势,不同区域的复原速度形成鲜明的对比。一方面,东北老工业基地2012年后的城镇失业率逐年攀升,是城镇失业率上升最快的地区。因此,相对其他区域而言,东北老工业基地从经济衰退冲击中恢复的速度较慢,复原力较弱。另一方面,东北地区的失业敏感指数较大。对Martin的相对就业收缩“敏感性”指数进行适当改进[20],可得到“失业敏感性指数”。“失业敏感性指数”的计算方式是:区域城镇失业率变动的百分比/全国城镇失业率变动的百分比,所得结果再取绝对值。以全国城镇失业率的变动为基准,“失业敏感性指数”越大,地区城镇失业率的波动越大。“失业敏感性指数”越小,地区城镇失业率波动越小。计算结果表明,与同一年份的其他区域相比较,2012年后东北老工业基地的“失业敏感性指数”最大,即波动程度最大。2012-2016年,东北老工业基地的失业率变化率与“失业敏感性指数”也是最大的(见表1)。

其他证据也支持这一结论。如表2所示,就单个城市城镇失业人员的绝对数而言,东北地区老工业基地中吉林市2011年受冲击前的失业人数是22 958人,后期逐年递增,达到2014年的31700人,2016年降为29 921人。东部地区中同等失业人数规模的湛江市,2011年城镇失业人数为24 637人,2016年降至21 185人。2011-2016年,鞍山市的城镇失业人数居高不下,始终未能降至2010年的失业人数。虽然湛江市2011年的失业人数比吉林市更高,但仅隔一年就降至比2011年更低的失业人数,这说明某些老工业基地城市的復原速度的确远落后于其他城市。

虽然用城镇登记失业率和绝对失业人数来判断复原速度不够全面,但除产出以外,失业(就业)也是衡量复原力的核心变量。外部冲击引起的失业变动和当地劳动力市场的调整,对地区经济的影响更加深远。与产出相比较,就业的复原需要更长的时间,更能真实反映区域经济的复原力[20]。上述对东北老工业基地失业情况的分析结果表明,东北老工业基地复原速度趋缓,复原力因此较弱。

(三)经济结构变化

面对冲击时不同区域表现出截然不同的抵抗力,那么是什么导致了区域抵抗力的空间差异?学者们通常认为,经济结构在塑造一个地区对冲击的敏感性方面发挥着特别关键的作用。在其他条件相同的情况下,多样化的经济结构通常被认为比专业化的结构更不敏感、复原力更强。这类似于投资组合降低风险的方法,不同行业对需求波动、政策导向、贸易开放度等重大变化的敏感性不同[20]。相反,一个经济基础较差的地区,即一个专门从事有限活动的地区,不仅更容易受到针对特定行业的特殊冲击,而且重新调整经济方向的机会也会更少,因此,复原力更弱。

但重要的不仅仅是经济多样性,还有这种多样性在多大程度上存在模块化。一方面,模块化条件意味着,如果一个地区的不同行业在本地没有紧密联系,或者在相似的能力、投入一产出关系方面只是弱耦合,那么该地区的经济复原力更强[5]。另一方面,复原力还取决于产业的前后关联程度。对一个地区的一个或几个行业的下行冲击也可能会波及整个地区的大部分经济,并产生相应的负面影响。此外,高度专业化的区域经济是否比多元化的区域经济对衰退更敏感,取决于该产业的性质。一般而言,以制造业和建筑业为代表的第二产业比以服务业为代表的第三产业对衰退冲击更为敏感。

除了产业间的关系,主导产业也在区域应对冲击的过程中发挥着重要作用,可以用“铆钉效应”进行说明。在生态学中,“铆钉效应”是指一个生态系统包含某些组成部分(或物种),这些组成部分或物种在整个系统的运行中发挥关键的作用,它们的崩溃或移除可能导致整个系统突然和灾难性的崩溃。地方或区域经济存在类似的情况,如果某一处于生产和就业基础核心的“铆钉”行业是创新行业,那么该产业可能驱动整个区域经济具有良好的复原力。一方面,创新产业(如高科技制造业)能比其他部门更快的速度产生和吸收创新,并可能采取行动将这些创新扩散到区域经济中,从而提高生产率和其他相关行业的复原力。另一方面,这些部门吸引高技能的人力资本,高端人才是区域抵御任何衰退的关键[5J。如此看来,在实践中经济结构如何塑造区域复原力,需要用经验证据具体说明。

一方面,如图6所示,在所有地区中,2012年后东北老工业基地第二产业产值增长率的跌幅最大。2016年,东北老工业基地第二产值的增长率表现为负增长,远低于全国平均水平,这在一定程度上证实了工业依赖程度高的经济结构受衰退冲击的影响更大,抵抗力更低。另一方面,为进一步验证经济结构与复原力之间的关联,对比分析各地区第二产业产值和第三产业产值的变化率(见图6、图7),可以发现,受冲击后各区域第二产业比第三产业的波动幅度大,这说明第二产业比第三产业抵抗力更弱,敏感性更强,复原力更低。

从经济结构看,同样是第二产业,为什么东北老工业基地的抵抗力更弱?一个重要的解释是东北老工业基地是以工业为主导产业的经济体,且其发展进程已进入路径依赖的负锁定阶段,过度的产业关联性和根植性引起的产业结构刚性降低了区域复原力。有关产业结构复原力大小的讨论既要关注产业比重,又要关注产业发展所处阶段。新中国成立以来,工业一直是东北老工业基地的核心产业,以此为基础发展的工业产业体系为当地经济的增长作出了突出贡献,但工业在后期建设过程中逐步显现出路径依赖的负锁定状态。路径依赖(Path Dependence)和锁定(Lock-ins)是常用于解释老工业基地衰退的概念。产业在地理上的集中会带来明显的外部经济,但正是由于这样,产业中心逐步形成“惰性”或“惯性”,表现为路径依赖,工业的路径依赖尤其突出。路径依赖存在两个阶段,由于正外部性和不断增强的根植性与关联性,正锁定阶段规模收益递增,获取的经济收益持续增加:由于过度的相互关联性和根植性引致产业结构刚性,产生负外部性并阻碍创新,负锁定阶段经济效益长期下滑。若主导产业处于正锁定阶段,则复原力较强:若处于负锁定阶段,则复原力较弱。

总之,区域经济的复原力与经济结构密切相关。由于工业及以工业为基础的产业体系是东北老工业基地GDP的主要贡献产业,且相比其他区域,当地工业最先进入路径依赖的负锁定阶段,从而造成东北老工业基地的第二产业在受冲击后增速严重放缓,下降幅度超过第三产业。

(四)复原路径变化

经济衰退冲击会影响区域经济的原有增长路径。根据Martin的复原理论,可演绎出两个新概念,即“完全复原”与“有偏复原”。所谓完全复原,是指区域经济衰退冲击影响了区域经济发展的正常路径,但最终回到原有的经济增长路径(见图8)。由于任何区域发展的内部条件与外部环境总是不断变化的,完全复原的概率较低,因而有偏复原更为常见。所谓有偏复原,是指受冲击后区域经济增长未能回复到之前的路径,而是落后(负的復原)或超越(正的复原)之前的增长路径。图9(下页)中的(a)与(b)子图表示有偏正复原,前者描述的是受衰退冲击后通过努力超越之前的发展水平,但增长速度与之前一致,后者描述的是发展水平与增长速度均超越了受冲击之前。(a)和(b)两种情况可能是由于高度乐观的商业预期、扩大产出和就业的备用产能、提高生产率的新技术等类似的因素带来的经济红利。二者的关键差别在于,受冲击后的增长速度能否保持。如果维持经济快速增长的资源枯竭,或者区域经济接近其“增长上限”,例如无法继续吸引经济发展所需的资本和劳动力,或者持续提高生产率的潜力下降,那么经济可能会回到冲击前的增长轨道(见图9(a))。如果本区域能够持续吸引其他地方的劳动力和资本或拥有引发增长浪潮的创新生产力,那么经济复苏后的快速增长很可能会持续下去(见图9(b))。另外,经济危机可能激发经济或机制深层次、有益的改革,从而引起区域产出和就业的永久增长[5]。无论(a)和(b)哪种类型,所表现出的积极滞后效应都被视为区域经济具有很强的复原力[20]。

复原力也可能会退化导致复原路径出现下滑。图9中的(c)与(d)子图表示有偏负复原,前者描述的是受衰退冲击后通过努力回复到了原来的增长速度,但经济水平低于受冲击之前(见图9(c)),后者描述的是增长速度与水平均低于受冲击之前(见图9(d))。当经济冲击摧毁了一个区域相当大一部分的生产能力和就业机会时,就可能出现第一种情况。此时,该区域的失业率是否会永久上升,将取决于失业的工人在多大程度上迁出该区域或退出当地劳动力队伍。如果企业倒闭和劳动力重组随机地发生在生产效率高或低的部门、企业以及工人之间,那么该地区的经济可能能够恢复冲击前的增长率,但其经济增速长期低于之前水平[20]。图9(d)显示了更病态的情况,此类情形通常出现在区域工业基础大部分遭到破坏时,造成该地区的就业和产出的减少,并对当地其他经济活动部门产生不利的乘数效应。同时,萧条的经济不太可能创造新的就业机会,或为提高生产力的投资提供有利的环境,还可能对劳动力供应、资本流动以及地方创业精神造成恶劣影响,这一系列的连锁反应可能导致该区域的整个经济出现永久性收缩。在(c)、(d)这两种情况下,区域经济的复原力都很弱。

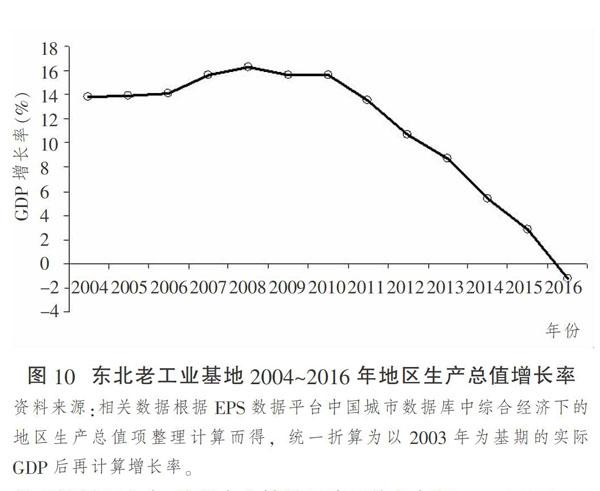

为识别东北老工业基地受冲击后的复原路径,以2003年的GDP为基期,绘制东北老工业基地2004-2016年的地区GDP增长率图。如图10(下页)所示,2004-2006年,东北老工业基地的经济增长率几乎不变,符合冲击前经济增长路径稳定的假设。地区GDP经历的短暂上升期可视为中央对东北老工业基地政策支持产生的红利得到释放,从2012年开始整体经济迅速下跌。参照图9的四种情况,受经济衰退冲击后,东北老工业基地的复原路径类似于图9(d)。东北老工业基地工业层次不高、附加值低,工业地位大不如前,引起相关收入的减少,导致当地劳动力的外迁率增加和劳动参与率降低,流入投资下降,创新活动受限。一系列的连锁反应致使区域经济增长出现剧烈收缩,说明东北老工业基地的复原力十分弱,近期表现为有偏负复原。

综上所述,从抵抗力、经济结构变动、复原速度和复原路径四个方面评判东北老工业基地的复原力,无论是哪一个方面,东北老工业基地都显示出较弱的复原力。由此可见,老工业基地的振兴之路注定任重道远,不可能一蹴而就。

三、增强东北老工业基地复原力的对策建议

研究老工业基地复原力的终极目标是对其进行正确地复原,以实现完全复原或有偏正复原,争取有偏正复原肯定是最佳选择。增强复原力能使东北老工业基地更加从容地面对下~次衰退冲击,同时,中国今后会有更多的发达地区的恶性循环之中,从根本上摧毁经济系统的复原力。虽然区域经济复原力强调经济系统的反应能力,但必须学会积极主动地制定和实施政策以应对人才流失,保留增加经济复原力的人力资本。一方面,当地政府需要及时制定人才回流和人才挽留政策,把培养、引进和集聚人才计划提升到振兴东北的战略高度。另一方面,中央政府可将原有各类人才计划适当向东北地区倾斜。对愿意扎根东北老工业基地、积极奉献的优秀人才,中央政府可在多方面酌情给予补贴。

从复原路径来看,受经济下行冲击影响,东北老工业基地的经济增长路径已发生改变,滑向有偏负复原的倾向,这表明拯救东北老工业基地依然任重道远。经济系统的复原力与区域经济的增长路径密切相关,通过提升复原力提高东北老工业基地应对未来经济冲击能力的总体目标是,要么具有更强的抵抗力,要么加快复原速度,最终使东北老工业基地转移到有偏正复原路径。第一,优化企业尤其是民营企业的生产经营软环境,增强投资者对当地经济发展的乐观预期。东北老工业基地在受冲击后是否还具有持久吸引技术与投资的能力,是促使其发展势头转好的关键。在其他条件相同的情况下,良好的软环境将提高一个地区的复原力。第二,装备制造业既是我国实体经济的重要组成部分,又是未来老工业基地扩大新兴产业产能的突破口。东北老工业基地具有丰富的装备制造业经验,但其传统的装备制造已无法对接市场需求,装备制造业的转型升级必不可少,这急需先进技术的支撑。一方面,要及时抓住外部机遇,顺势而为,做大做强装备制造业。可通过优惠的投资政策有选择地引进拥有先进技术且与东北老工业基地经济结构重构相关的大型跨国企业,以跨国公司的高水平创新带动地方创新,增强当地经济复原力。另一方面,自主创新亦必不可少。东北老工业基地的装备制造业等产业是我国之重器,掌握核心关键技术才能立于不败之地,这需要对老工业基地的装备制造产业发展现状与潜力进行国际与国内的比较分析,找出长处与短板,以便形成具体的创新策略。

四、结论与讨论

近年来,学术界对“resmence”的研究兴趣日益增加。“resilience”是区域经济应对衰退冲击的重要表现,其最佳中译应该是“复原力”,这样表述能凸显区域经济的恢复和动态属性。尽管复原力的概念和内涵还在不断丰富和完善中,但根据已有研究可以构建一个包括抵抗力、复原速度、经济结构变化与复原路径变化的四维复原力分析框架。运用这一框架可重点分析东北老工業基地受冲击后的复原力以及与其他地区间复原力差异的原因。通过对经济产出和就业(失业)的分析,结果表明:东北老工业基地的抵抗力较弱,区域内部的老化和外部竞争压力的增加未能使其整体经济表现出强有力的抵抗力。细化到经济结构层面,所有区域的第三产业普遍表现出比第二产业的抵抗力更强。值得注意的是,相对其他区域而言,东北老工业基地的第二产业增速严重后退,已呈现负增长趋势,我们有理由认为是老工业基地内部工业产业的路径依赖和负锁定状态造成了东北老工业基地与其他地区复原力的显著差异,至少是重要的影响因素。从复原速度可以看出,东北老工业基地的复原速度较慢,复原现状欠佳:当前,经济增长路径已转向有偏负复原。为更好地抵御下一次经济冲击,提升东北老工业基地经济系统的复原力已成为应对外部干扰的首要策略,也是实现全国区域协调发展的重中之重。东北老工业基地的复原力较弱,面临的困境依然没有摆脱,重现往日辉煌既需要时间和耐心,又需要尽快完善老工业基地政策,这是本文实证分析得出的基本结论。

东北老工业基地复原力的实证分析结果具有较多的政策含义,主要有:第一,必须继续加大中央政府对东北老工业基地的扶持力度,力争在最短的时间内帮助东北老工業基地扭转有偏负复原的路径:第二,用高新技术引领传统工业的升级改造,积极打造以新兴工业为基础的朝阳产业体系,破除以往路径依赖的负锁定对复原力的消极影响,同时兼顾第三产业同步发展,这样既能分散对局部产业的冲击,又能增强区域经济抵抗力:第三,高端人才、技术工人和充足的劳动力是支撑区域发展的关键资源,中央和地方政府应有针对性地出台就业政策和人才引进政策,留存老工业基地振兴所需的人力资源;第四,将优化创业投资软环境、寻求外部机遇和鼓励内部创新有机结合,共同提升老工业基地的复原力,力争尽快实现有偏正复原。

提升老工业基地复原力是重振其昔日雄风的必然选择,但迄今为止,区域经济复原力内涵与量化标准等问题还没有形成共识,这是未来需要重点研究的问题。此外,中国的老工业基地与发达国家的老工业基地的发展起点与面临的主要问题都存在明显差异,如何在借鉴西方已有复原力研究成果的基础上突出中国特色,也是一个十分有价值的研究领域。

参考文献

[1]HOLLING C S.Resilience and stability of e—cological systems[J].Annual Review of Ecol-ogy and Systematic, 1973, (4): 1-23.

[2]JENNING B J,VUGRIN E D,BELASICH DK. Resilience certification for commercialbuildings:a study of stakeholder perspectives[J]. Environment Svstems and Decisions,2013, 33(2): 184-194.

[3]IAN T, CHRISTINE S. Psychological re-silience of workers in high -risk occupations[J]. Stress and Health, 2014, 30(5): 353-355.

[4]REGGIANI A, GRAFF T,NIJKAMP P.Re-silience: an evolutionary approach to spatialeconomic systems [J]. Networks and SpatialEconomics, 2002, 2(2): 211-229.

[5]MARTIN R L,SUNLEY P J.On the notion ofregional economic resilience: conceptualisa-tion and explanation[J]. Journal of EconomicGeography, 2015, 15(1): 1-42.

[6]WEBBER D J,HEALY A, BRISTOW G. Re-gional growth paths and resilience:a Euro-pean analysis [J]. Joumal of Economic Geog-raphy, 2018, 94(4): 355-375.

[7]BOSCHMA R, MARTIN R. Editorial: con-structing an evolutionary economic geography[J]. Joumal of Economic Geography, 2007,7(5): 537-548.

[8]MASKELL P,MALMBERG A. Myopia, knowl-edge development and cluster evolution [J].Journal of Economic Geography, 2018,7(5):603-618.

[9]BOSCHMA R. Towards an evolutionary per-spective in regional resilience [J]. RegionalStudies, 2015, 49(5): 733-751.

[10]MARTIN R, SUNLEY P,GARDINER B,etal. How regions react to recessions: re-silience and the role of economic structure[J]. Regional Studies, 2016, 50(4): 561-585.

[11]胡晓辉,区域经济弹性研究述评及未来展望[J].外国经济与管理,2012(8):64-72.

[12]彭翀,袁敏航,顾朝林,等,区域弹性的理论与实践研究进展[J].城市规划学刊,2015(1):84-92.

[13]苏杭,经济韧性问题研究进展[J].经济学动态,2015(8):144-151.

[14]关皓明,张平宇,刘文新,等,基于演化弹性理论的中国老工业城市经济转型过程比较[J].地理学报,2018(4):771-783.

[15]孙久文,孙翔宇,区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J].经济地理,2017(10):1-9.

[16]MARTIN R, SUNLEY P,TYLER P.Localgrowth evolutions: recession, resilience andrecovery [J]. Cambridge Journal of RegionsEconomy and Society, 2015, 8(2): 141-148.

[17]FOSTER K A.A case study approach to un-derstanding regional resilience [Z]. Institute ofUrban and Regional Development, BerkeleyWorking Paper, 2007: 14.

[18]HILL E W, WIAL H, WOLMAN H. Explor-ing regional economic resilience [Z]. Insti-tute of Urban and Regional Development,Berkeley Working Paper, 2008: 4.

[19]SIMMIE J, MARTIN R. The economic re-silience of regions: towards an evolutionaryapproach [J]. Cambridge Joumal of Regions,Economy and Society, 2010, 3(1): 27-43.

[20]MARTIN R. Regional economic resilience,hysteresis and recessionary shocks [J]. Jour-nal of Economic Geography, 2012,12(1): 1-32.