早期认知语言康复训练对发育迟缓患儿的效果

2019-10-19古丽梅

古丽梅

发育迟缓(Developmental delays, DD)是指5 岁以内儿童与同龄儿童相比有两个发育纬度落后的现象, 该病在儿科临床的发病率较高[1]。早期认知语言康复训练是指结合患儿自身认知语言发育的情况, 为其制定出个性化的训练计划, 从而提升其语言、运动与社交等方面发育水平。有研究表明[2],早期认知语言康复训练的实施有利于提升患儿语言、运动与社交发育水平, 为此, 本次研究选取本院收治的30 例DD 患儿作为研究对象, 观察早期认知语言康复训练对DD 患儿的影响, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取本院2017 年12 月~2018 年12 月收治的30 例DD 患儿作为研究对象, 按照入院顺序不同分成观察组和对照组, 每组15 例。观察组患儿中女7 例, 男8 例;年龄1~5 岁, 平均年龄(3.02±1.12)岁;Gesell 发育诊断量表(Gesell developmental scale, GDS)评分:重度1 例, 中度5 例,轻度9 例。对照组患儿中女9 例, 男6 例;年龄1~5 岁, 平均年龄(3.11±1.09)岁;GDS 评分:重度1 例, 中度5 例, 轻度9 例。两组患儿性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 对照组采用常规康复训练, 观察组患儿在对照组基础上联合早期认知语言康复训练。具体内容如下。

1. 2. 1 常规康复训练 所有住院患儿均采用该种康复训练,主要包括运动疗法(Bobath 促进手技运动、实施肌力与平衡等辅助性训练, 40 min/次)、水疗(15 min/次)、小脑电刺激疗法(5次/周)与针灸疗法(以头针针灸为主, 留针30 min/次,5 次/周)。

1. 2. 2 认知语言康复训练 以一对一的方式实施认知语言康复训练, 遵循正常儿童发育规律, 根据患儿所处年龄段不同, 结合GDS 评分进行测试, 由于研究对象均为DD 婴幼患儿, 所以康复训练内容共包含语言训练、感知认知训练与记忆力训练。①语言训练:首先实行交流训练, 引导患儿行眼睛对视交流, 建立视线交流后进行抚爱行为训练, 重点训练其对身体触觉的快速感知能力, 利用玩具或其他患儿喜欢的事物进行交换游戏, 利用婴幼儿易理解的手势、拟声语或幼儿语诱导患儿学习;其次实行语言训练, 与患儿建立起交流意愿后随即开展训练, 重点在于语言的表达与理解上, 先训练患儿的理解能力, 然后再引导其表达, 要求患儿利用重复训练使其熟悉常见的人或物, 患儿认出这些人或物后, 开始语言表达训练, 根据日常需求进行发音训练, 充分了解一些简单词语后再扩充词汇, 逐步使患儿加强对语言的理解及表达;最后实施上肢功能发育训练, 对于无抓握意识的患儿来说, 实施该项训练可以帮助其树立抓握意识, 将玩具放在患儿可以接触到的地方, 利用多种方式引导其拿取玩具, 分别从不同位置、采用不同拿取方式实施训练, 训练内容要针对不同患儿进行制定, 确保与患儿具体情况相匹配, 通常都设计3 个或4 个项目, 训练20 min/次, 3 次/周, 完成训练后指导家长进行强化训练。②感知认知训练:首先实施视知觉训练, DD 早期阶段应利用卡片或电动玩具引起患儿注意, 左右移动玩具以扩大其视觉感知区域, 患儿可以180°追视移动的物体之后, 再实施上下移动玩具的训练, 患儿视线停留在大物件上时, 逐步减小物件的体积;其次实施听知觉训练,利用音质、频率或音量等声源, 在与患儿耳相距15 cm 的地方实施干扰训练, 干扰时间持续3~5 s/次, 间隔2~3 s 后干扰继续, 对患儿的声音感知能力进行训练, 如患儿可以感知到左右声源后, 随即转移声源的位置, 在训练过程中应尽量将声源位置隐藏起来, 改变说话的音调引导患儿辨别, 在不同地方呼唤患儿的名字, 吸引患儿的注意, 为其展示节奏不同的拍手活动等;最后实施触觉训练, 将触觉球等刺激物提供给患儿, 患儿不断接触这些刺激物, 可以提升其感觉刺激, 注意刺激物的表面粗糙程度要从粗到细、先重后轻。③记忆力训练:该部分训练内容要注意贴近于生活, 选择患儿熟悉的人或物, 早期应引导患儿去识别父母等家人以及平时的一些生活用品, 然后扩展到其他的内容, 注意训练的重复性, 以调动起听觉、视觉与触觉为主要着眼点, 几种不同记忆通道交替使用, 这样往往可以达到很好的效果。进行为期3 个月的训练后评估两组疗效。

1. 3 观察指标及判定标准 比较两组患儿治疗前后语言DQ评分及临床效果、整体发育情况。

1. 3. 1 语言DQ 评分 于治疗前、治疗1 个月、治疗3 个月判定患儿语言发育商(development quotient, DQ)评分, 语言DQ 评分≥85 分为正常, 75~84 分为边缘状态, 55~74 分为轻度缺陷, 40~54 分为中度缺陷, 25~39 分为重度缺陷, <25 分为极度重度缺陷[3]。

1. 3. 2 临床效果 于治疗3 个月后采用S-S 检查法判定患儿临床效果, 基本治愈:患儿语言和同龄儿童处在同等水平上, 语言DQ 正常;显效:语言DQ 评分提升≥15 分;有效:语言DQ 评分提升5~14 分;无效:语言DQ 评分提升<5 分。总有效率=(基本治愈+显效+有效)/总例数×100%。

1. 3. 3 整体发育情况 于治疗3 个月后采用Gesell 发育诊断量表(GDS)判定患儿整体发育情况, GDS 分为言语行为、大运动行为、适应性行为、精细动作行为与个人社交行为5 个能区, 评分越高说明整体发育情况越好[4]。

1. 4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2. 1 两组患儿语言DQ 评分比较 治疗前、治疗1 个月, 两组患儿语言DQ 评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗3 个月, 观察组患儿语言DQ 评分高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

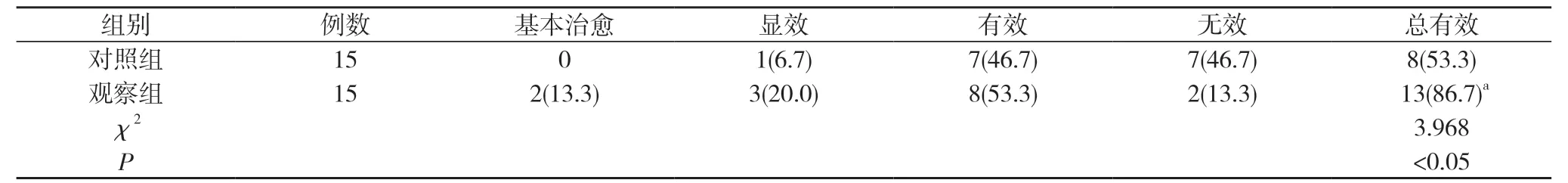

2. 2 两组患儿临床效果比较 观察组患儿总有效率高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2. 3 两组患儿整体发育情况比较 治疗3 个月后, 观察组患儿言语行为、适应性行为、大运动行为、精细动作行为与个人社交行为评分均高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组患儿语言DQ 评分比较( x-±s, 分)

表2 两组患儿临床效果比较[n(%)]

表3 两组患儿整体发育情况比较( x-±s, 分)

3 讨论

DD 是一种神经发育障碍疾病, 临床上患儿常表现为不关注人脸、难以逗笑、社交功能障碍等, 并且存在发育迟缓等特点, 严重危害着患儿的健康成长[5-7]。婴幼儿发育阶段是DD 患儿智力发育、形成社会适应能力最快的阶段, 所以对其进行早期干预与治疗, 有利于促进其智力与认知能力发展, 可以帮助其缓解神经发育障碍症状[8]。本次研究中对照组患儿采用常规康复训练, 观察组患儿在对照组基础上联合早期认知语言康复训练, 结果显示:治疗3 个月, 观察组患儿语言DQ 评分高于对照组, 总有效率高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗3个月后, 观察组患儿言语行为、适应性行为、大运动行为、精细动作行为与个人社交行为评分均高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 对DD 患儿实施早期认知语言康复训练, 可以显著改善患儿各临床症状, 促进患儿不同功能区发育, 可以进一步推广应用。