拉达克芒域村2号过街塔内绘塑研究

2019-10-18王传播

王传播

(中国人民大学艺术学院 北京 100080)

一、芒域村的早期佛教遗迹

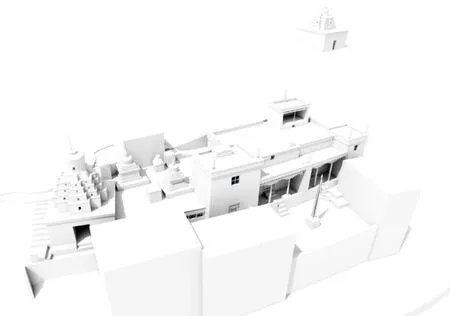

芒域(Mangue)是距离阿齐(Alchi)西北30公里处的古村,落座在延印度河修建的列城至卡尔吉尔(Kargil)公路的南侧山顶上,海拔3450米。村内有佛寺,名“毗卢遮那”(rnam par snangmdzaddgon pa),由两座佛殿、两座佛堂构成,年代久远,不晚于13世纪,与阿齐寺松赞殿相近。(见图1.1-2)①除有特别标注外,其余图片皆为笔者拍摄、制作。

两座佛殿南北并列,高4.5米,进深6米,右殿供奉大日如来,称“毗卢殿”(Vairocana temple);左殿曾供释迦,称释迦殿。如今主像换为十一面观音,当地村民亦称其观音殿(spyanrasgzigslhakhang)。二殿两侧有两座佛堂,皆供弥勒大像。

临接该寺东西两侧,有二座早期过街塔②藏文专词称为喀喀尼塔(kakni’imchodrten),有关此塔名问题的讨论,见拙文《误读、改写与遗忘:西藏过街塔名的今生与前世》,《世界宗教文化》,待刊。,本文分别编为1号、2号塔,分别呈两种不同建筑结构,对此前人已有具体介绍,在此不再赘述。1号塔紧邻释迦殿西侧,当地人称之为“纳丹塔”(nagdanchorten)或“擦擦布日塔”(tsatsapurichorten)。[1](见图2.1-2.)

图1 .1.毗卢遮那寺

图1 .2.平面示意图

2号塔位于寺院东北方的斜坡上,脱离核心道场。塔高四米,塔座东壁开门,最初东西贯通,后来改建封堵西门。塔下过道上有1.65米见方的塔心室,四壁开壁龛,供奉四塑像,壁画平均分布在佛龛两侧与藻井。本文讨论对象即芒域2号塔内的绘塑系统。

图2 .1.茫域1号塔

图2 .2.茫域2号塔

二、2号塔内的绘塑情况及前人研究评述

塔心室藻井为四层套斗顶,顶心阙失,藻井平面绘飞天等装饰母题,藻井立面写有阿閦佛真言与六字真言。四壁内凹,成四个1.2米高的壁龛,诸龛供奉尊像为:西壁宗喀巴、东壁四臂观音、北壁二臂文殊、南壁二臂金刚手,宗喀巴像为后补,其余三尊为原像。[2]除后塑的宗喀巴像外,每尊菩萨高约1.2米,诸像皆着三叶高冠,冠顶与龛顶相连。西龛原像不明,但宗喀巴像后能看到宽大莲座与突沿。(见图3)

图3 .二号塔四壁龛塑像

东龛两侧绘五面八臂具密文殊(’jam dpalgsangldan)、一面六臂白身般若佛母。(见图4.1)该文殊左四手持经书、右四手持宝剑,此尊像于13-15世纪西藏西部地区广为流行,芒域西弥勒堂、阿齐寺松载殿、托林寺等地皆有分布。①此文殊亦称本初佛文殊,出自印度成就者嬉金刚造、印度译师念智称译的《圣名等诵广释名号秘密真言仪观》(’phags pa mtshan yang dga par brjodpa’irgyacher’grel pa mtshangsangsngagskyi don du rnam par ltarbazhesbyaba,Toh.2533)。王瑞雷在《西藏阿里地区本初佛文殊图像考察——以托林寺红殿为中心》中梳理了西藏西部的法界语自在文殊的单体图像及曼荼罗,并与所涉文本进行图文比对,参见:西藏阿里地区本初佛文殊图像考察——以托林寺红殿为中心[J].藏学学刊,第15辑,第109-126页。(见图5.1-2)一面六臂白身般若佛母亦广见于此地,单体(坐、立)、曼荼罗,绘画、木雕、金铜造像等不同形制、媒材皆有表现。②Christian Luczanits曾基于2016年北京保利春拍中的一件此种身相的般若佛母金铜造像讨论了此种般若佛母在喜马拉雅西部的分布、传播。Luczanits,Christian.,“Prajinaparamita,Alchi and Kashmir:On the cultural Background of a Unique Bronze”,《梵相妙殊,12-13世纪克什米尔合金铜六臂般若佛母》,2016年北京保利春季拍卖会。

西龛两侧为十一面二十二臂观音、一面八臂绿度母。此二尊是西藏西部早期常见尊像。(见图4.2)此形观音可见芒域西弥勒堂、阿齐寺松载殿东壁观音大像的头顶、杜康殿西壁。(见图6.1-3)一面八臂绿度母,周身绘制陷八难之众生,同例可见松载殿第二层文殊像的头顶壁面、万喇寺三层殿释迦牟尼佛龛右壁。(见图5.3-4)

南北两壁共绘六尊佛像和两尊怖畏护法。佛尊分别是金刚界五方佛和释迦牟尼,释迦绘于南壁东侧上方,身着红色袈裟、说法印、坐白狮上;与之正对,北壁东侧上方绘大日如来,四面二臂、菩萨装。(见图7.1-2)四如来身着袈裟、宝冠。阿閦佛绘于南壁东下,宝生佛在南壁西下,阿弥陀佛于北壁西下;不空成就佛在北壁东下。(见图8)

图4 .1西壁尊像

图4 .2西壁尊像

图5 .1弥勒堂具密文殊图

5.2松载殿具密文殊

图5 .3.松载殿绿度母

图6 .1.茫域弥勒堂观音图

6.2.松载殿观音像图

6.3.杜康殿观音像

南北壁西上分别绘六面、六臂、六腿的蓝身大威德金刚与一面二臂、三目、左展姿的绿身马头明王,二怖畏尊相交呼应。(见图9.1-2)壁面顶部绘制两行小佛,北壁两行共24尊,东、南壁26尊;西壁21身,因壁龛较其余三龛高大,龛顶挤占佛像排列。

图上7.1.茫域二号塔北壁释迦牟尼

图下7.2.茫域二号塔南壁大日如来

图8 .茫域二号塔内的四方如来

图9 .1.大威德金刚

图9 .2.马头明王

林瑞宾(Rob Linrothe)曾作专文讨论此塔壁画系统。[3]他将塔内十二身尊像按尊格属性化分为四组:佛、菩萨、女尊、护法,以此为序,分析各单元间的潜在关联。他认为此图像配置将民间流行的大乘信仰与深奥的密教思想融合,呈现了9-11世纪藏西及克什米尔地区的密教转型。林氏的解读属拓荒之作,从风格类比、图像配置及义理渊源方面做出了颇具启发的讨论,但仍有商榷之处。他在文中大致给出了三条释读线索:

首先,他试图将塔内图像的组织逻辑置于佛、莲、金三部(Trikula)体系中观察,认为东西两壁的尊神主题为慈悲、智慧,可视为对莲花部与金刚部的象征,与南北壁五方佛曼荼罗所象征的佛部,构成三部结构。将瑜伽续五部(rigs lnga)结构叠压于事续三部体系的释读跨度过大,未见同例举证,不足为信。

其次,设计者将大乘语境中的释迦牟尼、救度菩萨,与五方佛、马头明王、大威德等密续主题共置一室,圆融显密,以此回应普通信众的现实诉求与修行者的证悟期待。此处,林氏未定义密教(Esoteric Buddhism)与大乘(Mahayana)尊神之间的明确界限,其文所谓的大乘形态(Mahayana forms)的救度菩萨,如具密文殊、十一面观音、一面六臂般若佛母等皆出自续部经典,而塔内释迦牟尼的实际意义是否能纳入大乘语境,亦需谨慎考量。

最后,他将该塔与阿齐寺松载殿壁画配置作比,发现有类似的尊格选择,从而认为设计者拆解了更加复杂的松载殿的尊神程序于此塔心室中简化重组,呈现了一种形变的五方佛曼荼罗。首先,芒域二号塔未有明确的断代依据,二者明确的年代序列不明,故从逻辑上看,无法论证先后之影响;其次,在位置毗邻、年代相近的场所中出现类似的尊格选择,属正常现象,不能以此为基础展开讨论二种图像程序间的必然联系。

综合来看,林瑞宾并未从过街塔的特定角度出发观察其中的图像系统,相关解读流于表面,亦有牵强附会之感。忽视探究空间意蕴,必然无法合理解释其中图像系统。故笔者将立足过街塔的建筑功能,对塔内绘塑系统作出进一步探析。

三、塔心室壁画的组织理路

此塔图像程序由三部分组成:1.四壁壁画;2.藻井的壁画;3.壁龛的雕塑。下文将以此为秩序展开探讨。

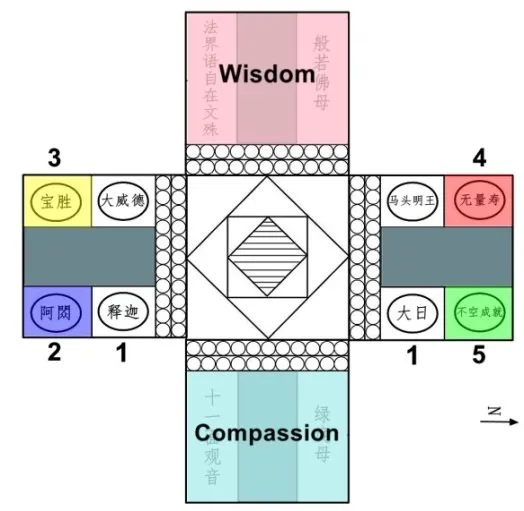

(一)四壁

壁绘系统中最明确的配置为南北壁的五方佛,故四壁绘画可拆分为“南—北”“东—西”两部。先来看南北,除五方佛外,另有释迦牟尼佛、大威德金刚、马头明王。五方佛的秩序是大日据中,四佛环布四方,但此塔心室中,五佛绘于南北二壁,不能理想反映五佛的空间关系。设计者是如何处理这个问题的呢?

大日如来位于北壁东上,与南壁东上的释迦牟尼相呼应。此二尊的等身关系是后期佛教发展的分水岭,礼拜对象由释迦牟尼转向大日如来是密教文本叙事的重要演变。[4]活跃于公元八世纪末至九世纪初的胜光(rgyalba’i’od,Jayaprabha)造《大日如来成就法仪轨》(rnam par snangmdzadkyisgurbpa’ithabskyichoga)即在视觉营造方面反映了这种转变:“莲花狮子座上佛世尊大日如来可现金身、头饰、冕旒、肩披、裙子,据说抑或可现释迦牟尼之相容、身色、形象”。[5]

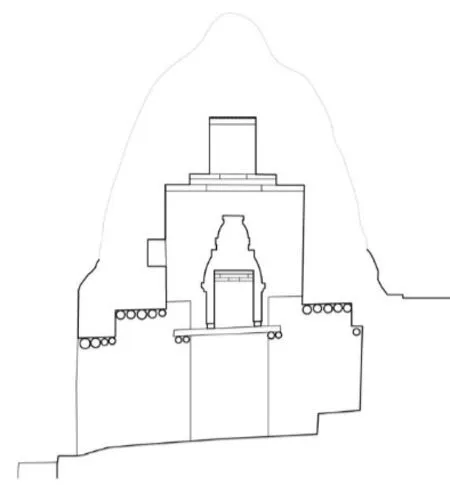

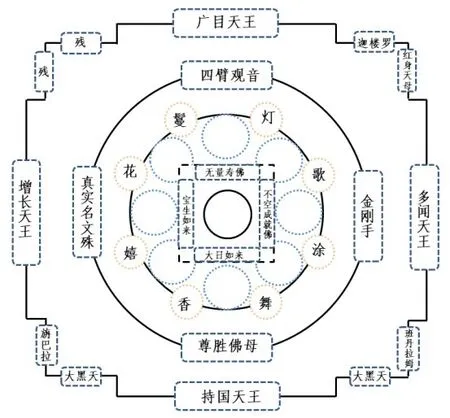

该塔旁的毗卢遮那寺即由两个分别供奉大日如来与释迦牟尼的并列佛堂组成,可视为对此认知的落实。故释迦与大日可作同尊理解,前者的出现使南北对壁的五佛形成偶数配置,理想对称排布。“大日/释迦”为中核,与下部四方如来构成曼荼罗的主从结构。四方佛的排布秩序清楚,从南壁东下的阿閦佛(东)顺时针旋转,依次为宝生佛(南)、阿弥陀佛(西)、不空成就佛(北),由此闭合的曼荼罗秩序便被变形纳入南北对壁之中。(见图10.1-2.)

图10 .1.芒域二号塔图像配置图

10.2.二号塔诸佛组织秩序

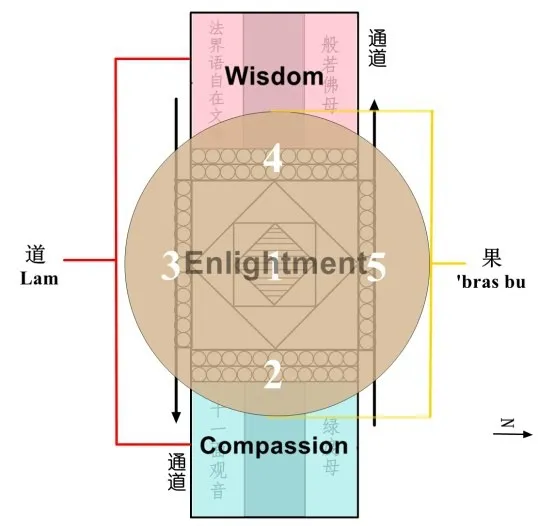

东西壁四尊乃13世纪当地流行的菩萨身相,据尊格设定可使二壁分为慈悲(西:观音与绿度母)与智慧(东:文殊与般若)两部。值得注意的是,该塔最初可东西穿行,故“慈智”二部所关照的正是塔下的东西甬道,设计者以尊神配置映射“慈智双运”之修行道理,加持下方行路,使出入佛塔之道覆盖觉悟胜道之意。

统合南北壁的五方佛曼荼罗,便可厘清设计者以慈、智之道行至圆满圣域的图像组织逻辑。南北壁的大威德金刚与马头明王则充当这个东西贯通之圣域的护法尊配置。那么,塔心室的壁画配置即是以慈悲智慧为“道”入五方佛圣域之“果”。(见图11.1-3)

约于八世纪的印度注经师佛密(Buddhaguhya)造《曼荼罗法经集》(dkyil’khorgyichosmdorbsduspa,Dharmamaṇala-sutra,Toh.3705)①佛密所造《曼荼罗法集》是一篇哲学颂诗,共有386句,其中头八句和最后四句以及第338句是九言,其余的373句都是七言。作者称此文本是基于诸多重要的续与经而成,但是唯一出现的经名是“最胜功德经”(第131句),但并未出现在藏文经典之中。有关该经的研究见 Lo Bue,Erberto.,“The Dharmamaṇalasūtra by Buddhaguhya”,G.Gnoli and L.Lanciotti,eds.,OrientaliaIosephiTucciMemoriaeDicata,vol.2,IstitutoItaliano per il Medio edEstremoOriente(Rome 1988),pp.787-818.中对曼荼罗(dkyil’khor)一词的定义可回应以上理路解析:“(曼荼罗之)词义:dkyil为主尊,’khor为其化身,或dkyil为涅槃,而’khor为世间。”①“ngestshigdkyilnigtsobaste/’khorni de yisprul pa yin/yang na ’das pa’idkyil yin te/’khorzhes’jig rten pa la bya/”曼荼罗尊格的主从关系(gtso’khor)可置于以世间修行至究竟涅槃的视角理解。该塔设计者基于过街塔的结构特征与空间布局,以图像与建筑的双重语汇讲说释门证悟之路,使之融入民众日常出行。

图11 .1.二号塔过道

图11 .2.二号塔的空间意蕴

图11 .3.二号塔的图像程序

(二)藻井

藻井顶心缺失,但套斗顶最外层立面上先后写了阿閦佛咒和两遍六字大明咒,由此可推测原初井心当绘阿閦佛,(见图12.1-2)西藏过街塔藻井中表现阿閦佛并其真言的做法是普遍现象。②过街塔与阿閦佛信仰的深刻关联,除了展现在塔内壁绘之外,过街塔的藏文塔名亦有深刻体现。详细讨论可见拙作《记忆与遗忘:藏地‘过街塔’名的今生与前世》,待刊。因塔顶藻井多木制,保存状况普遍不好,如松达穹过街塔在1981年日本学者访问时藻井顶心的阿閦佛仍然可见,而今已损坏殆尽,但藻井的阿閦佛咒至今仍清晰可辨。(见图13.1-2)

图左12.1.藻井立面六字真言

图右12.2.藻井立面阿閦佛真言

图13 .1.松达穹过街塔藻井阿閦佛

图13 .2.松达穹今日保存状况

藻井的阿閦佛为追溯塔内图像空间的构架秩序提供了另一重要维度。可知,此塔心室内当有两尊阿閦佛:一者见于南壁东侧,五方佛之一;二者配合本尊密咒,绘于藻井。阿閦佛复现于过街塔内的情况绝非孤立,如芒域一号塔,东壁中尊阿閦佛、四壁阿閦千佛、内塔藻井阿閦佛;另如年代不晚于14世纪的Nyomakhawaling塔。[6]那么,阿閦佛为何会在过街塔中反复出现?

我们可从藻井阿閦佛真言窥出端倪。阿閦佛咒是西藏流行的度亡真言,亦称“净除一切业障陀罗尼”,甘珠尔中收有佛经《圣甚净除一切业障陀罗尼》(’phags pa las kyisgrib pa thams cad rnam par sbyongba’igzungs,Toh.743),详细介绍了此咒的殊胜功能。①汉译如下:此乃此陀罗尼经咒之仪轨,如是持续供诵之,所有业障将逐个净除。念诵三遍则五种无间罪即可净除。念诵一遍,凶兆、噩梦、一切灾难皆不生。持于身上或是抄在经书之上然后托在颈部,便可不生诸种暴亡。鹿、狗、人、非人等命终时,诸凡皆应慈悲无别对待,于其耳孔处念诵之,便可不生恶趣。已死时,以慈爱、悲悯之心唤逝者之名百遍,或千遍,或万遍,此有情将终止苦难之转生,并即刻解脱。土壤、芝麻、白芥子、水等,念诵经咒,并溅撒在逝者身上,或净洗之后焚烧之,或安置于佛塔内部,在逝者的头顶书写明咒,七天之内必定脱度恶趣,而转生善趣天界,或实现己之誓愿加持力,在满月之时,清净沐浴三次,更衣,禁食或仅吃白面,然后环绕具灵骨舍利或具有(亡者)名字的佛塔,念诵礼赞经咒十万遍,而后(逝者)便可解脱恶趣、转生净居天尊之相,直接呈现正行者,然后作供养,遗体受开示而善好,然后再绕行三遍,即可现于无形。写其名号,并念诵密咒礼赞,然后建十万佛塔(塔擦),具华盖、胜幢、飞幡等善好供养,然后投入大海或江河,此有情即可脱诸多恶业,或是如是供养之后,置于四道通衢处所建大塔之中,以伞盖、宝幢、飞幡等物善好供养(佛塔),然后祈请圣甚僧伽为其作供养法会,布施供物,并善好供养之,如是作之可见根本善,由此转生善趣天界,若如此了知,如前无异转生之,善教授如是。’然后身体受之加持而不再显现。五种不可救赎之罪孽,或抛弃佛法,或诽谤圣者等,在死处建墙,并书写此咒于上,见此经咒,一切业障皆可净除,据如所写念诵诵咒,自性如来现前说道:‘对我跟前的亲近法子开示宣说之’。圣甚一切业障净除陀罗尼经。”此咒因超荐功德亦广行于中原内地、河西地区,诸多汉译佛典亦有收录,如玄奘译《拔济苦难陀罗尼经》,西夏僧人智广、慧真等人编纂的《密咒圆因往生集》等,[7]该真言亦充作装藏咒出现在佛塔、擦擦之中②陈炳应对甘肃博物馆藏的西夏文陀罗尼纸片进行了释读,其中有五片为《不动如来净除业障咒》,同样的内容在中国文化遗产研究院也有一件。参见:聂鸿音.俄藏西夏本《拔济苦难陀罗尼经》考释[M].西夏学(6),2010:1-5;聂鸿音.西夏文装藏咒语考[J].西夏研究,2013(4):3-10.又如《大乘要道密集》中收录的由“天竺胜诸冤敌节怛哩巴上师述,持咒沙门莎南屹罗译”《圣像内置总持略轨》对佛塔装藏的真言:夫欲造大菩提塔或尊胜塔等八塔之时,其内所安总持神咒应如是书,即应从上至下次第书之也,……谓瓶下分中书置尊胜陀罗尼、无垢净光咒,及应安置舍利咒、宝函咒、菩提亿庄严咒、长因缘咒、净除业障咒、不动佛咒……。谓若安骨塔者,应量其塔大小如何,然后随彼次第书之。……瓶下分内置尊胜咒、无垢咒、菩提亿庄严咒、密舍利咒、宝函咒、因缘心咒、灭恶趣咒、不动佛咒、麻尼巴得灭二合咒、净除业障咒也。参见:俞中元,鲁郑勇.大乘要道密集评注[M].西安:陕西摄影出版社,1994:447-449.。阿閦佛作为重要的度亡本尊,观想而证取的清净功德在诸多祖师所造经轨释论中皆有论及。[8]

由此可知,塔内原初的两身阿閦佛当分别作为装藏语境下的度亡本尊和金刚界曼荼罗的东尊而复次出现。进而即可依此二重功能设定而将心室图像解构为:藻井与四壁两部。首先,四壁为表现佛教众神殿的特定场域,五方佛的出现生动化现了密教阶段的佛塔对佛教宇宙的拟构传统。③法门寺塔地宫出土的唐咸通十二年(871)四十五尊造像银函,四立面亦现四方佛,盖顶现毗卢遮那,构成五方佛曼荼罗。辽塔塔身表现四方如来,天宫内安置五方佛的情况更不可尽数。东印度尼泊尔等地自八世纪以来,就始现舍利石塔四面装饰的四方如来。第二,藻井阿閦佛并其真言之配置则充当着塔内法舍利式的角色,藻井内的营造与过道行人直接呼应,功德鲜明的尊格直接关照穿行众生,以净罪加持,由此创造引渡行人立证成就的机巧装置。(见图14)

图14 .西藏过街塔内图像秩序的组织模型

四、壁龛塑像的配置

壁龛塑像除西壁宗喀巴为新造外,其余皆为原塑。Christian Luczanits曾对原始配置作有初步推测:“塔内原塑的三尊造像是三部怙主:观音、文殊与金刚手。但异与惯例,文殊作为佛部代表未现于中尊,塔内主像目前已阙,这(三尊)无法反映原初的配置。因主像正对入口,故此应是一尊弥勒菩萨或佛像。”[9]

笔者对此存疑。首先,对于原本东西贯通的过道来说,四壁尊像不具所谓的主从关系,仅依现存观看视角而断东尊为主像,不妥。其次,将塔内文殊、观音、金刚手纳入“事部三怙主”(rigs gsummgonpo)的框架中理解,存疑。

Leonard van der Kuijp认为西藏文化观念中的三怙主信仰与《时轮续》的传入有关,时轮的三个重要文本:《时轮集续》(Laghukālacakratantra)、《时轮广 论 》(Vimalaprabhā)和《 时 轮 根 本 续 》(Mūlakālacakratantra)的作者分别为俱种称、俱种白莲、月贤(Candrabhadra),《时轮本续》说到此三人分别为文殊菩萨、观音菩萨、金刚手菩萨的化身。①《时轮本续》中并未提到所谓的“事部三怙主”(rigs gsummgonpo)的概念,针对这三位菩萨的化身概念却广泛地应用到了藏传佛教的诸多教派之中。van der kuijp教授在第七届西藏考古与艺术国际学术讨论会中发表了名为Some Observations on the Rigs gsummgonpo Motif in Tibetan Literature and Art的主题演讲。

三怙主配置未见与特定仪轨文本或印度吐蕃的源流关系。11世纪的藏文文献中始现此三尊菩萨的论述,最著名的说法是将祖孙三法王比附为三菩萨的化身,松赞干布、赤松德赞、热巴坚分别对应观音、文殊、金刚手,该配置还进一步流散于噶当、萨迦、噶举诸派祖师的化身叙事中,如阿底峡的三心子库敦·尊珠雍仲(khustonbstson’grusg.yungdrung,1011-1075),俄·列巴喜饶(rngog legs pa’ishesrab),仲敦巴·杰哇穷乃(’bromston pa rgyalba’i’byunggnas,1004-1064),以及萨迦五祖中的萨钦、萨班与八思巴。[10]

而就美术视野来看,三怙主题材是15世纪以后方才广行藏地,故笔者倾向认为“三怙主”概念的生成与流行当视为一种神化世间伟人的历史现象,而芒域二号塔中的三尊并不适用于此种释读路径。

那么,在探索缺失的西壁龛像前,首先要面对一个基础性的问题,即从设计者的角度出发,塔内图像是否具有观看功能。林瑞宾在考察桑噶尔地区的三座早期过街塔时也注意了这个问题,②“然而,目前仍要面对一个基础的、突出的矛盾,在这三个佛塔案例中,其中的壁画,包括Karsha新塔中的题记,都是看不到。在解释这个现象之前,我们再回到最开始对佛塔作为一种建筑形制的意义讨论上来。传统佛塔的塔瓶实心,或实际或象征地内置舍利,舍利从内部激活了这个建筑,并将其转为佛法的化现。这些教法的神圣性是由内部的不可视性表达出来的,佛塔作为一个整体,是世间内的一种表达,而塔内部所滋养的神秘性却是一种出世间的表达。过街塔幽暗心室内的图像从多方面继承了这种早期的不可内视的传统。……这些内部的结构类型被想象的真实舍利所驱动,并通过对塔内的幻想来获取力量。所以入门塔(entrance stupas)给予了一种想象空间,通常来说这并不是被注视的存在,除了一些特殊时机,日常生活中人们一般是会绕行的。……这些图像不是用来观看的,事实上,只有当它们具有不可视性时,才会产生更大的力量。”Linrothe,Rob,“inVISIBLE:picturing interiority in western Himalayan stupas architecture”,Christy Anderson(ed.),The Built Surface Vol.1 Architecture and the pictorial arts from antiquity to the enlightenment,Ashgate Pub Ltd(April 1,2002),pp.75-98.他认为过街塔心室内难以观看的图像程序可读作圣化(Sanctified)佛塔的“不可视”舍利。笔者赞同其结论,但对其前提铺陈有不同认识。事实上,对包括芒域二号塔在内的多数拉达克过街塔来说,其内部的图像营造,在正常情况下,并非隔绝于行者视线。那么,藏地过街塔便彻底改变了佛塔内部的不可视传统。

(一)印藏佛塔中的舍利

印藏佛塔常见的舍利可分为两类:1.代表佛之色身(gzugssku)的生身舍利,可细分为(1)灵骨舍利;(2)圣者曾使用过的物品。前者梵文对应为:Sārīrikadhātu,意为佛陀身体的结晶,此舍利等同佛陀本身;后者梵文作:Pāribhogikadhātu,即以佛陀曾经拥有或使用过的器物来象征佛的功德。舍利信仰塑造了色身(Rūpakāya)的宗教涵义,信众顶礼舍利并非为皈依遗体或遗物,而意指其背后象征的无上正等正觉,故梵文舍利一词强调“dhātu”(体性、界域)之意义,由此逐步衍生出区别于色身的法身舍利之类别。2.象征佛法的法身舍利(chossku),一般指佛经、陀罗尼等。法身指佛陀教法与佛陀体性,此双重所指源于“法”(Dharma)这个词即是对“佛法”与“佛性”的双重指代,[11]佛教修行的基础理路即是运用“Dharma”(佛法)复制或生成“Dharma”(佛性)。自此,入塔舍利始多元发展,法身舍利愈发占据装藏实践的主导地位。[12]

藏传佛教对舍利种类的划分有很多,以色列学者Yael Bentor曾撰文对其中具有代表性的分类作了论述,可知有三种主导分法,对应三、四、五种分类。[13]五分者,见止贡派高僧确吉扎巴(choskyigrags pa,1695-1759)的《二种五舍利安置法海》(ring bsrellnga’igzhugtshul lag lentshogsgnyisrgyamtsho),[14]其中将舍利分为:1.法身舍利(chosskukyi ring bsrel);2.灵骨舍利;3.身相舍利;4.法舍利(choskyi ring bsrel);5.芥子舍利。①此处法舍利(choskyi ring bsrel)和法身舍利(choskyisku’i ring bsrel)被区别对待,前者为陀罗尼和经书,而法身舍利则是象征佛之法身的擦擦和佛塔。Folio.496(L.6)-499(L.1).四分者,萨迦杰尊·扎巴坚赞(rjebtsungrags pa rgyalmtshan,1147-1216)在《阿嘎法仪与胜住明义》(Arga'ichoga dang rabtugnas pa don gsalba)中的描述:1.灵骨舍利;2.如芥子般的灵骨舍利;3.头发和指甲,所谓身像舍利;4.陀罗尼,所谓法身舍利。[15]

三分者为一世班禅克珠杰(mkhas grub rje,1385-1438)基于《菩提场庄严陀罗尼》对佛塔装藏舍利的阐释:

“今西蕃未有全本《菩提场庄严陀罗尼经》,昔时诸班智达请此来时,谓佛有三种舍利可以入塔,一为法身舍利(chossku’i ring bsrel),即诸陀罗尼;一为灵骨舍利,即色身所出,如芥子大之舍利;一为身像舍利(skubal),即尊像(skugzugs)。如其次第为上中下品。”[16]

此处身像(skubal)一词本指与圣者身体相关的舍利,如毛发、指甲、衣物等,但克珠杰将此解释为“尊像”(skugzugs),即塑像或画像,与之呼应的是,唐卡、造像等视觉材料入塔是西藏流行的装藏传统。这便为理解过街塔内图像程序提供了另一个维度。②西藏佛塔的诸部结构亦被赋予了殊胜的象征意义。见图齐《梵天佛地·试论藏族宗教艺术及其意义》(第一卷),第22-30页。

正如舍利对“dhātu”意义的强调,作为舍利容器的佛塔已成为对超越轮回世间的圣域的象征,而内置塔中的图像程序即当视为化现、象征此圣域空间的舍利。设计者在过街塔内视觉化落实了此种圣域,并为行人可见,这便再现了当时信众对尊神圣域的普遍想象。隐于其后的是,随金刚乘神系在西藏的完备构建,信众对世间外的尊神宇宙的构想已不再模糊,并始将此圣域付诸体系化、视觉化的非凡构建。

(二)化现出世间

将芒域二号塔的四身塑像置于此种化现圣域的逻辑中观察,缺失的西尊最初可能是谁呢?位于下部阿里、年代不晚于14世纪的洛日寺(klurimgon pa)塔窟的佛塔为我们提供了一个颇具价值的思考方向,寺院僧人称此窟为“噶本普巴”(dkar bum phug pa)直译“白塔窟”,称佛塔为“白塔”(chortendkar bum)。③洛日寺位于尼泊尔洛门塘,该寺目前归宗止贡噶举,相传洛日寺是由一位名为衮桑迦鲁(kun bzang’ja lus)的高僧修建,距今已800年,但未有早期文献佐证。窟内西南壁的五身主像之上另外绘制一行上师小像,构成传承序列,并写有尊名题记,部分残损仅存八身,此祖师传承脉络不明,但其中见玛尔巴(mar pa)或暗示此窟最初与噶举派的某种关系。见Vitali,Roberto,A Short History of Mustang(10th-15thcentury),Amnye Machen Institute,2012,pp.96-102.窟壁与塔身绘有年代不晚于14世纪的壁画。④此窟门开在东北壁面,延伸出2.5米左右的入门甬道,进入窟室,整体大略现正方形。中央置佛塔,窟顶现穹庐状,东南壁另开一小窗。窟内壁画集中分布在塔壁、窟顶与窟内西南壁上,西北壁题写真言,而东南、东北两壁全部脱落。相关介绍可见Gutschw,Niels,.“TheChorten of the Cave at Luri”,Ancient Nepal,No.136,1994,pp.137-145;F.Neumann,Helmut,“The wall paintings of the lorigonpa”,Orientations,25(2),1994,pp.79-91.(见图 15.1-2.)

图15 .1洛日寺塔窟

图15 .2.白塔

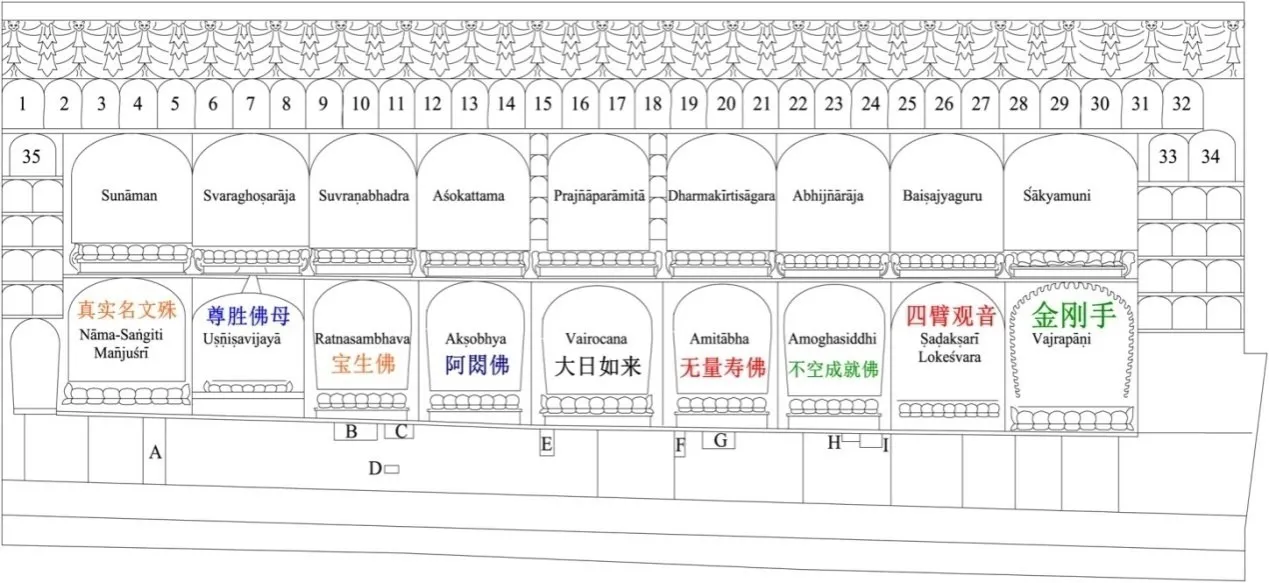

塔座四面绘四方天王,诸天王两侧见二吉祥纹,天王两旁立面上绘二尊威猛胁侍。须弥座上建五层圆形阶基,其上为覆钵塔瓶,塔瓶四面绘四身尊像。东面为尊胜佛母九尊,诸尊身相与扎巴坚赞造《圣顶髻尊胜佛母成就法》(’Phags ma gtsug tor rnam par rgyalma’isgrubthabs,Toh.3601)的描述相合;①这位扎巴坚赞身份有争议,集中在杰尊·扎巴坚赞(rjebstunGrags pa rgyalmtshan,1147—1216)和雅砻扎巴坚赞(Yarklungs-Grags pa rgyalmtshan,1242-1346),目前主流观点认为后者可能性更大些。参见:熊文彬.杭州飞来峰第55龛顶髻尊胜佛母九尊坛城造像考[J].中国藏学,1998(4).南面真实名文殊,红身,胸部以上漫漶,此形文殊流行于同期西藏西部地区,可见帕尔噶布石窟、桑达石窟等;[17]西面为单尊四臂观音;北面一面二臂的蓝身忿怒相金刚手,左展姿,右手高举持金刚杵,左手于腰际持金刚铃。②此相金刚手源出噶举高僧热穷·多杰扎巴(raschung pa rdorjegragspa,1085-1161)之传规,多罗那他在《宝源百法》(sgrubthabsrinchen’byungbrgyartsa)中收录此法名为“热穹哇传护国大忿怒护法金刚手”(phyagrdorgtumchenbsrungba’imkharraschung lugs)。(见图16)

图16 .塔瓶四壁的尊像

覆钵上的八山座三层,中层四面绘大日如来、宝生佛、无量寿佛、不空成就佛,可知此塔神系以阿閦佛为中尊。(见图17)伞盖盖底绘七佛药师配释迦牟尼,伞盖内侧绘香、花、灯、涂、嬉、鬘、歌、舞内外八供养女,诸尊皆立姿。窟顶中央另绘阿閦佛九尊曼荼罗一铺③此铺阿閦佛曼荼罗所据传规为阿底峡(Dīpaṃkarasrījnāna,982-1054)传金刚不动如来九尊曼荼罗“rdo rje mi’khrugs pa lha dgu jo bo lugs kyi dkyil’khor”,主尊由八女尊环绕,诸尊各持八吉祥。,以八大成就者环绕④M1:莲花金刚(Padma vajra);M2:持铃者(Ghantapàda);M3:龙树(Nagarjuna);M4:怛必巴(Dombipa);M5:因陀罗菩提(Indrabhūti);M6:夏瓦日巴(Savaripa);M7:古古日巴(Kukkuripa);M8:鲁依巴(Luipa)。。下方佛塔正对窟顶曼荼罗,二者在此形成鲜明呼应,理想呈现出佛塔、曼荼罗与佛尊的同构关系。(见图18.1-3)设计者依塔身排布尊像,将佛塔与其象征的出世间圣域理想相融,造出了一个以阿閦佛为核心的众神世界。

图17 .八山座四面的四方如来

图18 .1白塔

图18 .2塔身的尊像配置

图18 .3窟顶的尊像配置

图19 .1桑达石窟主壁尊像

图19 .2桑达石窟主壁尊像配置图

要特别注意的是此神系的构架格局,即塔瓶四尊与八山座的四方佛的配置关系。五方佛与尊胜佛母、真实名文殊、四臂观音、金刚手菩萨的配属是13-14世纪西藏西部佛寺空间中常用的神系构架,可见年代不晚于14世纪的桑达石窟[18]、拉达克纽玛过街塔(Nyoma)中的神系格局。(见图19)

将芒域二号塔的龛塑配置纳入此种尊神构架中观察。首先,塔内四龛像当尊格齐平,缺失的西龛,相较其他三者有突出特征:1.其宽高为四龛最大;2.原塑莲座与龛室等宽;3.尊像背后有一突沿,此当暗示原像很可能是坐像,这与尊胜佛母尊像特征相合,而若将该尊纳入西龛考察,塔内绘塑程序便可合构为一个理想的神系结构。

其次,大日如来与释迦牟尼构成金刚界神系之主尊,并以四方如来环绕,构成五方佛,此为神殿之第一重;复以尊胜佛母、观音、文殊、金刚手四尊为诸佛化身是为第二重;最后以大威德金刚与马头明王二尊,充当东西贯穿空间的护法尊,以为三重。由此塔内便形成了以金刚界五部格局为基础构架的朴素神殿。东西壁慈悲与智慧的尊格组合则象征步入此殊胜之域的不二法门,故可将此四尊视为勾连“轮回世间”(塔外)与“觉悟出世间”(塔内)的有效管道。(见图20)

图20 芒域二号塔的四壁图像的配置理路

结语

基于以上对芒域村二号过街塔内图像程序的解构与重构,即可提供一条观察西藏过街塔图像系统的可行方向,即将塔内图像营造分为藻井与四壁,两个不同功能设定的场域来观看。

首先,芒域二号塔藻井的阿閦佛像、阿閦佛咒、六字大明咒为整个过街塔的法舍利式存在,从装藏角度明确藏地过街塔助穿行众生往生净土的实际功能,此部图像与过街塔的关系,类似佛顶尊胜陀罗尼之于尊胜经幢,即特定建筑与特定尊格的配属关联。

其次,过街塔内四壁的图像程序是对佛塔所象征的殊胜出世间的充分地图像化表达。在此,佛塔与曼荼罗,两种不同的佛教宇宙观的象征形式得到了统一,并伴随密教神系的体系化形成,塔内的尊神配置也随之丰满多元。芒域二号塔的设计者以塔下行人为内核组织起了塔内的图像程序,从人的存在(而非人的眼睛)出发,在此塔心室内搭建起一个上下纵贯、天人互通的佛教宇宙。