中美贸易关系演化回溯与展望

——兼议特朗普政府的新重商主义

2019-10-17龙晓柏

龙晓柏

20世纪70年代末至21世纪中国向世界贸易大国迈进中,中美战略性贸易关系经历了四个演化阶段。特朗普政府执政以来,在美方“新重商主义”的影响下,中美贸易演化关系进入了极具挑战性的新阶段。回顾美国对外贸易政策的演化历史,美国“重商主义”政策理念具有200多年的发展渊源。客观而言,特朗普政府的“新重商主义”深刻反映了美国自身的国家利益特征与历史继承性。在了解中美贸易关系演化特征与现状的基础上,进一步基于均衡效应理论模型分析美国“新重商主义”背景下中美贸易进口税赋的政策效应,研究表明中美若实施以邻为壑的贸易税赋政策,对两国贸易福利会产生负面的冲击影响。因此,针对全球经贸新形势,应摈弃“新重商主义”思维,按照互利共赢原则深化中美大国间贸易合作机制。

一、当前中美战略性贸易关系的特征与政策障碍

特朗普就任美国总统以来,在美方“新重商主义”的推崇下,中美战略性贸易关系进入了极具挑战性的“战略摩擦新阶段”。当前中美战略性贸易关系的核心重点体现为以下几个方面:

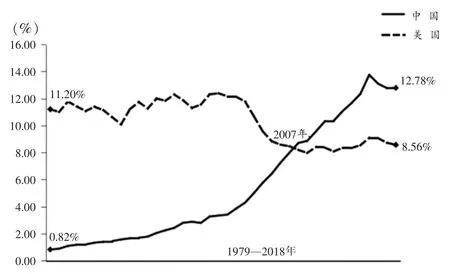

第一,竞合与战略博弈并存。纵观自1979年1月中美两国正式建立外交关系开始,这40年来,中美之间经历了深刻的贸易战略演化模式:冲突—积累—对抗—协商。近年来,中国和美国虽然在推进WTO改革和APEC、G20工作上有共同的目标,但鉴于中美自身的战略利益和贸易实力的变动(见图1),两国各自对外经济的战略设想以及中美之间的贸易战略竞争性博弈取向不尽一致。特朗普政府试图通过逆全球化的方式,重振美国经济以掌控全球贸易新规则的制定主导权。而中国力图发挥后发优势,推进东亚、东盟“10+3”主导的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判,倡议亚太自贸区(FTAAP)建设,构筑面向泛亚太、辐射“一带一路”的全球性自由贸易轴心。

图1 1979—2018年中美对外出口额占全球比重的趋势比较

第二,贸易关税是特朗普政府对华推行“新重商主义”的重要政策工具。特朗普上任伊始虽然否决了“跨太平洋伙伴关系协议(TPP)”,但特朗普的贸易新政对美贸易伙伴更具单边性与挑衅性,其贸易政策的主要理念体现了美国传统的极端重商主义特点。正如劳尔·普雷维什(Raúl Prebisch)①曾于1949年指出当世界经济体系的“动力中心”转移到美国以后,“外围”国家(地区)就处在更加不利的地位上。造成这种后果的主要原因在于“因为自然资源丰富和实施保护性关税政策,美国历来就是一个进口系数较低的国家”(见图2)。

图2 1919—1948年美国进口系数变动趋势情况(进口系数=100%*进口额/国民收入)

2016年,美国大选期间,考虑到中国对美国的巨大贸易盈余及美国高失业率现状,特朗普扬言对中国出口产品课征45%关税。2017年特朗普执政初期,美方随即以“国家安全”为武器,籍各种理由对华提出“双反”赋税制裁乃至301、337调查,美方贸然频繁使用“新重商主义”措施的举动一下成为短期内推进中美双边贸易包容性战略合作的主要障碍。截至2018年5月底,特朗普政府已对中国产品实施至少40起反补贴、反倾销以及337调查与关税制裁。随着特朗普政府激进冒险主义的加剧,中美贸易关税之争正式展开。2018年美方率先对华先后启动二轮加征关税清单方案,涉及商品高达2500亿美元。2019年5月美方公布对第二轮2000亿美元中国输美商品的关税提高到25%的加征实施方案。2019年9月特朗普政府进一步对中国出口美国余下的价值3000亿美元商品实施第三轮加征15%的关税清单方案。若上述系列关税加征方案持续性付诸实施,对中美产业价值链合作乃至全球经济将产生广泛的负面影响,甚至对美自身也会导致严重的“特朗普式衰退”。

第三,中美对双边贸易战略关系的诉求重点领域具有差异性。中美需要解决阻碍两国经贸战略合作关键问题的侧重点不同。中国对美关注的主要问题领域包括美国贸然单边性运用贸易关税、美国高科技出口管制、频繁的“双反”、337贸易调查以及中国在美投资时遭受歧视性国家安全审查,等等。美国政府认为中国实施了国家主导的产业价值链创新战略及国有企业保护性发展政策,这是造成中美贸易竞争失衡的主要根源。需要引起关注的是,特朗普政府对“中国制造2025”持有很大的警惕性,其坚持强调“中国制造2025”将对美国维持全球制造业第一强国地位产生潜在的挑战,并据此把“中国制造2025”的重点发展产业纳入对华贸易限制性政策的清单目录,尤其中兴及华为成为美方近期试图压制中国高新技术产业发展的典型对象。当然,基于两国实体经济领域中供应链与贸易链已相互广泛依存的合作基础,中美两国实业界均已认识到,双方需要避免误解,并应积极探索两国潜在的合作领域,战略合作才是中美共同实现全球价值链创造效应最大化的正确途径。

第四,高标准的双边投资(贸易)协定谈判前景不容乐观。目前,中美两国之间唯一具广泛经贸协定性质的高标准双边磋商是中美双边投资协定。自2008年中美双边投资协定(BIT)正式启动以来,谈判断断续续地展开,2013年在我国上海自由贸易区(SFTZ)放宽外国直接投资的尝试(中国首次采取负面清单的改革探索)基础上,中美双边投资协定谈判的进展有所提速。2015年底中美双方首次交换了负面清单出价,并正式开启负面清单谈判。2016年在G20中美元首会晤期间,双方承诺进一步推进谈判,以达成一项互利共赢、高水平的实质性协定。2017年中美佛罗里达首脑会晤为两国新一轮贸易博弈合作创造了战略契机。目前来看,历经11年有关准入前国民待遇加负面列表清单模式的双边投资协定(BIT)谈判虽然有一定的成果基础,但在特朗普政府执意坚持单边主义的背景下,在其任内推动达成BIT清单协议前景不明朗。

第五,警惕美国强势的贸易问题政治化。美国政府一直强调中国已跻身一个世界性贸易大国,在美国想要达到的对华战略目标中,围绕美国的单边利益让中国按“规则”让步是第一位也是最基本的对华霸凌目标。美对华贸易规制的歧视性政治因素在两国贸易关系演化历程中一直具有负面冲击影响,尤其美国共和党和民主党的党派分野之争对中美贸易关系政策取向具有重要的牵制性。[1][2]受地缘政治因素的影响,“美国贸易权利执行法案”“舒默-格雷厄姆修正案”以及奥巴马政府的“TPP”和“重返亚太”战略等曾对中美贸易战略关系发展起到了消极的抑制作用。[3]

共和党特朗普政府执政后,其“美国优先”型孤立主义政策加大了对华贸易政治性规制的潜在风险。如特朗普政府签署的“美台军舰互停”法案,拒绝承认中国的市场经济国家地位,以及近期美国以国家安全和外交政策利益为由连续将50余家中国实体列入出口管制和技术封锁“实体清单”等,这些“美国利益优先”型单边激进措施对当前中美贸易战略关系产生了严重的负面冲击。

二、中美贸易关系的发展回溯

二战结束后,受全球地缘政治格局和两国经济外交战略的影响,中美之间的贸易联系始终处于战略性严格管制状态。1972—1973年在尼克松总统执政期间试图重新恢复中美贸易关系,由于中美政治与经济关系尚未全面正常化,中美之间的贸易额一直徘徊在低位水平。

自20世纪70年代后期中美之间结束严格战略性贸易管制政策后,至21世纪中国向世界贸易大国迈进以来的时期,中美战略性贸易合作关系经历了四个阶段(见表1)。

表1 1980年以来美国两大党派对华贸易战略主张

(一)贸易“小国”与贸易“大国”的战略性合作框架搭建期(1979—1988年)

改革开放初期,1978年中国对外贸易总额只有203亿美元,而美国当时已经是全球最大的贸易国,其对外贸易总额达到3992亿美元。在这个阶段,美国属于世界贸易大国,具有全球贸易话语权,而中国在世界贸易领域话语权弱,属于贸易小国。

吉米·卡特执政期间(1977—1980年),美国的贸易政策呈现由自由贸易向“公平贸易”的转变。随着1979年1月中美正式建交,第一份《中美贸易关系协定》正式签署,这标志中美贸易合作政策开始启动。根据这一协定,中美双方在关税、手续税费用方面相互给予最惠国待遇(Most Favored Nation,MFN),向对方的商号、公司等贸易实体提供最惠国待遇,相互对等地保护专利、商标和版权,允许建立在本国领土内的对方的金融机构,根据最惠国待遇的原则开展业务,协商解决双边贸易问题等。

罗纳德·里根(1981—1988年),里根上任推行的经济政策被称为供应型经济学主义,即保守主义的里根经济学,包括降低所得税、增加政府赤字和国债等政策内容。在里根两届任期内美国从世界最大的债权国转变为世界最大的债务国。以1986年“综合贸易法案”为标志,美国对外贸易政策强化了从自由贸易向公平贸易的进一步转型。随着当时美国“新太平洋共同体”经济战略概念的形成,里根政府对华贸易采取了逐步放松管制的战略,如1983年里根政府决定将中国从出口管制条例中的P类国家调整到与一些友好国家相同的V类,允许美国对华出口的产品和技术是对苏联出口的两倍。

在这演化期间,美国作为世界贸易大国,始终不放弃对华采取苛刻的歧视性贸易审查措施,如在最惠国待遇方面,自1980年以来美国虽然每年都给予中国最惠国待遇,却单方面按照其《1974年贸易法》中的有关条款,即按“杰克逊—瓦尼克(Jackson-Vanik)修正案”对中国、苏联等非市场经济国家的最惠国待遇的贸易地位进行年度审议。

(二)“中心—外围”贸易特征格局的波动期(1989—2000年)

1989—2000年,这是中美贸易政策关系演化的第二战略阶段,具有明显的“中心—外围”[4]贸易特征格局,即美国作为贸易中心国,在产业技术上是创新领先国,主要生产和出口高技术工业制成品,到1999年高技能和技术密集型产品占美国对华出口产品的比重超过了55%,在中美两国贸易战略格局中处于强势国地位;而中国作为贸易外围国,产业技术上属于模仿与吸收引进国,主要生产和出口初级品,劳动和资源密集型产品在中国对美出口产品结构比重中始终保持第一位,在两国贸易战略格局体系中处于劣势国地位。[5-6]

这期间经历了乔治·布什执政时期和克林顿政府公平贸易时期。乔治·布什执政时期(1989—1992年),中美贸易受政治关系波动的影响大,美对华贸易政策具有一定的保护主义特征,两国贸易关系呈现停滞不前的迹象,尤其美国针对中国的战略性报复措施时有爆发。[7]1989年下半年至1991年期间,中美经贸关系曾一度因美国单方面制裁中国而受到冲击,但中国作为一个巨大的待开发市场,政治关系的紧张未能阻止两国经济技术的交往和合作,到1992年中美贸易总额又微增到175.02亿美元。克林顿执政期间(1993—2000年),美国作为“中心—外围”的强势贸易大国,对华贸易政策有所缓和,其重点是与中国进行基本贸易协议谈判,在提出两国建设性战略伙伴关系框架下尝试促进中国战略融入一个以规则为基础的世界贸易制度(WTO)之中。1999年中美两国政府签署了关于中国加入WTO的双边协议。[8-9]

在最惠国待遇方面,美国对中国等非市场经济国家在20世纪90年代以前主要是审查移民政策,此后则转为对中国的人权、环保以及军火控制状况进行审查。1998年,克林顿总统签署了一项改革法案,将“最惠国待遇”的提法改为“正常贸易关系”(Normal Trade Relations,NTR)。2000年克林顿向美国会递交一项立法建议,要求在中国加入WTO后,美国将终止按《1974年贸易法》中的“杰克逊—瓦尼克条款”对中国的贸易地位进行年度审议,实现对华永久性正常贸易关系。

(三)“中心—外围”贸易特征格局的转型期:基于WTO贸易框架(2001—2008年)

2001—2008年,这是中美贸易演化关系的第三阶段,“中心—外围”贸易特征格局处于深度转型过程。即随着中美经贸关系向广度和深度发展,中美贸易实力关系逐渐向相对均衡化格局衍变[10],中国对美出口除了传统劳动密集型产品外,中高资本密集型与技术密集型产品开始增长,高技能和技术密集型产品占对美出口比重增加到40%左右[11-12],中国作为“中心—外围”的贸易劣势国地位有所改变,但受一些非经济因素的干扰,中美经贸冲突和摩擦也不断出现[13-14]。

“9·11”事件后,美国急需在其倡导的全球反恐联盟中广泛寻求盟友,为此美国对华贸易政策有了极大的转变。2001年12月,中国完成与世贸组织主要成员国美国等国的谈判工作,正式加入世贸组织。在进入以WTO规则为基础的世界贸易体系后,中国积极适应和履行入世的有关条款,中美经贸关系发展有了更为广阔的合作平台。

伴随着2001年以来全球经济萧条和美国出现的巨额双赤字,乔治·沃克·布什(2001—2009年)政府实施战略性对外贸易政策,期间中国处于加入WTO的过渡期内,美国对华贸易政策主要倾向是督促中国按市场准入义务融入全球贸易体系。随着中国加入世界贸易组织(WTO)过渡期的完成,自2006年开始,布什政府认为中国已经逐渐成为新兴的世界贸易大国,除必须完全兑现“入世”承诺外,还应为全球性贸易增长与结构失衡治理问题发挥应有作用。[15]

2007—2008年美对华贸易政策时有波动,对话与施压双管齐下,在贸易微观策略上利用产品安全问题对中国出口美国的产品设置大量技术性贸易壁垒[16],甚至突出美中“贸易赤字”问题,指责中国是造成美中“贸易赤字”的主要责任方。

(四)两个世界性贸易大国“双向博弈”战略合作时期(2009—2016年)

2009年以后是中美贸易演化关系的第四阶段,中国已经明显地上升为全球贸易大国的地位,期间经历了全球金融危机和新一轮工业革命。2009年1月美国非裔领袖奥巴马上台执政,不同于小布什的遏制主义政策,奥巴马主导的美国政府在经贸政策上更强调与中国进行战略协作与沟通。奥巴马强调跨太平洋大国间合作的重要性,主张通过国际合作与中国全面接触,并对华慎用贸易博弈战术及具单边主义的贸易保护措施。奥巴马政府认为,中国作为WTO“新成员”的过渡期限结束后,必须既兑现“入世”承诺,也应超越这些承诺,为解决金融危机出现的全球贸易失衡问题发挥应有作用,以确保全球贸易体系持续健康发展。[17]

2009年奥巴马提出“国家出口倡议”,也称出口倍增计划,强化出口促进机构及其职能,广泛开展出口促进活动。2010年3月奥巴马直接签署行政命令,成立旨在扩大美国出口的“出口促进内阁”,正式实施“国家出口倡议”。2012年12月奥巴马签署13630号行政命令,设立“商业倡导”跨部门协调小组,其目的是扶持美国企业获得“外资项目或采购机会”。

由于国际金融危机尚未结束,“去杠杆化”仍在持续,美国面临“财政悬崖”困境,美国力图以出口带动制造业复苏,并提前制定“下一代”贸易规则,以掌握世界贸易规则制定的先机与主导权,为维护美国制造业的全球性市场创造条件。奥巴马政府在2010年和2013年分别启动《跨太平洋伙伴协定》(TPP)谈判和《跨大西洋贸易和投资伙伴协定》(TTIP)谈判,即美国推行所谓的“两洋战略”,尤其TPP试图把中国排除在亚太自由贸易圈之外,以达到美国强势重返亚太的目的。无疑,若由美国主导的TPP一旦达成协议,将对中美双边贸易合作战略关系造成一定的负面冲击影响。[18]当然,中美两国在这演化期间也一直在探索推动中美投资协定(BIT)及中美投资和贸易(BITT)谈判。

三、美国“重商主义”的历史发展脉络

特朗普政府执政以来,其对华贸易政策呈现浓郁的“新重商主义”特征。回顾美国对外贸易政策的演化历史,美“重商主义”政策理念具有200多年发展渊源。客观而言,特朗普政府的“新重商主义”深刻反映了美国自身的国家利益特征与历史继承性。

(一)重商主义的由来

重商主义产生于封建制度瓦解和欧洲资本原始积累时期,其发展经历了早期重商主义和晚期重商主义两个阶段。重商主义的政策、理论在历史上曾促进了西欧资本的原始积累,推动了资本主义生产方式的建立与发展。

1.早期重商主义。产生于15—16世纪中叶,以货币差额论为中心(即重金主义),强调少买。该时期代表人物为英国的威廉·斯塔福。早期重商主义者主张采取行政手段,禁止货币输出,反对商品输入,以贮藏尽量多的货币。

2.晚期重商主义。16世纪下半叶到17世纪为重商主义发展的第二阶段。其中心思想是贸易差额论,强调多卖,代表性学者为英国的托马斯·孟。晚期重商主义倡导对外贸易必须做到商品的输出总值大于输入总值(即卖给外国人的商品总值应大于购买他们商品的总值),以增加金银流入量。在这个历史阶段,西欧各国力图通过实施奖励出口,限制进口的政策措施,保证对外贸易出超。

(二)美国重商主义理论的发展

美国重商主义具有悠久的历史,最早是由美国政治家汉密尔顿提出,其关税保护论详见其提交美国国会的《美国制造业报告》(Report on Manufactures,1791)。汉密尔顿认为美国当时的工业属于“幼稚工业”,不具备与欧洲经济强国竞争的能力,强调政府应通过对外国商品征收高关税的措施来保护美国国内产品和市场。1816年美国正式通过了第一个保护关税法案,制造业产品的平均税率骤升至25%。1861年在共和党推动下通过了《莫里尔关税法》(Morrill Tariff),将平均关税调高到37.5%。南北战争后,美国走上了高关税的贸易保护之路,1890年《麦金利关税法》将整体关税进一步提高到49.5%。

1929—1933年的经济大危机促使凯恩斯推崇重商主义。他认为重商主义保护贸易的政策确实能够保证美国经济繁荣,扩大就业。凯恩斯的超保护贸易理论强调国家对经济的干预,不仅要保护幼稚工业,还要保护垄断行业的利益。通过对垄断行业或国内衰落的大企业的保护,使其重新焕发竞争魅力,参与世界市场竞争。凯恩斯主义认为,贸易逆差有害,而贸易顺差可为一国带来黄金,也可扩大支付手段,压低利息率,刺激物价上涨,扩大投资,这有利于美国国内危机的缓和与提升就业率。

(三)具浓郁“重商主义”特征的两大关税法案强行实施

1.福德尼-麦卡姆关税法案(Fordney-McCumber Tariff Act)。由于担心欧洲生产商可能比美国制造商更有市场竞争力,1921年共和党沃伦·哈丁总统向国会提出紧急关税立法,1922年国会完成了全面的关税修订,即《福德尼-麦卡姆关税法》。该法体现了美国回到了一战前的贸易保护主义状态。1922年福德尼-麦卡姆关税法将所有进口货物的平均关税(进口税)提高到15.2%,1923年进一步提高到36.3%。

这项法案也许是哈丁政府试图使美国成为世界上“无条件最惠国”的有效举措,即不仅寻求降低外国出口商的利润,也寻求对其他试图限制美国出口的国家进行报复。福特尼-麦卡姆关税对美国经济没有达到预期的影响。事实上,福德尼-麦卡姆高“保护性”关税对美国国内经济的保护效果有限,尤其是保护关税措施未能解决20世纪20年代美国农业的萧条问题,高关税政策反而引来了欧洲和拉丁美洲国家的关税报复。

2.斯姆特-霍利关税法案(The Smoot-Hawley Tariff Act)。斯姆特-霍利法案是共和党赫伯特·胡佛执政后,致力于解决一战后美国进口量持续增加的影响以及困扰美国经济的生产能力过剩问题的一次尝试[19],该法案由美国参议员里德·斯姆特和美国众议员威利斯·霍利发起,于1930年6月经签署成为法律。由于众多特殊产业利益集团的游说影响,法案将所有经济部门的2000多种进口商品关税提升到历史最高水平,远高于1922年福德尼-麦卡姆法案的税率水平[20],是美国历史上最具保护主义色彩的关税法案,其成为20世纪30年代美国“以邻为壑”政策的象征[21]。

当时有超千名经济学家签署了一项请愿书抵制该法案。在该法案通过之后,许多国家对美国采取了报复性关税措施。远早于该项法案成为法律前,贸易抵制活动就已经展开。1930年加拿大率先对16种产品征收新关税,随后英联邦、法国、德国等也纷纷提高了针对美国产品的税率。

斯姆特-霍利法案导致了全球国际贸易的急剧下降,例如,美国从欧洲的进口额从1929年的13.34亿美元的高点下降到1932年的3.9亿美元,而美国对欧洲的出口额也从1929年的23.41亿美元下降到1932年的7.84亿美元,1929—1934年间世界贸易规模萎缩了大约66%。斯姆特-霍利法案最终成为加重美国大萧条时期不景气程度的重要推动因素[22],引致美国在1931—1932年国内投资支出的大幅下降,助推了美国失业率进一步上升。同时,在国际经济外交领域,斯姆特-霍利关税导致各国之间日益不信任,合作意愿减少,加剧了美国孤立主义的倾向。

(四)新贸易保护主义

新贸易保护主义是20世纪80年代初才兴起的,美国新贸易保护主义理论依据、政策手段、目标对象和实施效果与传统的贸易保护主义有着显著的区别,其特点为:

1.利用WTO规则,实行贸易保护。总体来看,由于现行多边贸易体制并非无懈可击,WTO允许成员国利用其有关协议保护本国的利益[23-24],反击遭到的不公平待遇。这就为美国以“公平贸易”为由实行贸易保护留下了空间。

2.保护手段更趋多样化。首先,“两反一保”(反倾销、反补贴、保障措施)等传统保护手段仍被频繁应用。其次,技术壁垒、绿色壁垒、知识产权保护、劳工标准等贸易壁垒措施多样,应用范围更加广泛。美国利用自身在环保和科技方面的优势,制定更高的环保、技术、商品和劳工标准,以削弱发展中国家凭借低廉的劳动力成本而获得的出口竞争力。

3.制定实施战略性贸易措施。美国学者克鲁格曼(Krugman,P.R.)等提出的战略贸易理论[25]强调了国际贸易中的国家利益,政府通过确立战略性产业(主要是高技术产业),并对这些产业实行适当的保护和促进。随着国际竞争的加剧,特别是全球经济大国在高技术领域的较量不断升级,战略性贸易措施(如生产补贴、进口准入管制等)成为美国当代重商主义的核心政策工具。

四、特朗普政府对华“新重商主义”的政策效果分析

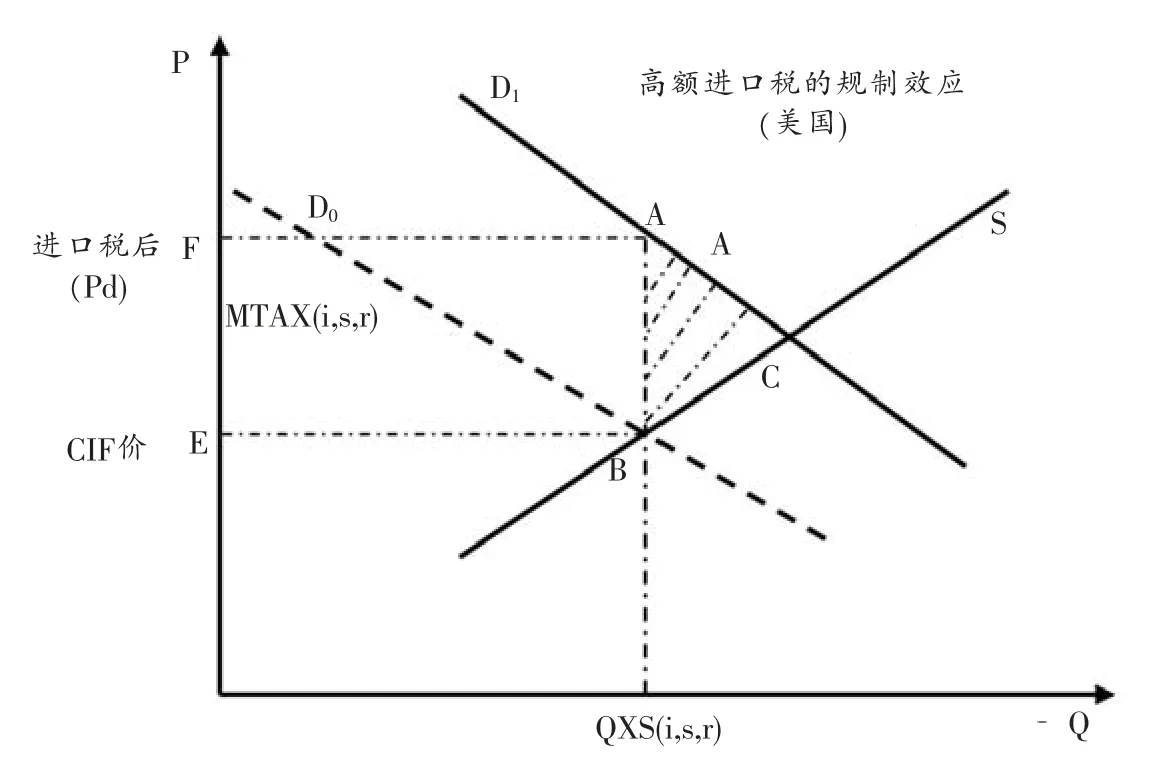

特朗普政府对华“新重商主义”突出了“以邻为壑”的政策特征,我们可通过均衡效应理论模型分析美国“新重商主义”背景下美对华实施高额贸易关税的规制效应,以及中美大国间贸易税赋博弈的政策效应。

(一)高额进口税的规制效应

进口关税作为一国贸易政策调控工具,往往是有效限制其国内进口需求和协调对外经济利益的主要政策手段。Brander与Spencer[26-27]认为,在寡占型国际贸易市场中,即进口商品的市场价格高于该类商品的边际成本,存在一国政府利用关税(纳什均衡税)从国外垄断厂商抽取租金的动机及可能性,进口国政府对外国进口产品征收的关税收益虽然可通过消费补贴、财政转移支付等方式重新配置本国的贸易税租剩余。但是在全球化贸易环境下,提高进口产品的关税明显会减少进口量,全球价值链的最优化配置受到削弱,并降低了进口国消费者剩余,贸易进口关税的总福利效应是净损失。

在图3中,P和Q分别表示进口商品的价格和数量,S表示进口国(美国)对进口品的国内供给,D0表示征收进口关税前进口国(美国)国内消费者对同类产品的需求曲线,D1表示进口国(美国)政府征收高额进口关税后国内消费者对同类产品的需求曲线,MTAX(i,s,r)表示进口税赋的财政效应(面积ABEF)。

1.价格效应。进口关税全部由国内出口商承担,进口量减少和国内供给增加,从而使得国内消费价格由CIF价格增长到高进口税后价Pd。

2.消费效应。假若国内消费量不变情形下,在高额进口关税的成本作用下,消费者剩余减少。

3.生产效应。假若国内产量不变情形下,国内生产者剩余由于商品价格上涨而增加。

4.贸易效应。受高额进口关税的抑制作用,进口量减少。

5.财政收入效应。进口关税使得美国财政收入增加MTAX(i,s,r)。

6.总福利效应。高额进口关税给进口国(美国)带来福利净损失,损失额为△ABC。

图3 进口税的“以邻为壑”效应(以美国为例)

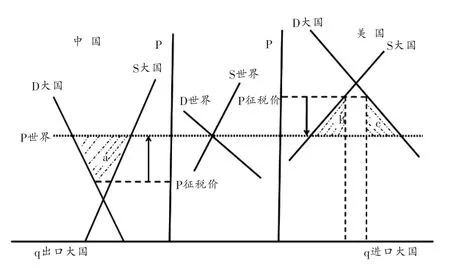

(二)贸易大国间贸易税赋博弈的政策效应

以发达大国(美国)与发展中大国(中国)的贸易战略博弈为例,假设发达大国(美国)为货物贸易进口国,发展中大国(中国)为货物贸易出口国,两国以世界价格进行贸易。

如果发达大国(美国)对中国进口商品实施关税战,即美国对来自中国的进口商品征收了高额的进口税,这导致进口国(美国)面临更多的消费者剩余减少,由于出口价格低于世界实际价格,出口国(中国)生产者剩余也受到损害。同样地,中国必然实施关税反制措施,关税博弈战使得中美两国整体贸易福利受到大幅损害性影响。

若发达大国(美国)与发展中大国(中国)达成战略性贸易合作协议(实施更具有共赢性效应的贸易税赋政策),两国之间的进口税大幅下降或免征,两国的贸易福利均会得到提升。如图4所示,即在自由贸易条件(跨太平洋共同市场)情形下[28],发达大国(美国)对进口商品免征收进口税,则发达大国(美国)提高了阴影面积(b+c)的福利水平,发展中大国(中国)提高了阴影面积a的福利水平。

图4 贸易大国间进口税战略性免征的均衡效应

五、全球经贸新形势下我国的应对思路

(一)坚决抵制美方“新重商主义”思维,按照互利共赢原则深化大国间贸易合作机制

第一,强化中美贸易战略关系的互利共赢性,坚决抵制美方“新重商主义”思维,扩大两国“共同贸易利益清单”,共同探索具有广泛包容性的大国开放合作战略之路。战略合作才是中美共同实现贸易创造效应最大化的支撑途径。[29]

第二,科学规制中美贸易政府合作的机制框架。需强化中美首脑会晤、中美战略与经济对话年度会议机制、中美商贸联合委员会等政府合作平台,促进中美贸易合作战略协调机制的稳固形成,妥善管控双方贸易分歧。

第三,考虑美国贸易政策的制定机制及取向选择受政党制度(民主党和共和党)、公众(选民)、宪政体制(国会、联邦政府)以及大企业利益集团的共同作用影响,尤其当前美国两党在对华贸易政策上呈现明显的政治分野。中国应特别重视与美国国会参众两院以及省州层面的交流与合作。

(二)恪守WTO基本宗旨,基于公正合理原则协调中美贸易关税政策关系

第一,WTO倡导国际贸易的公平公正性,中美均是WTO成员国,中美可通过WTO准则框架战略协调中美贸易关税政策关系。同时,中美可在推动WTO改革上发挥大国间的合作作用,为中美战略性贸易合作磋商创造有利的契机和平台基础。

第二,2017年正式生效的WTO《贸易便利化协定》为全球反对贸易保护主义、经济全球化提供了强有力的后盾。美方实施贸易单边主义政策不能违背WTO规则,中美应在遵循WTO准则基础上尽量实施合作共赢型战略性贸易政策。

第三,我国应坚定灵活对美运用贸易税的国家策略和定力。在中美贸易摩擦加剧期间,我国可在WTO政策允许空间内进一步主动探索赋征进口关税应对来自特朗普政府单边歧视性贸易税的风险,特别是我国在向美出口敏感性原材料、特殊产业资源等领域可深度挖掘具操作性的出口贸易管制措施。

(三)促进美中“中心—外围”非均势特征向均势贸易战略格局深刻转型

中美贸易虽然具有明显的大国间贸易特征,我们必须认识到,主导全球经济演化进程的中心国家依然是美国。中国作为世界崛起的发展中贸易大国,仍处于美中“中心—外围”贸易战略格局的劣势地位,中国面临“大国贸易贫困化现象”风险仍存。

中美两国任何单方面的贸易战略政策调整,特别是若特朗普政府大幅提升进口关税导致美作为“中心国”对华进口保护系数攀升,其对中美贸易甚至全球的负面冲击影响都十分巨大。中国作为当前世界第一货物贸易大国,其政策的自我保护措施也会对中美贸易产生巨大的冲击效应,美中的“中心—外围”贸易战略格局应朝有利于两国贸易质量提升与互惠型贸易结构优化的方向转型。

(四)强化中美贸易结构的战略互补性,拓宽两国贸易福利增长空间

中美作为世界两大经济体,“禀赋优势互补重于竞争”,提升两国各自的贸易福利不在于“以邻为壑”型贸易税赋的高低,重点应强调两国贸易供给侧结构分工的互补性,扩大两国贸易福利增长空间。尤其在制造业领域,制造业部门需求弹性范围大,一方面我国应巩固农副加工、轻纺、化工、轨道交通、机械设备、家用电器等行业的贸易禀赋优势;另一方面可积极开拓高技术部门贸易潜在重点领域,美国高附加值工业品向华出口有助于缓解美对华贸易逆差问题,也可弥补中国在部分高端制造业进口需求的缺口,如自动数据处理设备、电子信息、生物医药、新材料、航空制造等领域。

(五)基于全球多边机制共同制衡美方“新重商主义”

特朗普政府的“新重商主义”已经在许多领域恫吓全球主要经济体,不仅中印等发展中经济体都被要求优先满足美国的单边主义利益,G7主要成员国几乎都曾遭遇美国的各种关税威胁。制衡单边主义的基本途径应是积极倡导多边主义,中国可联合东盟、金砖国家、欧盟等共同推动“坚持全球化合作,反对新重商主义”纳入全球性多边协调机制战略框架,与各方一道,积极引导构建有助于体现自由公正宗旨的全球化经贸体系。维护自由贸易原则,牵制美国单边主义,促成全球结成更为巩固的“命运共同体”,对全球经贸合作而言意义肯定重大。

(六)构建美对华“新重商主义”政策激化的预警机制

我国需密切关注特朗普政府“新重商主义”对华贸易保护政策激化的新动向。加强有关美对华贸易关税壁垒的研究,密切跟踪,及时发布。同时,进一步完善对美贸易的信息服务体系,建立关税清单、“双反”、TBT以及“301”“337”调查信息中心和大数据库,并及时反馈给有关部门和企业。

注释:

①“As previously stated,the import coefficient of the United States has become extremely low,not more than 3 per cent.In 1929 it was 5 per cent.The decline is not new,but one of long standing.During the last hundred years,national income increased about two and a half times more than imports.Paradoxical as it may seem,increased productivity contributed to the strengthening of the United States` protective tariff policy,after that country had reached the stage of economic maturity.”(Raúl Prebisch,The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems,New York:United Nations,1950,pp.16)