运动文胸结构设计要素对穿着舒适性的影响

2019-10-09陈慧娴李书洋

陈慧娴, 鲁 虹,2, 李书洋, 左 恒

(1. 东华大学 服装与艺术设计学院, 上海 200051;2. 东华大学 现代服装设计与技术教育部重点实验室, 上海 200051)

随着社会的发展,女性对运动的追求与日俱增。研究表明运动速度、是否穿着运动文胸以及所穿着运动文胸的款式对乳房的运动特征有显著影响[1-3]。运动服装和内衣品牌根据女性的运动习惯相继推出了不同强度支撑的文胸产品供女性消费者选择,运动文胸的舒适性成为女性消费者、运动内衣行业最关注的问题。运动文胸的款式结构设计与女性胸部形态、乳房运动特征、文胸穿着舒适性和运动稳定性等密不可分[4-6]。为探究不同强度支撑的运动文胸结构设计要素对穿着舒适性的影响,本文选取迪卡侬品牌推荐的低、中、高强度支撑运动文胸各2款作为样本文胸,同时选取了7名罩杯号型为75 B的女大学生作为实验对象。从文胸各结构要素的尺寸信息,文胸穿着前后的尺寸变化,静态压力舒适性的主客观评价和运动稳定性的主客观评价等方面进行对比分析,为运动文胸的功能结构和个性化设计提供理论参考,减少文胸市场款式结构同质化现象,同时为消费者选购不同强度支撑的运动文胸提供数据参考。

1 相关理论

1.1 运动文胸

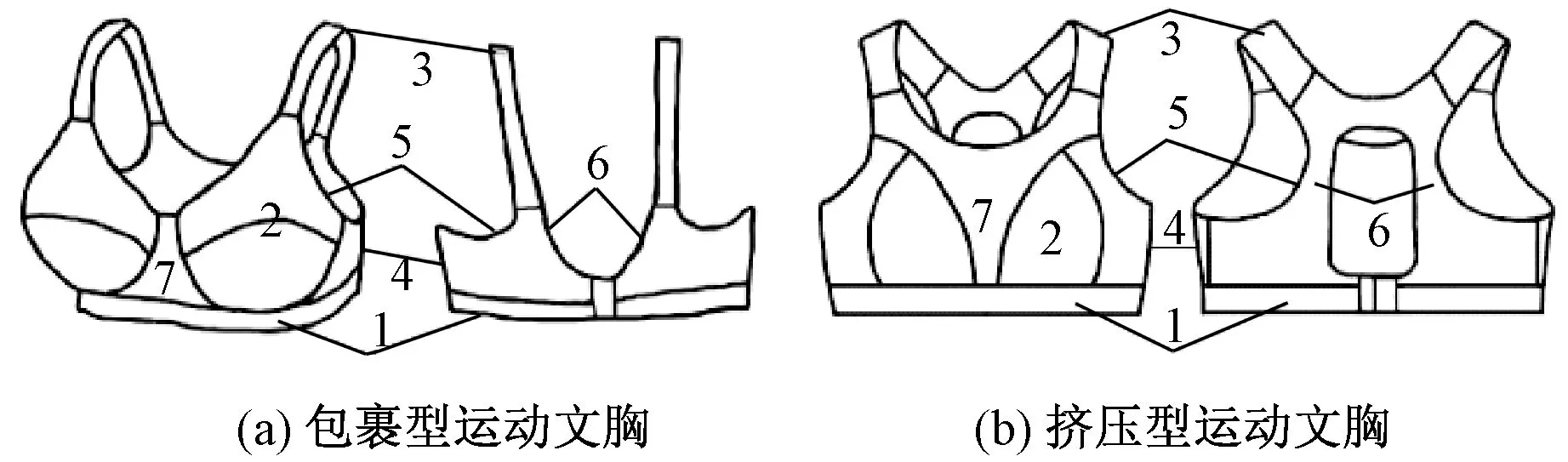

市场上的运动文胸主要包括2种类型[7]:挤压型和包裹型,如图1所示的运动文胸款式图。图中显示了7个结构设计要素[8-11]。表1列出各要素的结构参数,其中结构参数的改变和组合决定了文胸的功能设计和外观造型。

1—下围织带;2—罩杯;3—肩带;4—侧比;5—夹弯;6—背部结构;7—鸡心。图1 运动文胸款式图Fig.1 Sports bra illustration. (a) Encapsulation sports bra; (b) Compression sports bras

结构要素结构参数1宽度(W1),围度(G),织带弹性(E1),内侧粗糙程度2罩杯结构(上下片、左右片、三维模杯、可拆卸杯垫),罩杯形状面积(全罩杯、3/4罩杯),杯垫厚度(T),罩杯深度(D),塑性变形率(Pr),弹性回复率(Er)3肩带宽度(W3),厚度(是否有夹层),肩带弹性模量(E3)4侧比高度(H4)5夹弯前后深度,夹弯弧线6后背高度(H6),结构(X型、H型、Y型、T型)7前心片高度(H7),领口造型(U型、V型)

注:后文描述结构参数将直接采用表1中的符号。

1.2 运动强度

运动强度是指运动对人体的生理产生某种影响刺激的程度,是构成运动量的因素之一。作为衡量某个运动项目对人体产生负荷的运动指标,是在参与各种运动项目时所要熟知和重视的。目前青年群体主要参与以下运动项目:跑步(徒步、竞走、慢跑、快跑),有氧运动(瑜伽、普拉提、健美操),机械类运动(动感单车、椭圆机、拳击),球类运动(乒乓球、羽毛球、网球、篮球),其他类(跳绳、街舞、深蹲等)。根据运动强度的划分标准[12-13],按照运动心率和运动血压对以上运动项目进行强度划分。低强度运动主要包括徒步、瑜伽、普拉提和慢跑等;中强度运动主要包括动感单车、竞走、乒乓球、快跑和健美操等;高强度运动主要包括羽毛球、网球、深蹲和跳绳等。

2 实验方案设计

2.1 样本文胸选择

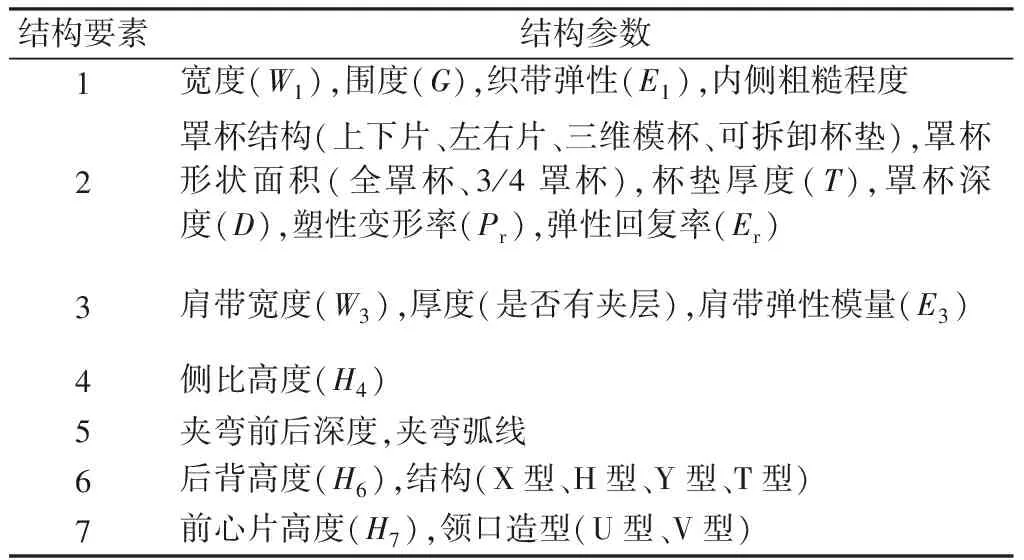

本文选取迪卡侬的6款面料成分相近且具有不同运动强度支撑的运动文胸作为样本文胸,款式如图2所示。

图2 样本文胸款式图Fig.2 Pictures of sports bras. (a) Low-intensity sports bra style 1#; (b) Low-intensity sports bra style 2#; (c) Medium-intensity sports bra style 3#; (d) Medium-intensity sports bra style 4#; (e) High-intensity sports bra style 5#; (f) High-intensity sports bra style 6#

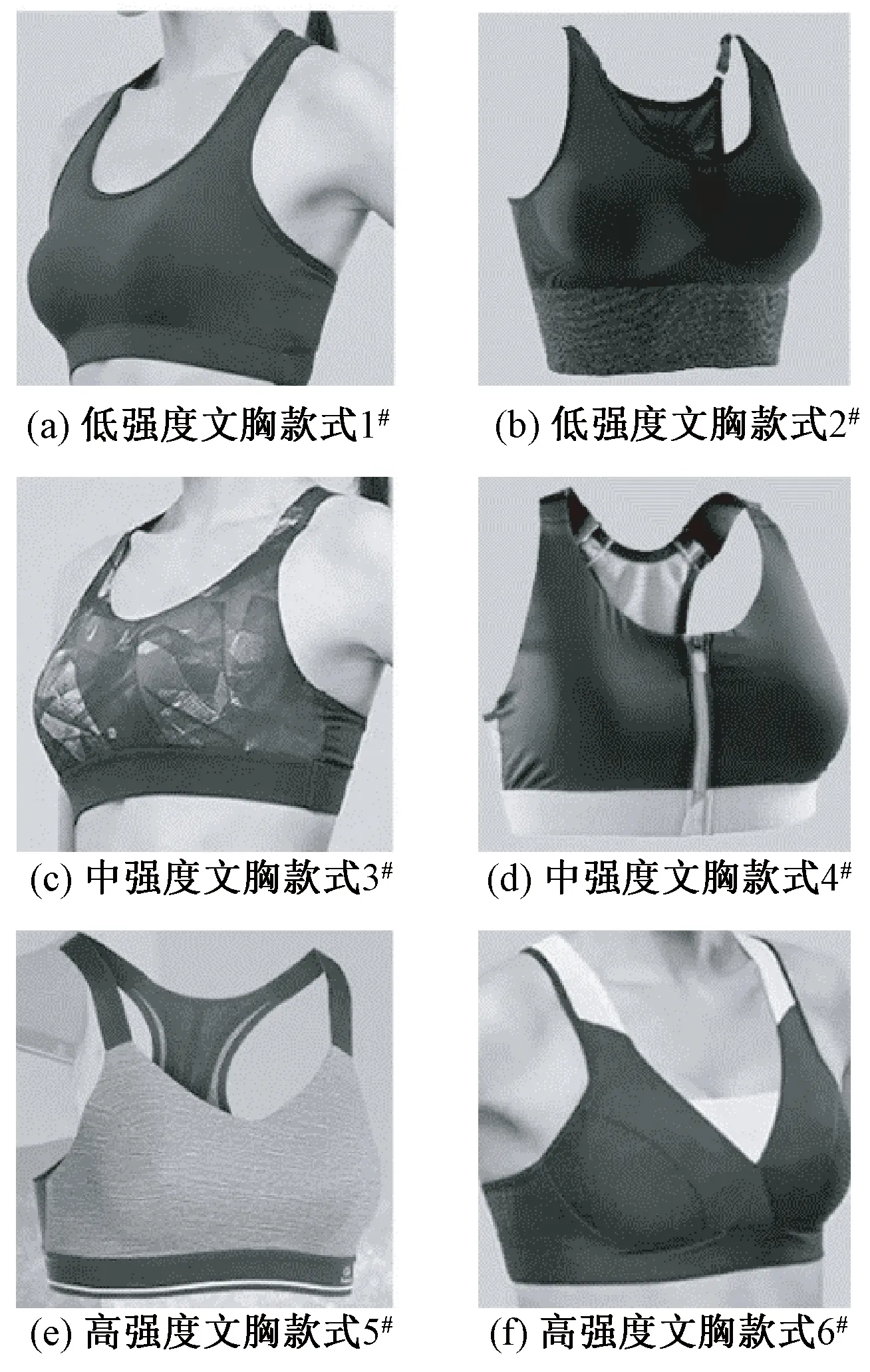

样本文胸主体面料、衬里、衬垫以及松紧带的纤维成分见表2。主要由聚酯纤维与氨纶以及锦纶与氨纶的不同配比组成,体现了样本文胸各结构材料的高弹力和耐磨性;其中运动文胸款式1#的衬垫采用了聚氨酯有机高分子材料,增强了衬垫的柔曲性和回弹性。

表2 样本文胸纤维成分分析表Tab.2 Fiber composition of sports bra

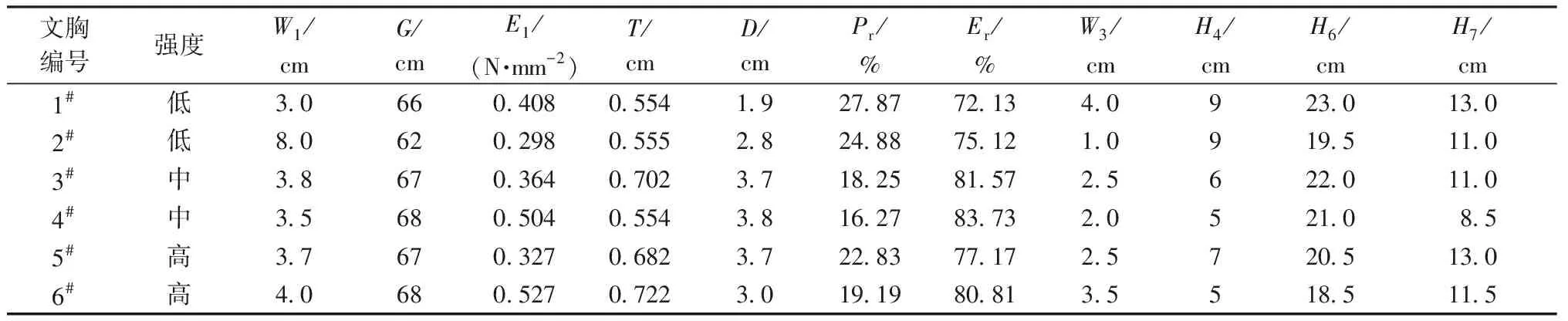

采用结构分解和尺寸测量的方法分别对样本文胸下围织带宽度(W1)、围度(G); 肩带宽度(W3);侧比的高度(H4);背部结构的高度(H6);鸡心高度(H7)进行尺寸测量。通过INSTRON拉伸压缩实验仪和YG(B)141D数字式织物厚度仪分别测量下围织带的弹性模量(E1);罩杯衬垫的厚度(T)、深度(D)、塑性变形率(Pr)和弹性回复率(Er)。6款样本文胸各结构的尺寸信息和力学性能如表3所示。

下围织带以宽度、围度以及织带的弹性模量为结构参数,其中弹性模量(E1)是用来表征材料发生弹性形变难易程度的拉伸指标,E1值越大,材料越不容易变形。对比6款文胸,低强度文胸下围织带宽度档差5 cm,围度档差4 cm,中高强度文胸下围织带宽度和围度档差分别为0.3 cm和1 cm。采用定伸长拉伸实验法,织带面料双层叠加,模拟人体穿着文胸的状态,取距为25 cm,拉伸位移8 cm,通过载荷与位移的一元线性回归分析,测得不同织带的弹性模量。鉴于6款文胸下围织带宽度的特殊性,本文实验未对试样的宽度进行处理,在数据分析时需排除织带宽度对拉伸指标的影响。

表3 文胸款式结构参数信息表Tab.3 Parameter of bra structure

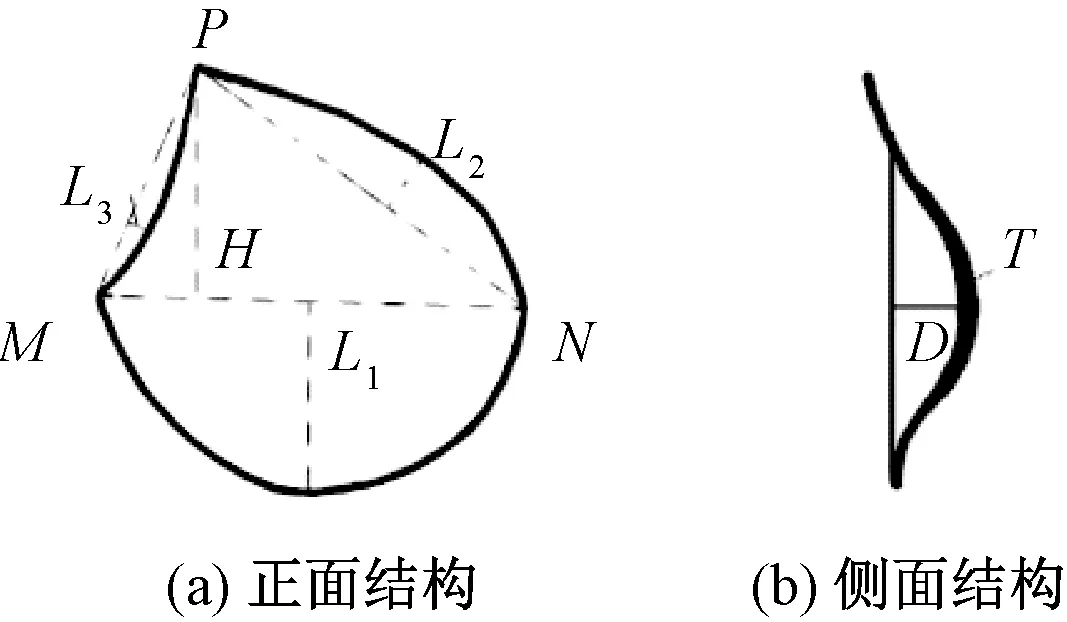

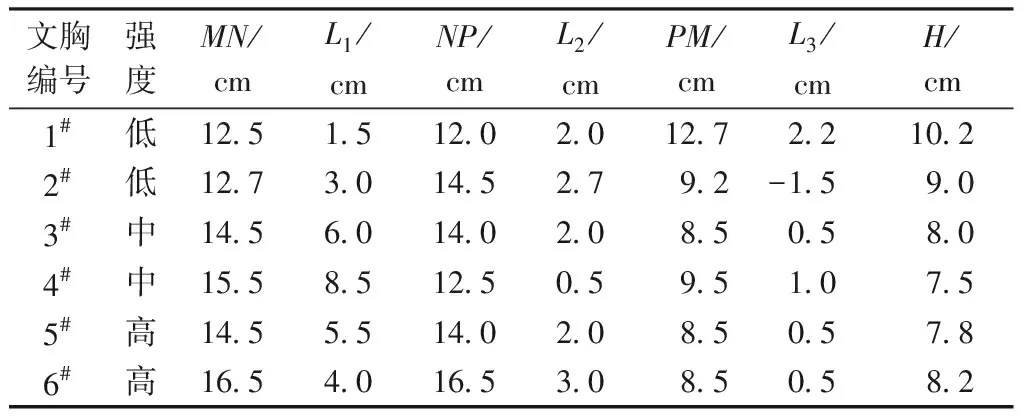

罩杯是运动文胸结构设计要素中的重要组成部分,按照图3所示几何分析法获取文胸罩杯的外形结构参数,在罩杯外边缘分别选取P、M、N3点,依次测量△MNP的3条边MN、NP、PM,P到MN的距离H和3条边所对应弧线的弦距L1、L2、L3,并记录在表4所示的罩杯尺寸信息表中,以此来表征罩杯的面积大小、形状差异和外边缘弧线。

图3 罩杯结构分解示意图Fig.3 Bra cup breakdown structure. (a)Front structure; (b) Side stmcture

6款运动文胸中,中高强度文胸罩杯的底边弧线对应的弦MN和弦距L1相对较大;高强度文胸的内侧弧线对应的弦PN和弦距L2相比中低强度文胸要大;而低强度文胸的外侧弧线的弦PM和弦距L3以及P点高相比中高强度文胸要大。罩杯的内部结构参数还包括罩杯深度(D)、杯垫厚度(T)、塑性变形率(Pr)和弹性回复率(Er),通过设置压力器直径为1.7 cm,初始载荷和最大载荷分别为0.1和24.5 N,模拟运动过程中乳点与杯垫之间的相互作用,对罩杯材料的力学性能进行对比分析得出,中高强度文胸的罩杯深度大,杯垫厚,罩杯塑性变形率小、弹性回复率大。结构参数表明,罩杯的结构外形设计和内部材料的选择与运动强度有关。文胸肩带宽度和侧比高度影响文胸的舒适性和稳定性,可分别选择不同宽度的肩带和不同高度的侧比作为自变量进行研究。6款文胸的前心片高度和后背高度无明显差异。

表4 罩杯尺寸结构参数信息表Tab.4 Dimension of bra cup

本文实验在选择样本文胸时,通过将以上各结构设计要素相组合,选择了最具有代表性的6款运动文胸,考察下围织带、罩杯、肩带、侧比等设计要素的不同结构参数对文胸穿着舒适性的影响。

2.2 受试者选择

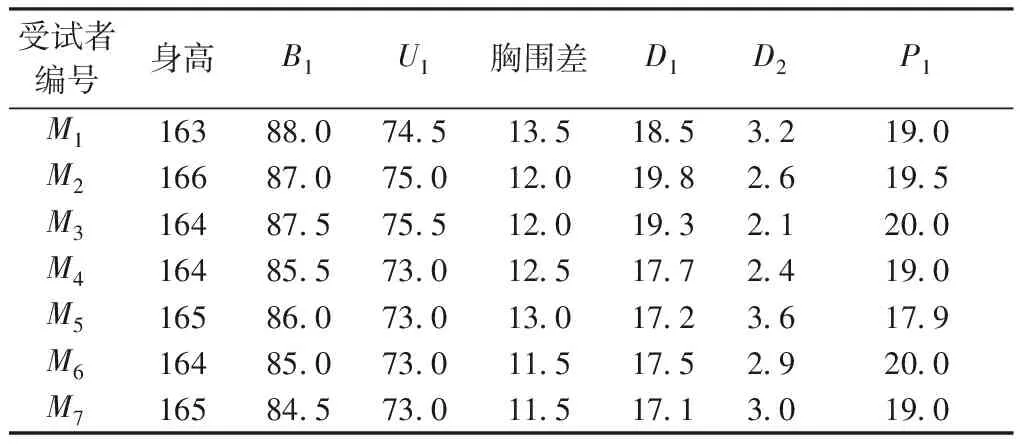

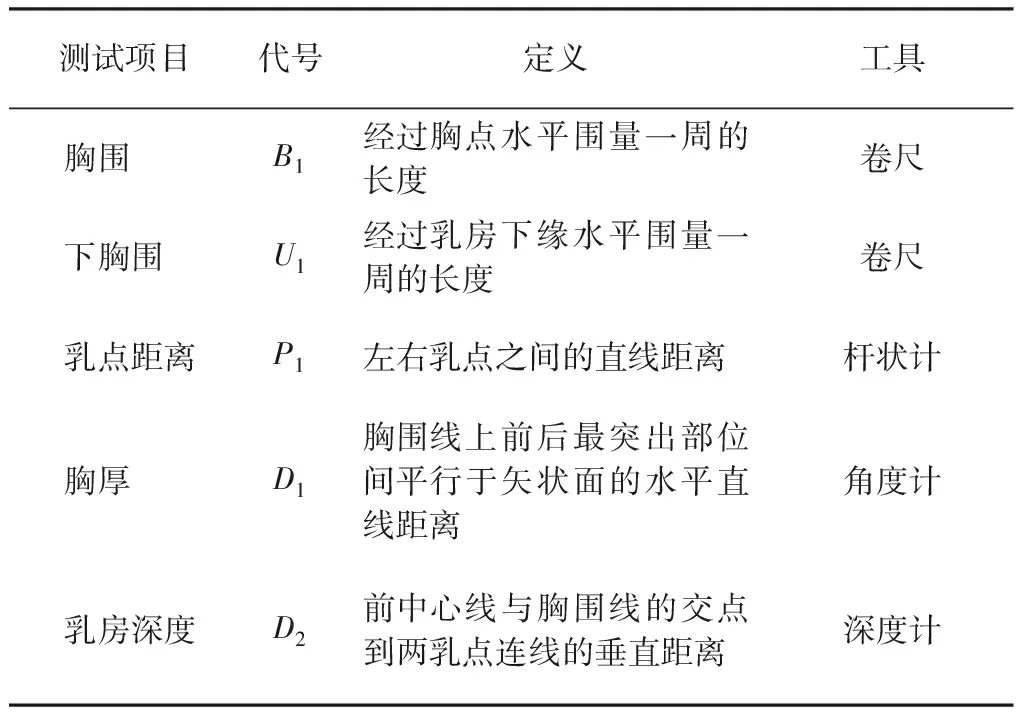

选取7位罩杯号型为75 B体型相近的女大学生作为实验对象,该7名受试者的基本尺寸信息见表5。主要包括身高、胸围(B1)、下胸围(U1)、胸围差、胸厚(D1)、乳房深度(D2)、乳点距离(P1)。

表5 受试者基本尺寸信息Tab.5 Basic information of volunteers cm

注:胸围差=B1-U1。

2.3 实验方法

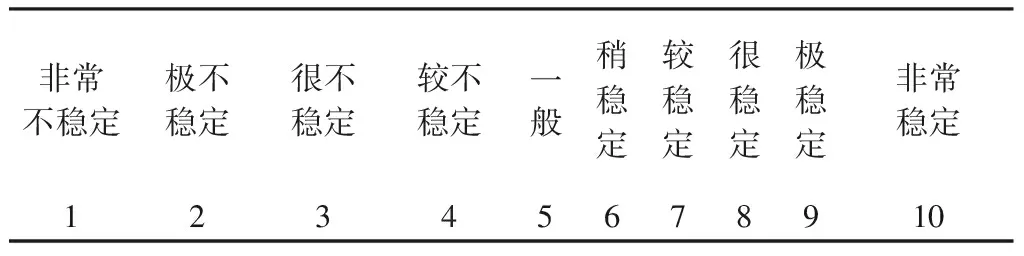

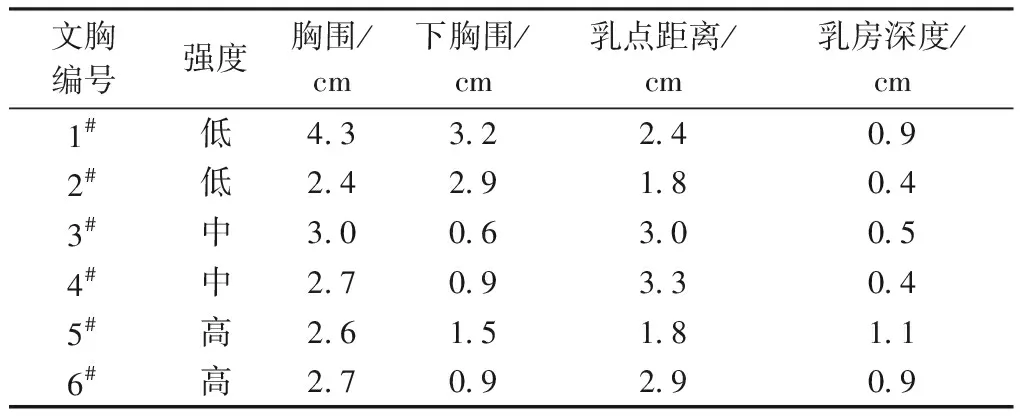

2.3.1 尺寸测量

本文实验采用马丁测量仪在安静状态下测量7位受试者裸胸和穿着6款文胸时的胸围、下胸围、乳点距离、胸厚、乳房深度,并记录实验数据,如表6所示。

表6 马丁测量仪尺寸测量表Tab.6 Measure program of Martin measurement instrument

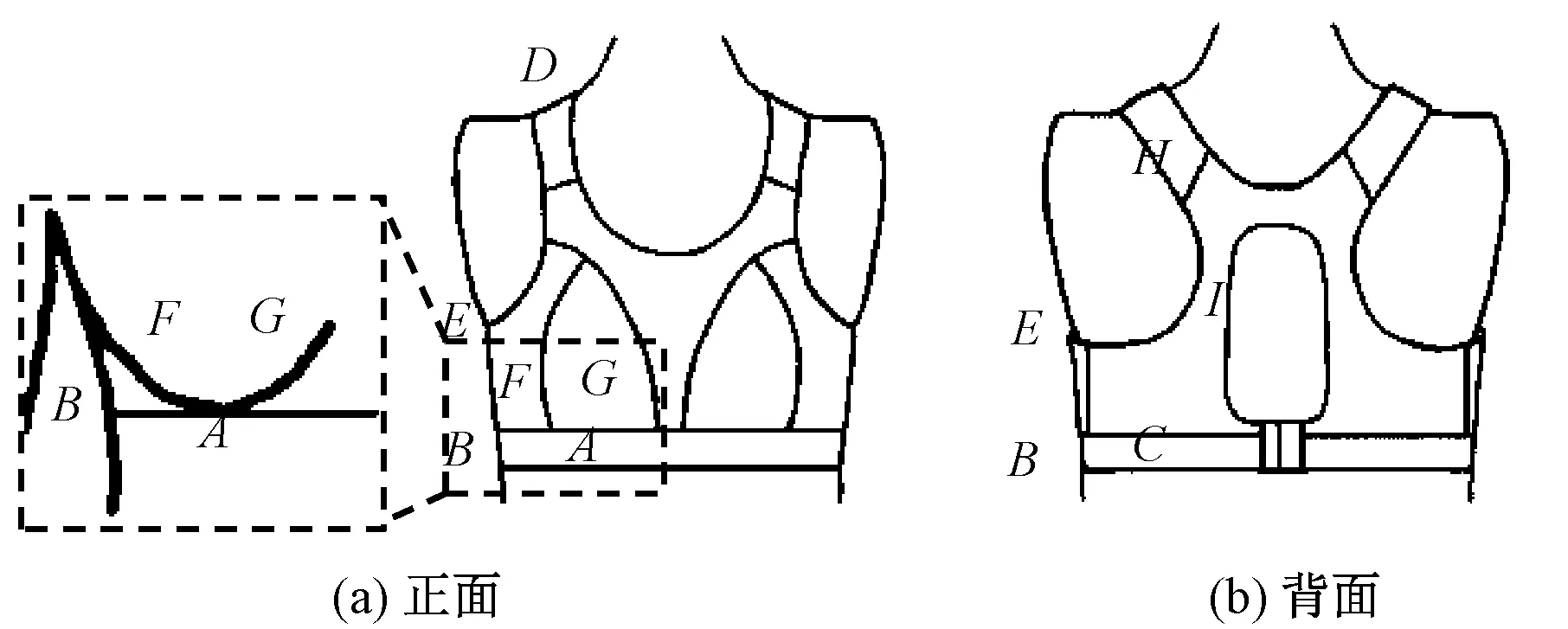

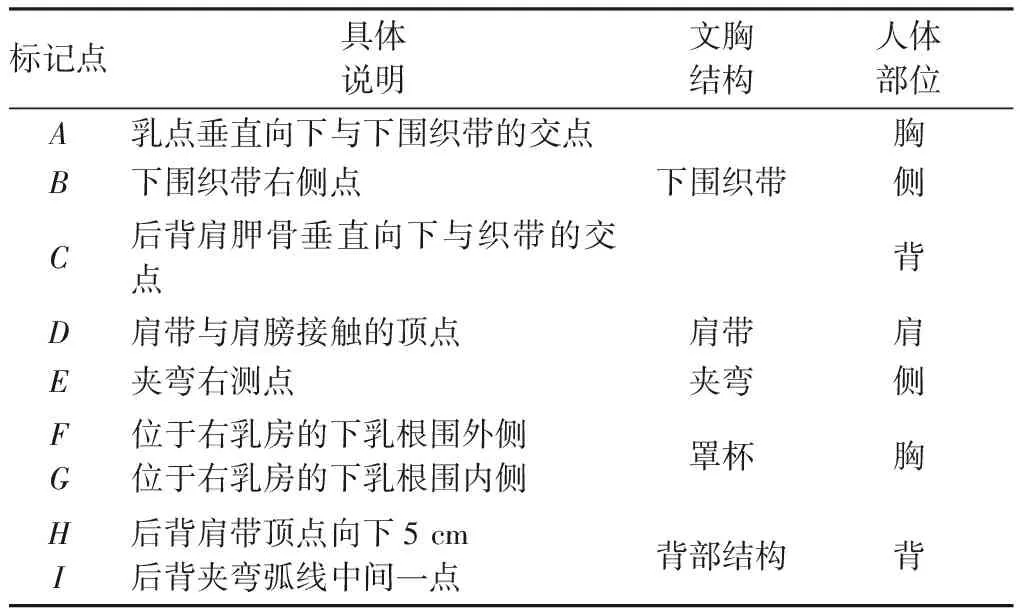

2.3.2 客观压力测量

本文以人体右侧为基准测量人体穿着不同强度支撑的运动文胸时的压力分布特征,分别在下围织带处设置了A、B、C3点,肩带顶点D,侧比顶点E(夹弯腋下点),胸下乳根围F、G点,后背H点和后背夹弯弧线中点I,以上9个压力测试点分布在运动文胸作用于人体的胸、背、肩、侧、下胸围处。标记点位置如图4所示,位置说明见表7。在受试者身上按照压力测试的9个标记点贴上气囊,并穿好运动文胸,调整至舒适状态。通过气囊压力测试仪进行气囊压力测试,直至压强值趋于平稳状态,停止压强测量,记录数据,转化文件并保存。

图4 压力测试点图示说明Fig.4 Illustration of pressure points. (a) Front; (b) Back

标记点具体说明文胸结构人体部位A乳点垂直向下与下围织带的交点胸B下围织带右侧点下围织带侧C后背肩胛骨垂直向下与织带的交点背D肩带与肩膀接触的顶点肩带肩E夹弯右测点夹弯侧FG位于右乳房的下乳根围外侧位于右乳房的下乳根围内侧罩杯胸HI后背肩带顶点向下5 cm后背夹弯弧线中间一点背部结构背

2.3.3 主观压力舒适度评定

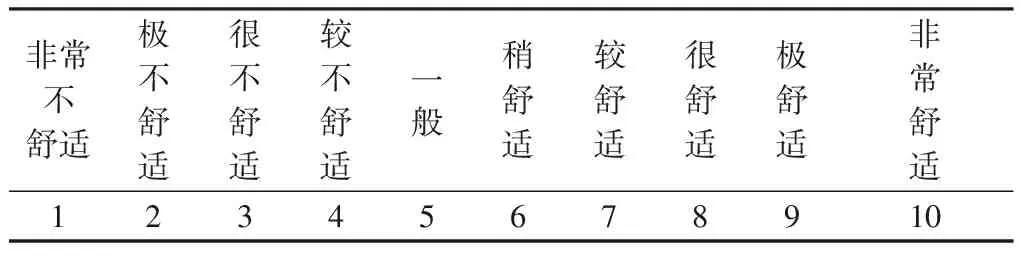

对运动文胸整体的舒适性和9个压力测试点的舒适性进行主观评价,设计1~10的评分标准,如表8所示。其中1表示非常不舒适,5表示舒适性一般,10表示非常舒适。受试者需对所穿着的运动文胸进行压力舒适性的主观评价。

表8 主观压力舒适度等级评分表Tab.8 Score of subjective pressure comfort degree

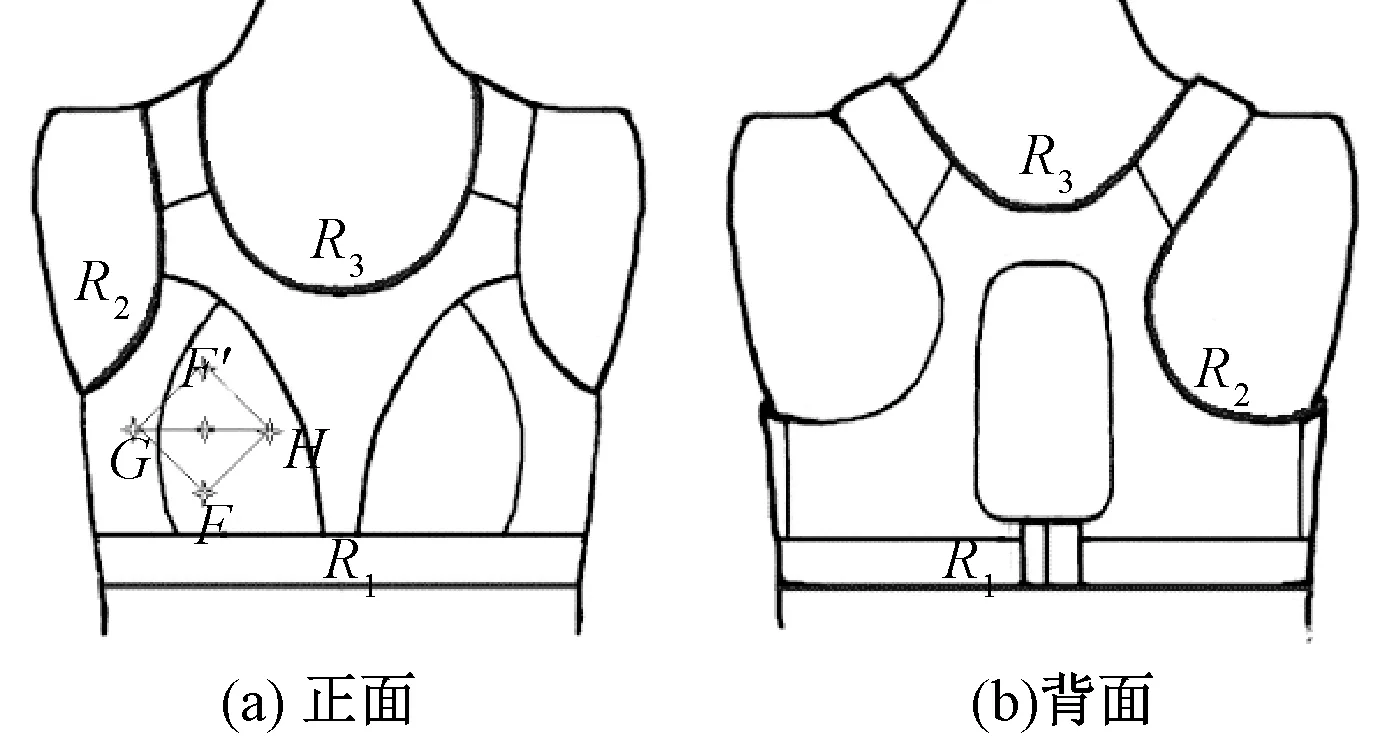

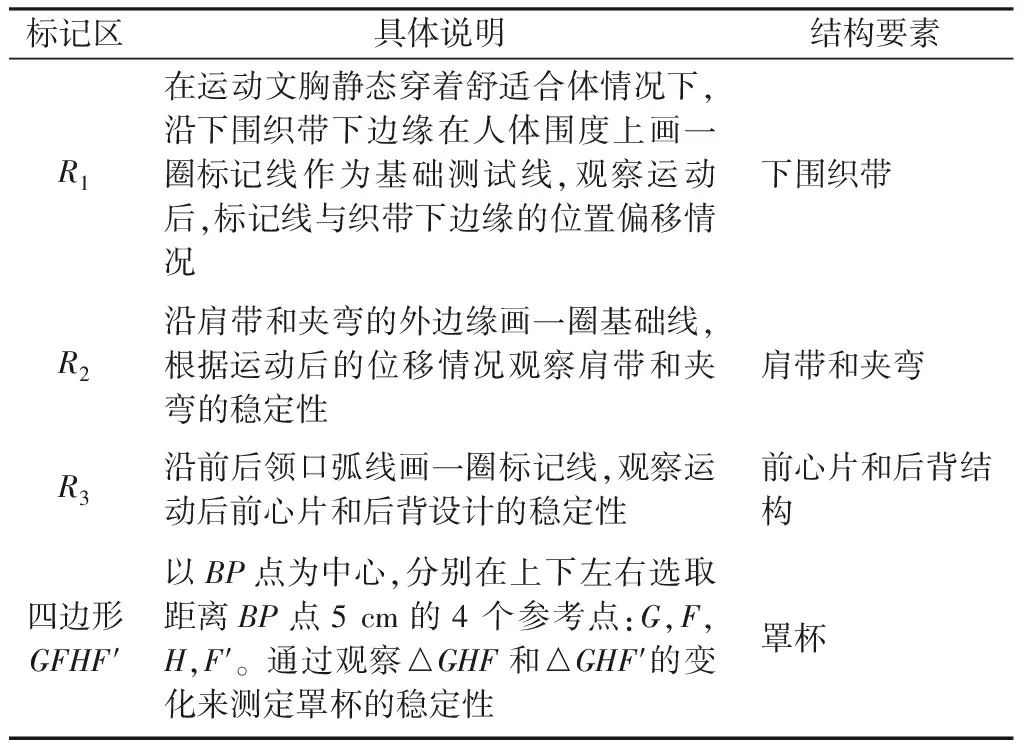

2.3.4 文胸运动偏移量测量

1)位移标记区的选择。受试者按照标准穿戴好文胸并调整至舒适状态后,如图5所示分别在人体的下胸围R1、运动文胸肩带和夹弯的外边缘R2以及前后领口的外边缘R3用记号笔画上标记线,标记出静止状态下运动文胸穿着在人体上的位置,同时在人体的乳点上下左右各5 cm画上标记点F′、F、G、H,并在运动文胸对应位置标记出相对应的点,位移标记位置说明见表9。

图5 位移标记图Fig.5 Displacement marking area. (a) Front; (b) Back

标记区具体说明结构要素R1在运动文胸静态穿着舒适合体情况下,沿下围织带下边缘在人体围度上画一圈标记线作为基础测试线,观察运动后,标记线与织带下边缘的位置偏移情况下围织带R2沿肩带和夹弯的外边缘画一圈基础线,根据运动后的位移情况观察肩带和夹弯的稳定性肩带和夹弯R3沿前后领口弧线画一圈标记线,观察运动后前心片和后背设计的稳定性前心片和后背结构四边形GFHF′ 以BP点为中心,分别在上下左右选取距离BP点5 cm的4 个参考点:G,F,H,F′。通过观察△GHF和△GHF′的变化来测定罩杯的稳定性罩杯

2)实验过程。受试者分别穿着不同强度支撑的运动文胸,在静止状态下画出4处测试的基础边缘线,按照不同强度分别进行6 km/h的慢跑运动,10 km/h的快跑运动,125次/min的跳绳运动,15 min后结束运动,观察和记录运动后标记线的位置与运动文胸的偏移情况。

3)稳定性主观评定。对运动文胸整体的稳定性和4个位移标记区的稳定性进行主观评定,结果如表10所示。设计1~10的评分标准,其中1表示非常不稳定,5表示稳定性一般,10表示非常稳定。受试者需对所穿着的每件运动文胸进行运动稳定性的主观评价。

表10 主观运动稳定性等级评分表Tab.10 Score of subjective exercise stability

3 实验结果分析

3.1 尺寸变化分析

通过测量7位受试者穿着6款运动文胸前后的胸围、下胸围、乳点距离、乳房深度,得到表11所示尺寸变化值。比较不同强度支撑的运动文胸对乳房的包裹性、聚拢性和压缩性之间的差别。从表中可以看出,低强度运动文胸相比于高强度运动文胸对胸围和下胸围的束缚作用更强,而高强度运动文胸对乳房左右和前后方向的束缚更明显。

表11 文胸穿着前后胸部尺寸变化Tab.11 Variation of chest size before and after wearing

注:尺寸变化值=裸体尺寸-穿着运动文胸时的尺寸。

3.2 客观压力值分析

文献[14-15]显示服装压的舒适范围是1.96~3.92 kPa;运动文胸各部位测量点的压力舒适范围分别有乳房下缘点1.69~2.74 kPa,下胸围侧缝与脊椎的中点4.04~4.91 kPa,侧中点1.63~2.18 kPa,后背肩胛骨提肌点3.23~4.48 kPa,侧颈点4.15~5.67 kPa;下胸围和罩杯边缘相切之处的压力舒适范围是1.46~2.3 kPa。通过比较样本文胸各点的压强值,分析不同运动强度下各结构要素作用于人体的压力舒适性。

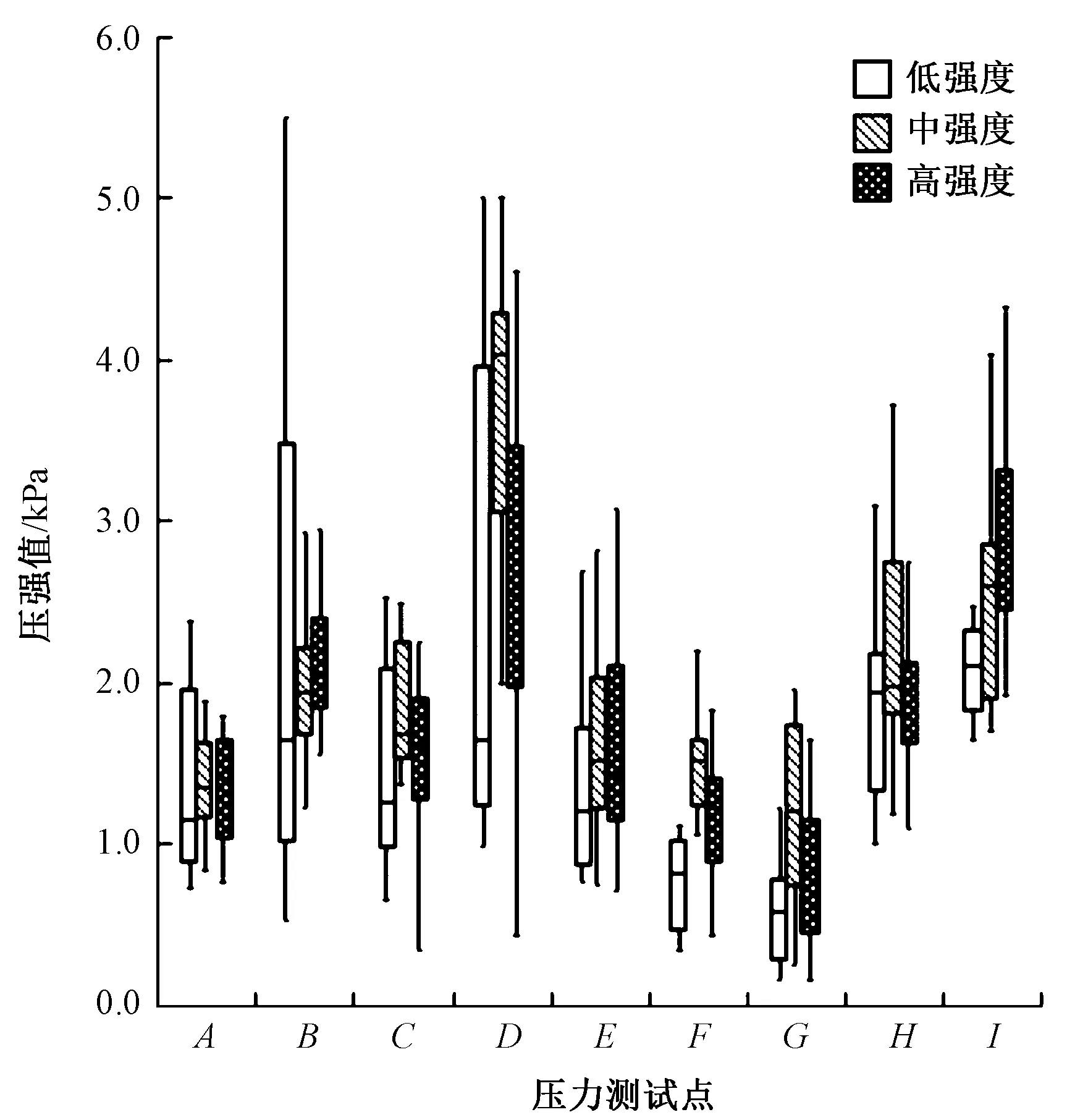

静态压力测量的压强值容易受到受试者情绪状态的影响,为获取精确的压强值,减小系统测量误差,利用SPSS数据处理软件剔除不稳定区段,选取稳定区段作为实验的有效值。通过SPSS对6款样本文胸的各压力测试点的压强值进行单因素方差分析,肩部、后背、下胸围处的压强值较大,其中下胸围A、B、C3点压强均值从大到小为:B、C、A。方差齐性检验中,A、C、D、E、F、I点的显著性水平均大于0.05,可以认为不同款式的运动文胸的压强值的总体方差无显著性差异,满足方差分析的前提条件。在单因素方差分析中,A、C、D、F点的组间显著性差异均小于0.05,可认为不同强度支撑的样本文胸其不同结构参数对下围织带A点、C点、肩带D点、乳根围F点的压强值有显著影响。图6所示各点压强值分布特征体现了不同强度支撑的文胸在相同部位的压力舒适性有所不同,同件文胸在不同部位之间压强值也有所差异。

图6 压强值分布箱型图Fig.6 Pressure value distribution box figure

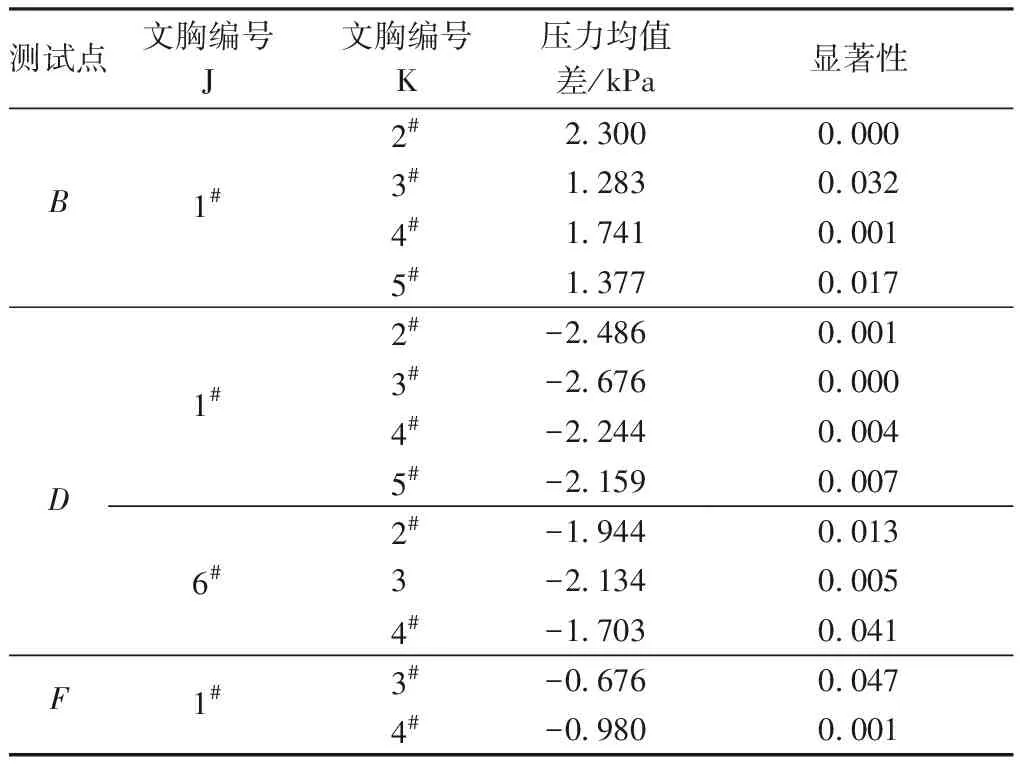

通过Scheffe法对B、D、F点进行样本文胸不同款式之间的多重比较,结果见表12。发现1#样本文胸在以上3点处的压强值与其他款式相比具有显著性差异,其中在B点处的压强值相比中高强度支撑的样本文胸都要高,而在肩带D点处的压强则明显小于其他款式,同时在乳根围F点处的压强也明显较小。这主要与下围织带的围度、弹性模量,肩带的网眼织物,杯垫下边缘曲线等结构参数有关。对于高强度支撑的6#样本文胸,由于肩带同样采用网眼面料使得D点处的压强明显小于其他款式。

表12 Scheffe 多重比较Tab.12 Scheffe multiple comparisons

注:均值差=文胸编号J的压力-文胸编号K的压力。

3.3 主观舒适性评价分析

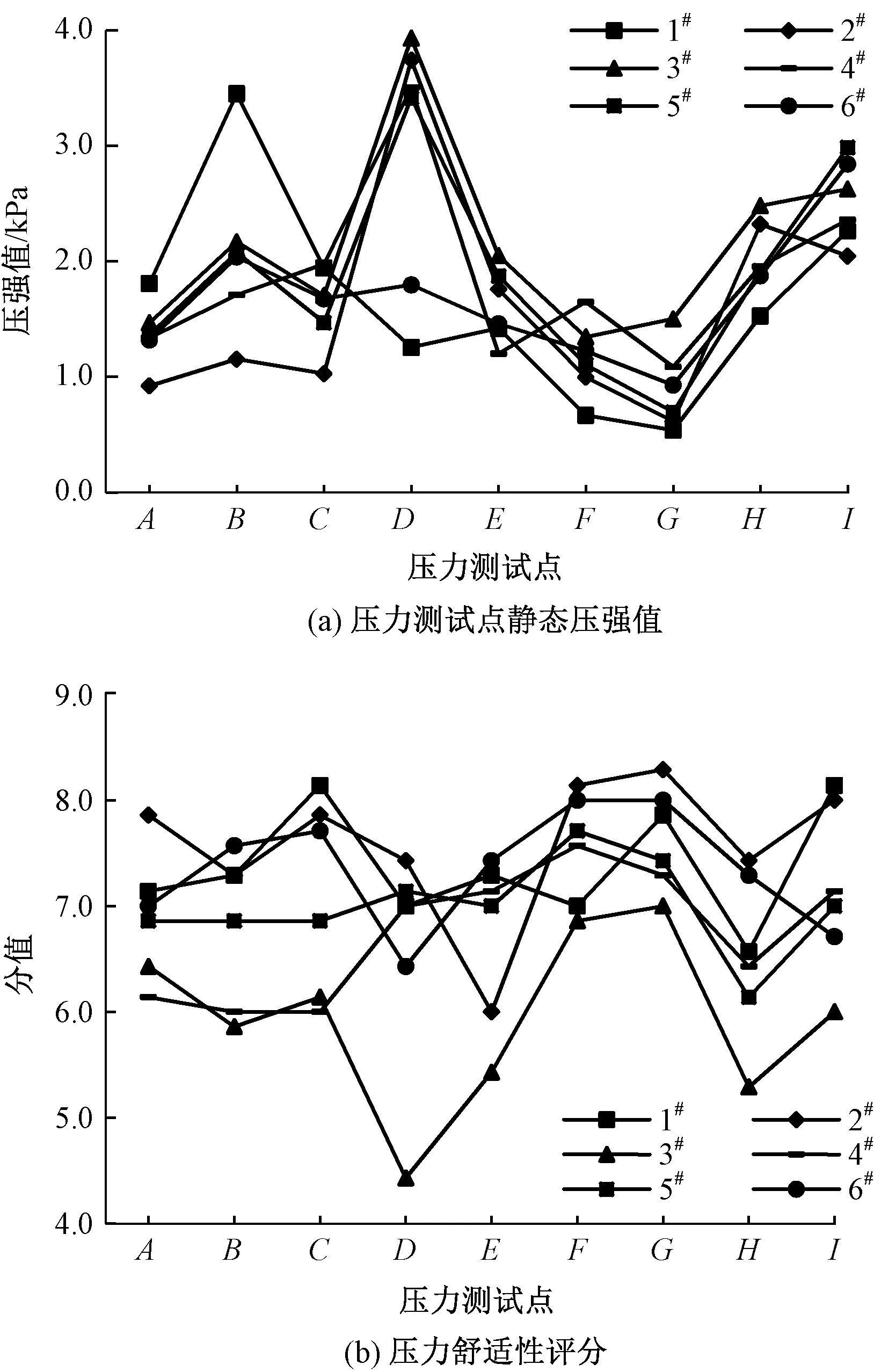

对7位受试者分别进行了6款样本文胸静态穿着时各部位的主观舒适性评价,评价结果如图7所示。从舒适度来看,低强度运动文胸的压力舒适性相比高强支撑的运动文胸要舒适一些,结合运动文胸的结构设计要素,2#文胸低强度支撑的运动文胸因为织带较大的宽度使得下围对人体产生的束缚压较小,所以受试者对其在A、B、C3点的压力舒适性评分较高。2#文胸和6#文胸肩部采用透气性网眼织物,有效降低了肩部的压强。中高强度支撑的运动文胸因为罩杯的三维模杯设计,更贴合乳房的形态,使得胸部在F、G2点的压力舒适性较好。通过对比样本文胸各压力测试点的压强值和舒适度评价发现压强值越大,压力舒适度评价越低。因此,运动文胸按照运动强度的不同进行分区设计,对穿着者而言,各个部位和结构对人体产生的压力舒适性还是有所不同的。

图7 压力测试点主客观数据分析折线图Fig.7 Contrastive analysis of subjective and objective.(a) Pressure value; (b) Subjective score of pressure comfort

3.4 运动文胸结构稳定性分析

在进行实验时,由于受试者运动的姿势和手臂摆动幅度不同,且标记线易被汗水和文胸擦除,可通过点线局部修复原标记线。为减小动作不规范等引起的偶然误差,7位受试者均着6款运动文胸进行测试,且每隔5 min拍照记录1次。实验只对偏移量的偏移趋势进行定性分析,不对偏移量进行量化处理。拍摄、记录6款不同强度支撑的运动文胸在运动前后标记线的位移情况,通过对比发现有下围织带向上滑移、肩带向颈部内侧滑移、罩杯向上滑移的现象。总体上看,运动文胸的背部结构和夹弯部位较稳定,运动后的滑移量较少。不同强度运动下对比穿着不同强度支撑的运动文胸产生的滑移量,可以发现低强度支撑的运动文胸下围织带的滑移量和肩带向内的滑移量要小于高强度支撑的运动文胸;对比相同强度支撑的运动文胸,发现细肩带的稳定性弱于宽肩带,更容易向内侧滑移,同时对颈部产生额外的压力,而细的下围织带也更容易向上滑移,从而影响罩杯对乳房的包裹和控制。对受试者进行了以上6款运动文胸动态稳定性的主观评定,结果得出受试者对下围织带和肩带的稳定性评价分数较低,对后背结构的稳定性评价较高,其中高强度支撑的运动文胸的稳定性评价要高于低强度支撑的运动文胸。中强度支撑的运动文胸(3#文胸)下围织带的稳定性相对较弱,容易向上滑移;4#文胸肩带的稳定性较弱,容易向颈侧内侧滑移。

4 结 论

本文通过测量样本文胸穿着前后尺寸变化情况、9个压力测试点的压强值以及运动前后4个位移标记区的偏移情况,再结合样本文胸的结构参数以及压力舒适性和运动稳定性的主观评价得出以下结论。

1)下围织带的宽度、围度、穿着前后围度变化值以及弹性模量影响下围织带的压力和运动稳定性。高强度运动文胸应选择宽的高弹力织带,内侧可采用罗纹设计增加粗糙程度。低强度运动文胸应采用低弹力宽织带。

2)肩部的压强与肩带的宽度以及面料属性有关,高强度运动文胸可采用透气网眼织物,减小肩部压强的同时增加透气性。

3)侧比的压强与侧比的高度、运动文胸胸围变化值有关,高强度运动文胸可采用高侧比,增加对乳房的包裹性和左右方向的运动稳定性。

4)文胸罩杯的面积、深度、边缘曲线与罩杯的包裹性、合体性有关,罩杯的厚度和形状、胸围尺寸与胸部的压力舒适有关。高强度运动文胸应采用全罩杯搭配拟合乳房的外边缘曲线,采用可压缩厚度大,塑性变形率小,弹性回复率大的罩杯衬垫;低强度运动文胸应注重可拆卸杯垫的三维立体设计。

5)对于X型工字背,后背肩带高度越高,后背肩带顶点向下5 cm处的压强越大;高强度运动文胸在后背夹弯弧线中间一点的高压强是影响运动文胸压力舒适性的主要部位之一。如何优化后背的夹弯设计以及解决肩带易向颈部内侧滑移的问题是提高运动文胸穿着舒适性的重点和难点。

FZXB