基于图像色网点化设计的织物结构呈色特征

2019-10-09张爱丹

张爱丹, 周 赳

(浙江理工大学 材料与纺织学院、 丝绸学院, 浙江 杭州 310018)

由经纬纱线垂直交织形成的机织物,主要通过织物组织使交织结构有规律的变化,实现对图形与图像色彩的表达。色彩仿真是提花织物设计中技术含量较高的研究领域,包括黑白仿真和彩色仿真2个方向。从一种意匠色对应一种织物组织的传统设计模式到基于影光组织库的分层组合设计模式,使提花织物对图像色彩的表达从几十种增长至数千种,甚至是百万数量级[1]。在纱线配色理论基本达成共识的情况下[2-3],织物组织库的设计及其组合应用方式成了当前提花织物色彩仿真设计的核心,也为织物效果的创新设计提供了技术支持[4-5]。

然而,组织点均匀过渡的织物组织库,虽能在织物表面呈现渐变的色彩效果,却绝不是理想中的均匀过渡[6-7]。织物组织点的均匀分布和等量增加,并不能保证织物结构呈现出来的混色效果也同样是均匀的。譬如同向纱线之间的相互滑移而产生随机的过度显色,或是本应显露在织物表面的色纱却被遮盖等现象。对于这些问题,目前已有的解决思路主要有2种:一是设计附加的组织点,尽可能避免随机遮盖现象的产生[8-9];二是在研究组织库显色规律的基础上,进行分级设计和组合应用,改善组织库织物显色效果与原始图像在明度基调和对比强弱关系上的拟合度[10]。上述研究在一定程度上完善了织物组织库的显色效果,但都是在织物组织库的内部寻找解决问题的办法。本文尝试将研究思路转移到图像色的设计处理上,采取图像色的网点化设计,探讨运用尽可能少的织物组织甚至不用组织的方法,在满足织物结构渐变呈色的基础上,进一步提升织物结构呈色均匀度的可能性。

1 设计原理

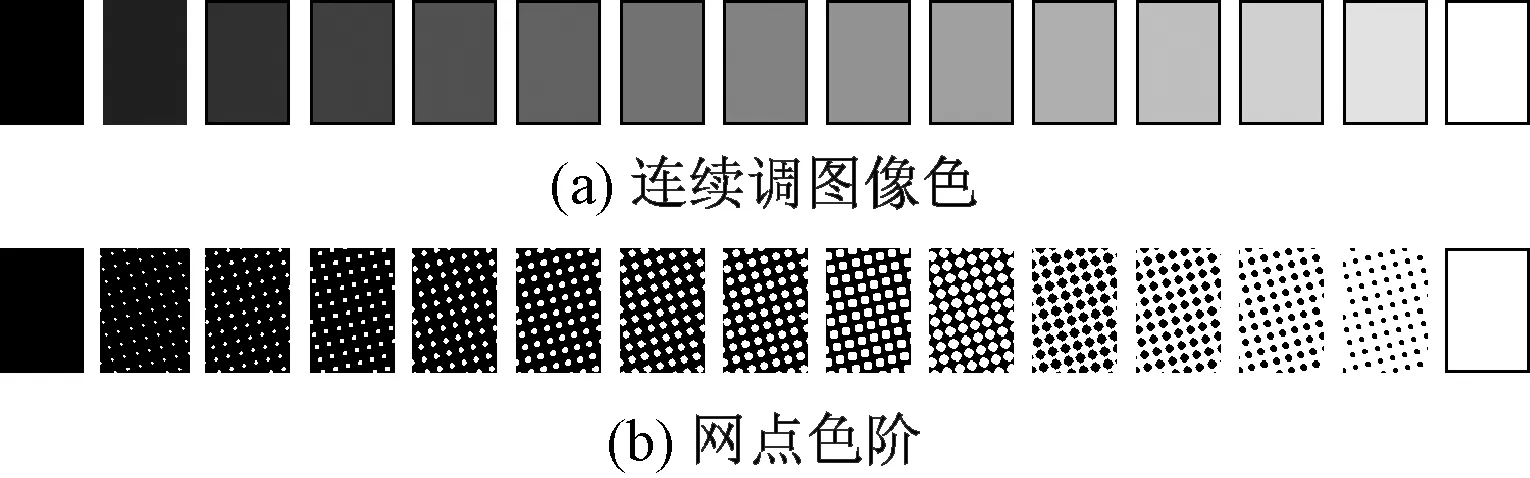

将连续调图像离散为网点形态,用二色值网点实现对图像色阶的再现,如图1所示。这是一种利用了人眼视觉特性以及图像呈色特点的图像再现技术,也称为数字半色调技术[11],被广泛应用于印刷制品。将该原理应用于提花织物设计,将连续调的数码图像转化为网点形式,通过网点的尺寸或聚集密度的变化,实现对图像阶调层次的表现。

图1 15级连续调渐变图像色和网点色阶Fig.1 Fifteen grades grayscale of continuous tone and halftone. (a) Continuous tone grayscale; (b) Halftone grayscale

网点形态主要由网点形状和分布形式2个方面设定。网点形状指单个网点的几何形状,如印刷网点形状有方形、圆形、菱形、椭圆和同心圆等[12];网点分布则根据加网技术的不同,主要有调幅、调频和调幅调频混合等类型[13]。调频网点是在网点大小不变的情况下,通过网点的疏密排列表现阶调的浓淡层次;调幅网点是在网点中心位置不变的情况下,改变网点大小来表现图像色的渐变效果;而调幅调频混合型则是将二者进行了综合运用。

网点的大小变化和规律性排列,具备了类似织物组织库对图像色的表现功能。基于织物组织库的数码提花织物,在纹制工艺设计方面,主要通过织物组织库控制显露于织物表面的纱线浮长和显色纱线的比例,而图像色保持为连续调关系。例如,一幅黑白照片,需根据选用的组织库数量,将图像色归纳为与组织库数量相等的一系列黑白灰渐变色[14]。在这个过程中,图像色的作用是为织物组织库提供了一种依次替换的秩序信息。图像色不直接决定织物色,而决定织物表面呈色效果的是织物组织。文中将图像色进行了网点化设计后,在颜色数上只有网点色和地色2种。相对应地,在织物组织上最多也只需要花组织和地组织2种。由此使图像色真正发挥了决定性作用。

对于黑白仿真提花织物设计,将图像转化为网点图时,在理论上,通过单层网点自身大小的变化,即可完成对织物色渐变过渡;而色彩仿真提花织物设计,则需要在网点大小变化的基础上,对不同网点图层进行组合,以满足不同色相的混合呈色。此外,通过网点形状、网点分布角度、网点的聚集形态等的变化,还可为提花织物的创新设计提供新思路。本文研究主要围绕将图像色网点化设计方法应用于黑白仿真提花织物设计而展开。

2 织物样品的呈色特征分析

2.1 实验设计

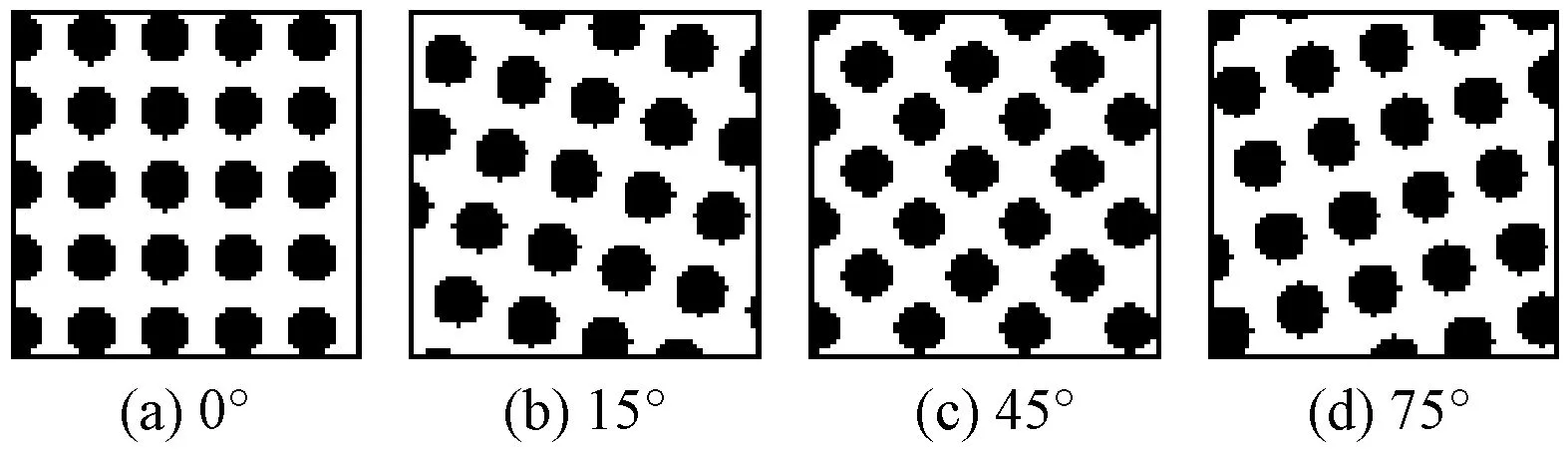

由于调幅网点在表现色阶的变化规律方面与织物组织的构成形式有着内在的相通性,因此文中选择调幅网点类型为研究对象。其次,对于调幅网点而言,设计参数主要有3项,分别是网点大小、分布角度和网点形状。三者中网点形状采用印刷中较为普遍的圆形,而另外2项则是此次研究的主要考察对象。网点尺寸采用加网线数(频率)表示,频率越高则单位面积内网点数量越多,而单个网点面积越小,反之,加网线数越低则单位面积网点数量越少,而单个网点面积越大。加网线数以线数/cm为单位。本文实验设计了3种加网线数,分别为8、16和24 线数/cm;以及在每种加网线数下各有4种不同分布角度,分别为0°、15°、45°和75°[15],如图2所示。

图2 4种排列角度Fig.2 Four types of distribution angle

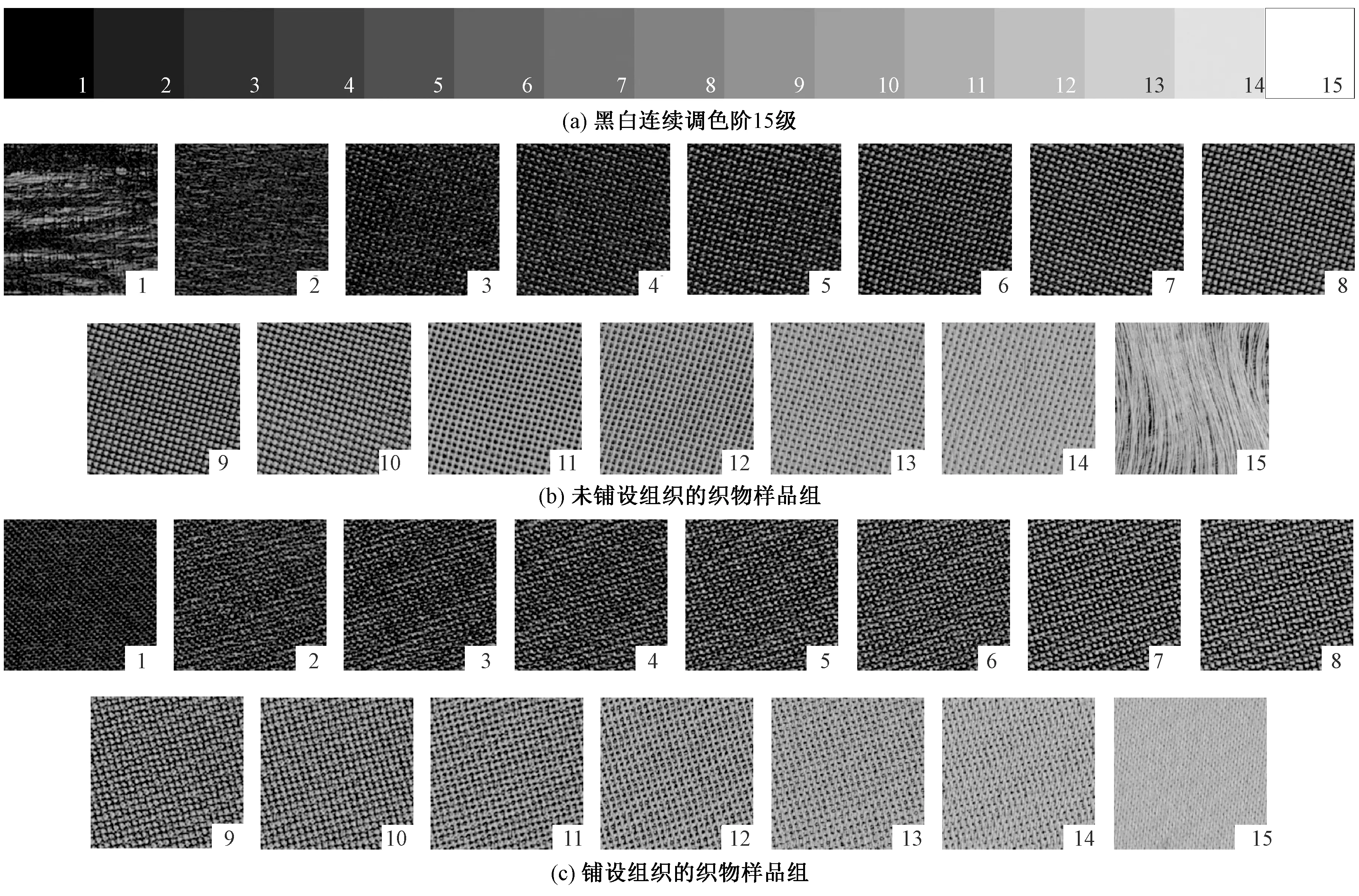

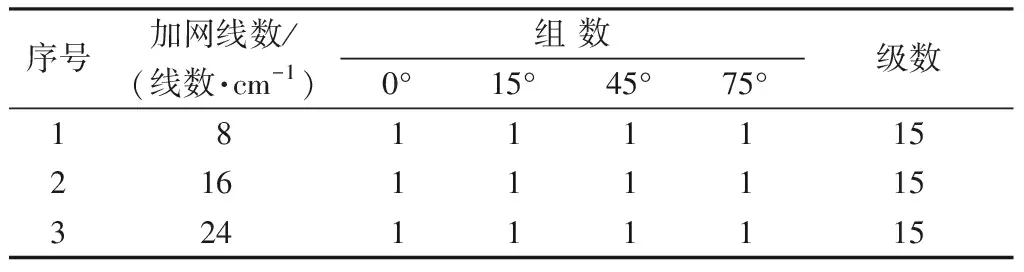

将上述3种加网线数与4种网点分布角度应用于15级的黑白渐变色阶,如图3(a)所示,产生12小组网点渐变色阶,每小组对应有15级,见表1。进行织物样品设计时,分2种情况:1)将12小组网点色阶图直接作为织物组织图,不铺设任何织物组织;2)采用一对24枚经面和纬面缎纹组织进行织物设计。在第1种情况下,由于黑和白两色不产生网点,黑、白2色所对应的织物因其经纬两向纱线没有实质性交织,实际只产生13块织物样品,如图3(b)所示,即编号为1和15的2色对应的样品,其经纬纱线不产生交织,未能形成织物。在第2种情况下,所有色阶均产生对应的织物,如图3(c)所示。另外,基于比较分析的需要,采用缎纹影光组织库进行织物样品的设计与织造,其组织库的基本组织为16枚3飞,过渡方向分别采用纬向过渡和经向过渡2种,2组组织库数量与网点渐变等级数保持一致,均为15级。因此,本文实验网点织物样品共计24小组,其中铺设织物组织和不铺设织物组织各12组;影光组织织物样品2组。

图3 黑白渐变色阶及其对应的网点织物样品Fig.3 Grayscale with continuous tone and two groups of halftone fabric samples with gradual change effect.(a) Continuous tone grayscale with level 15; (b) Fabric sample group without using weave; (c) Fabric sample group using a pair of weave

表1 网点色阶的组数与级数Tab.1 Grade and group numbers of halftone grayscale

2.2 织物样品规格和测色

所有织物样品由1组白经和1组黑纬交织而成,经、纬线均采用23.3 dtex ×2桑蚕丝;且经、纬密也均为1 100根/(10 cm)。本文实验织造织物样品26小组,共计366块,其中2小组织物样品如图3(b)、(c)所示。为便于测色,对织物样品进行托裱处理,托裱材料:托胶腹背纸;托裱温度:100~125℃。最后将每块样品裁剪成4 cm×4 cm的织物色卡。

织物样品均采用美国X-rite爱色丽 Color i7 台式分光测色仪进行测色和数据采集。数据采集条件:颜色系统为CIEL*a*b*,光源为脉冲氙灯D65,观测角度为10°,测量孔径为25 mm。每块织物样品测3次,取其平均值。

2.3 织物呈色特点分析

从样品的织物结构来看,不铺设组织的织物样品中,网点排列角度为0°的3小组织物均无法成立;而网点排列角度为45°的3小组中,8线数/cm组有9块,16 线数/cm和24 线数/cm小组各有7块织物无法成立。可见,在圆形网点的情况下,0°和45°的网点排列角度无法实现对经纬纱线的交织作用。下面就余下的18小组网点织物样品和2小组影光组织织物样品进行阶调变化的比较分析。

2.3.1 明度均值的比较分析

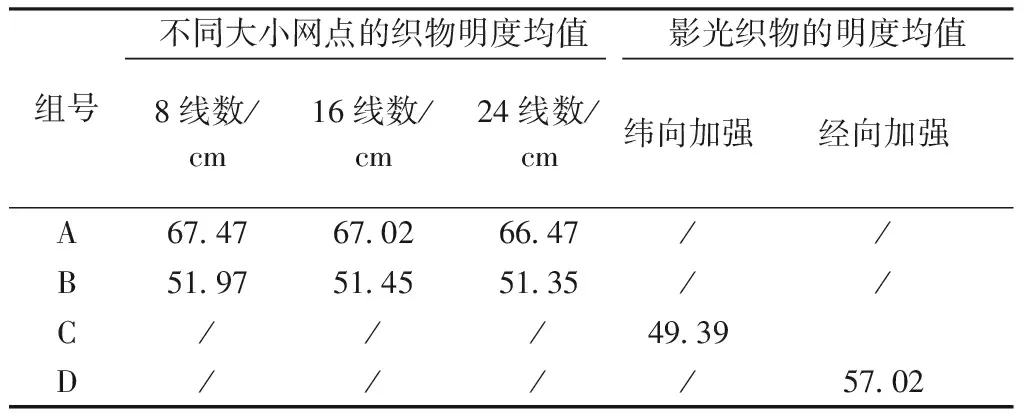

由于织物样品为黑白渐变色织物,因此仅就织物样品的明度值进行比较分析,如表2所示。首先,根据3种网点大小规格,计算4种不同网点角度织物样品组的明度均值,再计算4组总的明度均值,分别见表2中A组和B组数据。其中A组为未铺设织物组织的网点织物,B组为铺设了一对24枚5飞经面和纬面组织的网点织物。同时,计算2组影光组织织物样品的明度均值,见表2中C组和D组数据,其中C组为纬向加强,D组为经向加强。

表2 织物样品组明度均值Tab.2 Mean value of lightness of fabric sample groups

注:/表示不涉及该项数值。

根据将黑色(明度值为0)到白色(明度值为100)分为15等分,其平均明度值仍为50为参照值,发现采用纬向加强组织库的织物样品C组的明度平均值最接近50;其次是铺设组织的B组中网点规格为24线数/cm的织物样品组;未铺设组织的A组的明度平均值总体偏高。这是由于其中缺少黑色和白色2种色阶的织物样品。

由此可知,依靠网点的排布而不铺设织物组织,可满足织物结构对图像渐变色的表现,但因黑、白2色没有网点,只能表现为经浮长和纬浮长,在结构上没有产生实质性的交织。所以当图像存在大面积的黑色或白色,则会严重影响织物品质,这种情况下必须铺设织物组织。如果图像中没有黑白两色,或黑白两色在图像中以小面积的形式存在,即长宽不超过织物表面实际经纬密度的1/3,则可考虑不用铺设织物组织。此外,在网点排布角度方面,0°和45°角网点排布会产生空档,所以不能使用。

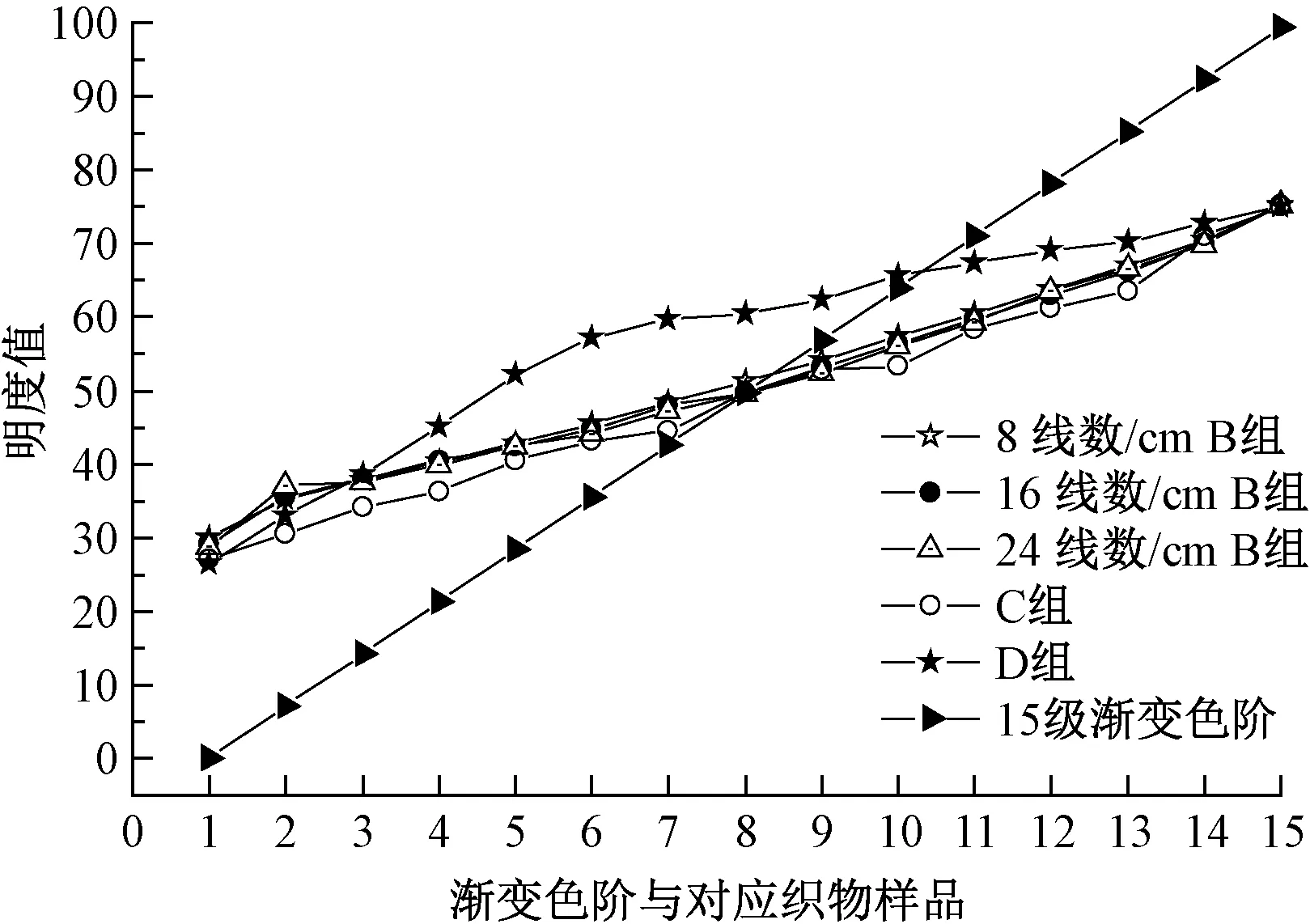

通过对铺设了2种织物组织的15级网点织物样品和2组影光组织织物样品的明度值分布情况的比较,结果表明除了经向加强影光织物一组之外,其他织物样品组总体上都比较接近,与图像色度值匹配度相对较好,如图4所示。

图4 织物样品组与图像色阶的明度值曲线图Fig.4 Curve graph of lightness of fabric samples and grayscale

2.3.2 明度过渡的均匀性分析

根据上述对织物样品组明度平均值的分析,虽然从总体上考察了织物样品组对图像渐变色的呈现情况,但并不能全面说明图像色网点化设计所具有的优势。下面从各织物样品组内部明度差变化情况,考察各织物样品组的渐变呈色均匀性。

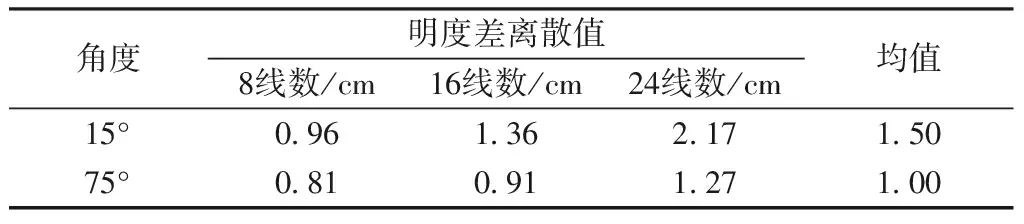

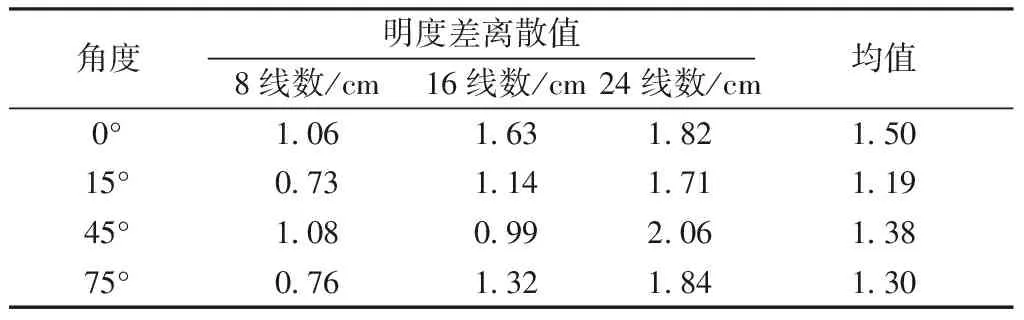

从织物样品组明度变化的离散程度,来评价明度值变化的均匀性。首先采用ΔL=[(Li-Li+1)2]1/2公式计算各织物样品小组中每相邻2块织物的明度差(式中ΔL为同一织物样品组中两个相织物的明度差,Li、Li+1是同一织物样品组中两个相邻织物的明度值)。再采用标准差公式对各组明度差值进行离散程度的量化计算,获得3种网点大小不同网点排布角度织物样品明度差的离散值,见表3、4所示。

表3 A组网点织物样品明度差离散值Tab.3 Standard deviation values of lightness difference of fabric sample group A

表4 B组网点织物样品明度差离散值Tab.4 Standard deviation values of lightness difference of fabric sample group B

从表3、4可知,8 线数/cm织物样品组明度差离散值最小,其次是16 线数/cm组。这表明网点越大,网点织物明度过渡越均匀,但网点越大则无法表现图像的细节。从网点排布角度来看,未铺设组织的网点织物(A组)中75°角织物样品组明度差的离散值最小,而铺设组织的网点织物(B组)中15°角效果最佳。可见不铺设组织时选择75°角,而铺设组织时采用15°角效果最佳。

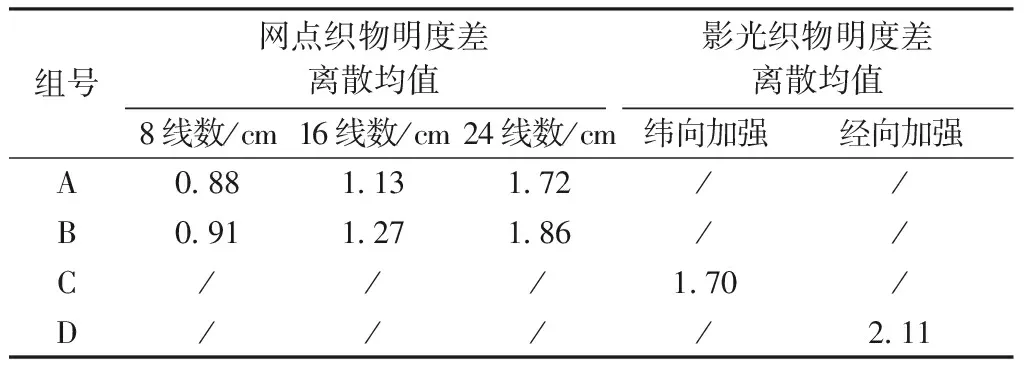

在比较了网点织物样品组中不同网点大小和分布角度之间明度差的离散值后,进行各组间的横向比较分析。以表3中B组明度差离散值为例,将3种加网线数下4种角度的明度差离散值进行平均值计算,即为0.91、1.27和1.86;再以相同方法计算A组。同时,计算2组采用影光组织库的织物样品的明度差离散均值,结果如表5所示。

表5 4组织物样品的明度差离散均值Tab.5 Mean values of the standard deviations of lightness difference of four groups

注:/表示不涉及该项数值。

离散值越小则表明织物渐变色组的过渡越均匀。从表5可知,所有网点织物中除B组中加网线数为24线数/cm小组的数值略大于纬向加强组外,其余均小于采用影光组织库的织物样品。网点织物样品总体明度差的离散均值为1.30,而采用影光组织库的织物样品组明度差的离散均值为1.91,前者比后者降低了31.94%。可见,在相同的织物规格和织造条件下,采用网点设计方法在表现黑白色阶均匀过渡方面,具有一定的优势。

3 设计应用

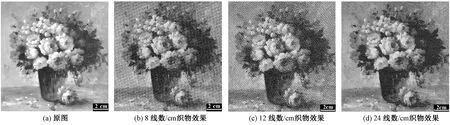

基于上述的比较分析,下面将图像色的网点化设计方法应用于黑白单层提花织物设计,考察其在具体设计实践中的应用效果。图像原稿是1幅灰度模式的花卉油画,见图5(a),将其从连续调转化为半色调的网点样式后,一组不铺设织物组织;另一组网点色和地色分别铺设24枚的纬面和经面缎纹两种织物组织。图像网点的大小设有3种,分别为8、12和24线数/cm,其他织物规格和织造条件均与上述织物样品保持一致。其中铺设了织物组织的1组织物效果见图5(b)~(d)所示。

图5 基于网点过渡的黑白仿真提花织物效果Fig.5 Colorless simulative jacquard fabric effect based on halftone dot transition. (a) Original image; (b) 8 line/cm fabric effect; (c) 12 line/cm fabric effect; (d) 24 line/cm fabric effect

从2组织物的实物效果来看,铺设了2种织物组织的3幅织物图像,其织物结构均匀,网点大小为8线数/cm的织物图像网点清晰可辨,随着网点从12线数/cm增加至24线数/cm,网点感逐渐变弱,直至基本无法辨别。而未铺设织物组织的一组,图像最亮部为经浮长,最暗部为纬浮长,织物结构较松。其他分部织物效果尚好。总之,随着加网线数的增加,织物结构紧实度随之加强,同时,织物图像的明度对比强度也有所提高,主要表现为暗部加深,但暗部阶调过渡的丰富性有所降低。

4 结束语

从网点大小角度而言,在原始数码图像的长宽像素符合提花织物设计要求的情况下,将其转换为网点图像时,加网线数为16线数/cm左右较为理想。小于此数值时,单纯表现渐变色阶则织物渐变色的均匀度将会提高;但用于表现图像,由于网点较大,转化为二色值图像后,图像细节信息无法得到呈现。大于此数值时,织物色阶的渐变过渡均匀性有所减低;同时在表现图像时,由于网点过小对织物结构的呈色造成干扰,反而不利于呈现图像阶调的丰富层次性,尤其是图像暗部,不仅色调加深且图像细节也会略有丢失。因此从连续调图像色转化为网点图像时,加网线数的设置非常关键。

从4种网点分布角度来看,其中15°和75° 2种角度可满足不铺设织物组织的提花织物设计,但加网线数需适度调高使网点变小,以提高织物结构的紧密度。图像中如有大面积黑色和白色,则必须铺设织物组织,因此,在单层织物结构条件下,图像色网点化设计可以结合一对具有正反效应的织物组织,即可满足绝大多数情况的黑白仿真提花织物设计要求。

图像色的网点化设计,一方面为原始图像的分色提供了一条新的途径,在不影响图像阶调浓淡变化层次的前提下,通过将连续调的图像色转化为只有黑白两色的图像,在最大程度上降低了对织物组织的依赖性;另一方面,由于图像色的网点化设计,产生了类似织物组织库作用,为织物设计开创了新思路。

FZXB