枝城长江大桥通航水域航路优化研究

2019-10-08汪吉发

汪吉发

摘 要:枝城长江大桥附近10.5公里通航水域内,通航环境多变、航路航法复杂。近6年来事故统计表明,该水域内因航路复杂、礁石碍航等原因直接或间接引发的事故占事故总数的80%以上。本文分析了枝城长江大桥通航水域综合通航环境,提出了航路优化方案并论证了方案的可行性。航路优化后,预计可显著降低安全风险、提高通航效率、降低航运企业经营成本。

关键词:枝城长江大桥;通航水域;航路优化

中图分类号:U697 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2019)04-0048-02

1 枝城长江大桥通航环境

枝城长江大桥位于长江中游568.3km处,以大桥轴线为基准,其上下游共10.5km范围内(长江中游575km至564.5km),包括了枝城长江大桥1座跨江建筑,关洲、枝城、龙窝3个水道,洋溪、枝城、魏家河3个横驶区,石鼓南1个停泊区;青蛙石、石牌礁、楼子河礁、脸盆石4处碍航物;以及枝城港沿岸20余座码头,通航环境复杂。

1.1枝城长江大桥基本情况

枝城长江大桥于1971年9月建成,10月通车,使焦枝、枝柳铁路连成一线,成为中国第二条南北铁路交通干线。大桥正桥长度1282.5米,桥面宽25.3米。共10墩9孔,左岸至右岸依次为0至9号墩,0号墩至1号墩为第1孔,以此类推。设计通航净高不小于18米。机动船上行过8孔,下行过6孔,9孔和5孔为非机动船通航桥孔。

1.2水位流量情况

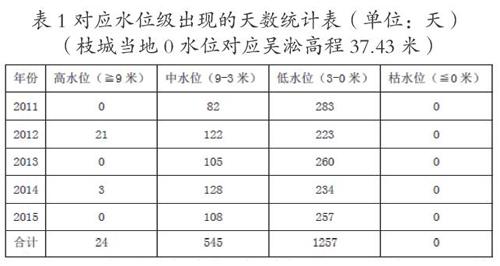

通过分析2011-2015年枝城水文站水位资料可知(表1),全年水位主要集中在0-9米的中低水位,极端水位出现的天数不多,水位基本保持稳定。

1.3现行航路航法及通航风险分析

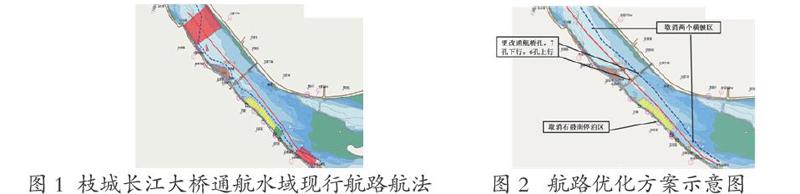

现行下行船舶航路如图1中实线所示,上行航路航法如图1中虚线所示。

2011-2016年,研究水域共发生事故险情77件.从事故成因来看,现行航路主要安全风险有四个:①船舶通过研究水域时,经过3个横驶区,3次交叉航路,易发碰撞事故;②上行通过桥区时需大角度向右转舵避开石牌礁,易因操作不及或航路不熟而触礁;③为了避让对向船舶和礁石、边滩等碍航物,船舶易因避让不及发生碰撞、搁浅事故;④石鼓南停泊区附近航道较窄,且停泊区与航道和岸边码头均无明显标志,易发生进出停泊区船舶与岸边码头或航行船舶发生碰擦、碰撞事故。受当前航路固有风险影响而发生的触礁、搁浅、碰撞事故共64件,占事故总数的81.3%。

2 航路优化的可行性论证

2.1航路优化方案内容

通过现场调研、专家咨询、文献查阅等方法,在充分调查分析枝城长江大桥附近水域航道水文条件,总结目前航路航法存在的风险的基础上,经过综合比较,提出航路优化调整方案(图2):①取消洋溪、枝城横驶区。②调整枝城长江大桥通航桥孔,调整第6孔为机动船上行通航桥孔,第7孔为机动船下行通航桥孔。第5孔作为高洪水位的备用通航孔,取消第9孔非机动船通航桥孔的功能。③取消石鼓南停泊区。

2.2研究河势、流态分析

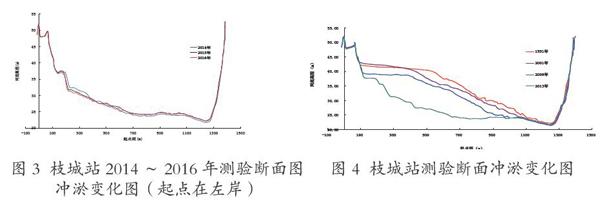

通过分析历史枝城水文站断面(中游里程570km)数据发现,2006年三峡大坝建成蓄水后,清水下泄对河床的冲刷影响明显。2006-2013年,左岸平均冲刷约7米。但随着河床沙质不断被清水携带,侵蚀到卵砾粘胶结层后,枝城站断面2014~2016年基本稳定。(图4)。

采用声学多普勒流速剖面法(ADCP)进行流向多线测量(表2)。枝城长江大桥轴线的法线(138.37°)与桥上50米4个通航孔平均流向皆小于5°。随着流量的增大,主流方向与大桥轴线的法线夹角变小。

2.3桥区流速情况

在桥区划定6个断面进行了三次测量,分别为桥下游500米、桥上游50米、300米、650米、800米和1600米断面。以2016年7月12日测次数据为例(表3)。

綜合分析研究水域河床、水势流态,得出如下结论:

(1)现行航路属传统习惯航路,形成于枝城大桥完建的1971年,距今已有40多年的历史。随着河床断面的历史变迁,河床冲刷后可航基面变宽且河床趋于稳定,在目前三峡大坝拦洪挡砂、清水下泄情况下,河床不会发生大的变化,有利于对航路进行优化调整。

(2)8孔主流方向与桥轴线法方向夹角最大,且8孔上游正对石牌礁,安全风险最大,不宜再作为通航桥孔使用。5孔水流条件明显好于8孔,但其净宽仅有123.65米,与6孔、7孔相比(均大于154米)收窄20%,撞桥风险加大,不宜作为主要通航桥孔使用,可在高洪水位时作为备用桥孔。6孔和7孔流速、流向、净宽等条件基本相当,均可以作为通航桥孔使用。为了减少船舶交叉相遇,6孔作为上行桥孔、7孔作为下行桥孔较为合适。

2.4通航标准符合性分析

枝城长江大桥轴线的法线(138.37°)与平均流向夹角皆小于5°。大桥常年通过最大船队为2排2列船队,按表4,大桥5、6、7、8孔净宽(均大于123米)和设计通航净高(18米)均满足《内河通航标准》要求。查询枝城长江大桥建设施工相关资料得知,各桥墩防撞能力相同。调整桥孔具备可行性。

2.5实船试验情况

为验证航路优化的可操作性,组织了105艘社会船舶开展了实船试验。105艘试验船舶中,上行70艘,下行35艘。实船试验时枝城最高水位7.81米,最低水位0.72米。试验船舶最大船长129.98米,最大船宽19.2米,最大吃水为5.4米。试验船舶均按照拟调整航路以常车转速顺利通过相关水域。上水平均航速约6.2km/h,下水平均航速约18.5km/h。参与试验的船舶驾引人员均表示,按照拟调整航路航行可有效避免航路交叉,缩短航程,船舶操纵并未出现困难。实船试验结果表明,航路调整具备实船可操作性。

2.6社会调查情况

针对现航路的固有安全风险和拟调整航路可能存在的安全风险,设计发放了面向航运公司和船员的两类问卷,其中,公司类问卷回收21份,船员类问卷回收148份。调查结果显示,21家公司均对航路调整方案表示支持,占100%。131名船员支持调整方案,占88.5%;11名船员不支持,7.4%,6名船员未明确意见,占4%。问卷调查总的结果表明,船公司及船员对航路调整方案总体表示赞成,航路调整具备社会民意基础。

3社会效益分析

按照优化方案,优化后的航路更加顺直,上行船舶可减少2公里航程。按照研究水域平均上行航速(6km/h)和主机功率(1000kw)计算,船舶每上行通过一次大桥,可节约20分钟左右的时间、节约80升左右的燃油。当前柴油价格每升约为6.4元,研究水域日均上行船舶约100艘,航路优化后每天将节约5.1万元燃油费用,每年可达1800万元。对航运公司来说,节省了大量运营成本。

航路优化后,避开了礁石区,触礁事故几乎可全部避免。减少了两次交叉相遇,碰撞、搁浅事故将下降一半以上。按照年均12起事故、每次事故损失30万元计算,每年可减少直接经济损失200万元左右,因事故而导致的人员伤亡等不良影响也会得到有效控制。

4 结论及建议

本文介绍了枝城长江大桥通航水域的基本情况,分析了现行航路航法存在的安全风险,提出了航路优化方案,并对方案可行性进行了论证。试验结果表明,航路优化具有可行性。经过分析测算,航路优化后,将产生可观的社会效益。因此,建议按照本文提出的方案对相关航路进行优化调整。

目前长江中游共626公里,35個横驶区,平均每17.9公里一个横驶区。但在宜昌海事局辖区内(中游共131.2公里)就有10个横驶区,平均每13.1公里一个横驶区。在宜都海事处辖区内(中游共40.5公里)有5个横驶区,平均每8.1公里一个横驶区。过多的横驶区增加了航路复杂程度,增大了船舶发生水上交通事故的概率。随着长江中游航道条件的不断改善,建议长江干线海事部门对现有航路进行充分研究,取消不必要的横驶区,优化航路,增加水上通航安全系数,提高航道利用效能。

参考文献:

[1]《内河通航标准》(GB50139-2014),中国建筑工业出版社,2014.

[2]刘彦详,ADCP技术发展及其应用综述[M],海洋测绘,Vol.36,No.2,2016.