错题资源的再利用

2019-09-27汪小云

汪小云

[摘 要]

以人教版小学数学一年级上册《比多少》为例,分析错例,寻找根源,解决问题。在学生学习过程中,经常出现一些错误,这些错误背后反映了学生某些方面的问题,如果我们稍加利用这些资源,将从根本上找出错因,对症下药,学生才容易改正。

[关键词]

小学数学;错例;一一对应

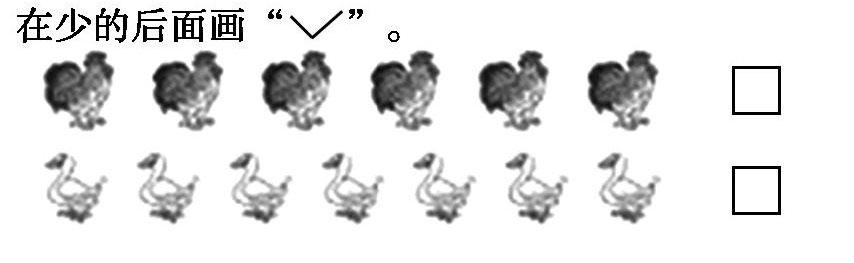

在学生学习数学过程中,难免会出现一些错误,在这些错误中,无疑暴露出学生知识的薄弱点。如果我们对于这些错题能稍加利用,这些将是一笔丰富的课堂资源。在教学人教版一年级《比多少》这节课时,如图所示这道练习,学生出现了一些错误。这题在教师看来,再简单不过了,怎么还有一部分学生会做错,笔者不由得深思。

一、错因分析

1.一年级学生刚入学不久,识字量参差不齐,经过测试,有的孩子识字量很大,认识一千多个字,有的孩子只认识几个字,识字量有限,这部分学生看不懂题目,不理解题目意思,无法解题。

2.在这道题中,需要一只对应一只,渗透一一对应的思想方法,部分孩子没有真正理解一一对应思想方法,出现多连或者少连的现象。

3.學生容易直接凭感觉来判断,认为鸡和鸭同样多。两种物体疏密不同,排列均匀,首尾对齐,容易让人产生错觉,认为两种物体同样多。学生习惯直接看后面,两种物体对齐,认为就同样多,而没有多加思考。

4.思维定势,教学时,前面的练习都是一一对应的,学生容易形成思维定势,理所当然地认为这道题也是一一对应的。

二、应对措施

(一)培养良好学习习惯,学一学

学生的识字量有限,在一年级数学中“多”和“少”经常用到,先教会学生学会区分“多”和“少”这两个字。学生做题时,可以先让学生结合图,说说题目的意思。教师先念题,读题时要求学生手指着题目,教师读完题目,要求学生再跟读一遍,一方面通过读题,可以让学生多认些字,方便后面学习;另一方面学生通过读题更清楚题目的意思,懂得这道题的要求。学生明白了这道题是要找比较“少”的物体,并将“少”这个关键字圈起来,以便引起重视。一年级更注重学生的学习习惯的养成,让学生从小养成良好的学习习惯。数学中学会看题目至关重要,要让学生从小意识到做题前要先认真看题,再答题。

(二)注重比较本质问题,理一理

“比较”是研究事物与事物之间关系的一种方式,学生看似能够比较轻松地判断出事物数量的多与少,其实对事物之间内部关系的认识少之又少,其原因是学生在认识多与少的过程中,更加关注比较的结果而忽视了比较的本质,即相同与不同。对于“比多少”来说我们更应该关注的是比较的过程即谁和谁在比较,如何比较,比较的结果是什么?无论是“做”还是“看”,我们都要引导学生经历审题、思考、表达、呈现结论的过程。可以先让学生互相讨论,这道题中,谁和谁在比较,这两者要如何比较,比较的结果是什么。

(三)渗透一一对应方法,连一连

数学不是凭感觉来学习的,而是要讲究方法。做题时需要学生认真加以观察、分析和判断,进而明确:比多少时不能看是否排得一样长,应通过一一对应或者数一数去比较。有两行排列均匀的动物,第一行的第一只鸡与第二行的第一只鸭是上下对齐的,第一行的最后一只鸡和第二行的最后一只鸭也是上下对齐的,但第一行有6只鸡,第二行有7只鸭。让学生通过观察,看到两行中的动物虽然排得一样长,但疏密不同,进而判断排的密一些的比稀一些的多,以培养学生的观察和分析判断能力。学生不能仅从表面现象进行判断,应该画出“一一对应”的标志后进行判断,让学生经历逻辑思考的过程。课堂教学中,教师有意识地渗透“一一对应”数学思想方法,引导学生用“一一对应”思想进行思考,解决问题。这样不但可以使学生对该知识点印象深刻,而且可以提高学生自主学习、自我思考的能力。教师在课堂教学中要正确找准思想方法的渗透点,根据学生的年龄特征和已有的知识水平,选择适合的角度进行渗透,引导学生理解“一一对应”思想,使学生感受到数学的变通之趣,体会到数学的变化之美。

(四)精心设计题目类型,练一练

学习是一个主动建构的过程,知识是学习者经过同化、顺应机制而建构起来的经验体系。这要求我们树立新的知识观、学习观,选择符合学生发展的教育内容,通过精心组织的教学内容与方法促进学生认知发展。

1.火眼金睛,认真看

我们经常容易犯的错误是前面一题要求什么,理所当然认为后面一题也是这样的。因此,做题时,我们要有一双“火眼金睛”,仔细审题。例如:一道设计“在多的后面画√”,一道设计“在少的后面画√”。而且设计时,还注意将多和少的物体对调。左图中蜜蜂比花多,蜜蜂比较多,多的设计在上面;右图中狗比骨头少,骨头比较多,多的设计在下面。蜜蜂比花多,在蜜蜂的后面画“√”;狗比骨头少,在狗的后面画“√”。而且左右两幅图都是按一一对应的方式排列。这样既可以让学生理解“多”和“少”,还有助于学生克服思维定势。

2.直观判断,仔细辨

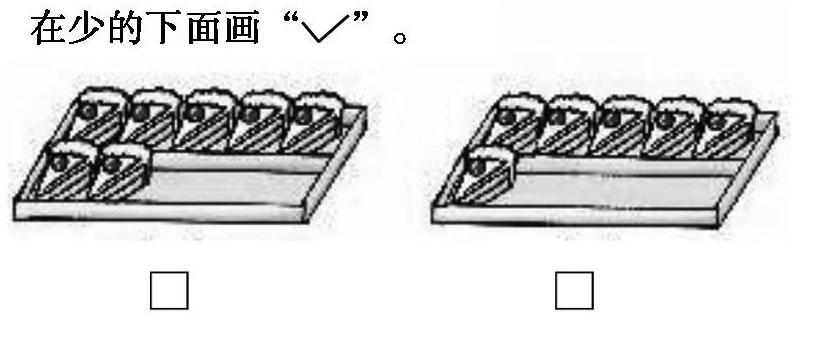

在生活中,我们经常遇到需要直接判断事物的多少,比如这道题:右边盒子的蛋糕比左边的少,在少的下面画“√”。比较蛋糕的多少,这里没有按上下排列一一对应的方式摆放,而是把蛋糕装在大小相同的两个盒子里。盒子有两格,每格可以放5块蛋糕。左边一盒有一格已经摆满了,另外一格放了2块;右边一盒有一格已经摆满,没放满的一格只有1块,这样可以使学生通过观察直观地判断出多少。

3.图文结合,用心数

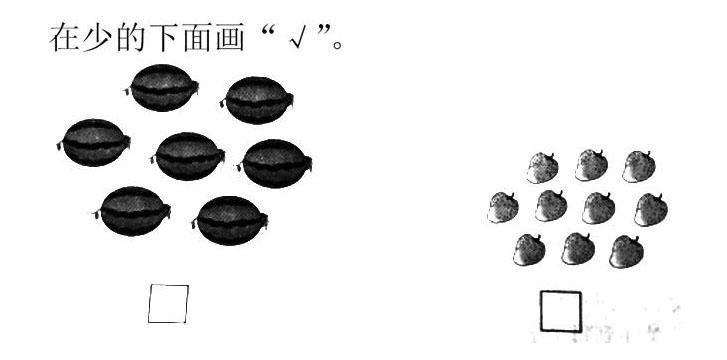

有别于上面的题型,我们还经常遇到左右两边的东西摆放不一样,稀疏程度也不一样的情况。比较西瓜和草莓的多少,放的稀疏程度不一样,西瓜比较大,摆得比较稀疏,草莓比较小,摆得比较密些,这时,我们可以通过数一数西瓜和草莓各有多少个,并将数量标注出来再进行比较。

4.活学活用,解疑难

在学习中,我们经常遇到各种各样的问题,我们要灵活应对。比如:有一串珠子,1颗黄珠1颗红珠相间地排列着,一共有4颗红珠,5颗黄珠,让学生判断哪种珠子多画“√”。这道题,可以用配对的方法进行比较,1颗黄珠和1颗红珠是1对,到最后剩下1颗黄珠,说明黄珠多,在黄珠的后面画“√”。也可以通过数出黄珠和红珠的数量进行比较,课堂上还可以用课件动态演示,将红珠和黄珠分散开,显示一一对应过程。这样的练习形式比较新颖,可以培养学生思维的灵活性。

5.思前想后,仔细辨

两只乌鸦一块儿去喝水,它们的瓶子一样大小,里面的石子一样多,瓶子里的水原来是满的,看一看谁喝得多?在多的下面画“○”。在解决这道题时,要注意审题,这题不再是画“√”,而是画“○”,这就需要学生养成良好的审题习惯。瓶子里的水原来都是满的,左边的乌鸦剩的水少,右边的乌鸦剩的水多,左边的乌鸦就喝得多。这题是逆向思维的题型,考查学生的灵活应变能力。

做题时,我们要先让学生独立思考,独立完成练习,给学生留足时间思考,题目是用一一对应的方法,还是用数一数的方法,或者凭直觉思考。我们有意识地让学生用多种方法进行思考,问问学生还有没有别的思考方法,培养学生良好的解题习惯,拓宽学生的数学思维。

在教学中,我们要抓住“错误”的契机,寻找学生做错的内在原因,从本质上避免学生出现错误,并利用错题进行解析,让课堂变得更精彩。我们要有效地利用错题,让它成为教师开启学生智慧之门的钥匙。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]李卓.皮亚杰儿童认知发展理论与儿童语言习得[J].山西广播电视大学学报,2007(5).

[3]徐中春.浅谈小学数学课堂教学中渗透数学思想方法的途径[J].教育教学论坛,2009(8).

[4]洪菲菲.一道错题引发的教学思考[J].内蒙古教育,2015(13).

(责任编辑:李雪虹)