基于学科核心素养的高中地理学业质量水平与评价研究

2019-09-27李益民

李益民

[摘 要]

从学科核心素养和学业质量水平与评价的视角出发,通过分析学业质量水平的逻辑思路、作用和等级含义,阐释地理核心素养与学业质量水平的框架;通过课程目标、内容要求和学业要求的描述,构建基于核心素养的学业质量评价体系;通过“可观察的学习成果结构”分类理论,阐明开展学生思维结构评价与学业质量水平等级分析的方法,结合高考地理试题,提出学业水平综合等级评分的方法。

[关键词]

高中地理;课程标准;核心素养;学业质量;评价体系

2017年教育部颁布了《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称《地理新课程标准》)。《地理新课程标准》最大的两个变化,一是凝练了地理学科的核心素养,二是基于学科核心素养,研制了地理学业质量水平。学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。地理学科核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力,它们是相互联系的有机整体。普通高中地理学业质量是学生完成高中阶段地理学习之后,对学生地理核心素养表现的总体描述,是地理学业水平考试命题的依据。

一、高中地理学业质量水平的逻辑思路

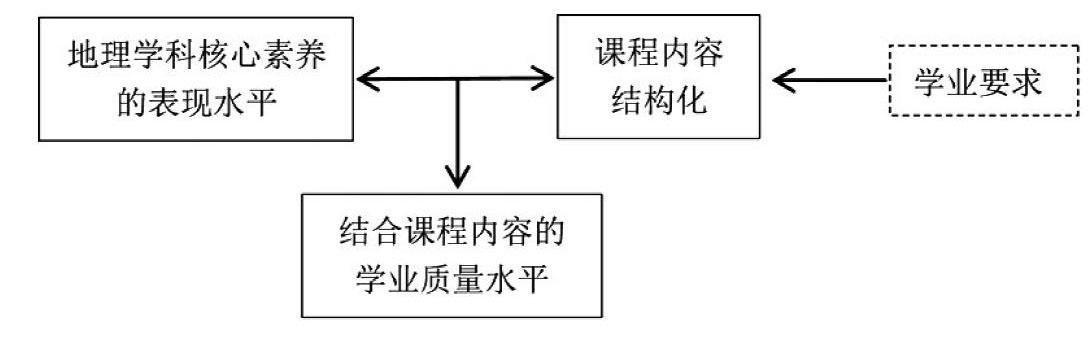

高中地理学业质量水平是以地理学科核心素养及其表现水平为主要维度,结合课程内容,对学生学业成绩的总体刻画,其逻辑思路如下图所示:

上图显示,学业质量水平与地理学科核心素养的水平、结构化的课程内容紧密相关。

(一)学业质量水平与地理学科核心素养水平

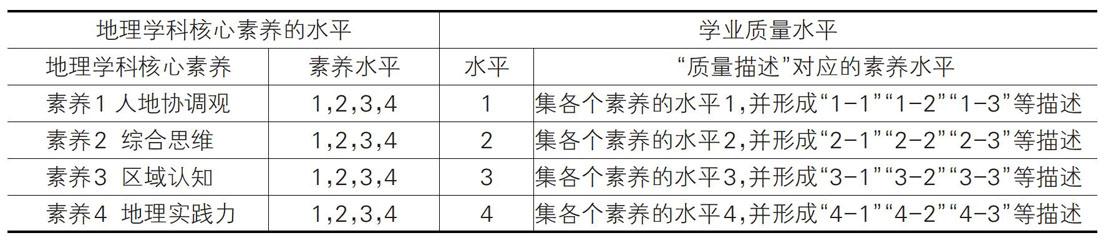

学业质量的划分是根据《地理新课程标准》附录2中的“地理学科核心素养水平划分”,根据地理学科的核心素养的四级水平,将地理学业质量水平也分为四级,保证两者水平层级的一致性,其水平等级的对应关系如下表所示。

[地理学科核心素养的水平 学业质量水平 地理学科核心素养 素养水平 水平 “质量描述”对应的素养水平 素养1 人地协调观 1,2,3,4 1 集各个素养的水平1,并形成“1-1”“1-2”“1-3”等描述 素养2 综合思维 1,2,3,4 2 集各个素养的水平2,并形成“2-1”“2-2”“2-3”等描述 素养3 区域认知 1,2,3,4 3 集各个素养的水平3,并形成“3-1”“3-2”“3-3”等描述 素养4 地理实践力 1,2,3,4 4 集各个素养的水平4,并形成“4-1”“4-2”“4-3”等描述 ]

如上表所示,学业质量水平1的“质量描述”均包含地理学科核心素养的四个方面,且都是四个方面的水平1的重新整合。以此类推,学业质量的其他等级水平的描述,也均是由地理学科核心素养的四个方面按上述逻辑思路整合而成。

(二)课程内容的结构化

按照上图的逻辑思路,需要以课程内容中每个模块下的“学业要求”为基础,将其中的知识与技能、思想与方法、活动与探究等进行结构化与提升,使课程内容结构化,形成比较综合性的课程内容结构化的描述,以便于提炼学业质量水平的质量描述。

(三)提煉学业质量水平的质量描述

根据地理学科核心素养表现水平,结合结构化的课程内容,将两者整合进而提炼学业质量水平中的质量描述。与地理学科核心素养水平的描述不同,学业质量水平的描述更加侧重学科知识的结构化描述,从质量描述可以找到具体的地理知识,而素养描述则侧重概括性、观念性的描述。

对学业质量水平的质量描述考虑以下两点:第一,学业质量要结合课程的具体内容,如水平1和水平2,结合必修课程的内容;水平3和水平4,结合选择性必修课程的内容,便于教师操作,好用管用。第二,采用“表现性”水平描述的方式,通过由具有良好结构的情境到具有不良结构的情境设计,以及结合课程内容由简单到复杂的行为表现要求,测评学生在“什么情境”状态下“能做什么事情”“做到什么程度”,而且不同水平之间体现进阶学习思路。如学业质量水平1“在简单、常见的情境中,能够辨识地貌、大气、水、土壤、植被等自然地理要素,简单分析其中两个要素的相互作用及其与人类活动的相互影响……”;学业质量水平2“对于给定简单的地理事象,能够简单分析地貌、大气、水、土壤、植被等自然地理要素中多个要素之间的关系,解释地球演化、热力环流、水循环等的时空变化过程,辨识某些自然地理要素与人类活动相互作用的主要方式和结果……”。

通过学业质量水平的逻辑思路可知,学业质量水平是地理学科核心素养水平和课程内容整合的综合性描述,既刻画了地理学科核心素养水平,也体现了课程内容。

二、高中地理学业质量水平的作用和等级含义

(一)学业质量水平的作用

普通高中地理学业质量水平是地理学业水平考试命题的依据。学业水平考试分为合格性考试和等级性考试。学业质量水平2是高中毕业生在地理学科应该达到的合格要求,在学业水平合格性考试命题中要重点理解和把握;学业质量水平4是选择地理作为学业水平等级性考试科目的学生应该达到的要求,在学业水平等级性考试命题中要重点理解和把握;学业水平1和水平3可作为教学过程中的阶段性评价的依据。

(二)学业质量水平的等级含义

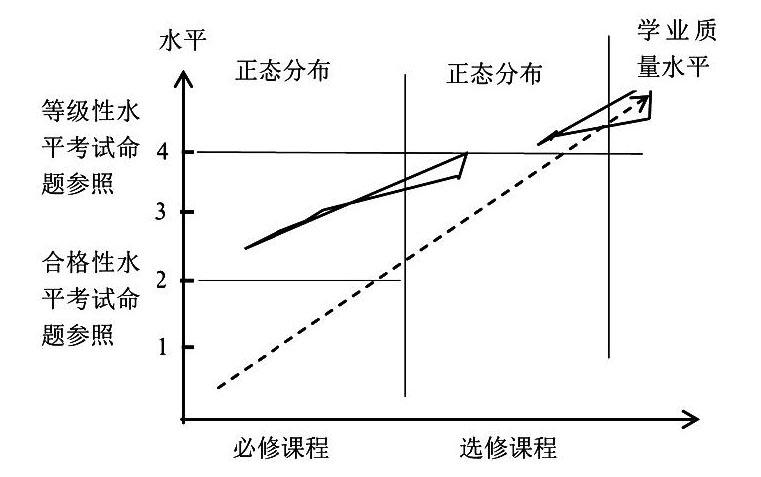

学业质量水平等级含义可以用下面的示意图表示:

学业质量水平2是全体学生参加必修课程的学业水平合格性考试时,绝大部分学生都能通过的那个水平;而学生质量水平4是全体参加选择性必修课程(含必修课程)的学业水平等级性考试时,处于正态分布高点处的那个水平。如上图所示,示意了学业质量水平2和水平4的含义。(注:图中竖放了正态分布图,左边的正态分布表示绝大多数学生的学业质量水平都超过了水平2,也有学生未达到水平2的要求)

三、学业质量评价

与2003年版课标比较,《地理新课程标准》在第四部分课程内容之后增加了“学业要求”,在第五部分单独增加了“学业质量”以及在附录2增加了“地理学科核心素养划分”等内容,加上第六部分“实施建议”中的“教学与评价建议”,《地理新课程标准》建立了比较完整的课程评价体系。

(一)评价内容

1.地理学科核心素养水平

为了使地理学科核心素养要求更加明确,《地理新课程标准》对核心素养水平进行了四级水平划分。这些核心素养水平是“内容要求”“学业要求”特别是“学业质量水平”提出的基础。

2.内容要求

根据核心素养的要求,《地理新课程标准》对具体的内容提出了教学上的要求,这些内容要求主要与各知识点对应,用“说明、分析、比较、综合、归纳、了解、理解”等行为动词对认识性学习目标做出要求,用“解释、描述、举例、绘制、探究”等行为动词对体验性学习目标提出要求。

3.学业要求

为了对学生的学习结果要求更加具体、明确,《地理新课程标准》在每个模块后给出了学生学业要求。每个模块的学业要求,是学生学习完这个模块后应该达到的学习要求。学业要求从核心素養的角度,对学生最后能达到什么样的能力水平提出要求。学业要求只是学生学习完本模块后,对学生能达到什么样的能力水平提出了统一要求,并没有给出水平等级,因此,它可以作为评价的依据来评价学生的学业情况,但是它不能作为标准来进行准确的测量。

4.学业质量

为了对学生学习完高中地理课程进行评价,《地理新课程标准》对学生的学习“学业质量”提出了要求,制定了四级水平的学习质量水平,相当于给出了学业质量标准。学业质量标准是以学科核心素养及其表现为主要维度,结合课程内容,对学生学业成就表现的总体刻画。学生质量水平是针对学生学业状态给出的水平状态的标尺,它既是日常教学的依据,也是阶段性考试和学业水平考试的命题依据。《地理新课程标准》不仅对学业水平考试的要求提出了明确的规定,而且对学业水平考试的试卷命题也提出了实施建议。

(二)评价体系

《地理新课程标准》从“课程目标”“内容要求”“学业要求”“学业质量”等多方面对学习、教学、学业水平等进行了描述与要求,构成了一个完整的学生学习指导与评价体系。各部分的关系如下图所示:

根据学生发展核心素养及地理学科核心素养制定的总体课程目标,结合“地理学科核心素养水平”,《地理新课程标准》给出了“内容要求”“学业要求”。根据“内容要求”“学业要求”和“地理学科核心素养水平”,形成“学业质量水平”。其中,“内容要求”主要在认知、技能、体验等方面提出要求;“学业要求”则主要是从地理学科核心素养四个方面对该模块内容的整体要求;“学业质量水平”则是整个高中地理课程的学业质量标准,是日常教学及高中学业水平考试命题的重要依据。

四、学生思维结构评价

地理学科核心素养的培养,需要重视学生地理学习过程中的思维发展。学生的思维表现可以从不同的角度评价,其中之一是对思维结构的评价。学业质量水平随之有必要采用相应的思维结构评价方法。

(一)SOLO分类评价法

SOLO(Structure of the Observed Learning Outcome)分类评价法是由澳大利亚心理学家比格斯和他的同事科利斯在其专著《学习质量评价:SOLO分类理论(可观察的学习成果结构)》一书中最先提出的。他们认为:学生的总体认知结构是不能被检测的,而学生对某个问题做出反应时所表现出来的思维结构是可以被检测的,即“可观察的学习成果结构”。

SOLO分类评价法将学生的学习结果由低到高分为5个不同的层次:前结构(Prestuctural)、单点结构(Uni-structural)、多点结构(Multi-structural)、关联结构(Relational)和拓展抽象结构(Extended Abstract),这5种结构的基本含义如下图所示:

SOLO分类评价法,能够帮助教师判断学生在回答某一具体问题时的思维结构处于哪一层次,在评价上相对容易拉开学生的差距。

(二)SOLO分类评价法各等级的对应关系

[SOLO思维结构层级 基本含义(学生答题的表现特征) 学业质量水平等级 前结构 没有形成对问题的理解,回答问题逻辑混乱,或同义反复 1 单点结构 回答问题时,只能联系单一事件,找到一个线索就立即跳到结论上去 2 多点结构 回答问题时,能联系多个孤立事件,但未形成相关问题的知识网络 3 关联结构 回答问题时,能够联想多个事件,并能将多个事件联系起来 4 拓展抽象结构 回答问题时,能够进行抽象概括,结论具有开放性,使得问题本身的意义得到拓展 ]

SOLO分类评价力求解决的就是能力的层次问题,它基于学生对问题反应的分析,具体解释了学生认知发展的内在过程,在一定程度上,为学业质量水平等级的测量提供了可操作的参照依据。

(三)SOLO分类评价法的教学实践

在此,笔者以一道高考地理真题为例。

2016年高考文科综合能力测试全国Ⅱ卷第37题:陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(1)描述该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(2)分析导致该地区大熊猫栖息地范围变化的人为原因。

(3)说明协调道路建设与野生动物栖息地保护的主要途径。

1.试题的学业质量水平等级分析

问题(1)考查大熊猫栖息地范围的变化,此问题隐含的地理思想与方法是地理变化,包括时间和空间两个维度。该题属于考查地理综合思维的试题,且比较贴合水平2中的描述——“能够结合时空变化,对其发生、发展进行分析”。

问题(2)考查人地协调观,考查角度为人对地的影响,该问题承接第(1)问,分析这种范围变化的人为原因,贴合水平3的描述——“人类活动对地理环境的影响方式和强度,并且认识到这种影响具有可变性”。