基于生物学科核心素养的单元教学实践

2019-09-27王艳萍汪洋

王艳萍 汪 洋

[摘 要]

为落实培养学生生物学科核心素养,教师可尝试运用《布卢姆教育目标分类学修订版》相关理论,对初中生物学单元教学设计进行实践探索。以此理论为指导,教师能够进行合理有效、可操作的单元教学设计,从而促进教师专业成长,提高学生生物学核心素养,体现生物学的独特育人价值。

[关键词]

初中生物;布卢姆教育;目标分类法;单元教学设计;核心素养

一、前言

笔者通过大量课堂教学观察,发现日常初中生物学教学普遍存在两方面问题:从教学内容看,教师对事实性知识与概念性知识的区分不是很明确,教学出发点依然是知识的传递,学科课程目标与课堂教学之间缺乏联系,教师缺乏对学科核心素养的理解;从课程实施看,普遍存在教学内容碎片化问题,导致教师对教学内容缺乏系统性、全局性的掌握,从而影响生物学科核心素养的有效落实。

为解决上述两个问题,笔者采用《布卢姆教育目标分类学修订版——分类学视野下的学与教及其测评》(以下简称“目标分类修订版”)之理论指导教学实践,借鉴该书选编的教学案例进行单元教学设计与实施的实践探索,取得了较好的教学效果。

二、实践过程

(一)教学实践设计

在自然教学状态下,选择4位教学能力和水平基本相当的教师,随机分两组。学生为4位教师平日从教的八年级各班学生。两位教师集体备课研讨,以“目标分类修订版”中“教学案例”部分为例对单元教学进行设计并实施;另外两位教师集体备课研讨,按照以往常规教学进行设计并实施。4位教师确定共同的教学内容为人教版初中生物学八年级上册第一章“动物的主要类群”。

(二)教学效果检测

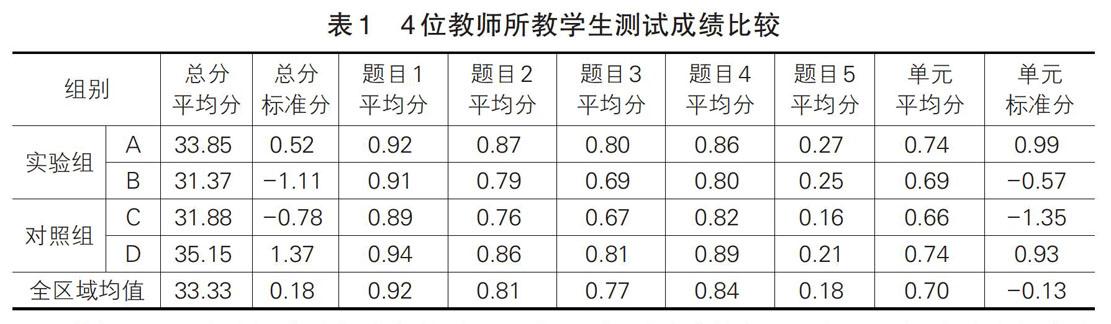

以学期末区域学科统一测试卷为衡量标准。全卷满分50分,其中“动物类群”单元(仅客观题)占10分。因为主观题涉及到综合知识,所以未列入比较范围。对全区域学生(含4位教师所任教的学生)封闭电子阅卷,使用鑫E评网评一体机测算,比较各教学实验组与全区域的标准分数。

三、实践结果

数据显示,总分标准分都为负值的B、C组,B组测试成绩好于C组。A组的总分标准分远低于D组,但单元测试成绩明显好于D组。如果将总分中涉及到实验单元的得分去除后再比较,实验组的测试成绩优势会更明显。

四、分析和讨论

(一)单元教学目标设计比较

教学之前,笔者请两组教师分别研讨两小时,撰写“无脊椎动物类群”的单元教学目标。

1.按照目标分类设计的教学目标

(1)能回忆出六类动物的主要特征。

(2)能对代表动物进行分类。

(3)举例(示例)六类动物与人类生活的关系。

(4)说明(建模)动物的形态结构特点与其生活习性、环境相适应。

2.按照常规教学设计的教学目标

(1)概述腔肠、扁形、线形、环节、软体和节肢动物的主要特征。

(2)举例说明腔肠动物、扁形动物和线形动物与人类生活的关系。

(3)举例说明环节动物、软体动物和节肢动物与人类生活的关系。

(4)进行观察蚯蚓、缢蛏的实验。

目标的知识纬度上两组没有显著差异,但认知纬度上差别较大。两位教师使用了“回忆”“分类”等表示认知过程的动词,并将与课程标准相同的用词做了进一步明晰。同时,目标(4)的确定体现了教师对核心素养中生命观念、科学思维等内涵的理解和落实;另两位教师直接使用课程标准中“概述”一词表述目标。笔者认为这个词比较模糊,是概括归纳还是解释说明?如果从行为目标分析,要达成的行为是什么也不具体。最大的问题是,目标(4)(进行观察蚯蚓、缢蛏的实验)是活动而不是目标,教师存在目标不清的问题。各项目标缺乏整合,基本是教材各章节的罗列,缺乏整体思考。

笔者按照目标分类法对教师所设计的目标还进行了教学目标与学习活动、测评一致性分析,促使教师在设计单元教学之初就基于学科核心素养考虑到“教—学—评”一致的单元评价目標,着眼于设计有助于达成目标的具体学习活动。按照常规进行教学设计未做此项分析。

(二)单元教学活动设计比较

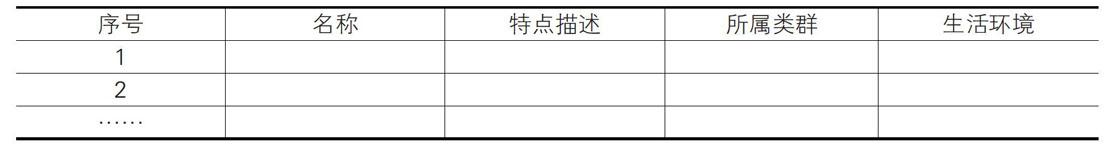

1.参照“目标分类修订版”中的教学案例设计的教学活动

第1节

教学资源:浸制标本、模型、实物等无脊椎动物13种

活动1:请学生观察教室内摆放的各种动物的实物、标本或模型,观察并记录完成图表。

[序号 名称 特点描述 所属类群 生活环境 1 2 …… ]

活动2:分组讨论,找出你认为结构最简单的生物,说说判断理由。

活动3:单元作业——请每位学生在生活中或在电脑中饲养一种无脊椎小动物(要注意卫生和健康的安全)。本单元结束时,向全体同学介绍饲养它的原因、饲养的体会以及你的发现或想法等。介绍时需要使用照片、绘图、ppt等,可以通过表演、模仿、展览等直观地展示给大家。

第2节

教学资源:提供猪肉绦虫、蛔虫的浸制标本;蛲虫、血吸虫的图片;土壤环境中的蚯蚓

活动4:利用教材或教师提供的信息,列表比较扁形、线形、环节动物的区别,小组交流,全班任意指派1~2名学生当众解说。

活动5:在显微镜下观察本地常见的“鱼食”(沙蚕),判断是哪类生物,说明理由。

活动6:设计一个小实验,探究环节动物的生活环境或习性。

第3节

活动7:观察几种软体动物,在各结构上贴上标签并归纳出共同特征。

活动8:观察蝗虫、蜘蛛、蜈蚣等标本,区分昆虫纲、蛛形纲、多足纲动物的不同并以表格或图例等形式列出它们的特征。

第4节

活动9:游戏猜猜看:描述动物的某一特征,猜测是哪种类群(或动物名称),解释结构与功能如何相适应。

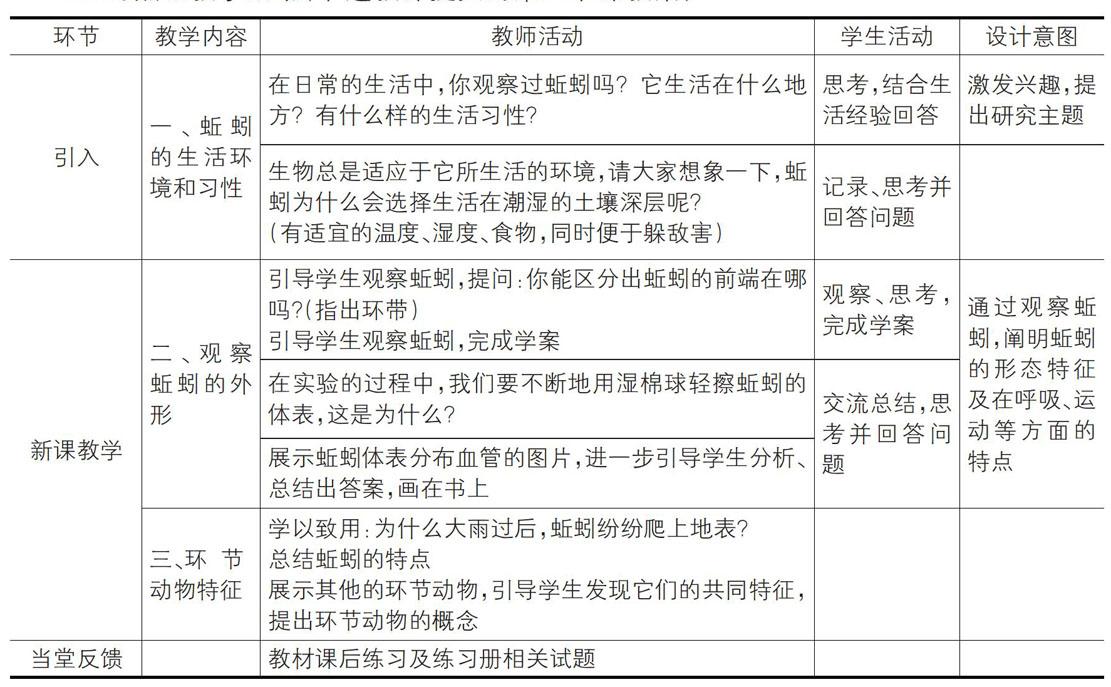

2.对照组教学活动(节选教师提交的第三节课教案)

[环节 教学内容 教师活动 学生活动 设计意图 引入 一、蚯蚓的生活环境和习性 在日常的生活中,你观察过蚯蚓吗?它生活在什么地方?有什么样的生活习性? 思考,结合生活经验回答 激发兴趣,提出研究主题 生物总是适应于它所生活的环境,请大家想象一下,蚯蚓为什么会选择生活在潮湿的土壤深层呢?

(有适宜的温度、湿度、食物,同时便于躲敌害) 记录、思考并回答问题 新课教学 二、观察蚯蚓的外形 引导学生观察蚯蚓,提问:你能区分出蚯蚓的前端在哪吗?(指出环带)

引导学生观察蚯蚓,完成学案 观察、思考,完成学案 通过观察蚯蚓,阐明蚯蚓的形态特征及在呼吸、运动等方面的特点 在实验的过程中,我们要不断地用湿棉球轻擦蚯蚓的体表,这是为什么? 交流总结,思考并回答问题 展示蚯蚓体表分布血管的图片,进一步引导学生分析、总结出答案,画在书上 三、环 节

动物特征 学以致用:为什么大雨过后,蚯蚓纷纷爬上地表?

总结蚯蚓的特点

展示其他的环节动物,引导学生发现它们的共同特征,提出环节动物的概念 当堂反馈 教材课后练习及练习册相关试题 ]

比较上述两个教学活动,参照“目标分类修订版”中的教学案例设计的9个典型的教学活动,更加注重培养学生生物学科核心素养。如活动1、9着重培养学生的生命观念,活动2、8体现了科学思维,活动5、6、7涉及科学探究,活动3着眼于社会责任。学习活动具体,内容丰富,能训练和发展学生高阶认知能力。教学评价侧重于学生认知发展的学习结果;在节选教师提交的第三节课教案中,学生的学习活动既不具体也不生动,指向学生的学习行为如“观察”“思考”“回答”,其中有一项“记录”也不明确为什么记录,记录什么。教学评价形式单一,评价目标取决于教师选择的练习题,学科核心素养的落实指向模糊。

五、结语

在“布盧姆教学目标分类修订版”的可操作性指导下,基于核心素养的单元教学设计有利于教师对教学目标、课程目标及教育目标体系的把握和实施,有利于促进学生深度学习的发生,是落实生物学科核心素养培养的有效途径。

[参 考 文 献]

[1]洛林·W.安德森.布卢姆教育目标分类学修订版——分类学视野下的学与教及其测评[M].蒋小平,等译.北京:外语教学与研究出版社,2009.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3]陈彩虹,等.基于核心素养的单元教学设计[J].全球教育展望,2016(1).

[4]钟启泉.单元设计:撬动课堂转型的一个支点[J].教育发展研究,2015(24).

(责任编辑:符 洁)