基于“人、文、地”视角的小公园开埠区业态植入研究

2019-09-26潘丽辉

□潘丽辉

一、引言

汕头经济特区小公园开埠区位于汕头市中心城区的西南部,形成于19世纪20~30年代,是开埠文化发展历史和汕头城市地方特色文化的有形展示,同时也是现代汕头城市的重要组成部分。街区内保存有以小公园为核心的环形放射状路网格局,覆盖面广、装饰细腻、中西合璧的骑楼建筑群,众多文物史迹和以老字号、老特产为代表的原生商业业态。但随着城市中心的东移,街区内商业凋零、街巷和建筑日益破败、人口不断流失。

汕头市对此高度重视,自2014年以来,先后颁布了《汕头经济特区小公园开埠区保护条例》《汕头经济特区小公园开埠区保护规划》等文件,为小公园开埠区保护和活化提供法律依据和规划指引。并多方筹措资金进行了区内交通条件的改造、重要单体历史建筑的维护和修缮,核心主干路旁的骑楼建筑群的第一跨和立面的美化。金平区政府于2018年1月13日发布了《小公园开埠区业态规划指引》,对开埠区现状业态布局进行解读和挖掘,提出了开埠区业态发展定位和布局建议,旨在借助功能业态的调整来复兴和激活开埠区[1]。

现有业态和业态规划与街区内的文化底蕴、空间特点、游客需求的适宜性,业态规划该如何落地,业态植入具体应如何操作,这些问题都亟待关注和探讨。

国内学者对城市历史街区的业态植入研究主要以某一历史街区业态发展实地调研、分类、发展模式总结为主[2~8]。笔者通过文献研究和实地走访厘清了城市历史街区业态概念和类型,了解了国内典型城市历史街区业态发展情况,研究了小公园开埠区内“人、文、地”要素和现有业态及规划业态,分析了小公园开埠区游客的偏好和特征,并在此基础上为小公园开埠区业态植入方面提供了切实可行的实操性建议,以期为小公园的可持续发展助一臂之力。同时,也期望能够通过对小公园开埠区业态植入的研究拓宽城市历史街区业态植入研究范围,从“人、文、地”视角拓展这一问题的研究角度。

二、小公园开埠区现有业态田野调查分析

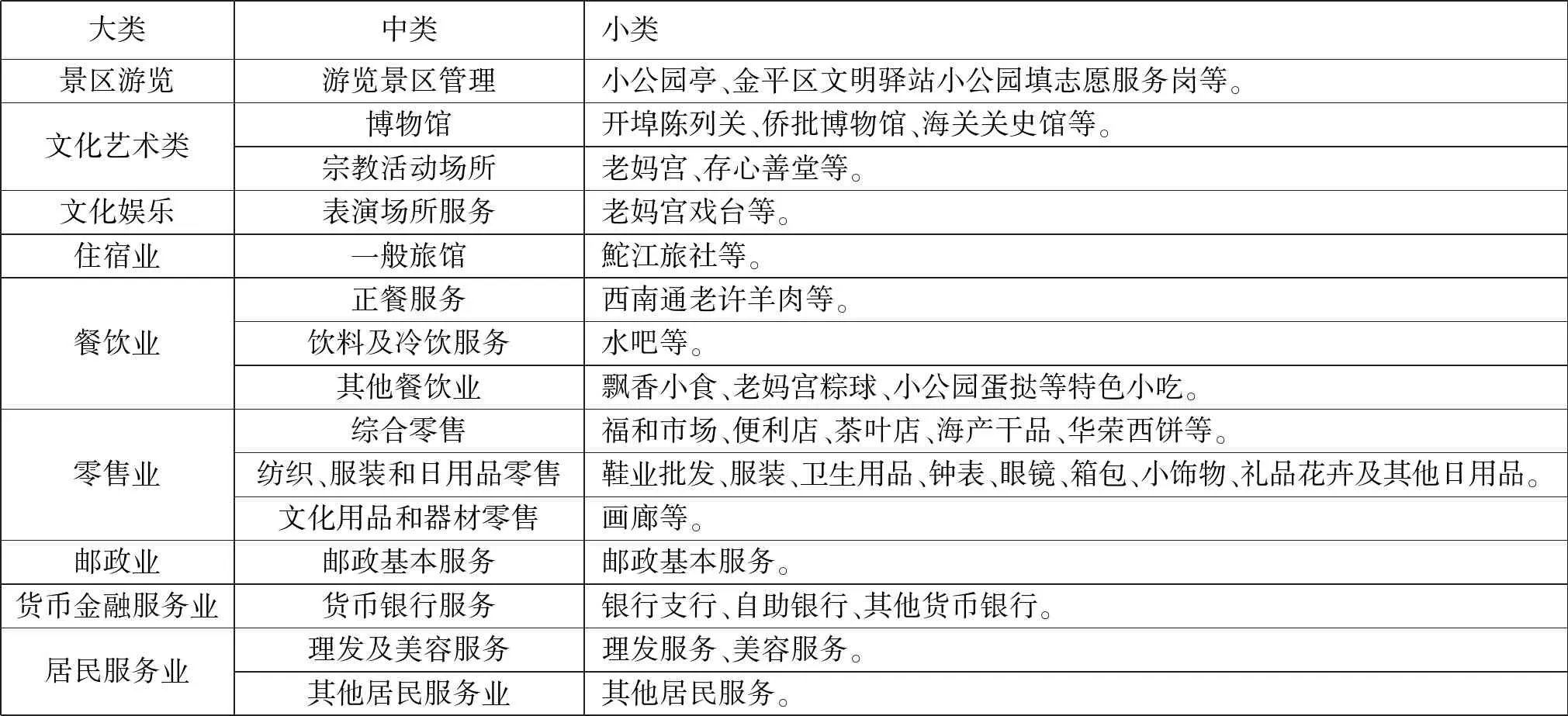

笔者于2019年4月20~23日对小公园开埠区进行了实地调研,了解到小公园开埠区内的业态包含了零售业、居民服务业、餐饮、文化艺术、文化娱乐、景区游览、邮政服务、金融服务等9大类;博物馆、宗教活动场所服务、表演场所服务、地方特色小吃、综合零售、日用品零售等15中类(如表1所示)。

具体来说,街区核心地带小公园亭及周边区域业态以游客为主要营销对象,销售特色小吃、旅游纪念品等产品;其他区域以居民为营销对象,主要销售百货、日用品、食品等产品。

三、小公园开埠区现有业态及业态规划与区内“人、文、地”适宜性分析

(一)现有业态和业态规划与街区文化适宜性分析。小公园开埠区内现有业态类型有居民服务业态、百货零售业态(小型)、博物馆、美食老字号等,其中居民服务业态和百货零售(小型)比例较大。在现有业态中百货零售等商业形态较多,文化主题体验类业态较少,不能很好地契合街区所承载的历史文化意义。以占地面积39.96公顷的核心区域为例,核心区内文化资源分布较为密集。在小公园亭及周边区域分布有公园亭、老妈宫、存心善堂以及飘香小食等老字号特色美食店以及众多重要建筑。在永平-外马路口及周边分布有开埠陈列馆、侨批博物馆等博物馆,汕头邮政总局、中国银行旧址等历史建筑,大光明剧院、汕头大厦、永平酒楼等历史事件发生建筑。在业态规划中,却计划在小公园亭周边区域建设特色精品区,引入综合商场、精品百货、珠宝玉器销售、高端养生品展销等业态;在距离开埠陈列馆等博物馆群不到两百米的至平路建设精品商业一条街,引入特色服饰、精品店等业态。这些现代商业业态与开埠区内的文化资源是不相适应的,将在一定程度上淡化或屏蔽小公园街区自身的特色和文化积淀。小公园开埠区具有原生商业文化,这与20世纪20~30年代街区经济因埠而繁荣密不可分,这种商业文化是因需而生,顺势而为,逐渐生长起来的。街区内也因此聚集了众多老字号、老特产、老口味等城市商业文化的精华。但发展至今,汕头的商业中心已经东移,整个社会的商业环境也已经发生了改变,规划在街区核心区域建设商业服务体验区,发展珠宝玉器、高端百货等特色零售业既不符合城市发展现实也是对街区商业文化的生硬营造和开埠文化的曲解。

表1 汕头市小公园开埠区现有业态

(二)现有业态与街区空间结构适宜性分析。

1.现有业态和业态规划空间布局与街区城市肌理适宜性分析。小公园区域在繁盛时期以小公园亭为核心,区内路网呈蜘蛛网状通往关埠,发展至今,虽然部分道路节点被破坏,但整体路网结构仍然被保留了下来。现有业态分布比较零散,空间布局较为杂乱。在业态规划中,业态空间以道路为基础进行布局,以“一街一主题”为原则,基于“以路为轴、沿街铺设”思路,对区内“三环三线”保育活化范围内的十三条道路拟设不同主题业态。这与小公园街区内基于蜘蛛网型城市肌理是不相符合的。同时,也会造成街巷业态严重同质化。

2.现有业态与开埠区交通配套适宜性分析。小公园开埠区目前正在进行交通配套设施改造,开埠街区内安平路、升平路的部分路段(同平路-民族路)、永平路的部分路段(示范街,即至平路-外马路)、国平路被设置为完全步行街。区内一共规划建设9处社会公共停车场,其中西堤和外马停车场分别设置旅游巴士集散点(如图1所示)[9]。

图1 小公园街区交通规划

停车场的分布和步行系统的设置会很大程度上影响游客在街区内的游览路线和消费行为。拟配套设置旅游巴士集散点和公交首末站西堤和外马停车场将成为游览街区的主要集散地点。其他停车场主要停放私家车,将会成为过夜客人的主要集散地点。连通各停车场之间的步行道路将构成区内游览线路。因此,在街区内业态设置应考虑与这些交通配套条件的适宜性。如将较大规模的餐饮接待设施设置在西堤、外马停车场附近,将主题客栈引入在私家车停车场附近。目前的业态分布和业态规划欠缺对交通配套设施的考量,在进行业态规划的时候,未能根据停车场位置和区内步行系统因地制宜。

(三)现有业态与游客需求适宜性分析。

1.现有业态和业态规划与游客游憩偏好契合度分析。对小公园开埠区游客的随机抽样调查表明:在游憩偏好方面,游客对感受街区历史文化、欣赏街区历史建筑、体验潮汕特色文化艺术、参观博物馆、品尝特色小吃、在街巷随意散步闲逛、感受街巷生活气息等体验街区历史文化和休闲放松的活动兴趣度较高;而对参与商品打着促销、体验街区商业氛围、逛逛种类丰富的商店等购物类的活动兴趣度偏低。

小公园开埠区内现有业态中批发零售类业态占比远高于文化体验类业态占比,在业态规划中,中山亭周边核心区拟打造成为“百载商埠风情区”,拟建设特色百货一条街、珠宝玉器一条街,以售卖特色百货、高端养生保健品、首饰、珠宝玉器为主;而在骑楼风貌保存比较完善的居平路至平路拟打造“骑楼风情区”,拟建设特色服饰一条街、精品商业一条街,以鞋业展示和零售、特色服饰展示和零售等业态为主;其他区域也均以商业消费为主。这与消费者的游憩偏好是不相符合的。

2.现有业态与游客消费偏好契合度分析。对小公园开埠区内的游客随机抽样调查表明:在消费偏好方面,游客更愿意品尝具有地方特色的美食,体验特色客栈、民宿,体验品尝功夫茶、欣赏潮剧潮乐,购买潮汕特色手信(牛肉丸、鱼丸、肉脯等)、民间工艺品(如潮绣、木雕等)、功夫茶叶和茶具、旅游纪念品等。街区现有业态中除了零星分布有面向游客的饮品、特色美食等业态外,还有大量的以服务居民生活的日用百货和面向粤东市场的鞋业批发、高档海产品批发、茶叶批发等业态。这些业态不但不能满足游客的消费偏好,还会影响游客对街区的文化体验。在业态规划中,仍然在至平路、海平路等区内文化资源较为集中、建筑风貌保存较好的路段原址引入这些业态,这与游客的消费偏好和街区的历史文化内涵都是不相适应的。

3.现有业态与游客游踪契合度分析。小公园开埠区部分路网正在进行封闭施工,笔者实地走访,观察到目前游客主要从外马路、海滨路进入街区,沿升平、国平、至平等路段步行至小公园亭。根据开埠区规划,目前街区内正在规划建设外马路和西堤路两处旅游大巴停车场和另外七处小汽车停车场。借鉴其他历史街区游客游踪,停车场和步行系统修建完善后,游客将从各停车场进入街区,步行至小公园亭,随后游览核心区域内文化资源,并在各自偏好业态停留,返行至停车场离开街区。在街区业态规划中,以“一街一主题”的特色进行业态植入,餐饮类、住宿类、购物类、休闲娱乐类和生活业态呈现“聚集”分布的特点。餐饮类和休闲娱乐类业态过度集中,不符合游客的游憩行为习惯,易让游客产生休憩业态不足等感知。

四、小公园开埠区业态植入建议

(一)业态选择以“文”为本。城市历史文化街区是一个城市历史文化的载体,往往富含深厚的人文底蕴,文化是历史文化街区的吸引力所在。历史文化街区的商业化发展应当尊重历史、传承文化、凸显特色。在进行业态选择时应以“文”为本,要敢于打破商业概念,将街区业态由以商业为主向文化主题转型。

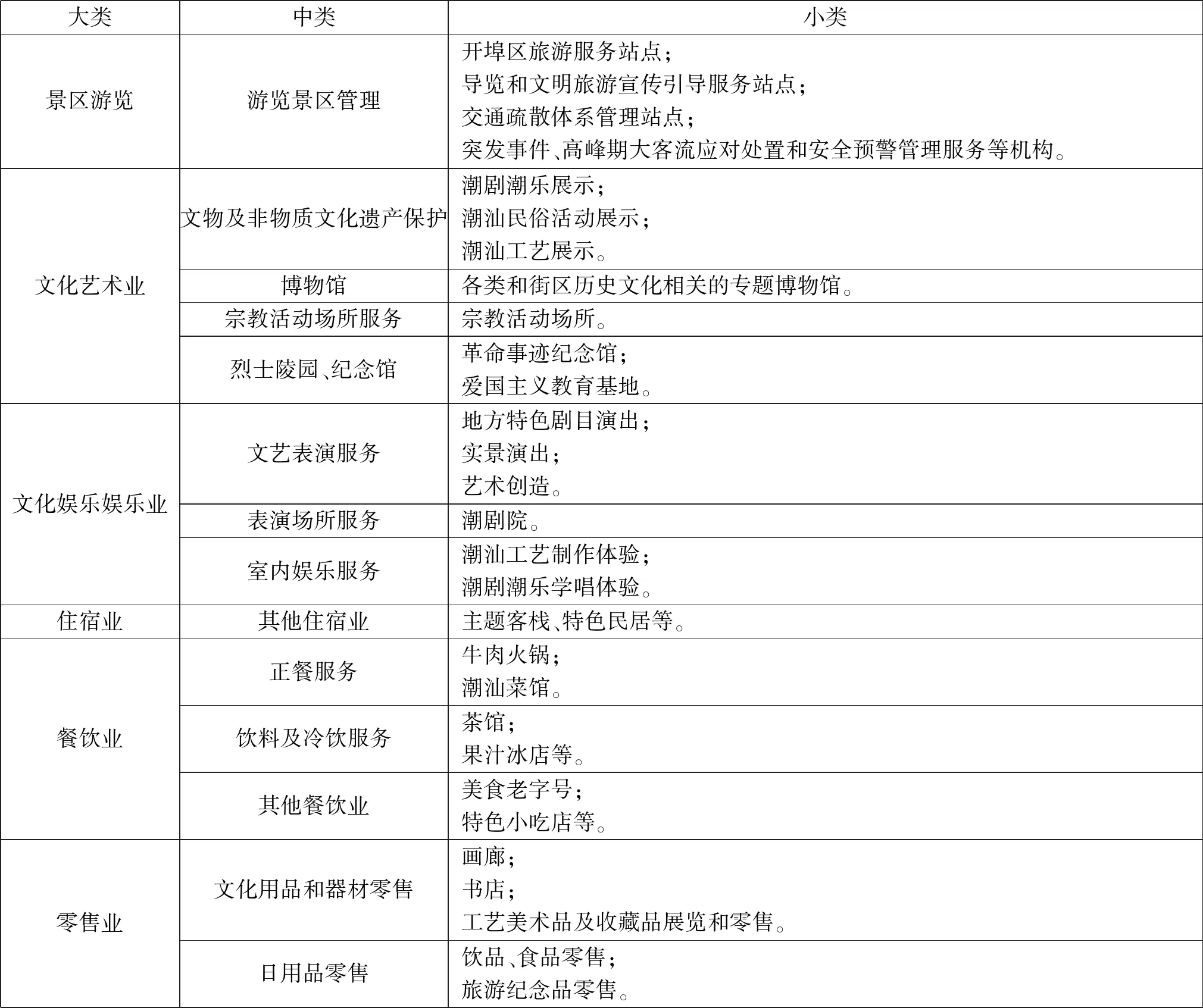

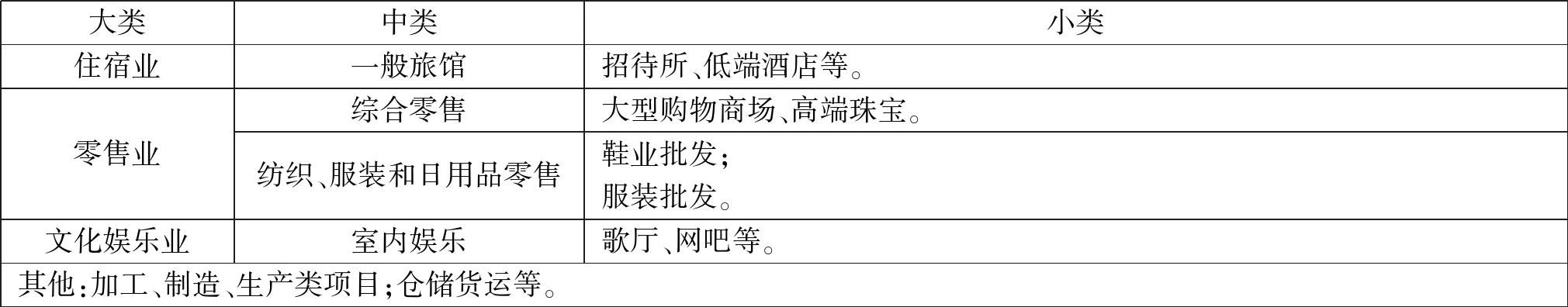

1.根据文化特色确定业态类型。小公园开埠区业态植入引导时,要支持鼓励、积极引入街区文化底蕴契合的业态类型(如表2所示);限制、淘汰、清退与街区文化底蕴相冲突的业态类型(如表3所示)。街区内现还存在部分居民服务业,应保留其中不会对街区人居环境造成破坏的业态,以便利街区居民的生活,也为街巷植入生活气息,同时也应清退仓储等会影响街区居民和游客生活、破坏环境的业态。

表2 业态正面清单

表3 业态负面清单

2.文化分区、分区控制商业。核心——边缘理论认为,任何区域都是由一个或若干个核心区域和边缘区域组成[10]。小公园街区蜘蛛网型街巷肌理织就了小公园亭核心区域和边缘区域,在进行业态植入引导时,根据小公园内的历史文化资源数量分布情况和骑楼建筑遗存情况将小公园开埠区划分文化核心区、文化体验区、文化缓冲区和文化外延区,对各分区采取不同强度的商业化控制措施。

(1)文化核心区。小公园亭及周边区域位于街区的中心节点,分布有小公园亭、开埠文化陈列馆、侨批博物馆、老邮政局、汕头大厦、老妈宫、存心善堂等历史建筑和老妈宫粽球、飘香小食、小公园蛋挞等众多美食老字号,区内的文化遗产数量多、等级高,因此划定为文化核心区。区内鼓励引入文化体验类业态,严格控制商业密度和建筑风貌。

(2)文化体验区。在德兴路、商平路、至平路、镇邦路、海平路等路段主要部分分布有连续骑楼建筑、红色秘密交通站博物馆等文化遗产及万利行等老字号,因此被划定为文化体验区。区内可引入特色民宿、主题客栈、旅游纪念品销售等业态,将商业密度控制在较低水平,同时文化符号的表达应与街区文化基本相符。

(3)文化缓冲区。在五福路、福平路、镇平路等路段骑楼建筑和现代建筑混合分布,区内还保存有少量文化遗产和历史建筑,划定为文化缓冲区。区内建筑风貌可维持原状,福平市场等为居民生活服务的业态也可予以保留,让游客可以体验到居民生活。

(4)文化外延区。由于历史原因,永平-至平-德兴-西堤合围区域内原有骑楼几乎均已被拆除,取而代之的是现代住宅小区。这一区域可作为文化外延区,不改变现有风貌特征、居住功能和居民生活服务业态。为街区保住原有居民,保住人气和活力。

(二)业态组合以“人”为本。小公园游客抽样调查表明,游客对欣赏街区历史建筑、感受街区历史文化氛围、品尝潮汕特色小吃等地方历史文化体验的活动兴趣度较高,对于享受购物折扣、体验商业氛围和参与购物活动的兴趣度则相对较低。在消费偏好方面,倾向于选择地方特色美食、民宿客栈、民俗文化项目、特色民间工艺品消费的游客多于其他产品。

在进行业态组合指引时,可在核心区域增加文化体验业态数量,满足游客的游憩偏好;在街巷节点设置餐饮美食业态,满足游客的消费偏好和休憩需求;在停车场附近引入住宿业态,满足游客的住宿需求。

1.核心区域增加文化体验业态数量。目前,核心区域内分布有大量的小型百货零售,业态规划建设成为珠宝玉器零售,现有业态和规划业态都不能与街区内遗存的博物馆、历史建筑和重要景点相得益彰,在后续进行业态引入时要作出调整。增设民俗艺术、民间工艺等非物质文化遗产展示体验场馆,扶持引入更多地方特色美食老字号。如南生百货大楼修缮完成后,可考虑将其打造成为潮汕民间工艺展览馆,集民间工艺展览、体验和销售于一体,引入潮绣、陶瓷、木雕等特色工艺的展示、体验和作品销售具体业态。在现已颁布的业态规划指引中,拟将其建设成为现代化综合性商场、引入珠宝玉器、高端百货等具体业态,这是对历史建筑原生功能的生搬硬套,是与街区文化特色和游客需求相冲突的。

2.街巷节点引入餐饮歇息业态。从街巷的通达性看,要加强与附近景点的连接,如疏通主街之间的振邦街等巷道,恢复蜘蛛网状街巷结构。街巷节点处可引入功夫茶座、特色美食、饮品等场馆以方便游客餐饮歇息。

3.停车场附近引入住宿业态。街区内设有9个停车场,除外马路停车场外,其他8个停车场均设置在文化核心区外,是游客抵离街区的集散地点。将部分停车场附近未列入文物的骑楼建筑内部进行改造,引入特色民宿和主题客栈既不会对街区文化造成负面影响,又能满足游客的住宿需求。

(三)业态呈现以“地”为本。

1.遵循建筑遗产的景观构造和建筑肌理呈现业态。小公园开埠区内遗存有众多骑楼建筑、历史遗迹、文物保护单位,对文物保护单位和重要建筑遗产单体应予以保护和原貌修复并配套解说系统。部分内部结构已经损毁的重要史迹可采用立面保留等原真性遗迹开发模式,以强化街区的历史感。沿街骑楼可通过立面修护,内部加固、功能置换等形式,保留外部的历史风貌。

小公园开埠区还有一部分区域风貌被损毁,已经建设成为现代建筑,内有居民居住。按照文化分区原则,这部分区域被划为文化外延区域,可不改变其风貌和功能,保留区域内的居民服务业态。

2.遵循街区风貌打造业态环境。小公园开埠区骑楼建筑群风貌经有关专家精细规划,基本按照修旧如旧的形式进行了立面修复,建筑风格和墙体颜色较为统一。在进行业态植入引导时,可对店招颜色、橱窗颜色进行统一要求,避免对风貌造成强烈的色彩冲击,从而做到与街区风貌整体协调。

业态内的软环境也应加以引导,从而与街区风貌协调统一。文化核心区和文化体验区内各店铺内的灯光装饰、背景音乐、销售标语均应与街区文化相适应,不宜采用现代流行音乐、霓虹灯等现代元素打造软环境。还可对特色餐饮、民俗娱乐、民间工艺工作场所工作人员的服装进行引导,正面烘托街区风貌。