抗震概念设计在房地产开发产品定位阶段的应用

2019-09-24王冬晔

王冬晔,林 熙

(1.厦门城市职业学院,福建 厦门,361008;2.厦门两岸金融中心建设开发有限公司,福建 厦门,361008)

概念设计是指在特定的建筑空间及环境条件下,用整体概念来考虑结构的总体方法,且能有意识地发挥和利用结构总体系和各分体系之间的力学特性与关系[1]。 抗震概念设计就是把地震及其影响的不确定性和规律性结合起来, 设计时应着眼于结构的总体反应, 依据结构破坏机制和破坏过程,灵活运用抗震设计准则,从一开始就全面合理地把握好结构设计的本质问题,如把握好总体布置、结构体系、承载能力与刚度分布、结构延性等,顾及关键部位的细节,力求消除结构中的薄弱环节或对关键部位制定明确的抗震性能目标,从根本上保证结构的抗震性能[2]。 历次地震建筑震害调查表明,对结构抗震设计来说,“概念设计”比“计算设计”更为重要[3]。

世界各国的抗震设计规范中,一般包含两大部分,即具有理论依据的定量计算和凭借工程经验积累的定性分析即“概念设计”。 结构抗震设计涉及地震活动、结构反应等诸多问题,是一项非常复杂的工作,其所涉及因素自身具有很大的复杂性和不确定性,且目前人们对于地震工程科学的认知水平处于一个较低的水平,单纯依靠精细的计算理论和计算方法,是无法得到经济合理的抗震设计方案,因此必须依靠概念设计来弥补理论和规范的缺陷,更加真实客观理解结构的工作性能,更好满足建筑设计的要求。 然而,国内外研究者一般更关注有较多技术含量的定量计算。 对于基于工程经验,缺乏物理基础的概念设计,往往被认为有一定的模糊性,且较难挖掘创新点。 因此长期以来,对抗震概念设计的研究较少,许多国家的抗震规范中关于抗震概念设计并未形成完整的体系,推广概念设计以成为结构抗震设计的当务之急。 文献[4]阐述了结构设计方案选择的基本概念和思路。Charleson A、Taylor M5],Arnold C、Reitherman R[6-7],Gero J S[8]、潘毅[9]、朱兴治[10]、赵真[11]等学者从各个不同的角度阐述抗震概念设计的重要性。 近年来,唐登云[12]、陈嫣[13]、高猛[14]、彭子城[15]等学者针对多、高层建筑结构特点,阐述概念设计的应用。

近年来,我国房地产市场高速发展,由于整体开发周期普遍较短,在产品定位阶段,结构专业往往参与度不高,加上结构工程师本身设计经验和理论水平参差不齐,使得结构工程师在房地产开发的前期阶段发挥的作用不大,导致最终的建筑方案不是最优的,甚至是不合理的。 本文通过一个真实的工程案例,说明结构专业在产品定位阶段的重要性,以及运用抗震概念设计的思路。

1 抗震概念设计在房地产开发产品定位的重要性及思路

产品定位是房地产开发过程中至关重要的环节,包括市场策划、投融资测算、产品定位、成本控制及销售方案等,是一个相互制约,相辅相成的系统。 优秀的方案设计必定是建筑与结构的完美结合,建筑师的想法和要求不是一开始就很明确的,建筑设计必须达到与结构设计的密切结合才能最终落定[16]。 然而,结构方案设计往往滞后于建筑方案,结构工程师往往在初步设计阶段才真正开始介入项目,此时建筑方案已基本定型,即便结构体系不合理也无法进行大的调整,这就容易造成结构体系不规则或结构超限,增加建设成本和建设难度,有的项目甚至会存在结构安全隐患。因此,结构工程师在产品定位阶段与建筑师同时介入项目是十分重要的。在此阶段,结构工程师主要的工具便是抗震概念设计原理,同时综合考虑成本造价和施工合理性等因素,提出多种结构体系比选方案,为建筑师提供灵感,为建筑方案提供支持,最终的方案一定是建筑和结构两个专业达成一致的成果。

抗震概念设计的内容十分丰富,涉及范围较广,在房地产开发产品定位阶段,结构工程师可重点关注以下几个方面:

(1)工程场地的选择。 应遵循“选择有利场地、避开不利场地、不应选择危险场地”的概念设计思想。 汶川地震中因地震引发的大量地质灾害的教训深刻说明,以目前的科学技术水平,经济有效地防御地质灾害还十分困难。 在建筑方案总体设计时,应做好必要的勘探工作,将建筑物基础落于稳定安全的地带,尽量避免地表错动、地裂、软土震陷、边坡失稳、滑坡及液化等等不利影响。

(2)选择合理的建筑结构体系和布置方案。 历次大地震震害调查表明,结构简单、形体对称的建筑由于传力机制简单且抗震构造措施容易实现,在遭遇地震时往往震害较小。 在房地产项目中,由于户型及建筑用功能等制约,要实现结构的简单对称往往比较难实现。 但应保证结构的竖向和水平布置具有合理的刚度和承载力分布,尽量避免因局部突变和扭转效应形成薄弱部位;适当增加结构的冗余度,使结构体系具有备用的荷载传递路径,避免结构整体失稳;设置多道抗震防线,建立合理的屈服机制和耗能机制。

(3)对于不同结构类型、不同结构构件要采用不同的抗震概念设计思路。房地产项目中由于开发业态不同,会遇到许多不同的结构形式,随着科学技术的发展,结构工程师应吸取理念大地震震害经验,针对不同结构类型的抗震措施不断充实完善。 历次大地震后,都会存留一些屹立不倒的建筑,但就此判断为成功的抗震概念的案例是牵强的。 如1976年唐山大地震中,有不少内框架砌体结构未倒塌,规范也因此保留此类结构形式,然而之后证明,该结构形式不具备抵抗强震的能力,因此在1989年抗震规范中删除了此种结构形式。

2 抗震概念设计在厦门金融创新大厦项目的应用

厦门金融创新大厦位于厦门两岸金融中心核心启动区商务区11-1 地块。 项目总用地面积为8 903.437m2,地块东西方向较长,约为117 m,南北向约为75 m,计容建筑总面积约为61 434 m2。 拟建一栋高度约142m 的塔楼,裙房3 层,地下室3 层。 因地处沿海首排,塔楼开阔无遮挡的观海面是销售最大亮点,也成为项目建筑方案设计的出发点之一,为实现这个理念,初步建筑方案中,塔楼核心筒向西侧偏置。 从建筑平面布置看,可售单元分为东侧和西侧前后两排,共5 个单元,东侧3 个单元无遮挡观海,西侧两个大户型单元部分观海。 初步建筑方案标准平面图如图1 所示。 建筑效果图如图2 所示。

图1 初步建筑方案标准平面图

鉴于项目地处核心启动区中心金融集核,考虑与城市界面的亲和与谦让,并营造出大堂入口空间的标志性符号,建筑师在北侧挑空廊道部位设计了一个六层楼高的巨型钢支撑结构。 巨型支撑效果图如图3 所示。

图2 初步建筑方案效果图

图3 巨型支撑效果图

本塔楼结构高度约为142 m,超过筒体-框架体系A 级最大高度130 m,属B 级高度高层建筑,为高度超限高层建筑。

2.1 运用抗震概念设计进行初判

结构工程师运用抗震概念设计的原理对本项目进行定性的分析,有以下方面。

(1)建筑场地的选择。 由于场地因素引起的震害往往特别严重,如果能避开对抗震不利的场地和选择对抗震有利的场地进行建设,就能大大减轻地震灾害[17]。厦门岛内横跨西南~东北向有大断裂构造带“员当-钟宅断裂构造带”[18]。结构工程师要求对本项目进行初步地质勘查显示,片区内有存在断裂构造带的可能性,但地块内岩层分布相对均匀,初判塔楼所处位置为有利场地条件,建筑总体平面无需调整。

(2)结构平面规则性。建筑平面布置宜简单、规则、对称,质量中心与刚度中心宜重合[2]。平面不规则的主要类型有扭转不规则、凹凸不规则和楼板局部不连续[3]。 初步建筑方案中,由于核心筒偏置,导致结构刚心与质心偏置,对结构扭转变形不利,可能出现扭转不规则。

(3)结构竖向规则性。 建筑的竖向体型宜规则、均匀,避免有过大的外挑和收敛[2]。 竖向不规则的主要类型有侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续和楼层承载力突变[3]。 初步建筑方案中的巨型支撑的部位形成竖向抗侧力构件不连续。

(4)结构体系的选择。结构体系的选择是一个综合的技术、经济问题,应周密加以考虑,既要考虑结构的抗震安全性,同时也要尽可能的经济[2]。 结构工程师初判钢筋混凝土框架-核心筒体系适合本项目,但可能存在竖向构件尺寸较大,施工速度较慢及平面不规则等问题。

2.2 对重要参数计算分析

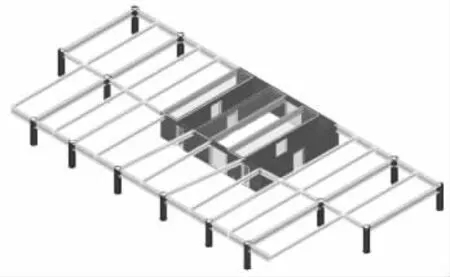

产品定位阶段的建筑方案尚不成熟,无法也无需对结构体系进行精确建模计算。 本项目中,结构工程师采用美国CSI 公司开发研制ETABS 结构计算软件,初步建模计算。 典型楼层三维示意图如图4 所示。 其中,通过考察弹性层间位移角,宏观判断结构体系的整体刚度及各层刚度布置的合理性; 通过考察周期比,判断扭转不规则对结构布置的影响。

图4 典型楼层三维示图

层间位移角计算分析结果显示,X 向地震层间位移角最大值为1/869,X 向风位移角最大值为1/1 732,均出现在第14 层; Y 向地震层间位移角最大值为1/973,Y 向风位移角最大值为1/823,均出现在第25 层;结果表明,在小震作用下、风荷载作用下两个方向的最大层间位移角均小于规范限值1/800,满足文献[19]要求。

前3 个振型的周期比计算结果详见表1。分析表明:结构第一振型为X 平动带局部扭转,第二振型为Y 向平动,第三振型为扭转主振型。 扭转主振型周期与第一平动周期的比值为0.8,小于文献[19]规定限值0.85。 但第一自振周期的扭转成分大于30%,扭转很不纯粹,不满足文献[19]9.2.5 条的规定。

2.3 结构合理化建议

从上述分析可见原方案并非最优方案。 结构工程师提出以下合理化建议。

(1)建议取消巨型支撑,消除竖向构件不连续问题。 巨型支撑仅作为建筑的标志性符号,并无实际使用的功能。 最终,建筑师接受此建议。

(2)建议在山墙处增设斜撑以增加外框架柱的刚度,改善扭转不规则,但因对建筑立面造成较大影响,建筑师不接受此建议。

(3)采用钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒的混合结构作为比选方案一,试图优化结构构件尺寸,增加使用面积,并提高施工速度。

(4)采用钢筋混凝土筒中筒结构体系作为比选方案二,试图改善结构扭转不规则的问题。

(5)仍采用钢筋混凝土框-筒结构体系,改变结构平面布置作为比选方案三,试图改善结构扭转不规则的问题。

2.4 结构布置

比选方案一,核心筒采用钢筋混凝土核心筒,外框架采用钢管混凝土柱和钢框梁,楼盖体系采用组合梁+组合楼板。结合本塔楼特点,初步选定第24层(避难层)作为加强层,加强层周边框架设置环桁架,沿Y 向设置两道伸臂,有效地提高结构抗侧刚度,提高抗风、抗震能力。 典型楼层三维适意图如图5 所示,加强层三维适意图如图6 所示。

图5 比选方案一典型楼层三维示意图

比选方案二采用钢筋混凝土筒中筒结构体系,外框筒柱子间距为2.7~4.5 m, 大部分柱子间距为4 m。典型楼层三维示意图如图7 所示。

图6 比选方案一24 层加强层三维示意图

图7 比选方案二典型楼层三维示意图

比选方案三不改变结构体系,而是将塔楼标准层平面进行调整。 调整后,西侧两个户型变小,且牺牲观海面。 东侧三个观海户型单元面积变大。 调整后平面如图8 所示。

图8 调整后建筑方案平面图(单位:mm)

2.5 层间位移角

3 个比选方案的X、Y 向地震层间位移角最大值,X、Y 向风位移角最大值,以及各自出现的楼层数详见表1。

表1 层间位移角计算结果

通过计算, 结果表明,3 个比选方案在小震作用下、 风荷载作用下两个方向的最大层间位移角均小于规范限值,其中,方案一和方案三小于1/800, 方案二小于1/1 000,满足文献[19]要求。

2.6 周期比

初步建筑方案周期比计算结果详见表2。

表2 周期比计算结果

对于比选方案一:结构第一振型为X 平动带局部扭转,第二振型为Y 向平动,第三振型为扭转主振型。扭转主振型周期与第一平动周期的比值为0.8,小于规范限值0.85。但第一自振周期的扭转成分仍大于30%,扭转很不纯粹,不满足文献[19]9.2.5 条的规定。

对于比选方案二:结构第一振型为Y 平动,第二振型为X 向平动带局部扭转,第三振型为扭转主振型。扭转主振型周期与第一平动周期的比值为0.78,小于规范限值0.9。第一自振周期的扭转成分仅为2%,说明扭转较为纯粹,扭转不规则得到改善。

对于比选方案三:结构第一振型为X 平动带局部扭转,第二振型为Y 向平动,第三振型为扭转主振型。 扭转主振型周期与第一平动周期的比值为0.787,小于规范限值0.85。 第一自振周期的扭转成分为26%,扭转不规则得到一定改善。

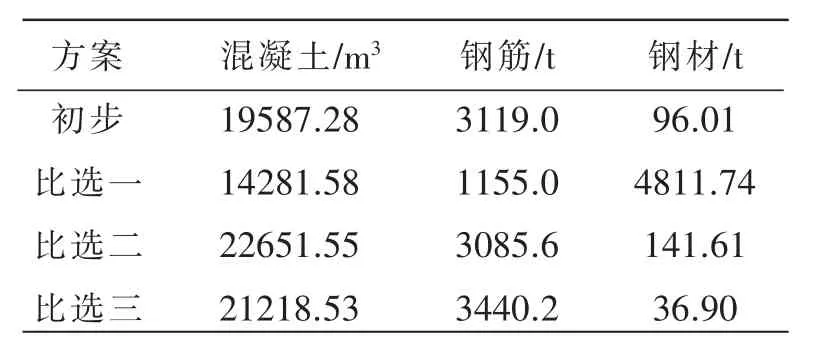

2.7 工程量对比

初步建筑方案及3 个比选方案的工程量统计见表3。

表3 工程量统计

2.8 比选结论

对于比选方案一,从使用面积和施工速度角度比较,混合结构钢管混凝土柱断面尺寸较小,施工较快,但均不明显。 从经济性角度初步比较,混合结构体系综合造价明显较高,且防火涂料未计算入内,如采用钢筋桁架楼板或组合楼承板,也会增加一部分造价。 因此,混合结构体系对结构改善的效果不明显,且造价更高,开发商最终没有接受混合结构体系方案。

对于比选方案二,从结构刚度角度比较,筒中筒体系较框-筒体系好,规范位移角限值前者比后者严格,前者为1/1 000,后者为1/800;从扭转不规则角度比较,筒中筒体系明显优于框-筒体系,从这个角度可以说,筒中筒体系是本建筑方案最优的结构形式。 从经济性角度初步比较,筒中筒体系略高,但差别不是十分明显。

筒中筒结构中,各可售单元内无框架柱,增加使用面积,但对建筑立面有较大约束,建筑师需对建筑立面方案进行较大调整,与建筑师沟通后,此结构体系作为备选方案。

对于比选方案三,调整后的方案采用的仍然是钢筋混凝土框-筒体系,成本和施工速度与原建筑方案基本一致。 从结构角度而言,调整后对于结构扭转不规则有一定的改善,但不如筒中筒结构体系改善明显,此结构体系仍不是结构最优的体系。经销售经济测算,调整后收益利润更高。 综合考虑建筑使用功能,销售优劣性后,最终开发商采纳此方案作为正式的建筑方案。

3 结论

抗震概念设计是抗震设计中不可缺失的重要组成部分。 房地产开发的产品定位阶段,结构工程师应用抗震概念设计原理, 对建筑方案做出定性判断, 并利用计算机软件对重要参数做出定量分析,可得到一个从建筑美学、结构合理性、成本、施工及销售各个维度评判后最优的方案。