基于DRGs的某医院临床路径实施效果评价分析*

2019-09-23蒋雷

蒋 雷

泰安市精神病医院,山东 泰安 271000

疾病诊断相关分组(diagnosis related groups, DRGs)是根据患者的疾病诊断、合并症疾病严重程度及并发症等因素,将住院患者编入若干诊断组进行管理的体系[1-2]。由于DRGs综合考虑了疾病的严重程度和复杂性,基于这样的优势,同一个诊断组的诊疗过程、费用情况等基本相似,现已被证实可作为合理控制医疗费用的有效手段,日益受到广泛重视。此外,通过DRGs的比较,还可有效反映各医疗机构医疗服务绩效,在协调医疗费用控制与医疗服务质量的矛盾方面,具有应用价值。临床路径(clinical pathway,CP)是基于多学科根据循证医学,将疾病的关键性治疗、检查和护理行为标准化的治疗模式与治疗程序,目的在于规范医疗行为,提升医疗资源使用效益和提高医疗服务质量[3]。本研究旨在探索运用DRGs分组手段分析临床路径管理对住院患者费用及平均住院日的影响,为持续优化费用管理模式作铺垫,并为下一步全面开展临床路径管理,实行按照病种收费提供决策依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

数据采集自某三甲医院HIS系统住院患者信息,采用东华软件DRGs住院医疗服务监测与分析系统进行分组,建立数据库,并对数据进行校验,去除逻辑错误数据和缺失值。该医院2015年部分病种探索实施了临床路径管理。选择脑缺血性疾病伴重要合并症与伴随病等出院病例较多的10个代表性DRGs病组,根据是否实施临床路径管理,将病例分别编入临床路径组(CP组)和非临床路径组(非CP组)。采集的资料包括患者性别、年龄、主要诊断(ICD-10)、住院天数、住院总费用、护理费、药费、耗材费和诊断检查费等[4]。

1.2 研究方法

采用回顾性方法分析CP组和非CP组住院患者住院总费用、护理费、药费、耗材费、诊断检查费和平均住院日的差异[5]。

1.3 统计方法

应用SPSS 22.0软件进行数据分析。率或构成比的比较采用χ2检验,非正态分布均值比较使用非参数检验,以P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

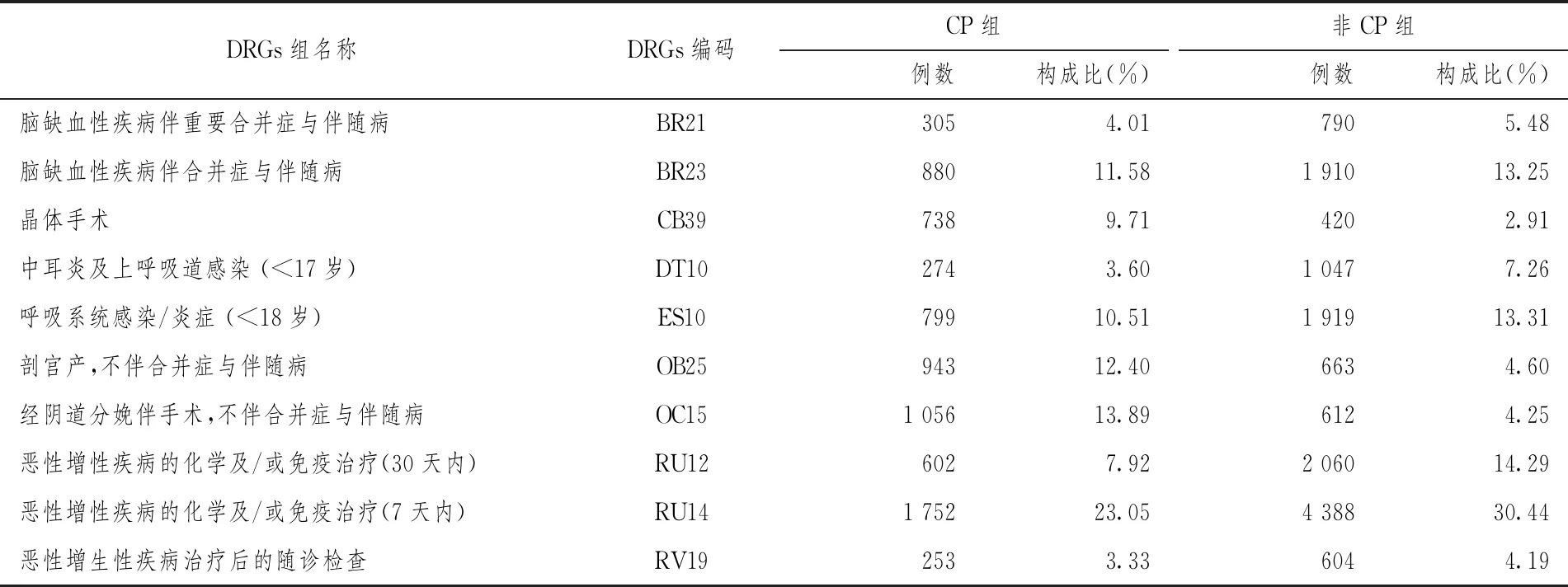

2.1 病例构成比比较

10个DRGs病组共有出院病例22 465例,剔除不合格病例,共入选22 015例,入组率98%。其中CP组7 602例,占比34.53%;非CP组14 413例,占比65.47%,详见表1。

表1 CP组与非CP组的构成比比较

2.2 性别、年龄比较

通过χ2检验比较CP组与非CP组性别构成情况比较,两组间性别差异无统计学意义(P>0.05)。由于患者年龄分布不服从正态分布,采用非参数检验Mann-Whitney检验,经检验,两组间年龄差异无统计学意义(P>0.05,表2)。通过对10个DRGs病组的临床路径组与非路径组在性别、年龄方面检验结果,两组间性别、年龄构成无统计学差异,数据具有可比性(表2)。

表2 两组性别、年龄比较

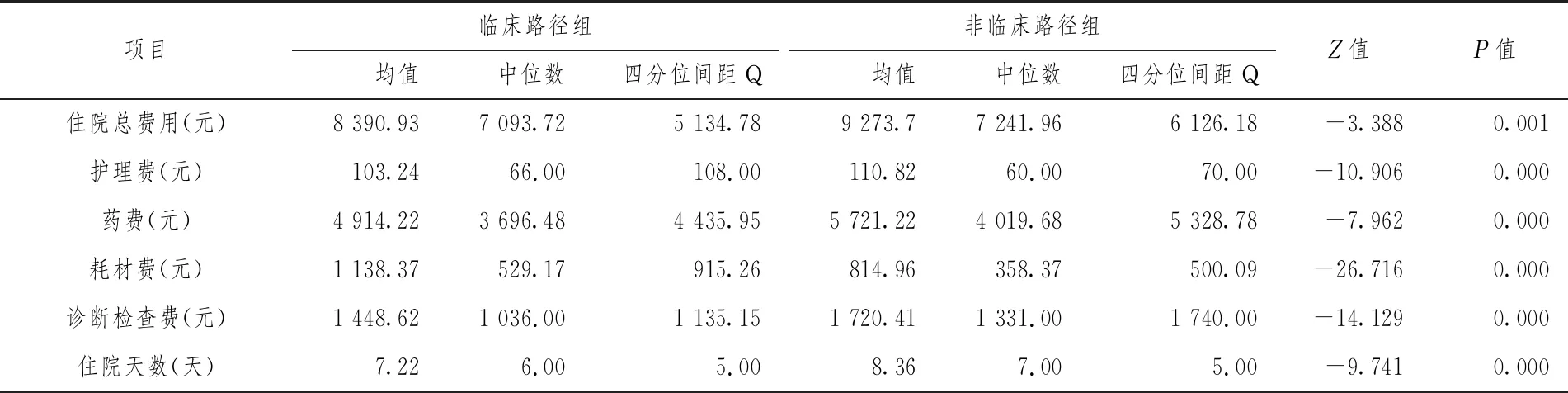

2.3 主要指标的对比分析

通过对住院费用、诊断检查费和平均住院日等主要指标的正态性检验得出,费用和住院时间的分布属偏态分布,采用Mann-Whitney 非参数检验进行检验。统计结果显示,2015年,CP组与非CP组的住院总费用、护理费、药费、耗材费、诊断检查费及平均住院日的均值均显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。从10个DRGs分析结果表明,临床路径的实施有效降低了住院费用,缩短了平均住院日,提升了医疗资源使用效益,可以为下一步探索实施按病种付费的有效路径提供有价值的参考[6-8](表3)。

表3 两组主要指标的对比分析

3 讨 论

将DRGs作为研究目标,通过信息化技术,大数据分析,明确每个病组的医疗质量和支付标准,可以衡量医院的医疗行为,对医疗质量及费用进行评价和控制。有利于合理控制医疗费用、推动医疗服务质量不断提高,实现医保、医院、患者三方共赢[9]。为临床诊疗流程、患者所处的疾病阶段和疾病表现等指标基本相同的疾病建立符合疾病诊断相关分组概念的临床路径具有可行性,有利于规范临床诊疗行为,有利于医院管理者对医疗服务绩效的评价,便于卫生行政部门强化医疗服务监管。

本研究采集某三甲医院2015年的住院病案首页数据,整理数据,进行DRGs分组,选择脑缺血性疾病等出院病例数较多的10个代表性DRGs分析临床路径的实施对住院费用及平均住院日的影响,结果显示临床路径的实施有效降低了住院费用及平均住院日,促进了诊疗行为规范化、同质化程度的提升。下一步可结合临床诊疗规范和临床路径,全面进行医疗费用评价及控制研究,通过分析临床路径下的医疗费用情况,为开展临床路径管理提供数据支撑。