海南槟榔病虫害种类及其防控①

2019-09-21张中润黄伟坚黄海杰肖丽燕

张中润 高 燕 黄伟坚 黄海杰 肖丽燕

(1中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所/农业农村部华南作物基因资源与种质创制重点实验室 海南儋州571737;2广东省农业科学院植物保护研究所/广东省植物保护新技术重点实验室 广东广州510640)

槟榔(Areca catechuL.)属棕榈科多年生常绿乔木,是热带珍贵药用植物,为四大南药之首[1]。海南是我国槟榔的主产区,产量约占全国产量的95%以上,主要分布于万宁市(18 138 hm2)、琼海市 (16 311 hm2)、琼中县 (12 447 hm2)、屯昌县 (11 092 hm2)、定安县 (8 917 hm2) 和保 亭 县(6685hm2),2017年海南全省槟榔种植面积为102530hm2,产量为255 114 t[2]。目前,海南约有230万农民从事槟榔种植,槟榔已经成为海南农民重要的经济来源[3]。海南槟榔产业年产值超过百亿元,已经成为海南省重要的支柱产业[4-6]。

槟榔病虫害是影响槟榔产量的重要因素之一,特别是槟榔黄化病。该病1981年发现于海南省屯昌县药材场,此后万宁、陵水、三亚和琼海等地的槟榔种植区相继发生且不断蔓延[7-8]。由于缺乏强力有效的控制措施,目前发病地区面积仍在不断扩大,严重威胁海南省槟榔产业发展。除此之外,还有多种病虫害影响海南槟榔产业。1985年,洪祥千等[9]对海南省8个市县11个槟榔种植点进行了病虫害调查,发现有病害15种,害虫10种;2007年,李增平等[10]经过多年槟榔病虫害调查和研究,明确了26种槟榔病害和8种槟榔害虫;2009年,朱辉等[11]对海南槟榔主要种植区病害种类进行了调查,发现8种槟榔病害;随后的文献报道多为单一市县病虫害调查[12-13],或仅对槟榔主要病虫害进行识别和防控介绍[14]。

近年来,随着海南槟榔产业蓬勃发展,新增种植面积不断扩大,与2010年69 227 hm2的种植面积相比增长了近50%,槟榔产业已经发展成为海南省扶贫攻坚的重要力量之一[2]。面对新的槟榔产业形势,有必要对槟榔病虫害进行新地摸底。因此,2017年至今,笔者对海南槟榔种植区槟榔病虫害进行了调查,对采集的病虫害标本进行整理和鉴定,以期为海南槟榔病虫害的防控技术研究提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 材料

调查工具包括数码相机、捕虫网、采集包、刀子、标本夹、标本箱、标本袋、玻璃管、记录本、记号笔、钢卷尺等。

1.2 方法

1.2.1 调查方法

以海南省屯昌县枫木镇约20 hm2槟榔园为主要调查点,同时在屯昌县、琼中县、儋州市、乐东县、保亭县、定安县、琼海市、文昌市、万宁市、陵水县、三亚市等槟榔种植区进行了病虫害普查,对发生的病虫进行采集、鉴定,并记录病虫害种类、为害部位及为害程度。

槟榔病虫害危害程度采用4级分级法,从小到大依次用+、++、+++、++++代表。每个级别的危害程度范围为:+表示危害导致槟榔产量减少幅度低于10%;++表示危害导致槟榔产量减少10%~20%;+++表示危害导致槟榔产量减少20%~40%;++++表示危害导致槟榔产量减少>40%。

1.2.2 主要病虫害防控方法

在对海南槟榔种植区主要病虫害种类及其发生情况、生活习性等进行重点调查分析后,查阅相关文献资料,结合海南本地条件,初步提出主要病虫害的综合防控措施。

2 结果与分析

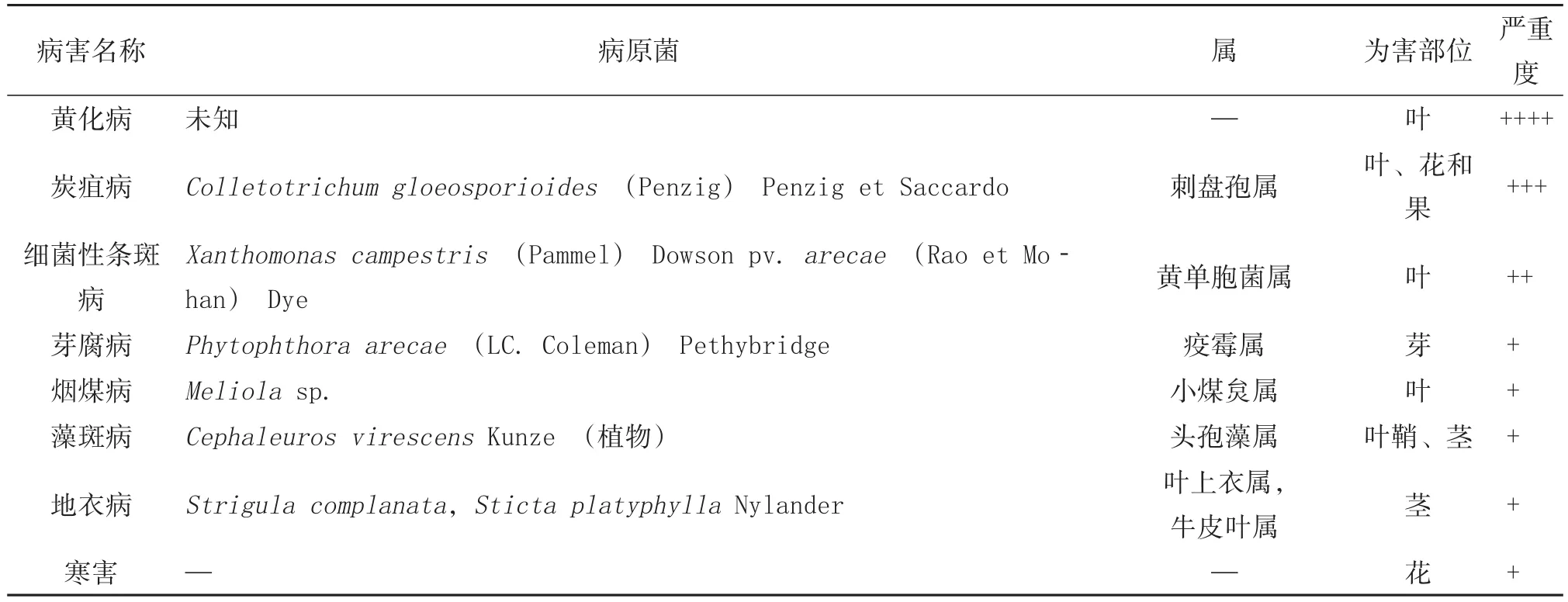

2.1 槟榔病害

根据调查结果,经鉴定确认的海南槟榔种植区的病害有8种(表1)。其中,黄化病是海南槟榔种植区发生危害最为严重的病害,炭疽病和细菌性条斑病的危害也较严重,芽腐病、烟煤病、藻斑病、地衣病、寒害等病害零星发生,为害较轻。

2.2 槟榔害虫

根据调查结果,经鉴定确认的海南槟榔种植区的害虫有15种(表2)。分属于昆虫纲(Insecta) 鳞翅目(Lepidoptera)的螟蛾科(Pyral idae)、毒蛾科(Lymant riidae)和蓑蛾科Psych-idae;鞘翅目(Coleoptera)的叶甲科(Chrysomel idae)、象甲科(Curculionidae)和露尾甲科(Nitidul idae);半翅目(Hemiptera)的粉虱科 (Aleyrodidae)、扁蚜科 (Hormaphididae)、盾蚧科(Diaspididae)和蜡蚧科(Coccidae);等翅目(Isoptera)的白蚁科(Termitidae)。腹足纲 (Gast ropoda) 柄眼目 (Stylommatophora)的蛞蝓科(Limacidae)。共2个纲,5个目,12个科。

表1 海南槟榔病害种类及其危害程度

表2 槟榔害虫种类及其为害严重度

红脉穗螟[Tirathaba rufivena(Walker)]是海南槟榔为害最严重的害虫,其次是椰心叶甲[Brontispa longissima(Gestro)],红棕象甲[Rhynchophorus ferrugineus(Ol ivier)],黑刺粉虱[Aleurocanthus spiniferus(Quaintance)]、螺旋粉虱(Aleurodicus dispersusRussel l) 基 斑 毒 蛾 [Dasychira mendosa(Hübner)]和蛞蝓在不同年份的一些槟榔种植区会暴发为害,其它害虫对槟榔产量影响较小。

2.3 槟榔主要病虫害

2.3.1 黄化病

该病是海南槟榔最为重要的病害,也是当前海南槟榔产业亟需解决的瓶颈问题。槟榔黄化病的症状为发病初期树冠下层2~3片叶的叶尖部分首先出现黄化,花穗短小,无法正常展开;结有少量变黑的果实,不能食用,常提前脱落。随后黄化症状逐年加重,逐步发展到整株叶片黄化,干旱季节黄化症状更为明显。整株叶片无法正常展开,腋芽水渍状,暗黑色,基部有浅褐色夹心。染病植株常在顶部叶片变黄一年后枯死,大部分感病株开始表现黄化症状后5~7年内枯顶死亡[15]。

造成槟榔黄化病肆虐蔓延并且难以控制的根源,笔者认为主要是由于槟榔黄化病的致病病原或病因难以明确。俞浩等[7]较早开展海南槟榔黄化病调查,认为是由于海南槟榔园长期粗放管理或施肥制度不合理,而槟榔坚果每年带走大量的钾素,造成钾素营养不平衡引起的。金开璇等[8]通过电镜观察发现海南槟榔黄化病病株的输导组织内存在类细菌(Bacteria-l ike Organisms,简称BLO)与类菌原体(Mycoplasma l ike organisms,MLO)菌体,初步认为海南槟榔黄化病是由BLO与MLO复合侵染引起。罗大全等[16-17]通过电镜观察、抗菌素注射诊断、PCR技术检测,认为海南槟榔黄化病是由植原体(phytoplasma,原称类菌原体)引起。车海彦等[18]也从分子水平对槟榔黄化病进行分类地位研究,发现引起海南槟榔黄化病病原植原体属于翠菊黄化植原体组。周亚奎等[19]利用巢式PCR方法对海南槟榔黄化病植株的不同组织进行了植原体检测,也初步判断发生在海南的槟榔黄化病是由于植原体引起。车海彦等[20]对印度和我国槟榔黄化病病原的研究进行了探讨,认为槟榔黄化病的病原可以排除螨虫、真菌、线虫等生物因素,生理性病害、细菌和病毒存在一定可能性但未能证实,植原体的可能性依然最大。

但是,结合近几年海南省多地槟榔黄化病的蔓延发展和田间防控实践,笔者认为引起槟榔黄化病的病原或原因还需进一步深入探索和明确。覃伟权等[15]认为由于植原体难以在人工培养基上培养,可以尝试借助媒介昆虫、指示性植物或寄生性植物完成槟榔黄化病的柯赫氏法则验证,为确认槟榔黄化病的病原提供了新的研究方向,但迄今还未见有相关研究报道。目前,海南省各地在开展槟榔黄化病防控时,大多只能结合“药水肥”等综合防控措施在一定程度上减轻或者延缓槟榔黄化病的发生危害[21],特别是在“药”地选择和施用方式上较为混乱,难以从根本上防控槟榔黄化病。

2.3.2 炭疽病

该病是海南槟榔种植区仅次于黄化病的病害,可危害叶片、花序和果实。感病初期,叶片呈现暗绿色水渍状小圆斑,随后变褐色,边缘有一黄晕。随后病斑进一步扩展,形状变化较大,呈圆形、椭圆形、多角形或不规则形,病斑长0.5~20 cm。病斑中央变褐色,边缘黑褐色,病斑微凹陷,有时具云纹状,发病后期病斑产生少量小黑粒,重病叶整叶变褐枯死。幼芽受害导致腐烂或枯萎。青果感病,果皮表面呈圆形或椭圆形的病斑,病斑黑色凹陷。成熟果实上的病斑近圆形,褐色,凹陷,病斑进一步扩展,果实腐烂[22]。有效防治该病的化学药剂有咪鲜胺、苯醚甲环唑、多菌灵和百菌清。

2.3.3 红脉穗螟

该虫是海南槟榔种植区最为重要的害虫,主要以幼虫取食槟榔花序、果实和心叶。花序受害最为严重,幼虫在槟榔未展开的花序上取食,分泌丝状粪便、食物残渣和花缀成簇,使花穗不能正常开放,导致其枯死。受害较轻的花穗展开后,能开花结果,但果实容易脱落,严重影响产量[23-24]。部分幼虫进入生长点为害,造成组织坏死,顶梢叶片皱缩畸形,呈现束顶症状,受害严重的植株顶梢枯死。少数幼虫进入内层叶鞘为害,在内层叶鞘表面形成明显的覆盖有虫粪的隧道,被害株生长严重受阻甚至衰弱死亡[10]。幼虫还可蛀食果实内的种子和部分内果皮,也会啃食外表皮,造成流胶或形成木栓化硬皮,影响果实品质[25]。槟榔园间种或饲养有助于降低该虫发生数量[26]。有效防治该虫的化学药剂有毒死蜱、敌百虫、溴氰菊酯或高效氯氟氰菊酯。

3 讨论

根据调查结果,经鉴定确定的海南槟榔种植区的病害有8种,害虫有15种,还有部分病虫害标本未能予以鉴定。槟榔黄化病是影响海南槟榔产业的重要因素,害虫红脉穗螟也是海南槟榔产业的主要制约因素。炭疽病和椰心叶甲在许多槟榔园为害也相对较重,特别是椰心叶甲,由于其为害相对隐匿,如果不及早发现并采取防控措施,可能会导致槟榔植株死亡。细菌性条斑病、基斑毒蛾、红棕象甲、黑刺粉虱、螺旋粉虱、椰圆蚧和蛞蝓等在一些槟榔种植区在个别年份受气候环境影响也会有较大程度暴发,如果不重视并加以防控也将会对槟榔产量造成不利影响。

根据调查发现的槟榔病虫害种类,以及其目前对海南槟榔产业的危害程度,笔者认为在海南槟榔病虫害防控体系中,应集中力量重点明确槟榔黄化病的病原或病因,然后研发针对性的防控技术,筛选有效防控药剂,完善综合防控措施。目前,由于明确病原或病因存在较大难度,而该病的有效防控技术需求又极为迫切,导致田间药剂筛选尝试失败较多,浪费了大量的财力、物力和宝贵的最佳防控时间,最终使得槟榔黄化病得不到有效控制而不断蔓延危害。其它病虫害由于病因相对明确,可以有采取相应防控措施。海南槟榔树普遍较高,喷洒化学药剂操作难度大,导致一些槟榔种植区的农户放弃药剂防控,任由病虫害肆虐。因此,培育高产矮化槟榔品种并进行推广种植,也是有利于海南槟榔病虫害防控的措施之一。

通过开展槟榔病虫害综合防控技术推广,对槟榔农户做好槟榔病虫害的识别及防控技术培训,引导其利用海南槟榔种植区常见的生物防治因子如寄生蜂、瓢虫、蜘蛛及垫跗螋等[27-28],或植物源杀虫剂开展绿色无公害槟榔病虫害防控[29-31],从而为国内消费者提供优质健康的槟榔产品,进一步促进海南槟榔产业健康发展。