基于席夫碱类香蕉枯萎病杀菌剂的合成及抑菌效果①

2019-09-19毛海清袁梦婷张鹏道龙籍由唐子茜袁晓玉于春伟

毛海清 袁梦婷 张鹏道 龙籍由 唐子茜 袁晓玉 于春伟

(海南医学院热带医学与检验医学院 海南海口571199)

香蕉枯萎病是世界香蕉产区的重要病害,在我国广东、广西、福建、海南、台湾等部分香蕉种植区严重发生[1]。研究表明,香蕉枯萎病是由尖孢镰刀菌侵染香蕉根部所引起的一种土传性维管束病害[2-3]。目前,香蕉枯萎病主要防控措施有选育抗病品种[4]、化学药剂[5-6]、作物轮作[7-8]、生物防治[9-10]、分子遗传改良[11-12]等。基于抗病品种产量普遍不佳[13],而大多拮抗菌抑制作用不强,普及推广范围较小[3]。化学防治尽管对环境有一定的污染,但作为一种简单、快速、低成本的防治方式,在香蕉的生产实践中仍具有重要的指导意义。

席夫碱是一类含甲亚胺基或亚胺基的有机化合物,能通过配位共价键和很多金属离子形成配合物,在抑菌、抗肿瘤、抗病毒等方面表现出惊人的药理活性。江峰等[14]研究表明,壳聚糖香草醛席夫碱对猕猴桃果汁中分离到4株污染菌分别为枝孢菌、歧皱青霉菌、杂色曲霉菌、坚强芽胞杆菌具有明显的抑制效果。江玺等[15]以壳聚糖等为原料,经过缩合反应得到四种壳聚糖席夫碱衍生物,通过微量液体稀释法和真菌菌丝生长速率法测定4种衍生物对灰霉菌均有明显抑制作用。曾利等[16]合成的菲醌-甘氨酸希夫碱金属配合物,对大肠杆菌表现一定的抑制作用。随着人们对席夫碱类化合物抗菌活性的了解,关于席夫碱杀菌抗菌活性方面的性能研究也将越来越受到重视。本研究拟合成基于苯甲酰肼的新型席夫碱化合物,并对其与金属络合后对香蕉枯萎病菌的抗菌活性进行研究,设计合成对尖孢镰刀菌抑菌活性良好的席夫碱衍生物,以期为海南香蕉枯萎病的化学防治提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试菌种

尖孢镰刀菌生理4号小种(Foctropical race 4,FocTR4)(由中国热带农业科学院环境与植物保护研究所提供)。

1.1.2 试剂

DMSO(阿拉丁)、马铃薯葡萄糖琼脂培养基(青岛海博)、邻氨基苯甲酰肼(阿拉丁)、乙醇(西陇科学)、2-噻吩甲醛(阿拉丁)、2-吡啶甲醛(阿拉丁)、水杨醛(阿拉丁)、甲醇(百灵威)、氯化汞(天津利密欧)、氯化铜(天津利密欧)、硝酸锌(天津利密欧),以上试剂均为分析纯。

1.2 方法

1.2.1 化合物的合成路线

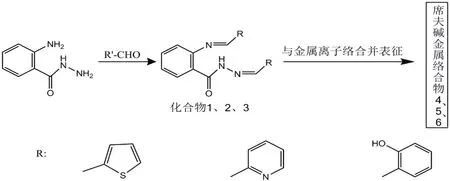

在理论计算和分子识别指导下,有针对性地进行设计,并利用组合化学的相关知识筛选有效化合物,选择设计合成3种席夫碱化合物,并将之分别对应的与3种金属离子络合。合成路线如图1。

图1 化合物 11~ 66的合成路线

1.2.2 系列一化合物的合成

分别称量0.491 4、0.501 1、0.486 6 g邻氨基苯甲酰肼加入3个已有40 mL乙醇的100 mL规格的单口烧瓶中,加入磁子搅拌,再分别加入2-噻吩甲 醛(727.76 μL, 7.80 mmol)、 2-吡 啶 甲 醛(772.38 μL,7.96 mmol)、水杨醛(822.72 μL,7.73 mmol),缓慢升温至75oC左右,搅拌回流8 h,冷却反应溶液,旋转蒸干乙醇。加入少量水,此时溶液浑浊出现大量沉淀,抽滤,水洗滤饼3次,真空干燥,依次得到目标产物。

化合物1:淡黄色。MS(ES+)m/z:336.18[M+1]+.1H NMR(δ:ppm,CDCl3):8.98(s,1H),8.68(d,1H,J=5.00),8.67(d,1H,J=5.00),8.08(d,1H,J=8.00),8.00(d,1H,J=8.00),7.73(t,1H,J=7.50),7.60(t,1H,J=7.77),7.28(t,3H,J=7.02),7.20(t,1H,J=6.28),6.88(t,1H,J=7.40),6.72(d,1H,J=8.45),6.38(s,1H),5.85(s,1H).13C NMR(δ:ppm,CDCl3):161.33,158.64,155.91,150.27,149.97,149.53,145.24,137.01,136.45,134.29,129.13,124.28,121.24,120.74,119.84,116.19,115.37.

化合物2:黄色。MS(ES+)m/z:329.06[M]+.1H NMR(δ:ppm,CDCl3):9.04(s,1H),8.63(d,1H,J=5.00),8.61(d,1H,J=5.00),8.04(d,1H,J=8.00),8.00(d,1H,J=8.00),7.73(t,1H,J=7.50),7.60(t,1H,J=7.75),7.28(t,3H,J=7.00),7.20(t,1H,J=6.25),6.86(t,1H,J=7.50),6.70(d,1H,J=8.50),6.37(s,1H),5.83(s,1H).13C NMR(δ:ppm,CDCl3):161.33,157.64,153.91,150.27,149.97,149.53,145.24,137.01,136.45,134.29,129.13,124.28,123.45,121.24,120.74,119.82,116.15,115.35.

化合物3:白色。MS(ES+)m/z:360.20[M+H]+,382.31[M+Na]+.1H NMR(δ ppm,DMSO-d6):11.44(s,1H),10.24(s,1H),8.45(s,1H),7.80(d,1H,J=7.72),7.48(s,1H),7.39(d,1H,J=7.40),7.30(d,1H,J=7.12),7.27(d,1H,J=7.20),7.13(t,1H,J=7.38),6.97(d,1H,J=7.60),6.92(d,1H,J=7.32),6.89(s,1H),6.87(d,1H,J=7.64),6.83(d,1H,J=7.56),6.76(d,1H,J=7.36),6.72(d,1H,J=10.24),6.68(d,1H,J=7.48).13C NMR(δ ppm,DMSO-d6) :161.21,158.51,155.63,150.64,147.28,135.14,132.50,131.38,130.78,129.00,126.90,125.08,120.12,119.93,119.24,118.54,117.48,116.75,115.79,114.11.

1.2.3 系列二化合物的合成

分别将71.8 mg的化合物1(339.47 g/mol)、化合物 2(329.47 g/mol)、化合物 3(359.47 g/mol)溶于15 mL甲醇中,置于25 mL容量瓶中,再分别加入 HgCl2(0.1183 g,4.36 mmol)、CuCl2·2H2O (0.0743 g, 4.36 mmol)、 Zn (NO3)2·6H2O(0.1188 g,3.99 mmol),抽滤,水洗滤饼3次,真空干燥,依次得到系列二化合物4(淡黄色)、化合物5(绿色)、化合物6(白色)。

1.2.4 体外抗真菌活性测试

抗菌剂的配制:离心管灭菌后对应相应药品的编号,用天平称取0.01 g药品,分别投加到相应的离心管,在无菌操作台,用微量注射器加入1 mL DMSO,摇匀,用封口膜封好,存放冰箱待用。

带毒培养基的配制:灭菌后的培养基待温度降至60℃左右时,在无菌工作台中用无菌枪头加入抗菌剂至培养基,轻轻振荡摇匀制成4 mg/100 mL的带毒培养基,倒入直径为9 cm的无菌平板中,并在平板上做好相应编号,空白对照只加DSMO试剂,平板放静置0.5 h待完全冷却后,置于28℃恒温培养箱,倒置培养24 h,备用。

接种培养:在无菌操作台中用灭菌好的直径5 mm打孔器对生长好的尖孢镰刀菌生理4号小种平板进行打孔,随后用无菌镊子将菌饼接种到带毒平板和空白对照平板上,并记录接种时间。将接种好的平板放在28℃恒温箱中倒置培养。

结果记录:平板培养72、96、120 h后分别量取菌落直径(按十字交叉法,每个菌落量2次,取其平均数),同时拍照记录。

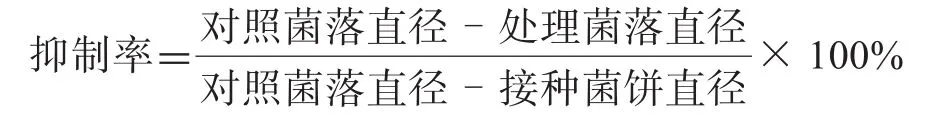

将处理菌落和空白组进行直径对比,求得抑制百分率。

2 结果与分析

2.1 系列一衍生物对尖孢镰刀菌生理4号小种的抗菌活性研究

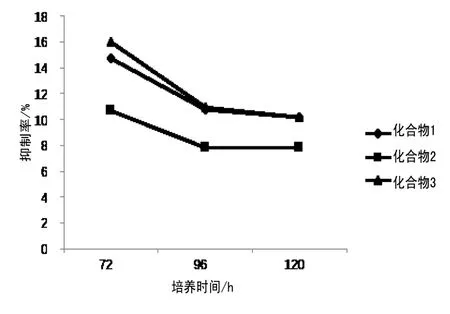

合成的1~3号化合物物对尖孢镰刀菌的抑制效果如图2所示,在菌落生长初期,杀菌剂对菌的抑制效果较好,随着时间的推移,抑制效果降低。在72 h时,化合物1、2、3抗菌效果最好,分别达到14.7%、10.7%、16.0%,而96、120 h则有所下降并基本保持稳定,且能保持持久的作用效果,这种现象可能是由于尖孢镰刀菌生理4号小种在5 d左右基本长成。总体来说,化合物3号对尖孢镰刀菌生理4号小种抑制效果最好,化合物1号次之,化合物2号也有一定的抗菌效果,1、2号抗菌活性不是很高,原因可能是2-噻吩甲醛、2-吡啶甲醛分别具有S-、N-,以及醛基等吸电子基团,使得抑菌效果不明显。综上所述,系列一衍生物对尖孢镰刀菌生理4号小种的最佳抗菌条件在投药72 h后,抗菌剂浓度为4 mg/100 mL时,3种抗菌剂对尖孢镰刀菌生理4号小种的抑制率依次为:化合物3号>1号>2号。

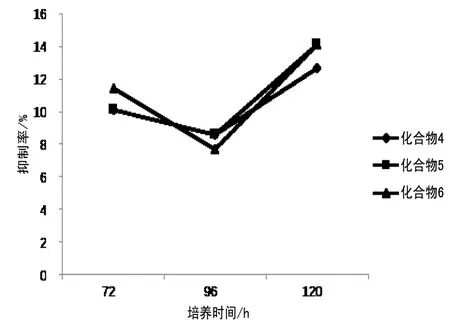

2.2 系列二衍生物对尖孢镰刀菌生理4号小种的抗菌活性研究

从图3数据可以看出,系列一衍生物在和金属离子络合后所形成的系列二衍生物,在72 h时抗菌活性较强,随后有所下降,而在120 h时开始上升,且抑菌效果最好,可分别达到12.7%、14.1%、14.1%。其中与锌离子络合而成的化合物6号对尖孢镰刀菌抑制效果最好。相同条件下,72和96 h系列二衍生物抗菌活性均比系列一衍生物要低,而120 h时则相反,说明在120 h时间段为该类席夫碱金属配合物的最佳抑菌活性反应时间。综上所述,系列二衍生物对尖孢镰刀菌生理4号小种的最佳抗菌条件在投药120 h后,抗菌剂浓度为4 mg/100 mL时,3种抗菌剂对尖孢镰刀菌生理4号小种的抑制率依次为:化合物6号>5号>4号,添加金属离子修饰后,抑菌效果没有显著增加,后续需进行金属离子的重新修饰,从而达到抑菌效果的显著增加。

图2 系列一化合物的对尖孢镰刀菌生理4号小种的抗菌活性曲线

图3 系列二络合物的对尖孢镰刀菌生理4号小种的抗菌活性曲线

3 讨论与结论

3.1 讨论

在化学防治方面,常用的广谱杀菌剂多菌灵等被报道在实验条件下对香蕉枯萎病菌都有较好的抑制效果,但田间防治效果较差[17],此外,杨双昱等[3]研究表明,戊二醛作为防治香蕉枯萎病菌的土壤消毒剂,对抑制香蕉枯萎病也具有一定效果,但都局限于盆栽实验,田间防治效果还有待进一步提高。所以,开发新型的高效化学杀菌剂,提高其对尖孢镰刀菌的抑菌效果显得迫在眉睫。与市场上成熟的杀菌剂的杀菌效果相比,本研究合成的杀菌剂抑菌效果较差[1],但席夫碱配合物对尖孢镰刀菌的抑菌活性等到证实。同时,席夫碱可灵活巧妙的选择胺类化合物和羰基来反应,可通过改变功能基团从而实现衍生化[18]。另外,席夫碱结构中常含有高电负性的O、S、P等原子,而且甲亚胺上的N原子上有孤对电子,在一定的条件下容易与金属形成配合物,而其中的某些配合物具有良好的抗菌、抗肿瘤、抗炎等药理作用,席夫碱金属配位化合物所呈现出广泛的生物活性[19]。下一步将对合成的席夫碱类衍生物进行进一步的优化与修饰,以实现其对尖孢镰刀菌高效抑制,为实现香蕉枯萎病的化学防治提供支持。

3.2 结论

本研究合成基于苯甲酰肼的6个席夫碱化合物,通过菌丝生长抑制试验,考察了其对尖孢镰刀菌的抑菌效果,结果表明6个新合成的化合物均对尖孢镰刀菌有一定的抑制效果。其中3号化合物对尖孢镰刀菌的抑制效果最好,4 mg/100 mL浓度下,72 h时的抑制率达到16.0%,表现出一定的抑菌活性。