“一带一路”视域下的中缅渔业合作潜力分析与发展策略①

2019-09-19王佳迪

缪 苗 陈 军 刘 晃③ 王佳迪

(1中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所上海200092;2中国水产科学研究院北京100141)

2013年5月国务院总理李克强访问印度期间提出孟中印缅经济走廊建设的倡议,得到印度、孟加拉国、缅甸3国的积极响应。同年,随着“一带一路”倡议的提出,12月18~19日孟中印缅经济走廊联合工作组第一次会议在昆明成功召开,4国政府高官和有关国际组织代表出席,会议就经济走廊发展前景、优先合作领域和机制建设等进行了深入讨论,就交通基础设施、投资和商贸流通、人文交流等具体领域合作达成广泛共识。2015年3月28日,国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,在“框架思路”中提出,中巴、孟中印缅2个经济走廊与推进“一带一路”建设关联紧密,要进一步推动合作,取得更大进展。此外,大湄公河次区域经济合作自1992年提出以来经过初期规划、项目选择,现已进入项目实施阶段。缅甸自2010年结束军政府统治以来,政经改革持续深化,缅甸凭借其重要的地理位置及丰富的资源开始成为各国争相进行投资及合作的热点区域。在这样的背景下,梳理缅甸渔业发展现状,分析其发展的制约因素及开展双边合作的可行性,在了解中缅渔业合作现状的基础上探讨未来双方渔业合作发展策略对于促进双边渔业合作有着重要意义。

1 缅甸渔业现状

1.1 结构组成

缅甸位于亚洲东南部,属于热带亚热带地区,东部与老挝和泰国毗邻,西部与印度、孟加拉国接壤,北部和东北部同中国西藏和云南接界,南与西南临马达班湾和安达曼海,西近孟加拉湾。缅甸地势北高南低,高山大河自北向南延伸,在沿岸海域形成广阔的渔场。缅甸捕捞水域专属经济区达48.6万km2,大陆架区域为22.9万km2,大陆海岸线长2 832 km,被分为3个沿海区域,若开邦沿海区域、伊洛瓦底和莫塔马湾区域、德林达依区域,缅甸还有广阔的内陆水域,约810万hm2,包括湖泊、河流、水库和池塘[1]。缅甸沿岸分布着广阔的红树林、海草、珊瑚礁等,它们是鱼、虾等海洋生物的理想栖息地。根据联合国粮农组织《2018年世界渔业和水产养殖状况》调研报告,2016年缅甸海洋捕捞产量居世界第17位,内陆捕捞产量居世界第4位,水产养殖产量居世界第9位[2]。缅甸渔业是其国民经济的重要来源,为国民提供了广阔的就业机会,是仅次于大米等主食的消费品,满足了国民对蛋白质的需求。

按类别缅甸渔业主要分为淡水渔业和海水渔业。淡水渔业包括水产养殖、租赁渔业和开放渔业,后两者通常也被称为内陆捕捞渔业。租赁渔业是通过与渔业局签订租赁协议,按照规定进行捕捞作业,相关规定通常涉及捕捞区域、品种、捕捞工具、渔期、捕捞方式等;开放渔业则是通过获取许可证在内陆水域规定的区域,按照规定的方式进行捕捞作业[1]。海洋渔业包括近岸捕捞和离岸捕捞渔业,近岸捕捞规定捕捞渔船长度不超过9.1 m,发动机马力低于25,使用流刺网、刺网和延绳钓等渔具,在海岸线及离岸10海里的区域作业;离岸捕捞规定捕捞渔船长度超过9.1 m,发动机马力高于25,使用拖网、围网和延绳钓等,在近岸区域之外至专属经济区作业[3]。

1.2 产量规模

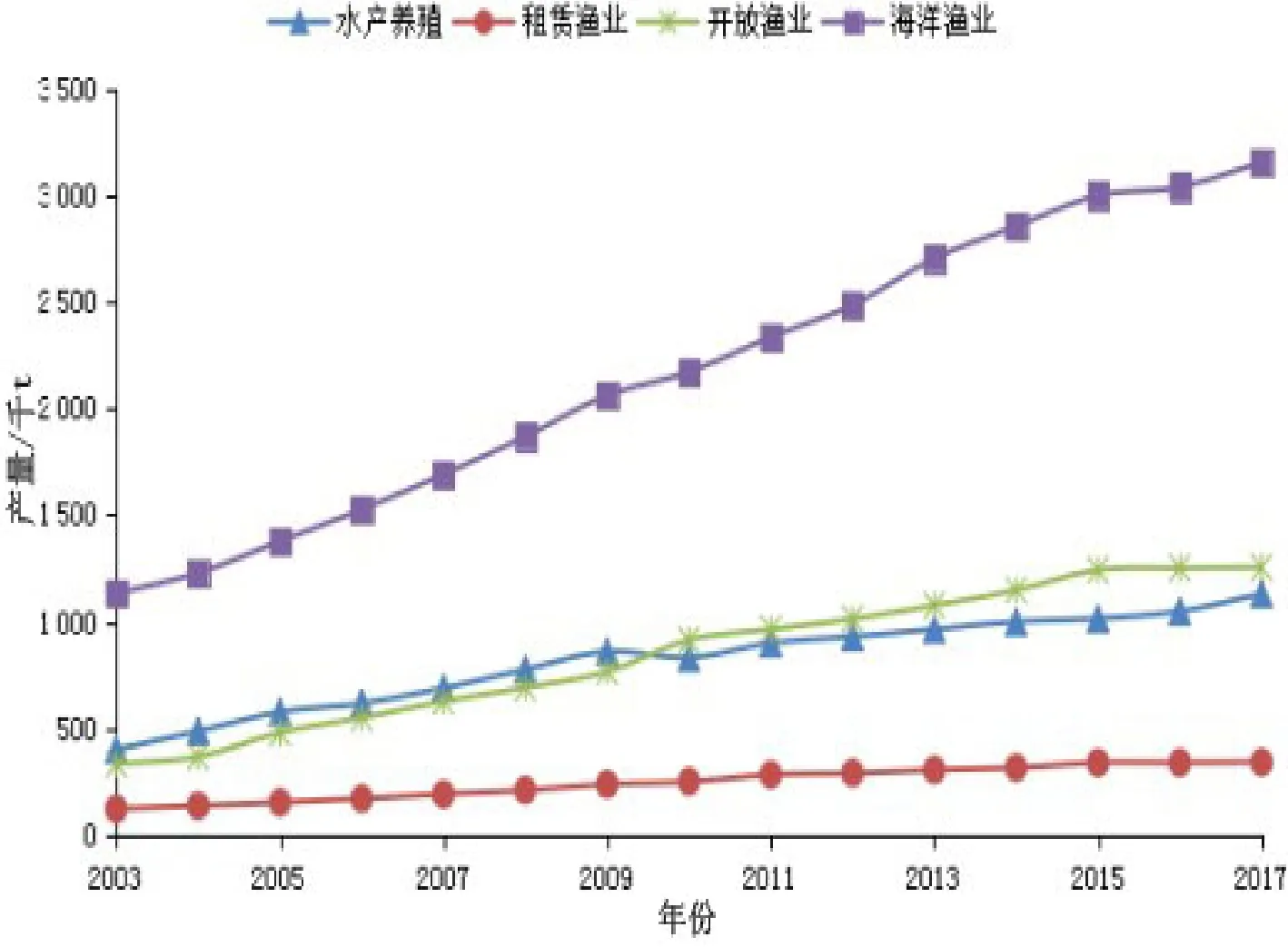

缅甸渔业的财政年度是指当年的4月至下一年度的3月。图1为2003~2017财政年度缅甸渔业局统计的各类渔业产量的变化情况。2003年缅甸的水产养殖、租赁渔业、开放渔业和海洋渔业产量分别由40.04万t、12.23万t、33.20万t、113.23万t上升至2017年的113.04万t,34.10万t、125.40万t和315.21万t,上升比例分别为282.3%、279.9%、378.8%、278.4%。由此可见,缅甸渔业自21世纪以来迅速发展的趋势。从缅甸各类渔业产量占比来看,根据渔业局数据,2003年缅甸的水产养殖、租赁渔业、开放渔业和海洋渔业产量占比分别为20%、6%、17%、57%,2007年分别为19%、6%、21%、54%。十几年来,缅甸渔业占比情况变化不大,海洋渔业产量占一半以上,水产养殖约占1/5。当前随着渔业资源的匮乏及国际社会对渔业资源保护的重视,同期许多渔业大国如泰国、菲律宾水产养殖产量占比均达一半左右,大力发展水产养殖将是缅甸未来渔业发展的方向。

1.3 出口贸易

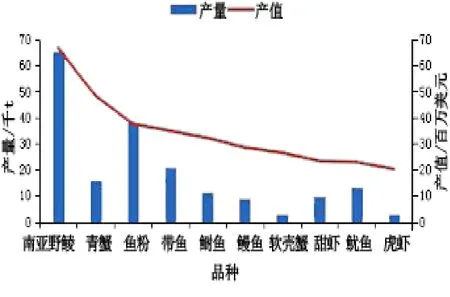

近年,随着经济全球化的不断发展,世界各国的经贸往来日益频繁,水产品国际贸易发展迅速。2017年缅甸出口水产品产量达56.82万t,产值达7.12亿美元。根据缅甸渔业局统计,从大类来分,2017财政年度缅甸出口鱼、虾及其他水产品的产量占比分别为69.4%、2.8%、27.8%,产值占比分别为54.2%、8.5%、37.3%。图2为2017财政年度缅甸出口水产品主要品种的产量及产值,南亚野鲮产量及产值最高,分别为6.51万t和6653.6万美元,青蟹产值居第二位,达4 827.2美元,产量仅为1.56万t,鱼粉的产量及产值居第三位。

图1 2003~2017财政年度缅甸水产养殖、租赁渔业、开放渔业和海洋渔业的产量变化情况

图2 2017缅甸出口水产品品种的产量及产值

1.4 管理部门及政策

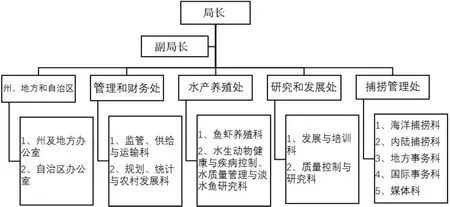

缅甸渔业局是隶属于农业、畜牧与灌溉部的政府性机构,大致的行政框架如图3所示,其主要职责及管理目标如下:颁布渔业法令、执行与可持续发展目标一致的行动计划;提供并收集与渔业相关的准确的信息及数据;系统地执行渔业合作管理,维护生态系统;通过实施良好的水产养殖实践等先进的渔业技术以发展水产养殖产业;实施基于渔业资源可持续利用的有关研发、推广、知识普及服务及资源开发;遵守与市场要求一致的水产品质量标准。渔业局在各州、地方、区一级还设有相应的管理办公室,协助当地的渔业管理工作。

为加强渔业管理,缅甸颁布了一系列的法规、政策以规范渔业作业,保证渔业的可持续发展。渔业政策方面,国家层面的法律有1989年颁布的《外国渔船捕捞权法》 和《水产养殖法》,1990年的《缅甸海洋渔业法》,1991年的《淡水渔业法》,1993年的《缅甸海洋渔业修正法案》和《外国渔船捕捞权修正法案》 等。同时缅甸还遵守执行部分国际通行的相关规定,如《负责任渔业行为守则》、《IUU捕捞国际行动计划》、《港口国措施协定》(2009)、《区域行动计划IUU》 等。此外,缅甸渔业局也致力于加强渔业资源的保护,签署《生物多样性公约》,承诺执行有关发展可持续性渔业的目标。

图3 渔业局行政框架

2 缅甸渔业发展的制约因素

2.1 重视不足,管理不善

缅甸是世界上经济发展水平低下的国家之一,政府各部门预算本就捉襟见肘。据有关数据,2016年缅甸农业、畜牧与灌溉部的经常性预算中仅0.8%拨付给了渔业局[4]。资金不足是渔业局无法有效地实施监督、控制和管理责任的原因之一。就管理而言,以海洋渔业为例,当局对于每年规定的休渔期的脆弱的执行能力导致外国渔船的非法捕捞屡禁不绝,离岸的底拖网渔船时常进入近岸区域进行破坏性的捕捞作业[5]。此外,由于缅甸长期政局动荡,政府行政效率低,腐败行贿寻租现象难以有效根除,在2017全球清廉指数排名中,缅甸位列130位,政府各个行政部门的管理饱受诟病,由此引发的各种统计数据的真实性也备受质疑。国际粮农组织自2009年起开始质疑缅甸渔业数据,因为2009年缅甸报告的海洋捕捞渔获量年均增长率超过8%,而2008年热带风暴“纳尔吉斯”使该国遭遇了有记录以来的最严重自然灾害,因此从2015年数据开始并回溯至2006年,粮农组织根据结构性数据大幅调低了缅甸海洋和内陆渔获量以及缅甸在国际上的渔业相关的排名[2]。

2.2 渔业资源持续衰减

缅甸的人口增长导致对水产品需求不断增加,加上工业化和城市化的发展,生态环境及渔业资源都不可避免的遭受过度开发。世界野生动物学的弗里乔夫·南森博士曾就缅甸的渔业资源状况做过两次调研,作为评估缅甸专属经济区渔业资源最大可持续产量的基础。1979~1980年的调研旨在了解缅甸专属经济区现存生物量,记录海底及水文条件的类型,2013~2015年的调研则扩展至收集更广泛更细致的数据如鱼类的分布、总量及品种,调查区域的水温、盐度、含氧量、营养物和沉积物等。调研结果显示1979~1980平均中上层生物量为100万t,2013~2015年现存生物量仅剩19万t,减少了80%;1979~1980平均底层生物量为75万t,2013~2015年现存生物量仅剩32万t,减少了50%;调研还显示,最有价值的商业品种如金线鱼、黄鱼、海鲶、鲷鱼大幅度减少,而那些价值较小容易繁衍的品种却大幅度增加,这些都是过度捕捞的典型后果[3]。

2.3 水产养殖相关技术水平和设施装备较为落后

缅甸的渔业虽然在不断发展,但与周边几个渔业大国相比仍有较大的差距。水产养殖主要以池塘养殖为主,养殖模式主要是粗放型和半集约化,普遍存在设施化程度不高、池塘淤积、污染严重、养殖水体环境恶化、养殖疾病频发、水资源浪费大、产量不高等问题。也使用网箱养殖,但多为普通网箱,结构较为简单,养殖规模有限,产量较少,设施化程度也比较低,而且对环境影响较大。近年缅甸开始发展稻田兼养,期望能够向复合型的生态养殖模式发展。养殖品种仍然以传统的印度鲤鱼、南亚野鲮、罗非鱼等为主,一些在邻国已经得以迅速发展的高值化品种如攀鲈、斑鳢等在缅甸并不多见。水产养殖相关技术也较为落后,以鱼类饲料的生产加工为例。缅甸当前的鱼饲料主要是农业加工副产品如来自稻米加工厂的米糠和碎米,来自油坊的花生油饼,使用营养均衡的颗粒状饲料能够提高鱼的成长效率,缩短养殖周期,被越来越多的国家采纳,而缅甸远远落后于其他国家[6]。

3 中缅渔业合作的可行性及合作现状

3.1 可行性分析

稳定可靠的双边政治关系和良好的合作环境是任何国家开展合作的基础。2014年9月现中国农业农村部长韩长赋访缅,两国部长签署了《中华人民共和国农业部与缅甸联邦共和国农业与灌溉部关于加强农业合作的谅解备忘录》,决定成立中缅农业合作委员会,为深化双边农业合作初步构建了国家层面的对话协调机制[7]。2016年8月,缅国务资政昂山素季应邀访华,明确表示缅方欢迎中方倡导的“一带一路”和孟中印缅经济走廊合作倡议[8]。2017年5月,在中国举办“一带一路”国际合作高峰论坛期间,两国还签署了《中缅“一带一路”合作谅解备忘录》,这成为两国在“一带一路”框架下进行战略对接和政策沟通的标志性成果[9]。当前一系列中缅农业和经贸领域备忘录和合作框架的签署为双方开展渔业合作提供了保证。与此同时,作为渔业大国,中国近年在池塘养殖、工厂化养殖、网箱养殖及加工等行业都取得了长足的进步,部分研究成果已经在世界范围内居于较为领先的水平,在中国倡导渔业走出去及深化大湄公河次区域建设的背景下,双方积极开展渔业合作是实现共赢的方向。但是,中缅开展渔业合作也有很多不利因素,长期以来,缅甸的基础设施存量低,建设落后。根据世界经济论坛《2017年全球竞争力报告》,对竞争力居于前137位的国家的基础设施和宏观经济稳定性等指标进行评估,缅甸未进入其中[10]。缅甸的交通设施严重滞后于东南亚国家,电力供应严重短缺,近年来的众多群体性排华事件也增加了合作风险。

3.2 合作现状

缅甸自1950年6月与中国正式建交以来,中缅双边关系虽然经历过一些波折,但总体发展态势是良好的,各领域包括渔业的交流与合作不断加强。贸易方面,中国一直都是缅甸水产品主要出口国,根据缅甸渔业局统计,2017年缅甸出口中国水产品总量达11.78万t,产值为1.98亿美元,产量及产值在缅甸出口国中中国居第2位。国家相关部门及科研院所层面的项目合作也在如火如荼地进行中,如农业农村部、科学技术部的国际交流合作项目,澜湄合作五年行动计划等。2017年6月,为落实中国-东盟海上合作基金项目“中国-东盟现代海洋渔业技术合作及产业化开发示范”任务,推进与“一带一路”东南亚沿线国家在渔业科技领域的交流合作,中国水产科学研究院南海水产研究所专家组赴缅甸访问交流,务实推动中缅现代渔业产业园的建设[11]。12月上旬,联合国粮农组织 (FAO)、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心和缅甸渔业局在仰光联合主办的“缅甸农渔综合国际研讨会”,下旬,淡水渔业研究中心专家组赴缅甸执行农业国际交流与合作项目“缅甸标准化稻田养鱼技术示范与推广”。缅甸渔业局副局长表示,中国政府在缅实施稻渔共作项目,是中缅友谊和农业合作升华的体现,项目有效地提升了示范农户稻田产量、增加了水产品供应,希望能够与淡水渔业研究中心就推进中缅稻渔合作签订协议,持续推进项目的开展[12]。此外,随着缅甸政治民主化和经济改革的不断深入,跨境投资合作环境有一定改善,缅甸已经成为许多国外企业包括中国企业的重点投资区域,从渔业苗种引进到养殖到水产品加工的企业合作也在不断加强。

4 中缅渔业合作建议

4.1 加强渔业合作国家层面的宏观引导、统筹协调,完善政策支持

中国当前的渔业“走出去”存在一些普遍性问题,如企业实力不强,资金短缺,规模较小,对投资国的发展规划、优惠政策、法律法规等缺乏深入的了解。因此,首先,有必要加强渔业合作国家机构层面的宏观引导、统一规划、明确合作思路、发展方向,合理进行项目布局。其次建立海外渔业合作项目的可行性和风险评估机构,做好合作前的市场调研,如缅甸的水域环境、地理气候、资源状况、渔业产业政策、水产品市场潜力、人均收入、水产品消费能力、风土人情等,特别是加强对缅甸当地群众关切问题的研究(如环保问题),完善风险预警机制和应急机制,增强“走出去”渔业企业的抗风险能力;再次,完善政策支持体系,如简化审批程序,优化税收政策,完善法律法规,加强保险机制,提供金融支持等,促进渔业合作管理的规范化和制度化;最后,提供信息咨询服务,促进渔业企业间的信息共享,研究并推广可复制的经验。

4.2 做好渔业合作项目的宣传工作,尊重民意,兼顾各方利益

虽然“一带一路”倡议已经和正在得到许多国家的认可和支持,但不可否认的是,这个倡议构想也面临一些需要解决和澄清的问题,一些国家对此仍然存有较大的怀疑、误解甚至是抵触情绪[13]。基于缅甸当前的国情,缅甸官方在公开场合态度较为积极,但就实际项目的推进而言,不论是官方还是主流民意的反应则是较为保守而谨慎的。2015年缅甸总统发言人吴耶图就表示:“中国企业到缅甸投资需要注意的是:我们的交往不再是以前那样只是政府间的交往,而是转变为民间的交往。另外,环保问题变得很重要。中国企业还需要更了解缅甸的文化和风俗习惯。[14]”因此,在开展渔业合作的过程中,“走出去”的中国企业要做好合作项目的宣传工作,确保信息的公开透明,尊重民意,处理好经济效益和社会效益的平衡,积极与非政府组织沟通交流,避免合作过程中再次出现项目因“民意”而被官方搁浅或遭遇当地居民以及环保团体抗争的事件。

5 中缅渔业合作展望

根据缅甸当前国情、渔业发展现状以及中国一带一路倡议、大湄公河次区域建设及渔业走出去的规划,未来中缅渔业合作的重点领域可从以下几个方面展开:首先,基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域,包括交通、口岸基础设施建设,陆水联运通道,港口合作以及海上物流信息化合作建设等[15]。基于缅甸当前渔业基础设施落后,国家投资力度不足,电力、交通和通信等辅助设施也较差的国情,中缅双方未来可加强渔业相关基础设施的投资合作,参与缅甸沿海渔港、码头、航灯路标、通讯导航等渔业相关基础设施的升级与改造。其次,加强渔业相关技术的交流与合作,以澜沧江湄公河合作专项为契机,深化自然资源的监测、保护和可持续性利用、水产养殖、水产品质量安全,水产品深加工等流域的技术合作。再次,投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容,包括投资贸易便利化、消除投资和贸易壁垒、商建自由贸易区等[15]。在“一带一路”及“孟中印缅”经济走廊建设的倡议下,中缅双方未来可致力于拓宽渔业贸易领域,优化渔业产业结构,挖掘渔业产业贸易的新增长点。最后,鼓励渔业企业与其他相关企业间优势资源整合、互补和共享,创建企业联盟,拓宽渔业企业对外发展空间,构建上下游产业配套、分工协作的完整产业链和价值链,形成对外发展合力,提高渔业的竞争力。如联合建立海外苗种繁育基地、水产养殖基地、疫病防治基地、渔船作业基地、水产品保鲜及精深加工基地、包装基地、储运基地、市场开发和销售基地以及综合性服务支撑基地(如渔船的生产、管理和协调,渔船维修、机电配件及燃料等后勤补给),组建围绕渔业发展全链条式集团,共同为彼此的渔业产业发展提供助力和支撑。