凝视手机对青年女性行走时足底压力及下肢表面肌电的影响

2019-09-17刘丽新孟欢欢王迎霞赵焕彬

刘丽新 孟欢欢 王迎霞 赵焕彬

河北师范大学体育学院(河北石家庄050024)

《中国互联网络发展状况统计报告》[1]显示,截至2017年12月,我国手机网民规模达7.53 亿,其中20~29 岁年龄段的网民占比最高,达30.0%。手机为我们提供便利的同时也带来了一些负面影响。长时间凝视手机可能会导致脊柱姿势[2]、颈部[3]、上背部及肩膀部[4]疼痛等慢性肌肉骨骼问题,同时也会对步态产生影响。步行是人体进行生产与劳动最基本的运动方式,既简单又复杂,涉及到多个环节,包括神经、肌肉、骨骼、关节、足及趾等在多周期进行协调控制[5-6]。步行时足底与支撑面之间压力分布的轨迹反映了下肢乃至全身的生理、结构和功能等方面的信息,步行姿势的变化会对整个身体系统产生影响。凝视手机对手臂[7]和颈肩[8]肌群的影响已经得到广泛研究,得出的结论主要包括:操作手机时上肢的肌肉活动量较操作电脑时大,颈部和手肘前弯曲度明显。颈椎屈曲角度影响右上斜方肌、左上斜方肌的肌肉疲劳程度。尽管走路时凝视手机是非常危险的,但只有少数学者对下肢步态与肌肉活动情况进行研究。这些研究主要针对运动学步态参数[9],结果发现与正常步态相比,发短信时会增加每条腿站立时间,也就是减少摆动时间,步态速度显著下降。

关于凝视手机对下肢肌群和步态影响的研究较少,结果尚不明确。因此,本研究通过足底压力和表面肌电测量系统对正常人自然行走和凝视手机行走时足底压力和下肢主要表面肌群的变化进行数据采集,探讨步行时凝视手机对下肢肌肉做功和步态的影响,为相关研究提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究招募健康青年女大学生志愿者20名,年龄20~29 岁,无足部外伤史、足踝关节活动范围正常,无上、下肢骨骼肌肉系统运动障碍。所有受试者测试前72 小时内无剧烈运动,了解实验目的且自愿参加。由于个别受试者未能通过筛选(足部畸形、扁平足、高足弓等)或未能完成整个阶段的测试,导致部分数据缺失。本研究最终确定16名受试者,年龄23.5 ± 1.0岁,身高165.1 ± 1.1 cm,体重57.6 ± 2.2 kg。

1.2 实验设计

1.2.1 测试仪器

使用意大利BTSFREEEMG 300 无线表面肌电信号记录仪对受试者下肢主要肌群进行表面肌电信号采集与分析,采用双电极采集方式,电极中心的间距为2 cm,采集频率为1000 Hz,滤波范围50~500 Hz。

使用比利时RSscan公司生产的Footscan 高频足底压力测试系统对受试者完成两种不同步行任务时的足底压力变化进行数据采集,该测试系统由压力分布平板、数据采集盒、步态测试分析软件、专用数据线、专用跑道组成。测试频率为500 Hz,传感器厚度2.2 mm,传感器密度4 个/cm2,引出厚度1.5 mm,压力范围1~60 N/cm2,一致性为±25 g。

1.2.2 测试肌肉的选择

根据以往[10-12]对步态的研究和运动解剖学、运动生物力学,选取右下肢股直肌、股外侧肌、股内侧肌、胫骨前肌、臀大肌、股二头肌长头、腓肠肌内侧头和腓肠肌外侧头共8块肌肉。

1.2.3 测试的动作内容及要求

所有受试者分别完成正常状态(正常组)和凝视手机(手机组)行走时足底压力和表面肌电的测试,受试者脱鞋袜以自然状态在测试跑道上行走,每组均进行3次[13]有效测试,每次测试间隔1 min,正常组与手机组之间间隔3 min。每次测试要求踏在测试板上一个完整步幅,至少完成5 个步幅行走。正常组要求受试者按照日常步行习惯[14]完成测试;正常组测试结束后,进行手机组测试,要求受试者使用智能手机完成特定文本编辑任务(工作人员随机选择设计好的题目,受试者在手机上编辑答案)的同时,在测试跑道上行走。

1.2.4 测试流程

首先对受试者进行身高、体重等的测量并记录受试者基本信息。调整并校准实验所用设备,同时准备75%的酒精、脱脂棉、电极片、刀片、医用胶带。

安放电极:要求受试者换上短裤方便肌电测试,按照SENIAM[15]提出的解剖学标志标准,正确选择电极的安放点。按照Fridlund[16]等提出的方法对体毛和皮肤进行处理,安放电极片时注意电极之间的距离在2~3 cm,电极走向与所测肌肉肌纤维走向保持一致。

测试:依据实验设计有序进行,受试者在足底压力板上进行两种状态下的行走,并用无线表面肌电测试仪进行双下肢各肌肉表面肌电的采集。

1.2.5 数据处理

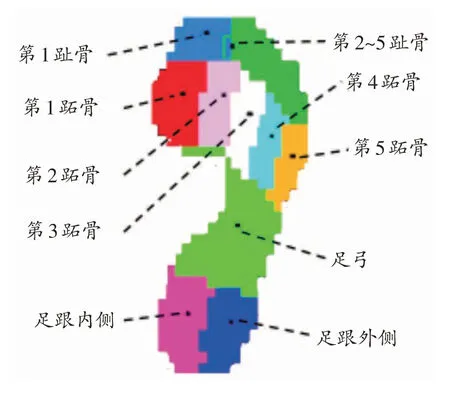

足底压力数据的分析使用配套软件Footscan7.0,分析过程将整足分为10 个区域[17-19](图1),第1 趾骨(Toe1,T1)、第2~5趾骨(Toes2~5,T2~5)、第1跖骨(Meta1,M1)、第2跖骨(Meta2,M2)、第3跖骨(Meta3,M3)、第4 跖骨(Meta4,M4)、第5 跖骨(Meta5,M5)、足弓(Midfoot,MF)、足跟内侧(Heel Medial,HM)和足跟外侧(Heel Ledial,HL)。该分析软件将一个步态周期中的支撑相分为着地阶段(initial contact phase,ICP)、前掌接触阶段(forefoot contact phase,FFCP)、整足接触阶段(foot flat phase,FFP)、离地阶段(forefoot push off phase,FFPOP)4个阶段[22-23]。对采集的足底压力数据进行压力中心移动曲线计算等操作,主要观测指标:步长、跨步长、步宽、压力峰值、接触面积、冲量、时相。足底压力数据为3 次测试的平均值,作为一个样本进行统计学分析。

图1 足底分区

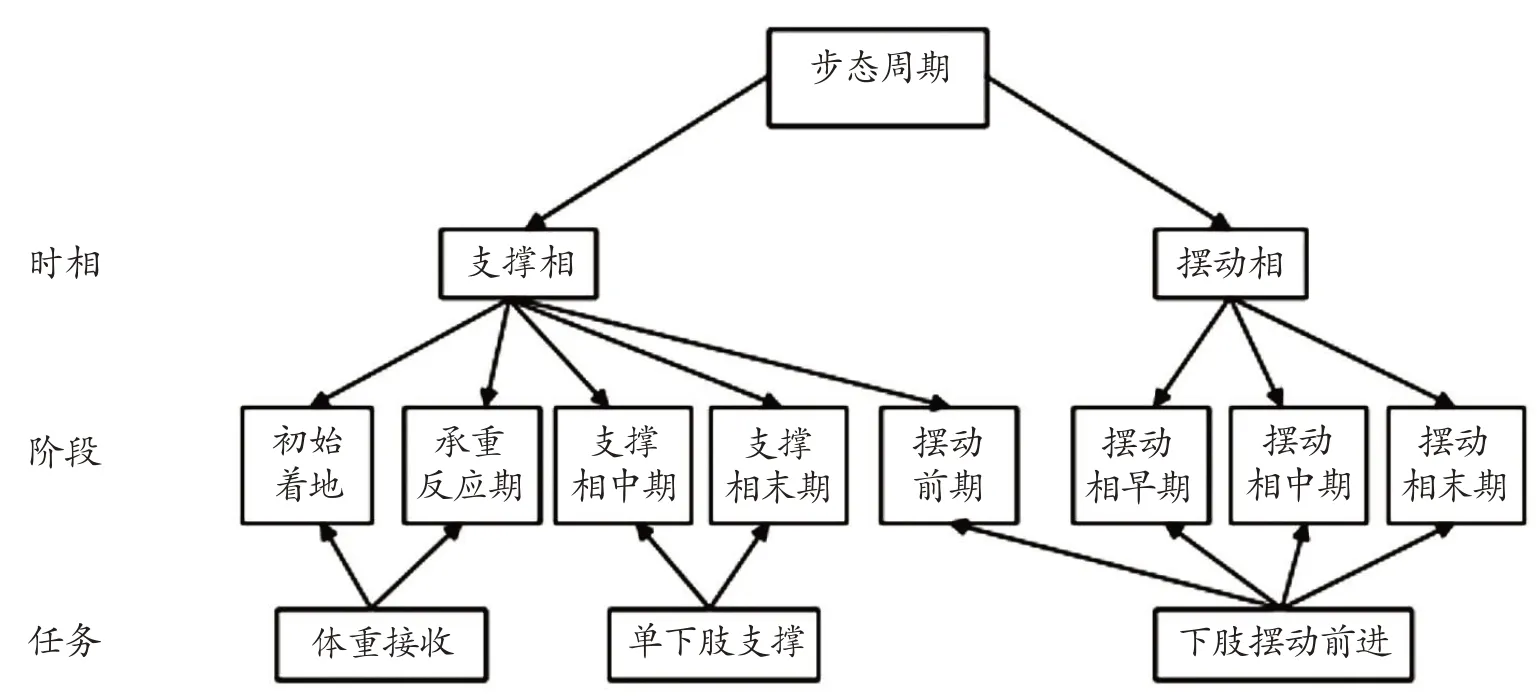

肌电数据分析采用配套软件BTSEMGAnalyzer,将采集后的原始肌电信号经过带通滤波(截止频率50~500 Hz)和全波整流得到处理后的肌电图,依据肌电采集同步视频划分步态周期时相(图2),计算所测8块肌肉在正常行走和凝视手机行走时各步态周期不同时相对应的均方根振幅(RMS)。RMS是表面肌电信号分析时域分析中较常用的指标,主要反映了肌肉的活性,也就是肌肉参与运动的程度。步态周期主要分为两个阶段——支撑相和摆动相[24],每个步态周期均包括8个功能模式(为了截取下肢各肌肉在行走过程中不同时相的肌肉活动RMS 值,本研究将初始着地与承重反应期合并成一个时期,即支撑相初期)。表面肌电数据为选取5个步幅中的3个中间值,这3个值均作为一个独立样本进行统计学分析。

图2 步态周期的时相、阶段、功能分期

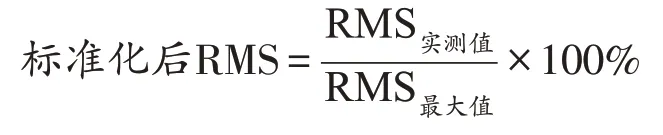

为避免电极粘贴的方法、位置以及附近肌肉的串扰和皮下脂肪厚度等对肌电信号幅度的影响,对每块肌肉所测的肌电信号幅度使用最大值归一化法(maximum value,MV)[20]进行标准化处理。具体方法为:在每位受试者一次测试中(电极片粘贴位置未发生变化情况下),找出该次测试每块肌肉在所有动作周期中RMS 的最大值,以该最大值作为该受试者每块肌群此次测试标准化的基准值,计算公式如下:

1.3 统计学分析

运用SPSS20.0 软件对数据进行描述统计,基线数据经统计分析符合正态分布,采用配对样本t检验对正常状态(正常组)和凝视手机(手机组)各测试指标进行比较分析,以平均数± 标准差表示数据结果。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 正常行走与凝视手机行走距离参数比较

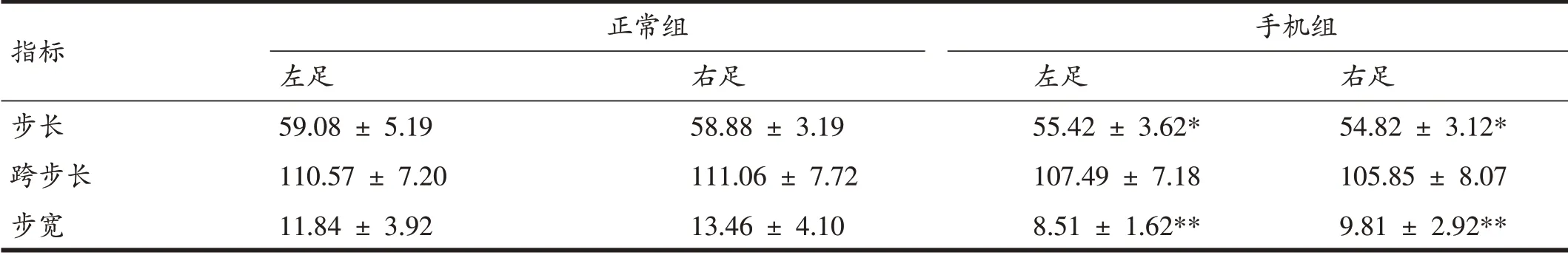

由表1 可知,与正常组相比,手机组左、右步长均减小(P<0.05);手机组步宽小于正常组步宽(P<0.01),表明行走时凝视手机步宽减小,稳定性变差。正常组跨步长与手机组跨步长相比差异没有统计学意义。

表1 两组步长、跨步长、步宽比较(n=16,cm)

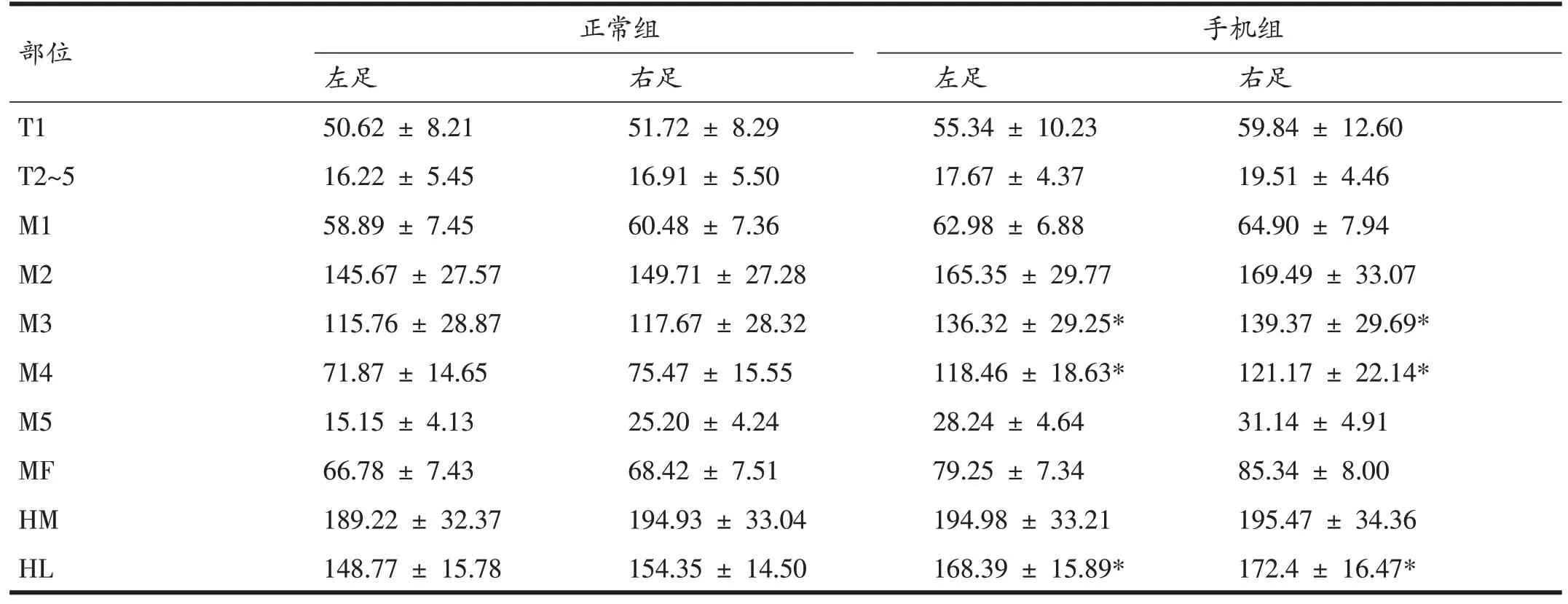

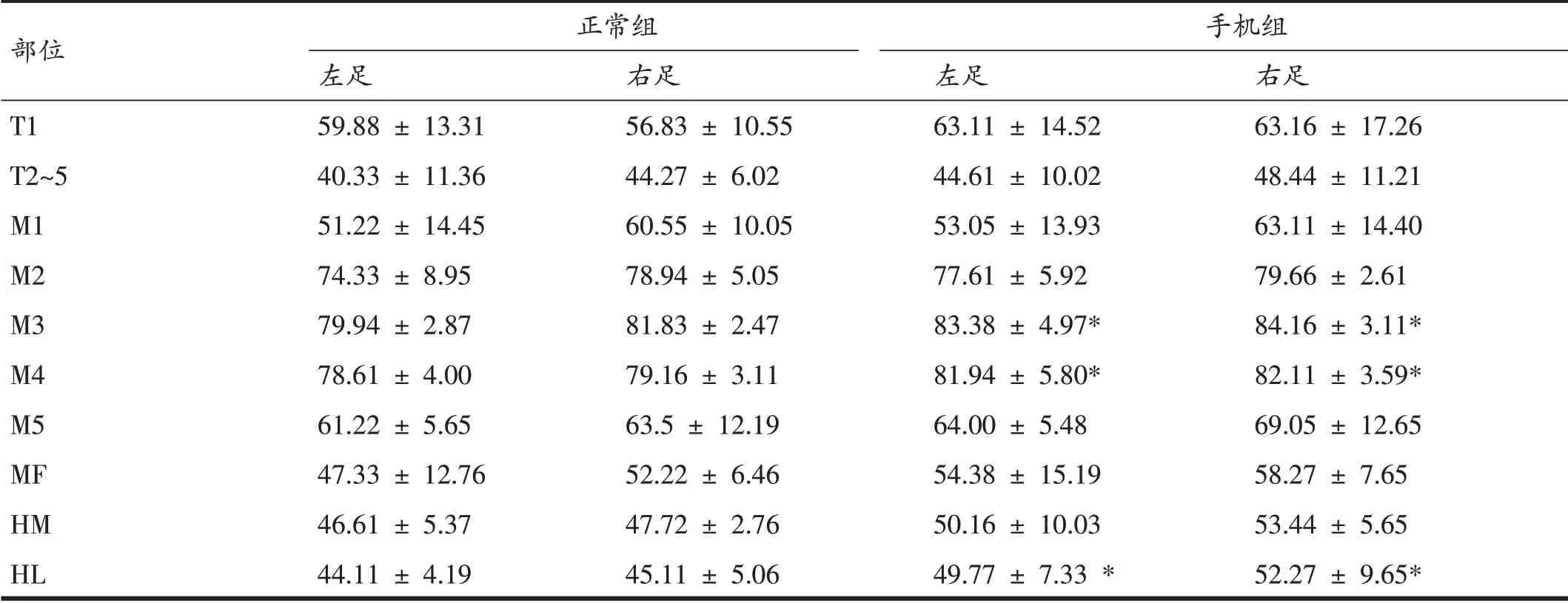

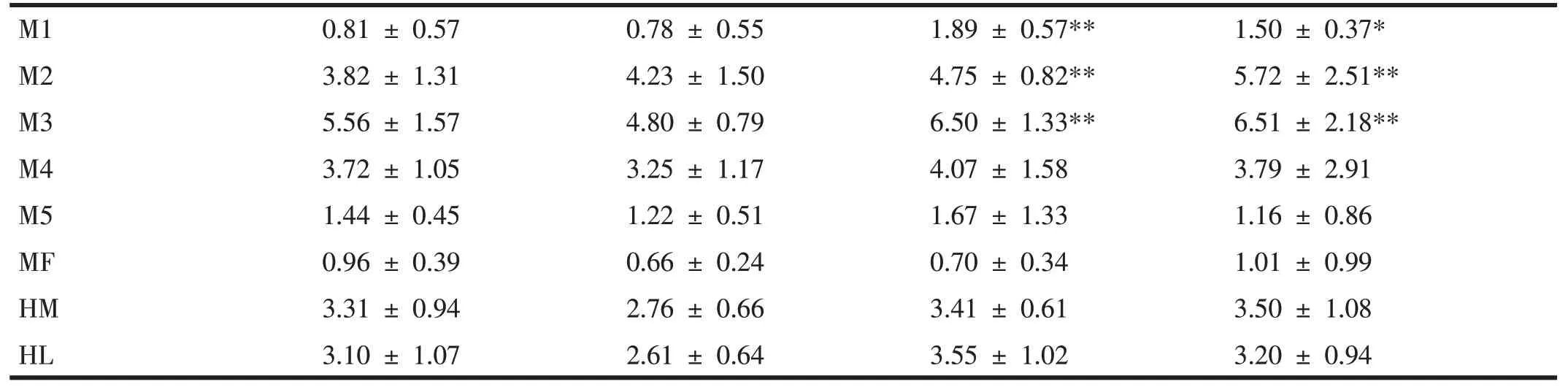

2.2 正常行走与凝视手机行走足底各区域压力峰值、接触面积比较

由表2 可知,手机组的左、右侧足底M3、M4 和HL区域的压力峰值大于正常组(P<0.05)。表3显示,手机组的左、右侧足底M3、M4 和HL 区域的接触面积大于正常组(P<0.05)。

表2 两组足底各区域压力峰值比较(n=16,N)

表3 两组足底各区域接触面积比较(n=16,%)

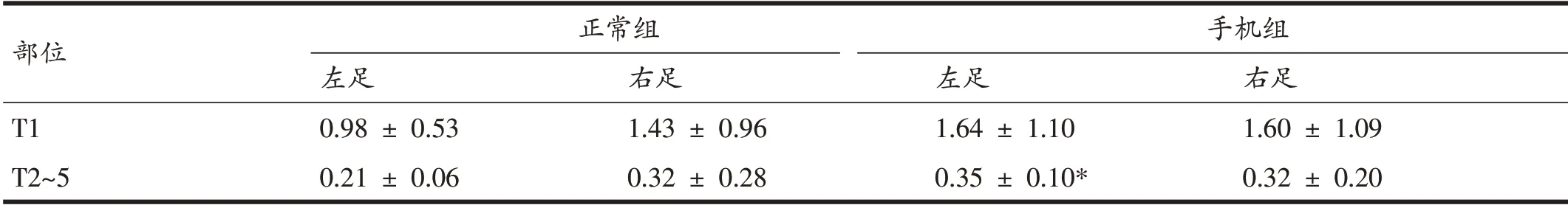

2.3 正常行走与凝视手机行走足底各区域冲量比较

由表4 可知,正常组自然行走时足底所受冲量最大的部位是M3、M2、M4,其余各部所受冲量大小依次为HM、M5、HL、MF、T1、M1 和T2~5。手机组足底所受冲量最大的部位是M3、M2、M4,其余各部所受冲量大小依次为HL、HM、M1、M5、T1、MF、T2~5。左右足分布规律大致相同。手机组M1 冲量高于正常组(P<0.05,P<0.01),M3、M2冲量高于正常组(P<0.01)。

表4 两组足底各区域单位面积冲量比较(n=16,N·s/cm)

(续表4)

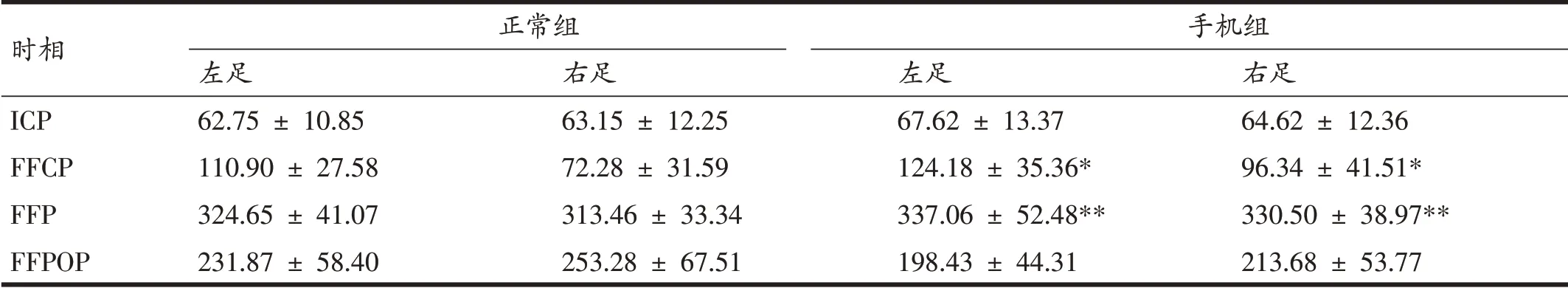

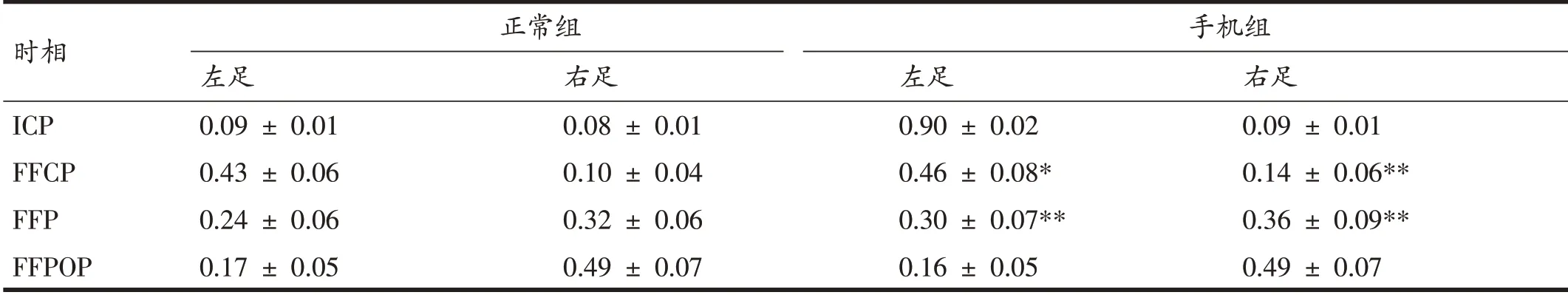

2.4 正常行走与凝视手机足着地过程时相比较

由表5 可知,手机组支撑相ICP、FFCP、FFP 和FFPOP 时间均高于正常组,其中FFP 高于正常组(P<0.01),FFCP高于正常组(P<0.05)。

由表6 可知,手机组行走时FFPOP 所占支撑相的百分比小于正常组,ICP、FFCP 以及FFP 均大于正常组。手机组FFP、FFCP 所占支撑期百分比高于正常组(P<0.05,P<0.01)。

表5 两组足着地过程时相比较(n=16,ms)

表6 两组足着地过程阶段占支撑相的百分比比较(n=16,%)

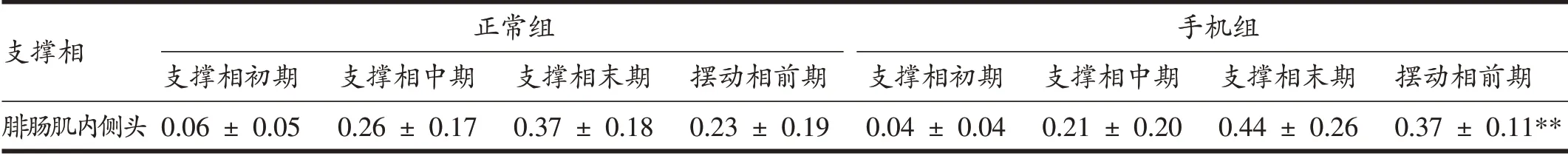

2.5 正常行走与凝视手机行走下肢RMS比较

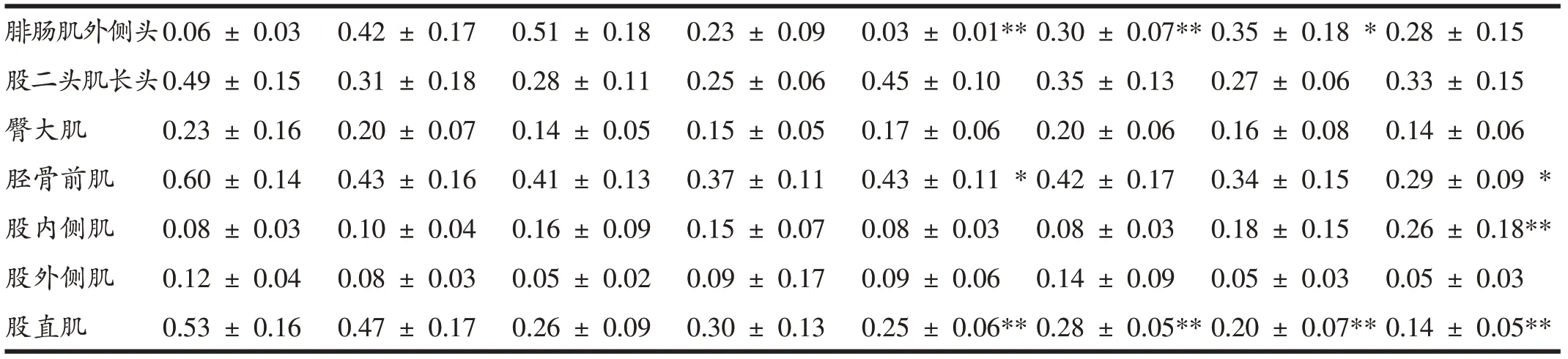

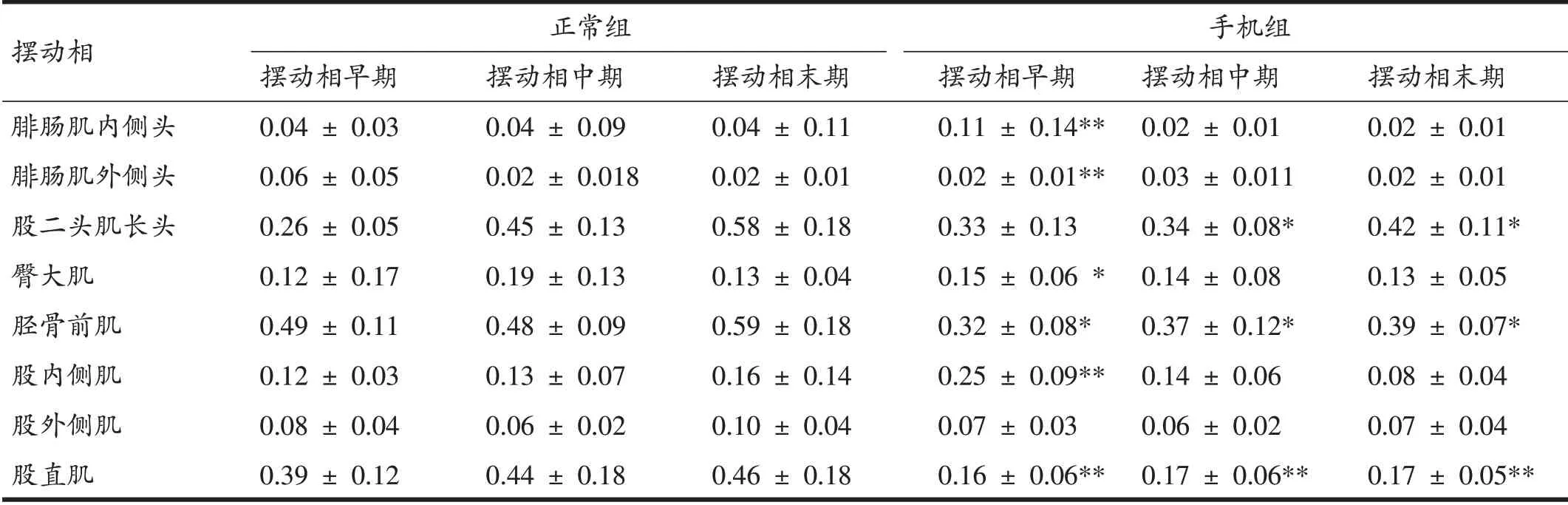

表7、表8显示,在整个步态周期各时相中,手机组股直肌的RMS 均低于正常组(P<0.01)。与正常组相比,在支撑相初期、摆动相前期及整个摆动相,手机组胫骨前肌的RMS均低于正常组(P<0.05)。与正常组相比,手机组在摆动相中期和摆动相末期,股二头肌长头的RMS 均低于正常组(P<0.05)。与正常组相比,手机组在摆动相前期和摆动相早期,股内侧肌RMS 均大于正常组(P<0.01)。在摆动相前期和摆动相早期,腓肠肌内侧头RMS高于正常组(P<0.01)。手机组在支撑相初期、支撑相中期、支撑相末期和摆动相早期,腓肠肌外侧头RMS 均小于正常组(P<0.05,P<0.01)。手机组臀大肌RMS在摆动相早期大于正常组(P<0.05)。

表7 两组下肢肌群支撑相RMS比较(n=16)

(续表7)

表8 两组受试者下肢肌群摆动相RMS比较(n=16)

3 讨论

在人们的日常生活中,行走时使用智能手机是非常普遍的现象,人们往往忽视了走路时的任务,而是过多甚至全身心地投入到其他任务当中如手机的使用。有研究表明,无论健康人还是老年人,在执行认知任务时,都降低了其步行速度,提高了步态可变性,增加了摔倒风险[27-28]。

3.1 足底压力分析

行走时左右足跟(或趾尖)着地点间的纵向直线距离称为步长,左脚向前迈一步为左步长,右脚向前迈一步为右步长。而同侧足跟(或趾尖)两次着地间的距离称为跨步长,又叫步幅。左右两足间的横向距离为步宽。步宽是反映步态稳定性的指标之一,步宽越窄则说明步态的稳定性越差。本研究结果显示,手机组步长、步宽、步幅小于正常组,表明行走时凝视手机使步长、步宽、跨步长减小,稳定性变差。正如England等[29]研究指出,步速降低和步幅缩小是水平路面行走时谨慎步态的特征。手机组左右足跨步长均小于正常组,说明凝视手机行走与正常行走相比步幅减小。Demura等[21]研究也证实边行走边使用手机电子邮件功能时,跨步长减少。凝视手机行走步长和步宽明显小于正常自然行走状态,凝视手机行走表现出了更为谨慎的步态。

压力是通过脚与支撑表面接触,使用离散传感器或多个传感器的矩阵来测量作用在每个传感器上的力。通过将测量的力除以传感器或传感器诱发的已知区域来确定压力的大小。在每个步态周期中,首先是足跟着地,足部逐渐放平,受力面积逐渐增大,然后足部完全放平直至足跟离地。人们为了在行走时凝视手机保持步态平衡,会增加足底与地面的接触时间,因此出现了本研究手机组左、右侧足底M3、M4 和HL 区域的接触面积明显大于正常组。压力的大小与足底与地面的接触面积有关,本研究结果显示,手机组左、右侧足底M3、M4 和HL 区域的压力峰值明显大于正常组。足部压力过大极易产生损伤,有研究显示足底某分区压力高是比较危险的,高压是溃疡形成的高危因素[30]。本研究还发现无论是正常组还是手机组,右足足底各区域的压力峰值、与地面接触面积均高于左足,可能是由于多数人右侧为优势侧的原因。

冲量表示力在一定时间内对足底各区域连续作用所产生的积累效应,对足底各区域所受冲量的研究对于足部损伤具有重要意义[31]。已有研究表明足部某一部位冲量过大,容易产生过度使用进而产生疲劳甚至损伤[32]。凝视手机行走时足底HL、HM 区域比正常行走所受冲量大,可见长期凝视手机行走足跟内外侧可能易出现磨损或者损伤。手机组M1、M2、M3区域冲量高于正常组M1、M3、M2冲量,与正常行走相比,凝视手机行走最容易损伤和疲劳的部位是M1、M2、M3。

由于行走时凝视手机步宽变小、注意力不集中等因素使稳定性变差,造成支撑腿较早的蹬离地面,摆动腿急于着地以保持身体的平衡稳定,进而表现出着地阶段在支撑期的百分比有所增加,手机组FFP、FFCP所占支撑相百分比高于正常组。凝视手机行走由于注意力不集中,增加了整足接触地面阶段时间。

3.2 下肢表面肌电分析

支撑相早期(初始着地和承重反应期),足踝与地面接触,踝关节发生跖屈,足跟起到支点轴的作用;膝关节屈曲吸收震荡,接受体重,胫骨前肌离心收缩来保持跖屈时的稳定性;股直肌离心收缩,膝关节缓慢屈曲。因此在支撑相初期股直肌和胫骨前肌的参与程度较大。王静等[26]的研究指出,在整个步态周期中,胫骨前肌肌电活动在支撑时相初期表现最为活跃。赵军等[25]的研究也指出,成年人在正常步行时为了保持膝关节一定的屈曲,吸收震荡,对抗重力,股四头肌群在足跟着地后有较大的肌电活动。支撑相中期,下肢通过踝关节背屈前进越过静止的足,而膝关节和髋关节伸展,并持续到身体重心调整到前足,保持下肢和躯干的稳定性。支撑末期开始于足上抬,此时使下肢处于更加后伸的位置且一直持续到对侧足着地。身体前进超过支撑足,并保持躯干和下肢的稳定。

摆动前期作为支撑相的最后阶段是整个步态周期中的第二次(最后一次)双支撑相。始于对侧下肢的初始着地,结束于同侧下肢足趾离地,然而在这个阶段发生的所有运动和肌肉收缩都与前进有关。当下肢突然快速摆脱体重时,后伸下肢利用向前的“推力”推进进程,踝关节发生背伸,腓肠肌群离心收缩控制踝背伸。小腿后肌群的主要作用是提供人体行走时的向前蹬踏力[33]。本研究结果显示,支撑相中期、支撑相末期、摆动相前期和摆动相早期腓肠肌内侧头、腓肠肌外侧头、股直肌、股内侧肌肌电活跃,尤其腓肠肌参与程度高。臀大肌在摆动相早期肌肉的RMS 较活跃,可能是由于低头凝视手机与正常直立行走相比步幅变小,不需要募集更多的肌肉参与运动。

摆动相早期,踝关节背屈不完全,摆动相中期通过髋关节进一步屈曲,下肢前移至体重向量线的前方。当踝关节继续背屈至中立位,膝关节顺应重心的要求进行伸展,胫骨前肌发生向心收缩。本研究结果显示,正常行走胫骨前肌在摆动相早期、摆动相中期、摆动相末期的RMS 高于手机组。摆动相末期始于胫骨直立位,结束于足着地。膝关节伸展使下肢前行股直肌和股二头肌相互收缩控制下肢摆动,当小腿移动至大腿前方时,完成下肢前行任务。摆动末期正常组股直肌和股二头肌RMS高于手机组。此结果与黄萍等[34]在研究中指出的股二头肌肌电活动在着地反应期和最终摆动期活跃具有一致性。因此在摆动中末期股直肌和股二头肌长头肌的参与程度较高。

3.3 研究局限性及展望

首先,本研究对青年女性足底压力及下肢表面肌电进行测量,而没有男性受试者,步态和下肢肌肉工作特征可能会因性别表现出一定的差异;其次,本研究无法反映长时间凝视手机行走时足底和下肢肌肉活动状况;同时本研究并没有涉及到操作手机的姿势,不同手机操作姿势可能会对步态及下肢肌肉活动状态造成影响。

因此,综合考虑以上因素,在未来凝视手机步态研究方面,应该对不同性别、手机操作姿势以及不同时长等进行研究;除此之外,可以加入运动学和动力学设备进行相关数据采集,以及多机同步测量,进而更加科学、全面地了解行走时凝视手机对步态及下肢肌肉的影响。

4 结论

青年女性凝视手机行走改变了其正常行走步态特征。凝视手机行走表现出了更为谨慎的步态,主要表现在步长变短、步宽变小、前掌接触阶段和整足接触阶段所占支撑期的百分比增加。

低头凝视手机行走导致足底第3跖骨、第4跖骨和足跟外侧区域的峰值压力高,与地面接触面积大;与正常行走相比,凝视手机行走时足底第3跖骨、第2跖骨、第1跖骨所受冲量较大,最容易出现疲劳和损伤。

与正常行走相比,凝视手机行走的步态周期不同时相的下肢各肌肉参与程度较低。正常组与手机组中,股直肌、胫骨前肌在所有步态周期中呈持续激活状态,股内侧肌、股外侧肌、股二头肌长头及腓肠肌在步态周期中呈强弱交替连续性变化。