与徐州书

2019-09-16杜怀超

杜怀超

黄楼:被放逐的仕生活

林语堂先生在《苏东坡传》中,把苏轼在徐州的这一段时期定为黄楼时期。文字不甚太多,或者说没有大写特写。究其原因,揣测一是黄楼,在苏轼的一千多首诗文以及一路发配迁徙、颠沛流离中,只是一段美好的光阴,稍纵即逝。另一方面,黄楼对于徐州来说,也就是现在的黄楼公园里,一座卷檐黄色琉璃瓦的三层小楼外,加上一些船舫、镇河铁牛,这般镜像,在徐州两汉文化的河流里,似乎遮蔽了一部分光芒。但是,徐州的苏轼文化是难以磨灭的,苏轼在徐州近两年的知州任职时间里,写下了三百多首诗文。

当年,即便是没来参加黄楼诗会的弟弟苏辙,在繁忙公务之中也给寄来了泛着光芒的《黄楼赋》。苏轼本人也亲笔创作了《九日黄楼作》一文。苏轼对徐州的热爱,从他的大量徐州书写《放鹤亭记》《赠百步洪》《登云龙山》等文章中可见一斑。

沿着黄河南路,稍微走上一段,就抵达黄楼公园。园子不大,风景都在历史深处。但是每每外地朋友来到徐州,我都会带着他们来此一坐。什么话也不说,也不需要说什么。就这么静静地与苏轼对话,与黄楼对话,与历史对话。

林语堂说,苏轼的生命从四十岁的徐州黄楼开始的。这出发点大约指的是苏轼为官,在徐州时候完全可以施展自己抱负的。因为自苏轼二十岁走上仕途开始,十几年时间里,多是副职或者虚职,没有多大的才华施展空间。当他从密州辗转济南,莫名其妙地改任徐州后,才有了平生难得的机会。

苏轼在徐州的生活,可以归纳到黄楼这幢建筑物上。黄楼,从苏轼以及资料的资料,土为黄,土实胜水等等意思,所以名叫黄楼,这两字也是苏轼亲自书写的。对于黄楼的建造,有人认为这是苏轼给自己树功绩的,好让后人记住。也有人说,苏轼建造黄楼,是一种浪费土木,而且还拆了项羽的霸王楼木料。当然,关于拆霸王楼的事件在后来书中有解释。那时的霸王楼已经是废楼了,处于一种年久失修的状态。苏轼建造黄楼,体恤百姓,不想大兴土木、劳民伤财,所以就废物利用了下。

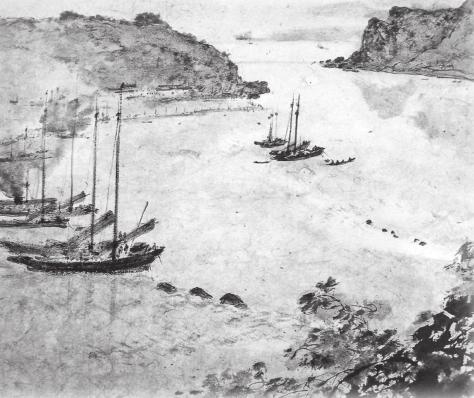

而我要说的是,苏轼建造黄楼,出于一种镇水灾的寓意。徐州这个地方,黄河、京杭大运河横穿而过,再加上泗水、沂水等河道,以及吕梁附近的百步洪、秦梁洪等“三洪”,可以说徐州水患也是很严重的,历史上徐州城多次被大水灌顶过。

苏轼的内心,受到道家文化的影响很深,他对金木水火土相生相克等原理还是心存敬畏的。想必这就是他在治理黄河水患后的一个措施吧。这个想法我们从后来苏轼在带领徐州城老百姓,于老石谭附近,跪拜苍天求雨,以解徐州干旱之急的记载中得到佐证。堂堂一个徐州的市长,也能戴着道家文化的帽子,与民众一起,祈雨。后来确实下了一场雨。当然,苏轼的祈雨,是否有效果,暂且不说,但他救民于水火的情怀理当为人们所称道。

我们还是从回溯黄楼故事中来寻找答案。

苏轼抵达徐州三个月后,刚料理完家中儿女情长之事,带着家眷在徐州安顿好后,一场铺天盖地的大水,从远处直奔徐州城来。这完全是对苏轼新官上任的一种考验。大水大到何等程度,据说城中最高的地方,距离城外之水只有两尺左右。这种情况下,只要城池坍塌,大水灌进城里,生灵涂炭,绝对是一种灭顶之灾。徐州城的老百姓和富人们都看到了水患的巨大险情。富人们已经开始了出逃的计划。苏轼获悉这一情况后,立即给予了阻止,并对他们说,只要有他苏轼在,就有徐州城在。他苏轼与徐州城共存亡。富人们看到了一州之主如此誓言,他们就打消了出逃的念头,转而加入抗洪之列。

苏轼在抗洪中的形象,史书上记载确实很有趣。不似今天有人抗洪的作秀,西装革履,抹粉施黛,等待着各地媒体记者的摆拍。苏轼呢,赤脚,身著一蓑衣,头戴一頂斗笠,手拿一把铁锹,终日在堤岸和城墙上巡防。这般模样,让老百姓大为感动。市长级的苏轼和他们一起共同对抗水灾,他们还能说什么呢?苏轼还做了一个举动,把家搬到了城墙上,吃住在城墙上,“结庐城上”。这种与民共存亡的斗志激发了大家的志气,在经过七十多天的抗洪中,苏轼和徐州城的人一起打败了洪水,保住了家园。事后,苏轼从老百姓的福祉出发,做了两件事。一是给当朝皇帝上书即《徐州上皇帝书》,苏轼在书中详细汇报了徐州水患的情况,恳请皇帝对于徐州给予慰问和救济;另一件事就是建黄楼。

建黄楼一事遭人非议过,说苏轼在为自己建立功绩,这未免有些狭隘了。我们知道,黄楼建成后,苏轼发动了自己的文人墨客朋友圈,这里面就有他的弟弟苏辙、学生秦观秦少游等等诸位文坛名流。一场盛大的黄楼诗会,是当时徐州的一大新闻,给新生的黄楼注入了文化的力量。黄楼在今天,不仅镌刻着官、军、民抗洪的故事,还有她所因此形成的苏轼文化,形成当下“南有杭州苏堤,北有徐州黄楼”的人文景观。

谈及徐州,黄楼的故事总是要遮蔽了苏轼许多徐州的时光,比如他多次去燕子楼、百步洪,比如他常去云龙山,再如徐州也筑有一道叫苏堤的堤岸,也是苏轼当年在徐州做市长时期建造的。游山玩水,这是文人骨子里的天性。苏轼,在处理完公务之余,更多的时间是留给了那个放鹤的山人,一个叫张天骥的山野隐士。

如果我们比较下苏轼为黄楼而作的《九日黄楼作》和为张山人而作的《放鹤记》,其后者影响远胜前者。区区写一个放鹤的诗文,为何能与铭刻丰功的黄楼相媲美?

张天骥,又张山人,云龙山隐居之人,一生爱好养鹤放鹤。手中的两只鹤,成为他一生的寄托。他的时光与生命,在俗世之外,完全与山林野鹤合二为一。鹤与他,互为陪伴,互为自己。在张山人看来,与自然靠近,融为自然,不也是人生的一种臻境?张山人过着与山林野鹤为伍的日子,朝饮山泉,暮唤双鹤,闲适飘逸,与世无争,清净无为。功名利禄如何,达官显贵又如何?史书记载,当年苏轼带话要见他时,张山人没有理会。究其原委,一个山野之人,还有必要去攀权附贵?他的志趣,就是两只在山林天空中自由展翅的鹤,一只是鹤,另一只就是他自己。

张山人婉拒了苏轼,但是不能阻止他自己寻上山来。这一来,不要紧,居然沆瀣一气,臭味相投。苏轼与张山人,居然就像多年的老友,或者说另外的一个自己。苏轼常常于公务之余,携美酒,挽佳丽,上山找张山人推杯换盏,觥筹交错,不分昼夜星辰,一时间海阔天空,聊得天昏地暗。云龙山放鹤亭,成了苏轼在徐州一处放飞自我的精神空间,以致多次醉酒山中,有次竟然醉卧在山路上的一块巨石上,一副横山卧水之状,山石亦他,他亦山石。那时,只有一个酩酊大醉的云龙山,一个真性情的文人苏轼。如此坦荡的胸怀,难怪苏轼能写出“大江东去浪淘尽,千古风流人物”豪迈的诗句。

如果我们回首审视苏轼在徐州的生活,黄楼是一种入世的生活,放鹤亭则是一种出世的生活。究其苏轼的一生长河来看,在他历经被贬放逐、颠沛飘荡之后,早已从达则兼济天下的梦想,已经演绎成隐遁林泉的出世之思想。放鹤亭的生活才是他内心的生活。什么功名、利禄,到头来,终究是一场虚无,“人生如梦,一樽还酹江月”。苏轼在悟透人生哲学的意义、看透人生的虚无本质之后,他想起了当年济南分别时与弟弟的约定,“功成身退,夜雨对床”。实际上无论功成与否,都可以回到初心“夜雨对床”,回到放鹤的云龙山。“小舟从此逝,江海寄余生”。“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”……一个性情率真的苏轼,一个旷达飘逸的苏东坡,从此屹立在天地间。

一切实相都是虚相。世间混沌空洞,万物皆幻,心安即归处。我想,不管后来否极泰来的苏东坡,在多少次放鹤般的生活和夜雨的旅途中,只要忆及徐州这段黄楼的生活,古城徐州的抗洪、寻煤、建堤等事,相信他的内心一定有阳光照过黄楼,毛茸茸的,又格外地澄澈洞明。

曹参:布衣群里的丞相

翻阅汉代册页,在众多的开国功臣中,曹参应该是说集大成的胜利者,其大智若愚,不仅赢得汉高祖刘邦的肯定,还赢得了汉惠帝的绝对信任;一生无风无险,平安度过。即使是高于他的、当年直接分管自己的萧何,都难以望其项背。萧何后期,若不是手下门客以及一些人的好心提醒,以贪污、自毁名誉等方式,完成一个野心的诠释与洗白,否则,就不是在狱中度过一段时间的问题了,或许老死于囹圄之中。

作为刘邦的同乡、少年的伙伴以及一起打天下的战友,始终以忠厚老实的形象驻留在刘邦以及世人的心中。一个当时沛县的监狱长,随之起义后,一直冲锋陷阵在刘邦的左右,不离不弃。在三年的反秦战争、四年的楚汉战争中,立下不朽的功勋。也就是说,曹参,作为分管犯人的官吏,而且和当时萧何一样,都是泗水亭亭长刘邦的上司,却能以左右的身份,和刘邦一起反秦,居功也能把持沉默。尤其是刘邦在建立西汉政权后,论功行赏之际,力排众议,把负责后勤的萧何排在第一;而把推翻两个国家,攻下122个城池的曹参位列第二时,他依旧欣然接受。当然,我们还是能够体会到刘邦对昔日好伙伴的情感。究其戰功来说,曹参应该在异姓王韩信和彭越之后。这里看出刘邦对待同乡的情谊可见一斑,就连后来只在鸿门宴上立了一次功的樊哙,也被刘邦赐予了王侯的显贵地位。

曹参的忠诚、曹参的冲锋陷阵、曹参的不世之功,都深深低镌刻在刘邦的内心之中。这使得刘邦在鸟尽弓藏之后,怀疑韩信、怀疑彭越、怀疑萧何等人,却始终没有怀疑曹参一分一厘。其忠贞的形象,在刘邦的脑海中成为圭臬。这不能不说这是曹参的过人之处。

刘邦对曹参的信任,到了无以复加的地步。他在灭掉齐王韩信之后,把齐国的封地,赐予了自己的儿子刘肥,但是齐国的相国之位,还是由曹参来坐。齐国,不是一般的诸侯国之地,它远离汉王朝统治中心,距离上千里之遥,而且其前身是韩信的封地。再者,齐国,追溯其历史,原本是秦朝最后一块统一的地方,当地民风极其彪悍,也是最早反秦起义的地方。史册上记载的田横以及五百勇士以死抗争的悲壮,留给历史是永久的震颤。这也是当时韩信索要的地盘、刘邦最揪心不安的地方。现在,这片土地封给儿子刘肥,他知道,没有一个德高望重、有能力的人来辅佐齐王,刘邦是难以安寝的。

走进刘邦心中的首选之人,就是曹参,而且是唯一的人选。刘邦的印象是,曹参忠心耿耿、威名赫赫;是一个可以托付生命的重臣。这些词语对曹参来说,是多么高的荣誉和嘉奖啊!千古以来,皇帝能如此界定一个人,估计也只有曹参一个人了。

曹参做齐国的相国,好事。可问题是,曹参一直是一员武将啊,现在要从武将转变为文官,这是破天荒的事情。历史上既是武将又是文官的相国,恐怕也是寥寥无几。曹参就是其中的一个。

当时对任命曹参为相国的决定,朝中大臣是颇有微词。可是出人意料的是,后来武将曹参居然做的相当地好。这不愧是刘邦的同乡,知根知底。

也许曹参受到曾经上司萧何的影响,他对后来汉王攻进咸阳萧何金银珠宝不取,单独搜索整理秦朝留下的地契、户口等资料的事颇感震惊。这是萧何的了不起之处。有了这些资料在手,就等于把握了汉朝的半壁江山。曹参与萧何可谓亦有异曲同工之处。他曾在刘邦与项羽垓下之战时候,被汉王命令留守在齐国。这个曹参,就在那时开始关注起齐国的山川河流、风土人情来。这哪里是一个武将所考虑的事情。然而历史就是这么荒诞,曹参就是曹参。后来的结果想必读过汉史的都知道,齐国在曹参的治理下,不负刘邦所托。在曹参做相国之时,还曾多次协助刘邦带兵参加平叛代相陈豨、淮南王英布的造反,协同中央军取得了平叛的胜利。

从治理齐国来看,曹参可以说称得上是一位杰出的政治家。我们知道齐国不是一个等闲之地。除了是反秦抗秦的前沿之地,也是一块思想集中荟萃之地,墨家、道家、法家等思想学派云立,也就是说那时的齐国成了学术文化滥觞之地。而且,齐国也是黄老思想的诞生地。这些思想学术的集中,对治理齐国来说,尤其是对于武将出身的曹参来说,不啻是个巨大的挑战。

事情就是这么凑巧。一个武将出身的相国,到了齐国可谓是机缘巧合,尤其是在面对黄老思想的发源地。武将,其本身折射出的含义,就是战争。中国社会即春秋战国时代,一直到秦始皇完成统一,整整五百多年,始终处于战乱、饥饿的漩涡中。尤其是秦始皇统一六国后,百姓以为可以有个休养生息的日子。谁知道秦王朝的苛政残暴,以及无以复加的赋役,更是榨干了老百姓发的最后一滴血汗,搜刮尽最后一点脂膏。随之是反秦、楚汉战争,大小战争不下数百次,以致田园荒芜、饿殍遍野、民不聊生,百姓已经走到了崩溃的边缘。而齐地,则更是战争的重灾区。这些作为一名武将的曹参是深有体会的,很多发自齐地的战争,曹参都曾亲自参加的,其血流成河,其横尸遍野,其家破人亡,曹参都是亲眼目睹的,这对曹参后来治齐提供了一定的参照。

历史证明,曹参并不是一介武夫。从曾做过沛县狱掾来看,至少是读过书,具有一定文化的武将。暴政和战争,让他深深知道作为老百姓,最需要什么。天赐良缘。齐地的黄老之术,正是曹参心中所需要的。为了彻底领悟或者实施治齐的黄老思想,曹参请来了当地善治黄老学说、颇有名望的盖公,安置于自己的正堂,作为自己的政治顾问,虚心请教治齐之策。

历经无数兵燹之灾的齐地百姓,最渴望的就是安定生活、发展生产的政策。曹参治齐九年,除了精心推广以轻徭役、薄赋、节俭、省刑为主要施政内容外,不过多地干扰百姓的活动,让他们有充足的时间自主安排生活与生产。这种无为而治的方式,完全是一种对经年战争的自我疗伤。“故相齐九年,齐国安集,大称贤相”(《史记·曹相国世家》)。曹参治齐的黄老之术,顺应了百姓的意愿,因此齐国走上了稳定发展、和平安宁的道路。

齐国的治理是成功的,得到了刘邦的高度肯定,这里面也包括萧何。作为当初沛县的主吏掾和狱掾来说,在历史上都是惊人的。萧何后来坐上了汉朝的第一任丞相。从县吏到丞相,之间的距离,是让人咂舌的。而曹参的治齐,同样是令人惊叹的,毕竟他是多年的武将出身。

当萧何年老病衰、大去之势不远矣,汉惠帝追问他多年后谁可以做汉朝的丞相时,萧何也是力荐曹参,其想法与汉惠帝完全一致。要知道,萧何和曹参两人之间是有缝隙的。有人说是因为刘邦在论功劳时,萧何排在曹参的前面,曹参屈居第二。另据文字记载,萧何曾经三次求曹参,要求他上书皇帝,举报自己的贪污腐败之事,屡次被曹参拒绝了。这种事确实难以操作。如果说两人之间没有隔阂还好,写举报信,是对萧何自己侮辱名声的一种手段,以此获得刘邦的信任。但是不知道内情的人,还以为曹参小人之心,是对萧何的打击报复呢,况且他们还是沛县老乡、多年的同事!

不管萧何和曹参之间恩怨如何,他们二人始终以国事为重。当汉惠帝咨询萧何死后谁可以接替之时,萧何依旧推荐了曹参。实际上,当时的刘汉惠帝也已经早有了答案。曹参的忠诚以及在齐国的表现,早已经成为汉惠帝心中的不二人选。

做了汉朝丞相的曹参,其上任后满朝文武,包括皇帝等待他的三把火。尤其是汉惠帝,是迫不及待的,因为一是皇帝年轻,二是身后的吕后也是早就在暗中觊觎。曹参的三把火,对他稳定政权与局面,是何等的迫切与重要。新官上任,一改前人做法,这也是常规的为官之道。可是,谁也没想到,曹参的继任,不仅是没有燃烧三把火,反而是按兵不动,依旧按照刘邦、萧何制定的政策,不搞别出心裁的花样。官务清闲,无公可办,且终日以酒作乐。有些好事的官员来劝曹参,结果曹丞相是以酒堵住来客的嘴,直到酩酊大醉而去。曹参还在丞相府里进行了一项改革,把原先文字尖刻之人调出,找些循规蹈矩、宽容大方之人。正是因为这些人的存在,哪里出现一些小小的问题,也都相安无事。

汉惠帝看到此情景,坐不住了,就托曹参的儿子回家咨询。曹参的儿子曹窋做中大夫。汉惠帝埋怨曹相国不理政事,觉得相国是否看不起自己。后来曹参知道儿子是受皇帝之托。于是有了汉惠帝与曹参的一段对话。

曹参脱帽谢罪道:“陛下,您和高帝谁强?”

惠帝说:“我怎么敢跟先帝相比呢!”

曹参说:“那么萧何和我,谁个更贤能?”

惠帝说:“您似乎不及萧何。”

曹参说:“是的啊,高帝与萧何制定的政策明确完备,符合当下国家的发展,我们只管照着执行就是了,为什么要改变呢?”

曹参的做法,其实是对秦朝“有为而治”的深刻反省,他在继续齐国的做法“无为而治”。这是在西汉建立初期的特定条件下治国方略。尽管曹参在任丞相位置上三年,毫无建树,其以黄老思想作为政治上的指导思想,为后来的汉王朝繁荣创造了条件,其功劳是不可磨灭的。因为曹参这一做法,即曹参以百姓的选择为根本,以国家的发展为基本准则,而并没有从自身功名以及利益出发。这也就是后人所称之的“萧规曹随”。

曹参,好一个“无为而治”的治国方略!这一选择,也许还与他多年狱吏的工作经历,即秦朝的暴政行为有关。喧嚣之后归于平静。久久笼罩在战争与暴政下的人们,是多么渴望一个休养生息的和平宁静的日子,以备自舔伤口,自我疗伤。

戚夫人:相遇到底是谁的错

写完吕后,笔下的戚夫人久久不曾离去。

吕后,一个大龄剩女,忍受着自己的男人给予的千万折磨和万般考验。在操持过家、生过孩子,坐过牢房,当过人质后,千帆过尽,眼看着大王坐上了龙椅,原以为会换来刘邦的回心转意,温柔以待;荣华富裕、万般宠爱的日子降临。谁知道,到头来,终究是一场时空的静寂与暗影。龙床之畔,却早有人捷足先登,只剩下空荡荡的夜属于吕后。

这个人不是别人,正是从山东定陶乡下来的女子,戚夫人。是的,也叫戚懿,这个“懿”字,严格说来,还是当时吕后赐予的呢。这是个不吉利的字,只有死去的人才得以封此字,本意是死的意思。吕后把这个名字深刻在脑海、骨髓和仇恨之中,以致于在刘邦死后,不惜以“人彘”这个惨绝人寰的酷刑,在汉家史记上留下浓墨重彩的一笔,寒意彻骨的一笔,恐惧到吕后的儿子在亲眼目睹戚夫人遭到酷刑,恥辱于猪圈厕所之时,因恐怖至极,不久离开人世,时年才二十四岁。

吕后,把所有的过错与罪孽都加在了戚夫人的身上。一节出淤泥而不染的清荷,随着一场旷世的残酷之刑,香消玉损,实乃人间的悲剧。郑愁予的诗说,“我达达的马蹄是美丽的错误,我不是归人,是个过客……”。历史都把罪行算在了戚夫人的头上,归于得宠,贪欲,想做皇后等等,甚至有人说,戚夫人错在没有拉拢朝臣,培植党羽;其实不然,追究起来,其罪魁祸首不是别人,正是生命的过客刘邦他自己。他的出现就是个美丽的错误,他的离去,造成了戚夫人以及儿子刘如意的悲剧。

戚夫人原本是乡野女子,其卑贱、卑微不是一般人可比拟。在后妃历史上,西施美女好歹还是出自有吃有穿的农家,而戚夫人则是惨不忍睹,不说像旷野里的苦菜花,在兵燹之灾与生活泥潭的夹缝中生存。戚夫人的父母农民身份都没有资格,只是一当地土财主的轿夫,其母亲则是女奴,专门负责为别人洗衣服。也就是说,戚夫人天生就是一女奴。更惨的是,一家人住在河岸边的一茅房,风吹即倒,一家人过着几乎是衣不蔽体、食不果腹的生活。可是上天偏偏把戚夫人打扮得妖娆。挨到了十八岁的戚夫人,宛如被尘世遮蔽的神女,皮肤白皙丽质,身材曼妙,凹凸有致,呼之欲出,完全是凡间的尤物。

就在这戚夫人十八岁的时辰,一家人迎来了千载难逢的贵人刘邦。彼时刘邦正处于与项羽的战争中。原本以为项羽去北方攻打齐王,后方空虚,趁机夺取彭城。谁知道项羽一个回马枪,杀得刘邦狼狈逃窜,刚夺得的城池也撒手不要了。

身后的楚兵依旧穷追不舍,刘邦早已筋疲力尽。就在他万般无奈绝望之中,得到了一个乡村女子的指点,跳入古井,侥幸逃过了一劫。那个粗布衬衫的女子不是别人,正是后来的戚夫人。刘邦从惊魂未定中,打量着姑娘,这一打量不要紧,立刻被眼前的奇异吸引了。要知道,刘邦天生风流倜傥。此时眼前出现一位花娇柳弱、娇艳欲滴、巧笑倩兮、美目盼兮的姑娘,顿时犯起了花痴之状。

刘邦允诺戚夫人,一旦夺得天下,必定封戚夫人做贵妃。这是戚夫人全家没有想到的事。谁也没想到,搭救的这个男人,居然就是漢王刘邦。戚夫人,遇到了在苦海中守候的贵人。一个华丽的转身,从此后,戚夫人成了王的女人,随着刘邦南征北战,形影不离。

刘邦哪里知道,原以为戚夫人就是乡间的莲花,出淤泥而不染,清新淡雅,超凡脱俗。可是一相处后,才知道是妖,是娆,整个人完全被戚夫人的多才多艺所沉醉,所痴迷。戚夫人不仅会下围棋,而且会歌舞、演奏乐器。据说,戚夫人的围棋不同一般,具有幻术和祷告的功能。每逢大灾大难之年,戚夫人就和刘邦对弈,祈福消灾,这已经成为汉代后宫的风俗。戚夫人也会鼓瑟击筑,这与刘邦的击筑是心心相印,相得益彰,两人时常鼓瑟击筑,彼此应和。最令刘邦神魂颠倒的是歌舞。戚夫人跳得舞蹈名叫翘袖折腰舞,据说这一舞蹈后来太史公载入了史册,后人称之她为中国第一位舞蹈家。

西汉初年,不论在皇宫中还是民间,跳舞成为那时的时尚潮流。项羽的爱妾虞姬,也是善舞之人,垓下一舞,也是铭刻青史。戚夫人也不例外,同样精于楚舞,这正是刘邦极其喜爱的舞蹈。《西京杂记》记载:高帝戚夫人善鼓瑟击筑,帝常拥夫人倚瑟而弦歌。毕,每泣下流涟。夫人善为翘袖折腰之舞,歌《出塞》《入塞》《望归》之曲,侍妇数百皆习之,后宫齐首高唱,声入云霄。所谓“翘袖折腰之舞”,就是一种以舞袖、折腰为主要动作的舞蹈。每当戚夫人跳翘袖折腰舞,两袖平飞翘起,在空中翻腾飞舞流动,柔软、回旋、飘逸,在软绵纤细的腰肢下,“体如游龙,袖如素霓”,飘逸舒展的神韵撼人心魂,给人以宇宙的空旷、无垠,使人产生广漠感和宇宙感。所谓的“楚王好细腰,宫中多饿死。”这也是从侧面说明汉代舞蹈的盛行。

刘邦常被戚夫人的纤细柔美的腰肢和修长曼妙的身段所陶醉,有时情不自禁,也会随着戚夫人的舞蹈和音乐,引吭高歌,或者泣涕而下。戚夫人和刘邦均来自楚地,琴瑟相和,可谓是艺术上的“知音”。这也是两人长期以来如胶似漆的缘故。刘邦哪里还顾得上当初的糟糠之妻吕后?当然,刘邦对戚夫人的迷恋,其中不乏歌舞,还有一部分精神上的慰藉。紧张的斗争残酷的战争,让刘邦深感疲惫。而戚夫人的鼓瑟击筑、歌唱舞蹈,给了他一方逃避征战、消闲放松的时空;尤其是在晚年,大半生戎马倥偬生活的刘邦,内心深处渴望宁静平和,对刀光剑影的征战早已厌倦不堪。这一切,只有文艺的戚夫人才能填补刘邦的空虚与慰藉。

刘邦是戚夫人情窦初开后见到的第一个有魅力的男人,是她生命中要等待的贵人。狼狈之中的刘邦求婚,戚夫人就答应了他。这也说明当时戚夫人也是一见钟情于刘邦,这一牵手,一生都没有撒手。我想当戚夫人到达皇宫后,想必也是对吕后的情况一清二楚,嫉妒、眼红、怨恨、愤怒等等,从吕后的冷光中折射到戚夫人的身上,戚夫人心知肚明,她也深知其中的危机与不安。可惜,她深陷泥潭,只能随着自己的内心了。她完全沉迷于爱情的漩涡之中,只能牵着刘邦的手,执著前行。在这皇宫内,她只有刘邦,只有所谓的爱情,之余其他权术、阴谋等等一概不知,刘邦陪伴她的日子里,她就尽情地歌之舞之。

如果说戚夫人是个涉世未深、未见过世面的女人,一切都是懵懂,尤其是皇宫深如海,这还有情可原;作为一代帝王汉高祖刘邦,本身就是个老谋深算的男人,戚夫人的这一切他焉能不知?刘邦拥有整个大汉的江山,而他的戚夫人,只有刘邦她的王,她的全部。眼看着自己垂垂老矣,而依旧青春的戚夫人该何去何从?吕后,那个坐过牢凌过辱的女人,是不会放过她的。他知道吕后心底的怨恨。可是,刘邦也不管不顾了,他还是待在戚夫人的身边,痴迷她,迷恋她,一刻也不停。

按照今天的话说,戚夫人就是一个女文青,艺术家,能歌善舞,还会几样乐器。刘邦也会击筑。也就是说,他们的骨子里,都有艺术与浪漫的因子。只是时机未到。西汉王朝建立后,受儒家思想以及黄老学术的影响无为而治,百姓渴望安宁。一切喧嚣与战乱,回归于静寂。但时局依旧不安宁,时而有王侯叛乱,接着就是平叛。有时刘邦为了大汉王朝,不得不拖着病体走上疆场。昔日战场上情同手足的兄弟,谢幕之战却是你死我活。刘邦,历经多次你死我活、刀光剑影的厮杀,内心早就厌倦喧嚣的纷争。这时,戚夫人的出现,尤其是那神魂颠倒的舞蹈,就像一味抚慰伤口和恐慌的中药,为刘邦疗伤,止住流血的战乱。

就来一支重金属的音乐吧,戚夫人鼓瑟;就跳一场旷世的舞蹈吧,戚夫人跳起翘袖折腰舞……

“今朝有酒今朝醉,明朝散发弄扁舟。”刘邦和戚夫人一起,沉浸在鼓瑟击筑之中,沉浸在那漫长地甩袖折腰的梦幻里。以致戚夫人泪水涟涟之际,向他诉说,如果大王不在,妾身死无葬身之地啊!

刘邦在乐曲声里,清晰地听到戚夫人内心凄厉的喊叫。可是,他又该如何承诺呢?他想把吕后换掉,他想把戚夫人的儿子刘如意立为太子,他想呵护这个单纯而又文艺的戚夫人一生一世,直到永远,可是,皇帝也有苦衷,他已经看到了作为帝王的无奈。刘盈和吕后的两支政治力量强大起来,已经不受他的控制。宴会上,当看到刘盈身后站着那四位白发苍苍、满腹经纶的“商山四皓”后,刘邦就知道一切尘埃已定。他只能在绝世的舞蹈中,遮住自己纵横的老泪。

戚夫人嚎啕大哭。

劉邦心疼不已,凄然道:我来唱一首楚歌,戚姬为我伴舞吧!这是刘邦一生中最后的一首歌:

“鸿鹄高飞,一举千里。羽翼已就,横绝四海。横绝四海,当可奈何?虽有弓矢,尚安所施。”

这是对戚夫人的无奈安慰,还是刘邦的政治精明?以这种方式给了戚夫人不负责任的答案。

众多的历史文章中,指定戚夫人得宠,遭到吕后的嫉妒而被杀;更有人认为,说戚夫人想把自己的儿子立为太子,死于贪婪。此言差矣。不是戚夫人贪婪,而是求生的使然。一个政治上的小白鼠,她没有栽培自己的亲信,没有自己的朋友圈,她只有刘邦,她只有爱情。她与刘邦的相遇,就是为了生存下去,为了命中的爱情。她哪里有什么江山社稷的奢望?如果有吕后的手腕,也不会败得如此惨烈。她努力地争夺太子之位,无非是考虑到刘邦百年之后,自己这孤儿寡母的,如何逃过吕后那魔头的欺凌?

公元前195年,汉高祖刘邦驾崩,太子刘盈继位,史称汉惠帝。惠帝懦弱,吕后掌握了朝纲,即刻开始了对戚夫人的报复。她命人将戚夫人的长发一根一根拔去,然后穿上囚衣,戴上沉重的铁链,关入永巷,舂米。

“子为王,母为虏。终日舂薄暮,常与死为伍。相去三千里,当谁使告汝?”

凄凄惨惨的戚夫人,凄凄惨惨的舂米之歌,代替了昨日的翘袖折腰舞,代替了昨日的欢声笑语。她在绝境之中,靠地下的刘邦不得,只能把希望寄托在年近十五岁的儿子刘如意身上,这本身就是绝望的呼救!那个势单力薄的十五岁赵王刘如意,自身都是难保,哪里能听到母亲凄凉的呼喊?随着吕后强逼的一副毒药,在七窍流血中,完成用魂魄对娘戚夫人的拯救。

历史上,“人彘”,这个词语为戚夫人而生。它和戚夫人已是一对孪生姐妹。为了成全这个惨绝人寰、心寒万年的词语,戚夫人在吕后的操作下,手脚被砍断了,眼珠被挖去了,嗓子被灌哑药了,双耳被熏聋了,抛弃在猪圈里、厕所里,受尽了非人的折磨。戚夫人唯一能反抗的,能表达的,只有那地上因痛苦而蠕动的身子,苦苦煎熬了几天后,最终死去。

历史走到这里,想必也是冷飕飕地,寒蝉凄切,绝非李清照那“冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”所能形容。我不想说女人何苦为难女人,从人性的角度出发,想必吕后在疯狂报复、摧残戚夫人之时,她的面目早就变形,失去了人的容貌,甚至她自己都不认识了自己。当然,也许我们还不能跌入对吕后被刘邦冷落的悲悯之泥潭。其实,从她在后台为刘邦杀韩信、杀彭越的行为,我们似乎已经看到了一个不一样的吕后,绝非那个贤良的为了爱情的吕后。

纵然,后来的吕后在历史上留下一笔:中国历史上第一位临朝称制的女主,得到了至高无上的皇权。

世界始终是公平的,对她的气绝人寰的欺凌与侮辱,未必不是自己或族人的自戕。吕后死后,刘姓皇族反击,吕家遭到灭族,满门诛斩。

我始终认为,戚夫人的人生字典里,只有两个关键词,一个是活着,至少不是少女时代的那个衣不蔽体地活着;另一个就是爱情,她愿意一生为他歌舞。可惜的是上天让她遇到了汉高祖刘邦,一个在政治与爱情之间撕裂的帝王。

也许这样的遇见,本身是一场悲剧,但造成了一个绝世的词语:人彘,一个千年以后依旧让人辗转反侧、疼痛不已的词语。不论刘邦、吕后、戚夫人还是我等,在天地间终究是过客,是尘埃,但疼痛始终不曾远离世间。