明清时期盂县民间画工研究

2019-09-16薛艳丽

薛艳丽

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

山西省境内有众多的庙宇、石窟和墓葬壁画,内容有佛教、道教、地方神、神话传说中的神灵等题材,其中不乏精美之作。一般认为,这些壁画的创作者主要是民间画工,但是关于这些画工的姓名由于种种原因并不为世人所知。实际上,明清时期,人们往往将参与修建各种庙宇和石窟的诸色人,包括各种匠人如石匠、木匠、泥水匠、画匠等的姓名刻之于石,以示诵功纪念,从而在这些石刻中留下了众多的民间画工的姓名。而近几年来,山西省专门组织人力对全省范围内的石刻资料进行搜集整理出版,付出了大量的人力物力财力,尽量使这项工作做到万无一漏。到目前为止,相关资料也已陆续出版,以至于我们能看到数量较多的明清时期山西地区民间画工的宝贵资料,这为我们研究明清时期山西地区民间画工提供了极大方便。本文即专门对明清时期山西盂县民间画工进行初步研究。

一、明清时期盂县的民间画工

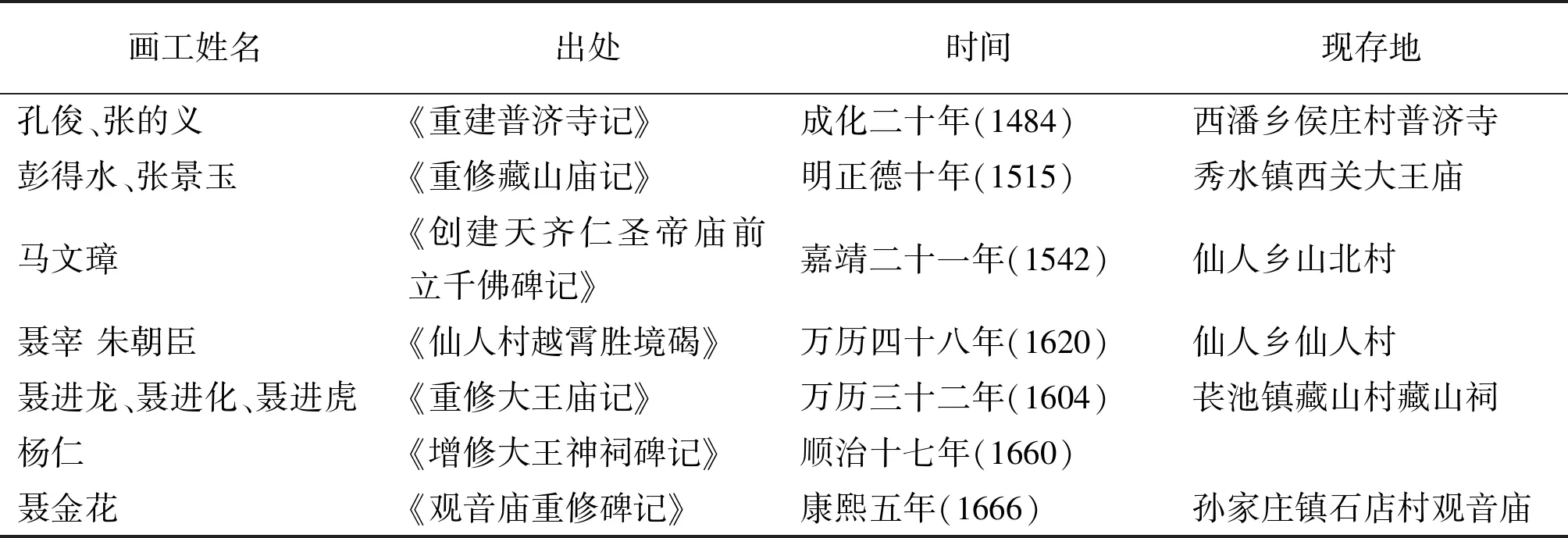

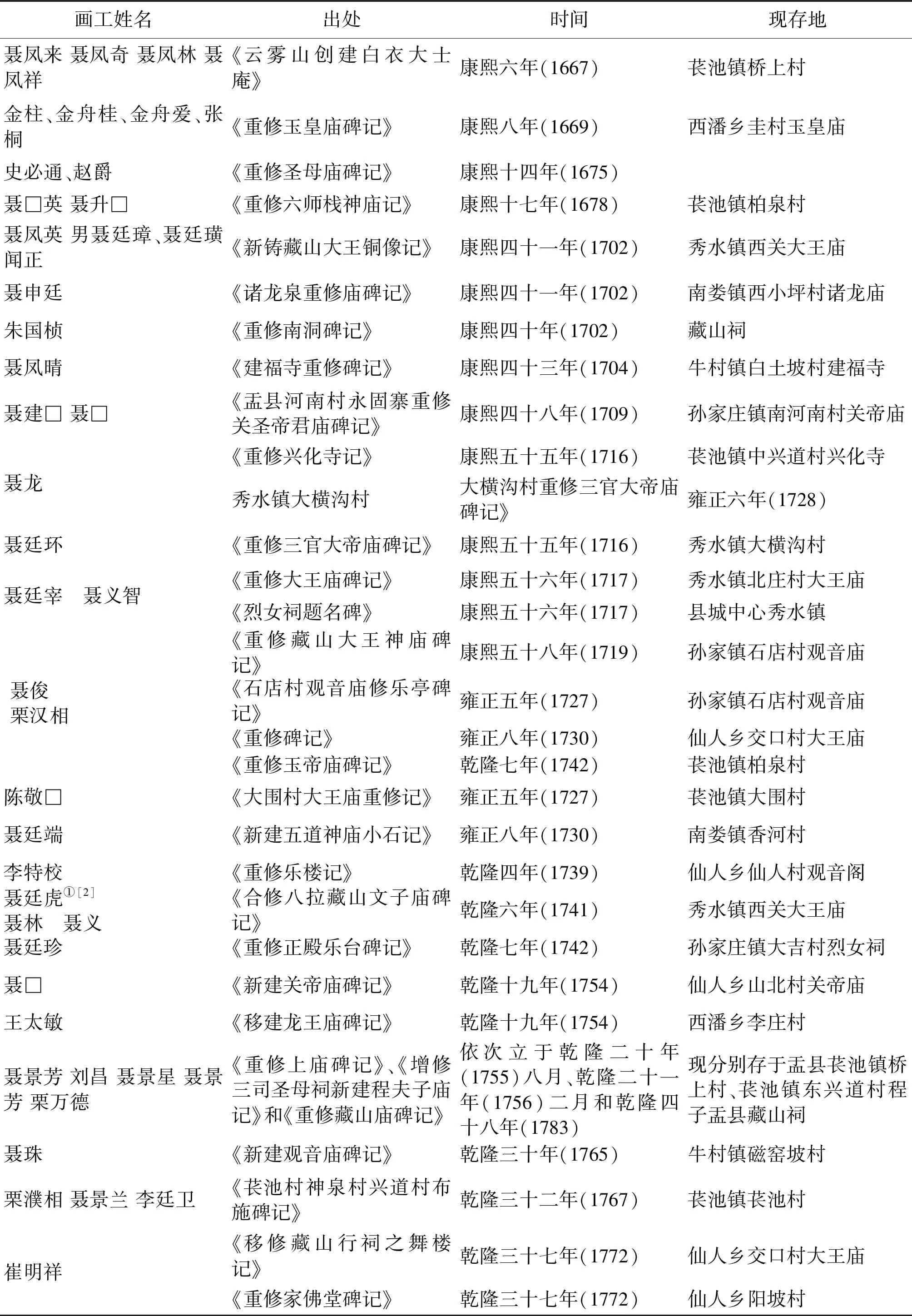

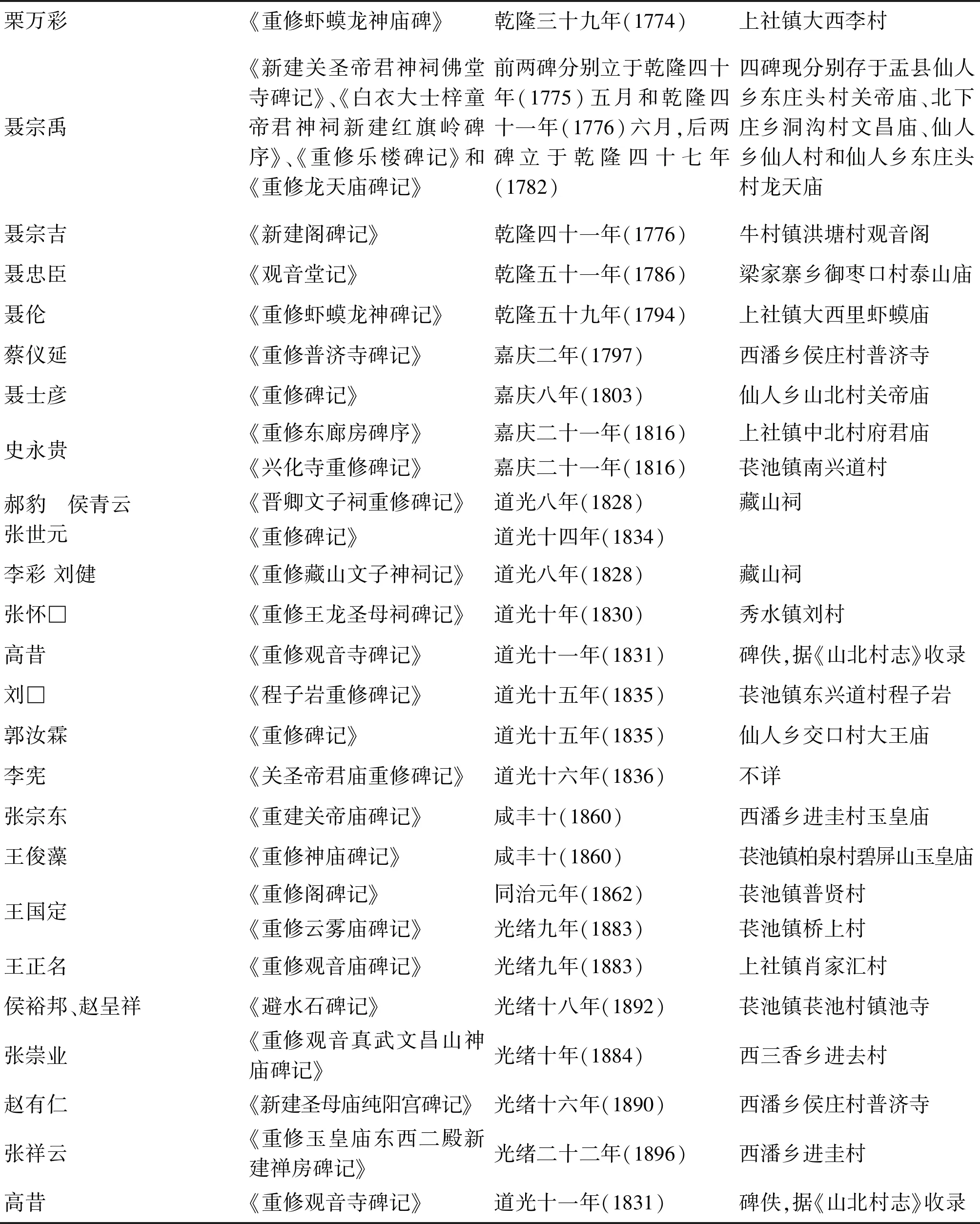

明清时期盂县碑石资料中保存下来的民间画工资料较为丰富,这些碑石资料基本被收集在李晶明先生主编的《三晋石刻大全·阳泉市盂县卷》中[1],为了一目了然地了解明清时期盂县民间画工,也为了后续讨论的方便,我们先据这些碑石资料的记载将盂县民间画工的情况列表如下:

表1 碑石资料中盂县民间画工统计表

画工姓名出处时间现存地聂凤来聂凤奇聂凤林聂凤祥《云雾山创建白衣大士庵》康熙六年(1667)苌池镇桥上村金柱、金舟桂、金舟爱、张桐《重修玉皇庙碑记》康熙八年(1669)西潘乡圭村玉皇庙史必通、赵爵《重修圣母庙碑记》康熙十四年(1675)聂□英聂升□《重修六师栈神庙记》康熙十七年(1678)苌池镇柏泉村聂凤英男聂廷璋、聂廷璜闻正《新铸藏山大王铜像记》康熙四十一年(1702)秀水镇西关大王庙聂申廷《诸龙泉重修庙碑记》康熙四十一年(1702)南娄镇西小坪村诸龙庙朱国桢《重修南洞碑记》康熙四十年(1702)藏山祠聂凤晴《建福寺重修碑记》康熙四十三年(1704)牛村镇白土坡村建福寺聂建□聂□《盂县河南村永固寨重修关圣帝君庙碑记》康熙四十八年(1709)孙家庄镇南河南村关帝庙聂龙《重修兴化寺记》康熙五十五年(1716)苌池镇中兴道村兴化寺大横沟村重修三官大帝庙碑记》雍正六年(1728)秀水镇大横沟村聂廷环《重修三官大帝庙碑记》康熙五十五年(1716)秀水镇大横沟村聂廷宰 聂义智《重修大王庙碑记》康熙五十六年(1717)秀水镇北庄村大王庙《烈女祠题名碑》康熙五十六年(1717)县城中心秀水镇聂俊栗汉相《重修藏山大王神庙碑记》康熙五十八年(1719)孙家镇石店村观音庙《石店村观音庙修乐亭碑记》雍正五年(1727)孙家镇石店村观音庙《重修碑记》雍正八年(1730)仙人乡交口村大王庙《重修玉帝庙碑记》乾隆七年(1742)苌池镇柏泉村陈敬□《大围村大王庙重修记》雍正五年(1727)苌池镇大围村聂廷端《新建五道神庙小石记》雍正八年(1730)南娄镇香河村李特校《重修乐楼记》乾隆四年(1739)仙人乡仙人村观音阁聂廷虎①[2]聂林 聂义《合修八拉藏山文子庙碑记》乾隆六年(1741)秀水镇西关大王庙聂廷珍《重修正殿乐台碑记》乾隆七年(1742)孙家庄镇大吉村烈女祠聂□《新建关帝庙碑记》乾隆十九年(1754)仙人乡山北村关帝庙王太敏《移建龙王庙碑记》乾隆十九年(1754)西潘乡李庄村聂景芳刘昌聂景星聂景芳栗万德《重修上庙碑记》、《增修三司圣母祠新建程夫子庙记》和《重修藏山庙碑记》依次立于乾隆二十年(1755)八月、乾隆二十一年(1756)二月和乾隆四十八年(1783)现分别存于盂县苌池镇桥上村、苌池镇东兴道村程子盂县藏山祠聂珠《新建观音庙碑记》乾隆三十年(1765)牛村镇磁窑坡村栗濮相聂景兰李廷卫《苌池村神泉村兴道村布施碑记》乾隆三十二年(1767)苌池镇苌池村崔明祥《移修藏山行祠之舞楼记》乾隆三十七年(1772)仙人乡交口村大王庙《重修家佛堂碑记》乾隆三十七年(1772)仙人乡阳坡村

栗万彩《重修虾蟆龙神庙碑》乾隆三十九年(1774)上社镇大西李村聂宗禹《新建关圣帝君神祠佛堂寺碑记》、《白衣大士梓童帝君神祠新建红旗岭碑序》、《重修乐楼碑记》和《重修龙天庙碑记》前两碑分别立于乾隆四十年(1775)五月和乾隆四十一年(1776)六月,后两碑立于乾隆四十七年(1782)四碑现分别存于盂县仙人乡东庄头村关帝庙、北下庄乡洞沟村文昌庙、仙人乡仙人村和仙人乡东庄头村龙天庙聂宗吉《新建阁碑记》乾隆四十一年(1776)牛村镇洪塘村观音阁聂忠臣《观音堂记》乾隆五十一年(1786)梁家寨乡御枣口村泰山庙聂伦《重修虾蟆龙神碑记》乾隆五十九年(1794)上社镇大西里虾蟆庙蔡仪延《重修普济寺碑记》嘉庆二年(1797)西潘乡侯庄村普济寺聂士彦《重修碑记》嘉庆八年(1803)仙人乡山北村关帝庙史永贵《重修东廊房碑序》嘉庆二十一年(1816)上社镇中北村府君庙《兴化寺重修碑记》嘉庆二十一年(1816)苌池镇南兴道村郝豹 侯青云张世元《晋卿文子祠重修碑记》道光八年(1828)藏山祠《重修碑记》道光十四年(1834)李彩刘健《重修藏山文子神祠记》道光八年(1828)藏山祠张怀□《重修王龙圣母祠碑记》道光十年(1830)秀水镇刘村高昔《重修观音寺碑记》道光十一年(1831)碑佚,据《山北村志》收录刘□《程子岩重修碑记》道光十五年(1835)苌池镇东兴道村程子岩郭汝霖《重修碑记》道光十五年(1835)仙人乡交口村大王庙李宪《关圣帝君庙重修碑记》道光十六年(1836)不详张宗东《重建关帝庙碑记》咸丰十(1860)西潘乡进圭村玉皇庙王俊藻《重修神庙碑记》咸丰十(1860)苌池镇柏泉村碧屏山玉皇庙王国定《重修阁碑记》同治元年(1862)苌池镇普贤村《重修云雾庙碑记》光绪九年(1883)苌池镇桥上村王正名《重修观音庙碑记》光绪九年(1883)上社镇肖家汇村侯裕邦、赵呈祥《避水石碑记》光绪十八年(1892)苌池镇苌池村镇池寺张崇业《重修观音真武文昌山神庙碑记》光绪十年(1884)西三香乡进去村赵有仁《新建圣母庙纯阳宫碑记》光绪十六年(1890)西潘乡侯庄村普济寺张祥云《重修玉皇庙东西二殿新建禅房碑记》光绪二十二年(1896)西潘乡进圭村高昔《重修观音寺碑记》道光十一年(1831)碑佚,据《山北村志》收录

二、明清时期盂县民间画工的绘画活动

(一)画工的绘画活动区域

盂县民间画工的绘画活动区域虽不固定,但还是有一定的规律可循,即在一县之内,画工主要会以该县的某个地区为中心而从事绘画活动。如表中所示的盂县画工的绘画活动主要集中在孙家庄镇、牛村镇、秀水镇、苌池镇、南娄镇、仙人乡、西潘乡和上社镇,而孙家庄镇和牛村镇在县城东面,秀水镇位于县城中心,苌池镇位于县城西北,南娄镇位于县城南部,仙人乡位于盂县东部,西与牛村镇相接,可见这些镇要么是在县城,要么是在县城周边;另外西潘乡位于盂县的西北部,离县城较远,上社镇位于盂县中北部,也离县城较远,但是与西潘乡相接。所以盂县画工的绘画活动主要分布在以盂县县城为中心和以西潘乡为中心的两个区域内。

(二)画工绘画活动的家族性及外来画工

中国古代的民间画工往往是子承父业,尽管在明末清初,工匠制度发生了变化,工匠职业不再定要子承父业,但职业上的延续性使得工匠在很长时间内依然具有父子相继的现象,其中画工也往往形成家族性群体作画的特点。上表所示,明清时期盂县碑石中记录的民间画工共85人,其中聂姓画工就有39人,占了将近一半。特别是在公元1604~1803年之间以聂姓画工为主,这些聂姓画工基本上应为同一宗室,因为这些画工不但同姓,而且他们作画的区域如苌池镇藏山村藏山祠、孙家庄镇石店村、苌池镇桥上村、苌池镇柏泉村、南娄镇西小坪村、牛村镇白土坡村、孙家庄镇南河南村、秀水镇大横沟村、秀水镇北庄村、孙家镇石店村、仙人乡交口村、南娄镇香河村、孙家庄镇大吉村、牛村镇磁窑坡村、梁家寨乡御枣口村等也主要是在县城及其周边地区。其中只有聂忠臣、聂伦二人分别在盂县北部的梁家寨乡和上社镇,距离县城较远,不排除这俩画工仅是到这两地区作画,而他们的家就本居在县城或附近而与其他聂姓画工为同一宗室的可能。这些聂姓画工祖祖代代承袭着画工的职业,这与中国古代画工职业世代相袭的特征相吻合。此外,在乾隆年间,盂县还存在一个栗姓画工家族,如表中乾隆七年(1742)八月所立《重修玉帝庙碑记》中的画匠栗汉相,乾隆四十八年(1783)七月所立《重修藏山庙碑记》中的画匠栗万德,乾隆三十二年(1767)四月所立《苌池村神泉村兴道村布施碑记》中的画匠栗濮相,乾隆三十九年(1774)所立《重修虾蟆龙神庙碑》中的画匠栗万彩,只是栗姓家族的画工群规模没有聂姓家族大而已。

当然,我们从上表中可以注意到,虽然在1816年之前盂县画工以聂姓为主,同时还有一个规模较小的栗姓画工群,但也有其他姓氏的画工,同时在1816~1896年之间仅有一位聂姓画工,1774年以后也不见栗姓画工,而其他姓氏的画工开始增多。造成这种现象的原因应该既有偶然因素,又有必然因素。偶然因素可能是由于相关资料没有保存下来所致的结果,并不代表此时段内聂姓画工和栗姓画工的真实情况。必然因素就是明末清初工匠制度中开始出现的职业不世袭,工匠制度中的这种变化无疑对画工的家族性作画现象带来冲击,同时以某位师傅为核心而形成的异姓师徒画工群体较此前更频繁地不断出现,这种群体师徒相传,共同供奉这位师傅为祖师。当然,由于中国古代画工注重家族传承的传统和观念使然,即便是有门徒,在有子嗣的情况下,子侄才是传承首选,这就是我们看到在有的画工的徒弟中既有子侄,又有异姓门徒的原因。只有在某位师傅无子侄或子侄无能力传承和发扬祖业等的情况下,才会形成异姓师徒群体,而在这种群体中也不排除有祖师后代的可能。

还有一个问题需要说明,那就是明清时期在盂县境内作画的画工并非全是本县画工,而往往有域外画工。如立于成化二十年(1484)十月的《重建普济寺记》中明确记载画工孔俊、张的义为平遥县人,立于嘉靖二十一年(1542)三月的《创建天齐仁圣帝庙前立千佛碑记》中记载画工马文璋为祁县人,立于康熙八年(1669)的《重修玉皇庙碑记》记载画工金柱及其男金舟桂、金舟爱、张桐等人为定襄县人。

(三)画工的绘画题材及其作品

盂县地区保存下来的庙宇壁画数量较大、题材广泛。与这些实物资料一致,盂县碑石资料中记载的民间画工的作画题材也非常广泛,我们可以将这些绘画题材大致分为佛教题材、道教题材、中国神话传说题材、民间信仰题材、其他题材等不同部分。如《重建普济寺记》中的孔俊和张的义、《观音庙重修碑记》中的聂金花、《建福寺重修碑记》中的聂凤晴和《新建观音庙碑记》中的聂珠等画工所绘的主要是佛教题材的壁画;《重修玉皇庙碑记》中的金柱、金舟桂、金舟爱、张桐和《重修玉帝庙碑记》中的栗汉相、聂俊及《重修玉皇庙东西二殿新建禅房碑记》中的张祥云等画工所绘的主要是道教题材的壁画;《合修八拉藏山文子庙碑记》中的聂廷虎、聂林、聂义和《盂县河南村永固寨重修关圣帝君庙碑记》中的聂建□及《合修八拉藏山文子庙碑记》中的聂廷虎、聂林、聂义等所绘的壁画主要是以历史人物为主的民间信仰题材,等等。当然,还有许多画工在庙宇里所作的壁画往往是不同题材并存。总之,从盂县画工的普遍情况来看,画工的绘画题材并不是固定的,可以说,佛、道、传统神话和地方信仰等题材都是明清时期盂县民间画工的作画对象。

就画工个人而言,画工的绘画题材取决于民间信仰的内容,而不是取决于画工本身。画工作画的目的主要还是谋生,凡是有人邀请画工作画,在报酬合理的情况下,画工一般都可能会应允而按照对方的要求绘制相应题材的绘画,所以我们从碑石资料的记载注意到有的画工的作画题材非常广泛,涉及到佛、道、传统神话和地方信仰等多种题材。如聂宗禹在关圣帝君神祠、佛堂寺、白衣大士梓童帝君神祠和龙天庙作过画,涉及的题材有佛、道、地方信仰及其他等多种;又聂俊和栗汉相在藏山大王神庙(晋文子祠)、石店村观音庙、玉帝庙作过画;聂龙在兴化寺、三官大帝庙作过画;聂景芳在上庙(苍岩圣母祠)和藏山庙、刘昌在上庙(苍岩圣母祠)和程夫子庙作过画;聂廷宰于1717年和1719年两次在大王庙作过画,又于1717年四月在烈女祠(柴花圣母祠)作过画。

虽然目前保存下来的明清时期山西盂县民间画工的姓名和壁画数量相对较多,但遗憾的是,由于众多画工的作品及其姓名已佚和记载不明等原因,无论是这些画工的作品还是这些壁画的作者大多都难以考证。当然,通过对相关资料的梳理观察,我们对个别壁画的作者也许会有所发现。如位于盂县苌池镇藏山村东的藏山祠保存下来清代壁画数十平方米,而立于乾隆四十八年(1783)七月,现存于藏山祠的《重修藏山庙碑记》载:“画匠栗万德金装大殿,画工聂景芳施银二两”;又立于道光八年(1828)八月,现存于藏山祠的《晋卿文子祠重修碑记》碑尾载有画匠郝豹、侯青云、张世元;立于道光十四年(1834)八月,现存于藏山祠的《重修碑记》尾载有画工侯青云;立于道光八年(1828)八月,现存于藏山祠的《重修藏山文子神祠记》碑尾载有画匠李彩、刘健。所以不排除藏山祠保存下来的壁画中有的就是出自这些画工之手的可能。

以上我们主要利用碑石资料对明清时期盂县民间画工从绘画活动区域、绘画活动的家族性、绘画题材等方面进行了初步研究,希望能为以后学界更全面深入地研究盂县民间画工有所裨益。

注释:

①张正明、科大卫、王勇红主编《明清山西碑刻资料选(续一)》(山西古籍出版社2007年)第582页中将聂廷虎录为聂建虎。