榆林市生态环境协同治理研究

2019-09-13魏娟

魏 娟

(榆林学院 管理学院,陕西 榆林 719000)

榆林属于新兴的资源型城市,占主导地位的是资源密集型产业,在城市经济高速发展的过程中主要依靠消耗资源和能源,其结果是生态环境遭到了较为严重的破坏。一方面,长期以来对生态环境的不合理利用已经为榆林的生态环境可持续发展埋下隐患;另一方面,对于资源的过度使用和高速消耗也导致了各类生态问题频发,经济发展与生态环境协调发展的目标任重道远。煤炭资源型城市一直采用粗放式的生产模式,短期内带来了经济效益的增长,而其背后是资源的极度浪费以及生态环境的不断恶化。伴随着生态环境各类问题高发的形势,煤炭资源型城市开始出现协同性不强、缺乏后续发展动力等问题,煤炭资源型城市的可持续发展面临重重考验。

一、 国内外有关生态环境协同治理的研究

协同治理理论把整个社会看作是复杂的、开放的体系,在这个体系中,包括了组织主体——政府、配合主体——企业、基层主体——公众等治理主体。因此,在协同治理的视角下,对公共事务的管理,从宏观上来看是政府与其它社会主体间的协同以及政府间的协同;从微观上来看,则进一步细化为社会主体之间的协同以及政府内部部门之间的协同。整体而言,协同治理则是指为了追求公共利益的最大化,企业或者社会大众等多元治理主体通过一定的组织形式、协同机制等相互合作,共同管理社会公共事务[1]。

西方学者认为生态环境的治理是政府与其他主体共同参与的过程。从内容上来看,国外关于这方面的研究大致可以划分为环境治理的类别、模式与具体机制。环境治理的具体类别有三种,分别是国家间的环境治理、州与州之间的环境治理以及各州内部的环境治理。在此分类基础上,有关环境治理的模式研究则大致有莱茵河治理模式、多瑙河治理模式、北美环境治理模式等。环境治理的具体机制研究则包括环境治理的机构设置、具体职能及运作方式等。

我国学者主要从生态环境治理的主体、职责、机制等方面展开了探讨。在环境治理主体方面,国内大多数学者都认同环境治理主体的多元化,具体研究则包括理顺政府间的关系、政府与企业之间的关系等[2];有关生态环境治理的职责研究主要集中在明确治理主体之间的职责,避免由于责任模糊而导致的治理不善问题[3]。

综上所述,国内外的研究都关注环境保护的问题,明确了经济发展过程中环境治理的重要性。

二、榆林生态环境协同治理SWOT分析

20世纪90年代以来,榆林市经济实现了跨越式发展,这得益于能源重化工产品需求的快速增长和榆林市矿产资源勘探取得的突破性进展。榆林市立足自身资源优势,抢抓国家对能源化工产品需求快速增长的黄金机遇,大力发展基地化工业,积极推进优势资源深度转化战略,加快以能源化工产业为主导的工业化进程,整体经济实力实现快速提升。2018年榆林市实现生产总值3848.6亿元,经济总量跃居西部第六,呼包鄂榆城市群第一,全社会固定资产投资增长8.5%,完成地方财政收入389.8亿元,增长24.5%,城镇居民和农村居民人均可支配收入分别达到31317元和12034元,同比增长8.2%和9.1%,主要经济指标创“十三五”以来最好水平。

(一)优势

1.经济基础较为优越。榆林市近年来一直保持着快速的经济发展,逐步形成了以能源、化工为主导产业的体系。2017年,榆林市原煤、原油、天然气产量分别占到全国总产量的11.6%、5.5%和11.2%。目前,榆林已成为世界最大的镁产业基地、国内最大的兰炭生产基地、国内最大的甲醇生产基地、国内大型火电基地、国内煤制烯烃第一大市,建成了神东、陕北两个亿吨级煤炭清洁高效利用示范基地,是全国重要的能源生产大市,并且具备建成中国经济强市的发展潜力和基础。

2.公众环保意识增强。开展“创模”活动以来,政府充分发挥舆论宣传导向作用,健全“创模”宣传网络,形成了全方位的宣传态势。在《榆林日报》、榆林电视台、榆林广播电台、榆林新闻网等媒体开辟“创建环保模范城市”专栏14个,发表稿件7000多条(篇),表扬“创模先进”典型,曝光环保违法行为。设置大型“双创”公益广告牌60余处,宣传牌4600余块,印发《创建宣传手册》《创建画册》《市民健康卫生知识手册》《市民必读》等“双创”宣传资料40余种,120多万份,有效激发了广大干部群众关心、支持、参与“创模”的热情,为“创模”工作营造了良好的社会和舆论氛围。

3.可再生能源发展基础条件好。榆林市地理条件决定了其新能源产业的资源条件较好。榆林市风能资源丰富,利用价值高,有较大开发利用潜力。此外,榆林市土地资源充足,可用于风力和太阳能发电的土地资源优势非常突出。按照规划,到2015年,榆林市风电、太阳能发电等可再生能源发电装机超过50万千瓦;到2018年,风电、太阳能发电、生物质能发电、水电等装机容量突破100万千瓦。按照《榆林市能源化工基地总体规划》修编汇报资料,榆林市的风能规划装机容量到2020和2030年分别达到550兆瓦和1000兆瓦,太阳能装机规划到2020和2030年分别达到110兆瓦和200兆瓦。

(二)劣势

1.协同发展职责不清。一般情况下,环境保护行政部门主要负责环境污染防治,但与环境治理相关的自然资源保护职能则分散在除环保部门之外的农、林、水利、国土资源等部门。由于环境治理职能的分散,在具体的环境治理工作中容易造成执法混乱,最困难的地方在于容易治理的往往各部门争相治理,治理难度大的往往互相推诿,产生了诸如监管不力、重复监管甚至是监管“真空”等问题,使得环境治理问题往往得不到有效解决。

2.生态环境总承载力不够强。经过长期的生态环境建设,榆林市在固沙和恢复生态方面,取得了明显的成就,在历史上第一次实现了人进沙退。但是,这些生态建设和环境治理的成果还不是非常巩固。未来煤电开发和煤化工产业的发展进程中,如何克服所诱发的生态环境问题,巩固已经取得的地面固沙的生态成果,是一个严峻的挑战。由于榆林市的降雨量少等因素,榆林市的生态环境也较为脆弱,其承载经济和人类活动的能力明显弱于雨量充沛的沿海和中部一些地区,总体上属于自然生态脆弱地区,资源环境承载力比较低。

(三)机遇

1.国家宏观政策。随着近年来国家宏观经济政策的调整,从宏观层面提出了要坚决避免由于投资规模过大和增长过快引发的全局性问题,坚决抑制高耗能、高污染和产能过剩行业的盲目扩张,努力推动经济增长方式的升级转型,提高经济运行的整体效益。榆林市人民政府也在“十三五”规划中明确提出了节能减排的具体目标和任务,因此,国家宏观政策导向和榆林产业转型的思路具有高度一致性,对加快发展整体水平有利。此外,十九大政府工作报告中也明确指出要“加强生态系统保护和修复,全面划定生态保护红线”。

2.地方环保政策的现实要求。榆林市在2006年建立了“党政领导干部保绩考核机制”,将单位GDP能耗、污染减排、辖区环境质量、环保重点工程、环境执法等作为考核县区党政“一把手”的重要指标。此后,榆林市政府先后制定出台了《榆林市产业结构调整意见》《榆林市“十一五”节能降耗污染减排规划》《推进节约型社会、发展循环经济的考核办法》等一系列规范性文件,用规章制度来约束和规范环境治理行为。

3.生态文明建设的推进。榆林市确立环境保护优先的重要理念,使环境保护朝着循环化、生态化、低排放、可持续的道路发展。在深入开展生态创建工作的过程中,完成两个省级生态镇、五个省级生态村、八个市级生态镇以及五十个市级生态村创建任务;积极推进农村环境连片整治示范工作,督促和指导神木、靖边、清涧完成2013年农村环境连片整治示范工作任务;加强自然保护区工作,完成榆阳、神木长柄扁桃自然保护区申报工作,以及红碱淖国家级湖泊生态治理项目。

(四)威胁

1.政府与企业间协作困难。榆林市的生态环境治理需要多方形成合力来共同进行,作为核心治理主体的政府如何更好地履行自己的职能,同时扮演好引导及保障的角色至关重要。此外,在具体的治理过程中,由于污染企业往往与政府在具体治理问题上有利益相悖的地方,这二者之间如何调整自身定位以在榆林市生态环境治理的进程中发挥应有作用成为重要议题。

2.对企业排污更加严格的规定。能源化工企业在生产经营的过程中势必会造成资源消耗和污染排放,但是生态治理的要求又对企业的排污提出了指标限制。除了资源消耗和污染排放的总指标以外,榆林市大量能源化工项目的建设,无疑将提高整个榆林地区的能源消耗强度和二氧化碳排放强度。随着生态环境管制手段的改革以及相应经济手段的逐步健全,榆林市的能源化工企业将为获得生态环境指标支付更高的成本。

三、榆林生态环境协同治理提升策略

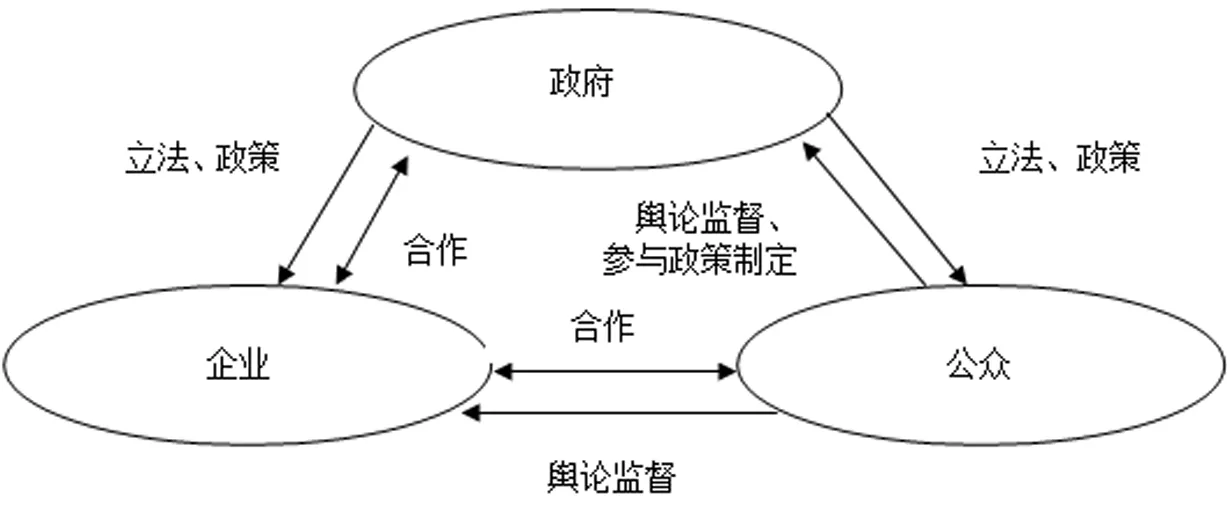

(一)明确多元主体协同治理职责

图1 榆林生态环境协同治理主体间职责关系

要实现榆林市生态环境协同治理的目标,首先要明确多元主体之间协同治理的职责,即政府为主导、企业相配合、公众多参与。

首先,以政府为主导在宏观层面协调生态环境的治理,主要是因为生态环境的治理不是能够在短期内就收到显著效果的公共事务。从长远角度来考虑,需要投入大量的人力、物力、财力,而只有政府才具备这种能力,能够承担这项主导任务。同时,政府处理生态环境问题的态度也直接决定了生态环境状况的好坏[4]。因此,要想彻底改善生态环境的状况,政府必须发挥主导作用。

其次,企业进行生产经营的目的在于获取利润,而治理生态环境所需要投入的资金会成为企业的额外负担,导致企业缺乏主动性以及内在驱动力进行生态环境治理。另一方面,企业作为生态环境治理系统中的一部分,虽然受到政府制定的相关政策及法律法规的制约,但并不影响其与政府之间进行协作。如果具备合理的外部激励,企业就从治理意识方面具有了一定程度上的主动性,能够作为配合主体发挥应有的作用[5]。

最后,公众作为生态环境协同治理的微观主体,本身具有强烈的意愿希望生态环境一直向良性的方向发展。但是由于“主人翁”意识在某种程度上的缺失,大多数公众对于生态环境的治理并不是十分关注。如果政府能够通过立法手段加强对企业的约束,同时加大对生态环境治理情况相关信息的披露,充分提高这类信息的透明度,那么公众对于生态环境治理问题的关注度将会得到有效的提升,主动性也会被调动起来,从而真正发挥自身的监督职责[6]。

综上所述,多元治理主体拥有各自的职责,政府负责立法及政策制定,企业则加强与政府及公众的协作,公众在参与政策制定的同时对政府及企业进行有效的监督,三者之间沟通协调,从而实现生态环境的协同治理。

(二)完善生态环境协同治理机制

一是从政府层面进一步完善生态环境协同治理的法律法规,比如监测制度和应急处理制度。

环境监测是生态环境污染协同治理的前提。环境监测要求各相关部门在生态环境内开展环境监测,实现政府间或是政府各相关部门间的合作与监督。榆林市的环境监测由榆林市环保局负责,监测工作涉及到制定水质、大气监测方案、安排监测时间、监测频次、监测指标与方法。主要监测内容分三方面:一是污染源监督监测,包括国控、省控污染源和污水处理厂监督性监测;二是常规监测任务,包括黄河国控断面和榆溪河、无定河、窟野河三条河流省市控8个断面及降尘、酸雨、国家沙尘暴网络常规监测任务及18个城市集中式饮用水源地的水质监测;三是环境应急监测工作,如佳芦河甲醇泄漏、靖边县大路沟长庆采油三厂单井输油管线泄漏、府谷新城川焦油泄漏3起环境应急监测,“神舟九号飞船”整流罩残骸应急监测任务等。未来榆林市的生态环境治理监测在加强上述几方面工作的基础上,可引入相关的部门,如环卫、园林等,将环境监测的网络进行扩展,逐步建立和完善各类监测数据库,定期发布环境监测报告,定期在榆林市的各类主流媒体上公告监测的各类环境质量具体情况。

环境污染事件的发生经常是突发性的,但是却具有危害大、扩散快的特点,仅靠政府或是单个的政府部门来进行紧急处理是非常困难的。因此,需要在环境污染事件发生前就建立起多个政府部门间共同应急处理的机制。一是建立《突发环境污染事件应急预案》,明确环境污染事件处置的程序问题;二是成立应急协调领导小组;三是在容易引发突发环境污染事件的区域设立应急储备中心。榆林市建立环境污染协同治理的应急机制要在现有应急体系的基础上进一步完善应急系统,构建多层次的环境预警应急系统,加大重要环境敏感区域污染监控预警的力度,升级信息化局域网,建立应急信息管理调度中心,布设各类监测设备,同时增加信息管理分中心和监测点。

二是从企业层面积极推进生态补偿机制。

生态补偿机制是能够有效激励企业参与生态环境协同治理的机制,但是在实施中依赖于立法层面的支持。因此,生态补偿机制可以根据实际情况进行灵活的应用,比如政府补贴、减免费用等。其实质还是为了更好地引导企业主动地参与生态环境的治理,肩负起生态环境保护的职责。

三是从公众层面拓宽公众参与生态环境治理的渠道。

公众通过听证会等形式参与到生态环境的治理中,可以更好地将宏观层面的立法等内容进行进一步的细化,使相关的法律能够更加适应地方要求,从大范围的问题变成更具针对性的小范围的问题。此外,公众参与环境治理的思路也使得多元治理的机制更加合理。

总之,要实现榆林市生态环境的协同治理,治理主体和协同机制缺一不可。离开协同机制,治理主体就成为无本之木;而离开治理主体,协同机制又成了空中楼阁。因此,榆林市生态环境的协同治理是一个有机整体,治理主体间必须积极配合起来,切实履行应有的协同治理职责,共同在协同治理机制下发挥协同效应,从而实现榆林市生态环境污染问题的协同治理目标。