陕北地区产业结构转变动态分析

2019-09-16米瑞华

杨 昕,米瑞华,2

(1.延安大学 经济管理学院,陕西 延安 716000;2.华东师范大学 公共管理学院,上海 260002)

一、引言

区域产业结构是在一定空间范围内的产业构成和各产业间质的联系及量的比例关系的总和,主要包括产业之间的比例关系及其变化和产业间的投入与产出[1],其在经济发展过程中会呈现出具有一定规律性的转变。产业结构转变既是衡量区域经济发展的重要指标,也是加快区域经济发展的本质要求,对区域产业结构转变的动态分析有助于揭示区域产业结构的演进规律,对制定区域产业发展政策具有重要参考价值。区域产业结构转变从过程上来看主要包括两方面的内涵:产业结构变动和产业结构升级。产业结构变动是产业发展的表现形式和必然结果,是反映产业发展活力和经济增长潜力的重要指标,产业结构变动对地区经济增长具有重大影响,根据产业结构变动状况及时制定具有针对性和科学性的产业发展政策对推动区域产业结构优化升级具有重要作用。产业结构升级是产业结构进行不断调整的结果,是区域自身依据其发展定位和资源条件,通过制定和实施相应的产业政策,推动区域产业结构实现合理化和高度化的过程[2],产业结构升级能够促进区域资源的合理配置与利用,提高单位资源产出效益,从而增强区域产业竞争力,不断推动区域经济实现持续稳定增长[3]。

要对区域产业结构转变进行综合测度,涉及到产业结构变动和产业结构升级多方面的指标和内容。在有关产业结构转变的已有研究中,周昌林、魏建良以各产业产值比例作为权重,并结合劳动生产率,从专业化分工的角度设计了产业结构水平的测度模型[4];干春晖等人采用泰尔指数度量产业结构合理化,并基于“经济服务化”趋势的认识对产业结构高级化进行了衡量[5];刘淑茹提出了经济、社会、资源等多方面的产业结构合理化选择基准,并依此设计了一套评价产业结构合理化的指标体系[6];肖兴志等人构建了能够付诸定量测算的最优名义产出增长率模型,并运用此模型测算了1992~2009年中国的最优产业结构[7];黄亮雄等人基于产业结构的调整幅度、调整质量与调整路径三个维度,构建了产业结构变动幅度指数、高度化生产率指数、高度化复杂度指数以及相似度指数对中国的产业结构调整进行了考察和评价[8];徐仙英、张雪玲运用变异系数法对构建的产业结构优化升级指标进行赋权,从而测度得到了1995~2014年中国产业结构优化升级水平的综合值[9];杨晓娟利用产业结构超前系数和Lilien指数对海南省产业转型升级的方向和速度进行了测算[10];阮陆宁等人基于劳动生产率,以各次产业的劳动份额作为权重测度了中部地区的产业结构高级化[11]。

根据已有研究可以看出,大部分研究集中于从产业结构的合理化和高级化的角度出发,通过构建不同的相关指标对各地区产业结构升级状况进行测度和分析,但较少考虑产业结构变动状况。因此,基于已有相关研究,本文以陕北地区为例,拟从产业结构变动和产业结构升级两方面对地区产业结构转变进行综合考察,以期通过对产业结构转变的动态分析来揭示地区产业结构的变动状况和演进规律。

二、研究区域概况

陕北地区位于陕西北部和黄土高原中部,总面积92500多平方公里,下辖延安市和榆林市两大地级市,共计25个区县,截至2016年年末常住人口总数600万左右。陕北地区是典型的能源型地区和革命老区。一方面,陕北地区煤炭和石油等自然资源储量较为丰富,依托煤炭和石油等自然资源发展起来的能源产业是陕北地区经济发展的支柱性产业,能源型城市的成长则是区域经济发展的主要特征和重要引擎;另一方面,陕北地区内部山多地少,各地区间经济发展差异较大,虽然部分地区(神木、府谷、洛川、吴起等)凭借自然资源或农业资源的资源禀赋优势经济发展较快,但大部分地区(宜川、黄龙、吴堡、清涧等)则受到历史因素和现实因素的双重制约,其经济发展较为缓慢。且近年来,因受能源型产业衰退的影响,陕北地区总体经济增速持续放缓,甚至连年出现负增长状况。因此,在陕北地区探索经济发展转变模式和谋求振兴老区经济的现实环境下,揭示陕北地区产业结构的变动状况和演进规律,这对推动陕北地区经济社会可持续发展具有重要意义。

基于数据可获得性和研究需要,本文收集整理了研究区域2009~2016年的三次产业产值和各产业就业人数,各地区研究数据分别来源于《中国统计年鉴》《陕西统计年鉴》以及研究区域的各城市地方统计年鉴。

三、产业结构变动分析

(一)产业结构变化率

产业结构变化率是反映产业结构变动速度的指标,其计算公式如下:

(1)

其中,qi1和qi0分别为报告期和基期第i产业产值在总产值中的占比,K为产业结构的变动值,K越大说明产业变动的速度越大,变动的幅度越大,反之则越小。以2009年作为基期,以2010~2016年分别作为报告期计算陕北地区产业结构变化率,并与陕西省和全国平均水平进行比较,计算结果见表1。

表1 2010~2016年陕北地区产业结构变动速度

根据陕北地区产业结构变化率计算结果分析可知:(1)2010~2016年间,陕北地区产业结构变动总体程度明显,平均变幅为8.2%,明显大于同时段内陕西省和全国6%左右的产业结构平均变动速度。分析结果表明,陕西省和全国三次产业结构在近7年内总体变化率相对稳定,而与其相比,陕北地区的产业结构变动速度则明显较大。(2)在陕北地区各城市中,延安市的产业结构变动速度最大,其平均变幅为10.3%,远远高于同时段内的陕西省和全国平均水平,尤其自2014年后,其产业结构变动速度最为明显,在2015年和2016年产业结构变化率分别高达20.7%和35.6%。同时,榆林市的产业结构变动速度也较大,平均变幅为8%,明显高于陕西省和全国平均水平,但相比于陕北地区产业结构的总体变动程度以及较之延安市的产业结构变动速度而言,榆林市的产业结构变动速度则相对略低。

(二)产业结构变动系数

产业结构变动系数是用来衡量一个地区内部相关产业的增长速度与该地区整体发展速度的指标,如果某产业的发展速度大于该地区的经济发展速度,则说明该产业即将成为或已经成为该地区的主导产业或潜导产业,反之则不是。利用产业结构变动系数可以判断陕北地区各产业之间的相对发展速度。其计算公式如下:

(2)

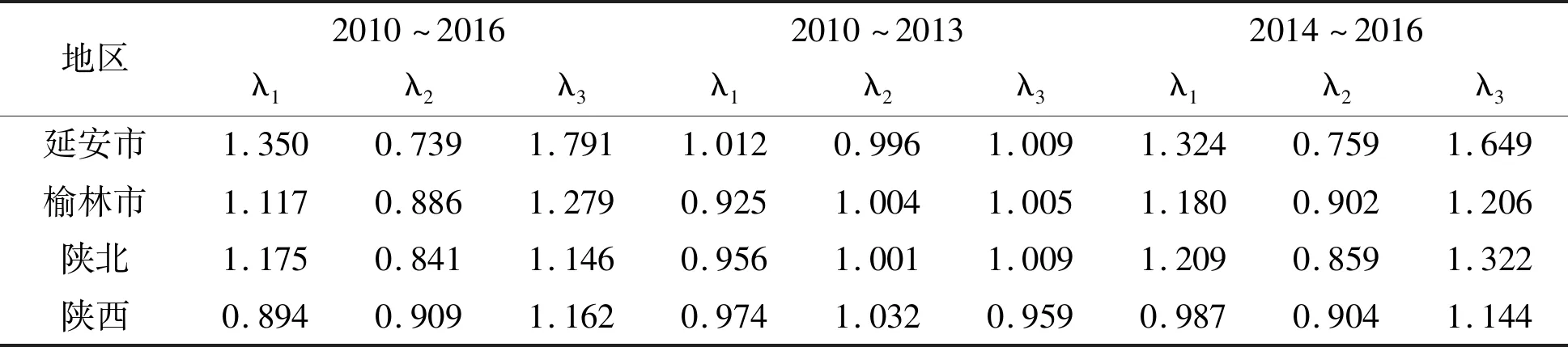

其中,λi表示第i产业的产业结构变动系数;Xi为第i产业的增长率,Xp为GDP增长率。λi>1则表明第i产业的增长速度大于当地地区生产总值的增长速度,该产业已经或即将成为该地区的主导产业,反之则不是。分阶段计算得到陕北地区的产业结构变动系数,最终计算结果见表2。

表2 2005~2016年陕北地区产业结构变动系数

由研究时段内陕北地区产业结构变动系数的计算结果可以看出:(1)在近7年的发展过程中,陕北地区第一产业和第三产业的发展速度总体要快于地区经济发展速度,而第二产业发展速度则明显低于地区经济发展速度,且相比于陕西省各产业整体发展速度而言,陕北地区第一产业的发展速度较快,而第二产业和第三产业的发展速度则与陕西省同时期内对应产业发展速度基本保持一致。(2)在不同的阶段,陕北地区第一产业和第二产业的发展速度和地区经济发展速度相比具有不平衡的特征。2010~2013年,陕北地区第一产业发展速度略低于地区经济发展速度,第二产业发展速度略高于地区经济发展速度,而2014~2016年则相反。(3)就研究时段内陕北地区各城市而言,在第一产业和第二产业方面,延安市的第一产业增速始终高于城市经济增速,第二产业增速始终低于城市经济增速,而榆林市第一产业和第二产业的增速变化则与陕北地区的产业增速变化基本保持一致;在第三产业方面,延安市和榆林市的产业增速始终高于城市的经济增速。与此同时,由延安市和榆林市的各产业增速变化可以看出,与各城市经济发展速度相比,第一产业和第三产业的发展速度有加快趋势,而第二产业的发展速度则有放缓趋势。(4)结合对陕北地区各城市三次产业占比状况分析可知,虽然第二产业发展速度小于城市经济发展速度,且有不断放缓趋势,但第二产业目前仍为陕北地区各城市的主导产业,第一产业和第三产业的产值占比仍然较小,而相比于第一产业发展而言,第三产业则有成为地区潜导产业的趋势。

四、产业结构升级分析

从产业结构升级的动态角度来看,对产业结构升级的衡量一般包括两方面内容:产业结构合理化和产业结构高级化,本文即从以上两方面对陕北地区产业结构升级状况进行分析。

(一)产业结构合理化

产业结构合理化是指产业间的聚合质量,其实质上是衡量产业间资源的有效利用水平。对产业结构合理化的衡量一般采用产业结构偏离度进行分析,但该指标不能体现各产业的重要性,因此本文借鉴干春晖等人[12]的研究方法,采用泰尔指数作为衡量区域产业结构合理化的指标,其计算公式如下:

(3)

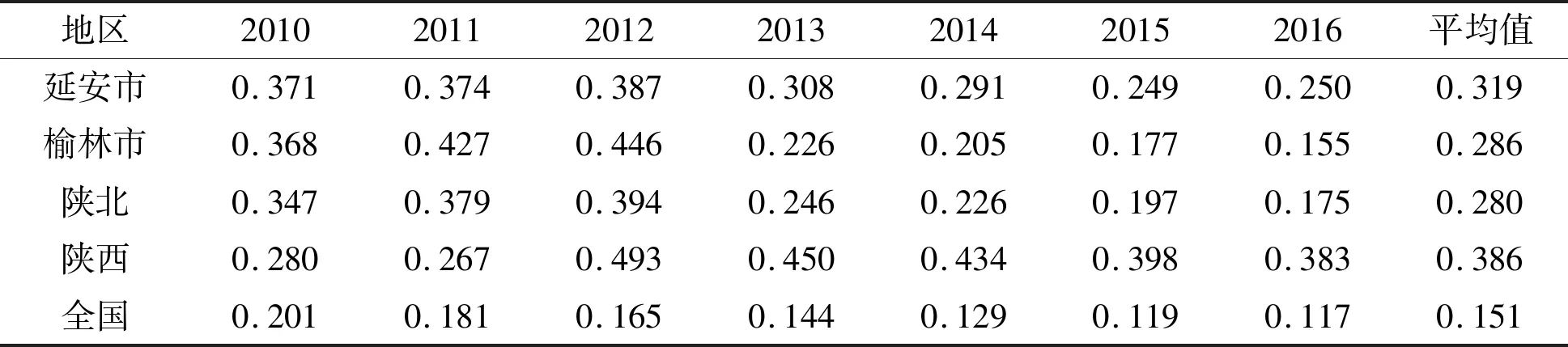

式中,TL为衡量产业结构合理化的泰尔指数;Y为生产总值,L为就业人数;Yi为第i产业产值,Li为第i产业就业人数;Yi/Y表示i产业部门产出结构,Li/L表示i产业部门就业结构;n为产业数。古典经济学理论认为,当经济处于均衡状态时,各产业之间的效率相同,即Yi/Y=Li/L(TL=0)。泰尔指数实质上是衡量产业间资源的有效利用水平,泰尔指数越接近于0,说明产业结构越合理,反之则说明产业结构越不合理。根据公式计算得到陕北地区2010~2016年的泰尔指数,计算结果见表3。

表3 2010~2016年陕北地区泰尔指数动态对比

根据研究时段内陕北地区的泰尔指数计算结果分析可知:(1)在2010~2012年的发展过程中,陕北地区的泰尔指数逐渐上升,而2013~2016年陕北地区的泰尔指数则逐渐下降,说明在2013年后陕北地区产业结构总体上渐趋合理化。(2)2010~2016年间陕北地区产业结构的泰尔指数的平均值(0.280)小于陕西省同时段的泰尔指数平均值(0.386),但较之于全国平均水平(0.151)而言则明显偏高,说明陕北地区产业结构的合理化水平与全国相比仍有较大差距。(3)就研究时段内陕北地区各城市而言,各城市产业结构的泰尔指数变动和陕北地区泰尔指数的总体变动趋势基本一致,而无论是相比于全国平均水平,还是相比于地区总体平均水平,各城市泰尔指数的平均值均偏高,且延安市泰尔指数的平均值要大于榆林市,说明陕北地区各城市,尤其是延安市,其产业结构合理化有待进一步改善。

(二)产业结构高级化

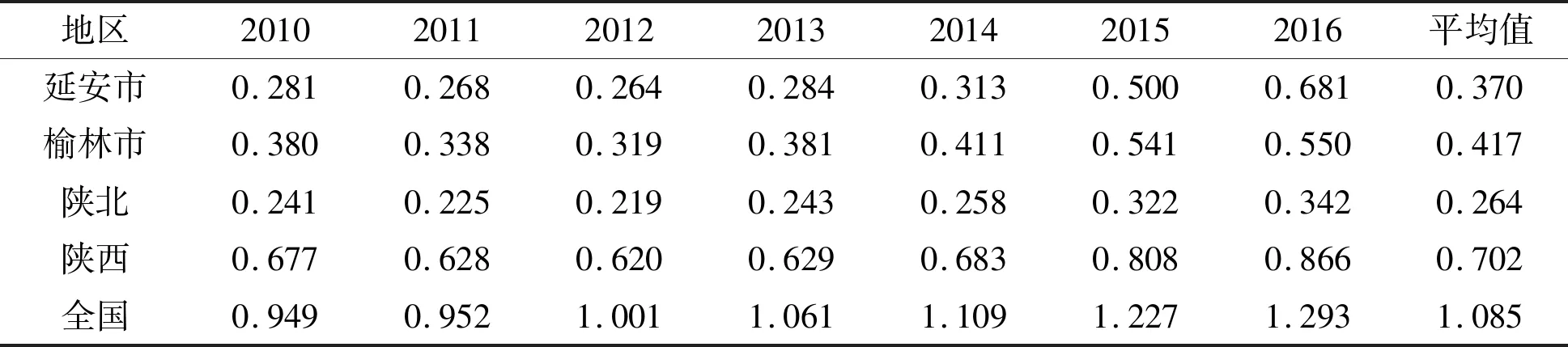

产业结构高级化是指地区产业由低层次向高层次的转变,在地区经济发展过程中一般表现为:产业结构沿着三次产业递进的方向演进,沿着劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业的方向演进,沿着低附加值产业向高附加值产业的方向演进,沿着低加工度产业占优势地位向高加工度产业占优势地位的方向演进[13],最终表现为产业竞争力的提高。根据克拉克定理,学者们通常使用非农产业产值占总产值比重来衡量产业结构高级化,而干春晖等人认为,信息技术的发展推动了第三产业的迅速扩张,这对发达经济体的产业结构造成巨大冲击,出现了经济服务化的趋势,如果仍采用非农产业产值占比来测度产业结构高级化则会产生较大误差,无法反映第三产业增长率略高于第二产业增长率的事实[14]。基于此认识,本文即采用第三产业产值与第二产业产值之比作为衡量产业结构高级化的指标,这种根据经济发展规律设定的测度指标更适用于分析产业结构高级化的演进趋势。2010~2016年陕北地区产业结构高级化指数计算结果见表4。

表4 2010~2016年陕北地区产业结构高级化指数

根据研究时段内陕北地区产业结构高级化指数可以看出:(1)2010~2012年,陕北地区产业结构高级化指数逐渐递减,2013~2016年,陕北地区产业结构高级化指数逐渐上升,说明自2013年后陕北地区产业结构不断向高级化趋势演进。(2)由对比可知,研究时段内陕北地区产业结构高级化指数的平均值(0.264)远远低于陕西省平均水平(0.702)和全国平均水平(1.085),说明陕北地区产业结构高级化水平与陕西省和全国相比仍然较低。(3)就研究时段内陕北地区各城市而言,其产业结构高级化演变和地区总体演变趋势基本一致,且榆林市产业结构高级化指数的平均值较之延安市略高。

五、结论与启示

(一)结论与分析

本文通过设定和测算产业结构相关指标,对陕北地区各城市产业结构变动和产业结构升级进行分析,同时结合对陕北地区经济社会发展现实状况的认识,研究主要得到以下结论:

第一,相比于陕西省和全国三次产业结构的变化率而言,研究时段内的陕北地区产业结构变动速度明显较大,产业结构变动总体程度明显。陕北地区的经济发展长期依赖于能源禀赋优势,地区各城市均为典型的能源型城市,经济增长与能源型产业发展态势具有一致性,城市经济发展受能源市场波动影响较大。研究时段内受国际石油价格下跌作用,加之随着能源型产业的不断发展,矿产资源后期开采成本加大,能源比较优势消减,由此造成陕北部分地区以石油产业为主的第二产业产值在短期内出现“断崖式”下跌,进而导致陕北地区产业结构出现明显变动。

第二,研究时段内陕北地区第一产业和第三产业的发展速度总体要快于地区经济发展速度,而第二产业发展速度则明显低于地区经济发展速度,但第二产业仍为地区经济发展的主导产业,而第三产业则有发展成为地区潜导产业的趋势。随着近年来陕北地区对乡村农业发展的重点扶持,地区农业科技投入力度不断加大,以苹果、杂粮等特色农林资源为主的农产品生产及加工业保持良好发展势头;同时,通过持续开发利用地区特色历史文化旅游资源,以旅游业为主的服务业近年来取得快速发展。然而,虽然传统能源型产业近年来增速持续放缓,甚至出现显著负增长,但陕北地区经济增长对能源型产业目前仍然具有较强依赖性,以能源型产业为主的第二产业仍为陕北地区的主导产业,其产值占比在地区经济总量中仍占绝对优势。

第三,陕北地区产业结构的泰尔指数在2010~2012年逐渐上升,而2013~2016年则逐渐下降,表明自2013年后陕北地区产业结构总体上渐趋合理化,但与全国产业结构合理化水平相比仍有较大差距,说明陕北地区产业资源的有效利用水平仍然相对较低。因长期依赖石油、煤炭等能源优势,且技术创新一直较为滞后,因此导致陕北地区长期以来产业结构较为单一,产品产业链较短,能源产业的资源利用率较低,造成以能源型产业主导的地区经济增长具有明显的外延型特征。近年来受外部市场经济环境波动的影响,以及随着陕北地区大力进行产业结构调整的政策效力的释放,陕北地区产业结构逐渐趋向合理化,但受制于“路径依赖”作用,陕北地区产业转型仍然较为缓慢,产业结构合理化水平仍然相对不高。

第四,陕北地区产业结构高级化指数呈阶段性变化,自2013年后陕北地区产业结构不断朝着高级化趋势演进,但与陕西省和全国产业结构高级化水平相比则明显偏低,其产业结构高级化程度仍待提升。长期以来陕北地区第三产业产值的持续稳定增长主要受益于依托能源型产业和特色旅游业等发展起来的服务业支撑,但受地理区位条件影响,陕北地区市场需求力和辐射力有限,人才短板问题较为突出,导致区域技术创新在短期内难以取得突破进展,而以现代高新技术产业、金融业等推动的第三产业发展对人才和技术具有较高需求,人才、技术市场的供需矛盾使得陕北地区第三产业增长缺乏充足后劲,经济服务化进程受阻致使陕北地区产业结构高级化水平仍存在较大提升空间。

(二)启示与讨论

基于本文的研究结论及分析,本文认为,陕北地区经济发展要把握产业结构转变契机,加快推动区域产业结构实现优化升级。一方面,受能源型产业的影响,陕北地区近年来产业结构变动程度明显,产业结构的显著变动在短期内必然会对市场经济环境产生一定震荡。为稳定地区经济社会发展环境,因此必须持续挖掘传统能源型主导产业的发展潜力。在矿产资源优势条件不断消减的情况下,陕北地区要加大对技术创新的投入力度,利用先进技术降低自然资源开采利用成本,同时努力搭建高精尖的科研产业链,加大产品创新研发力度,提高产品附加值,充分发挥能源型产业在推动地区经济增长和促进就业方面的重要作用,从而维护经济社会稳定;另一方面,陕北地区经济发展要在发挥传统能源产业优势的基础上加快培育新型主导产业,要防止因依附自然资源的传统能源型主导产业后发优势的衰减对经济持续增长产生的不利影响。新型主导产业的选择、布局及培育是陕北地区实现经济可持续发展的关键,也是进行产业转型的难点。受制于区位条件和资源禀赋特征影响,陕北地区新型主导产业的形成具有长期性和严峻性,研究表明第三产业有成为陕北地区潜导产业的趋势,因此,未来的陕北地区经济发展要转变依靠自然资源优势的传统经济模式,社会发展模式要从纯自然资源型向自然资源和社会资源结合型转变。地区经济转型要充分利用政策资源优势,把握发展机遇,提升对外开放水平,积极实施人才引进战略,持续开发劳动力资源潜力,重视人力资本红利积累,以培育高质量人才推动科技进步,进而为高新技术产业和金融服务业的成长创造基础条件,从而逐步推动区域产业结构重心由以能源型产业为主的第二产业逐渐向以服务业为主的第三产业转移。在推动第三产业发展的过程中,要注重扩大其第三层次产业占比,建议部分地区可依托自身历史文化资源和特色农业资源,通过完善交通等基础设施建设,建立以红色文化旅游为核心、带动特色农产品加工业发展的服务产业网络,加快形成相对完善的旅游文化产业链,以此培育新的经济增长极,从而不断推动区域产业结构实现高级化。