例谈生物科学史在培养学生科学思维中的作用

2019-09-14北京师范大学附属中学北京100052

刘 欣(北京师范大学附属中学 北京 100052)

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称“课程标准”)明确指出科学思维是生物学学科的4 个核心素养之一。科学思维是科学领域中的理性思维,是人类认识世界和解决问题的有效思维途径。在生物学课堂上,教师应将科学思维的培养融入教学过程中,用以支持学生构建科学概念、理解科学过程和解决现实问题。

生物科学史中的经典实验呈现了科学家发现和解决问题,获得可信研究结果的范式,对于培养学生的科学思维有着重要而无可替代的价值。本文试举几例,阐述其在培养学生科学思维中的作用。

1 充分挖掘科学史素材,引领学生深入探究

借助具体的教学情境开展探究式教学,是培养学生科学思维的最佳形式。科学史中的经典实验具有真实性和科学性,是适于探究的有效情境。例如在学习“遗传物质的本质是核酸”这一概念时,可将噬菌体侵染细菌实验作为情境,精心设计问题串,引导学生进行基于资料分析的探究。

赫尔希和蔡斯在设计实验之前,已知噬菌体只由DNA 和蛋白质组成,其生活方式是细菌内寄生,并利用电镜观察到了噬菌体的形态。因此,在教学过程中可先介绍研究背景,然后提出问题:观察电镜照片,发现噬菌体侵染细菌时不会完全进入细菌。为了实现增殖,噬菌体的什么物质必须进入细菌?当时放射性同位素示踪技术已经诞生,如何利用这一技术揭示进入细菌的遗传物质是什么? 从而引导学生提出研究思路:做2 组实验,一组用放射性同位素标记噬菌体DNA,另一组则标记噬菌体蛋白质,然后分别侵染细菌,检测被侵染的细菌是否含有放射性。

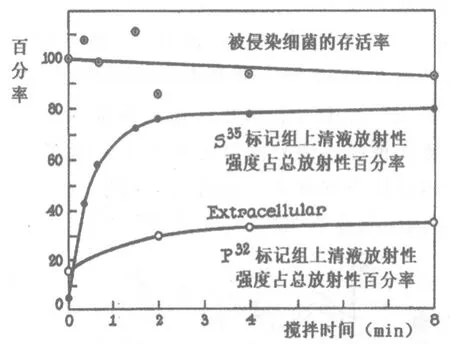

之后,教师就具体的研究方法继续提问:怎样获得带有标记的噬菌体? 用带标记噬菌体侵染细菌后,怎样将未进入细菌的噬菌体组分与细菌分开?预期实验结果是怎样的?学生能联想到利用必修1 所学的离心技术分离细菌和噬菌体,并作出预期:离心分离后,DNA 标记组的上清液无放射性,沉淀有放射性,而蛋白质标记组的检测结果与此相反。此时教师出示实验数据(图1),提出问题:当搅拌时间不到1 min 时,实验结果是怎样的?原因是什么?实验过程中一直监测被侵染细菌的存活率,这有何意义?应该以搅拌几分钟时的数据作为最终结果? 实验结果与你的预期是否完全一致? DNA 标记组的上清液和蛋白质标记组的沉淀都有少量放射性,原因分别是什么?学生经思考和讨论,能说出:实验中应充分搅拌,让噬菌体外壳脱离细菌,还要保证被侵染细菌没有大量裂解释放出子代噬菌体,因此应以2.5 min 左右的数据作为结果。实验结果与预期基本一致,但亲代噬菌体会有少量外壳没有脱离细菌,导致蛋白质标记组沉淀中有少量放射性; 会有少量亲代噬菌体没有成功将DNA 注入细菌,少量子代噬菌体已经释放,导致DNA 标记组上清中有少量放射性。

图1 S35 标记噬菌体和P32 标记噬菌体侵染细菌后上清液放射性强度占总放射性百分率和被侵染细菌存活率(引自A.D.Hershey[1])

在最后的总结环节,教师让学生推测噬菌体的增殖过程,学生不仅能说出:噬菌体的遗传物质是DNA,DNA 注入细菌后,会指导子代DNA 和蛋白质的合成,还提出了新的问题:噬菌体侵染后,细菌自身的DNA 为什么失去了对细胞的控制?可见学生不仅通过探究形成了概念,还产生了进一步探究的欲望。

“噬菌体侵染细菌的实验”是证明DNA 是遗传物质的判决性实验,其设计思路清晰简明,实验材料选择精当,实验过程的每一操作环节均有重要意义,而对实验数据的分析则需要逻辑思维和想象力的共同发挥。总之,处处体现出科学思维的理性之美。在教学中恰当使用这段资料,让学生的思维随科学家一起参与到探索过程中,能使学生的思维能力得到充分发展。

2 以科学史为桥梁,在论证中实现科学探究与概念学习的对接

课程标准强调“所有的教学活动都要有利于促进学生对生物学概念的建立、理解和应用”,说明概念学习是生物学课堂教学的主旨。生物学概念是从对生物学事实的研究中抽象和概括而成的原理和规律。帮助学生形成生物学概念的有效方法之一,是指导学生对科学家的研究结果进行观察比较、演绎推理,用多种方法论证假设和证据之间的关系,最终得出结论。

例如,在进行基因分离定律的教学时,引导学生像孟德尔一样提出“基因分离”的假说是最有思维力度的环节。教材介绍了豌豆杂交实验中F2的7 组数据,显示F2的性状分离比是3∶1。事实上,孟德尔在1865年发表的《植物杂交试验》论文中还介绍了F3的数据。以灰色种皮、白色种皮这对相对性状为例,F2中白色种皮植株自交后代均为白色种皮,从F2中随机选取的100 株灰色种皮植株中,有36 株的后代均为灰色种皮,64 株的后代发生性状分离。结合F3代其他数据可归纳出,F2由3 类个体组成:显性性状且能稳定遗传个体、显性性状不能稳定遗传个体、隐性性状个体,数量比是1∶2∶1,孟德尔用“A+2Aa+a”表示。教师可据此提出系列问题:A、a 表示的是性状还是遗传物质?F2中3 类植株的遗传物质组成是怎样的? 根据F2中3 类植株的比例可推知F1的精子和卵细胞各有几类?遗传物质组成分别是怎样的?学生在问题引导下运用数学方法分析实验结果,最终抽象得出“配子形成过程中遗传物质分离”的概念实质。在此过程中,学生的演绎推理能力得到了充分的锻炼。

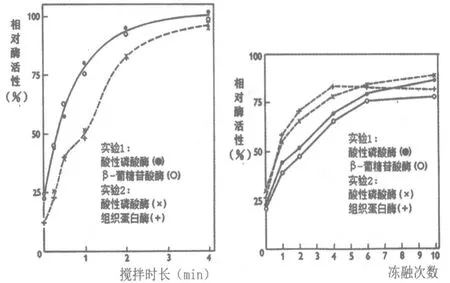

又如,在进行细胞器的教学时,教师可将德迪夫发现溶酶体的科学史引入课堂:“1949年,德迪夫在研究胰岛素对大鼠肝组织的作用时,意外发现细胞中一种酸性水解酶在新鲜的提取液中活性不高,但在保存5 d 的提取液中活性极大提高。德迪夫认为这种酶很可能储存在某个‘容器’中。”进而围绕着这一假说提出问题:细胞中通常是以什么结构构成“容器”的? 用什么方法可证实酸性水解酶存在于具膜“容器”中? 学生根据生物膜的结构和功能特点说出“用清水处理肝组织提取液,检测处理前后酶活性高低”“用不同的强度研磨肝组织,检测酶活性高低”等方法。此时教师出示实验结果(图2、图3),学生发现自己的方法确实能解决问题,感受到了科学探索的乐趣和成就感。此时教师进一步提问:德迪夫研究了冻融次数对提取液中酶活性的影响,这一实验的原理是什么?分析这几组实验数据,能得出什么结论?为什么要检测多种水解酶的活性? 这些水解酶都是酸性水解酶,说明该细胞器内部环境有什么特点?这种内含多种水解酶的细胞器可能有什么功能? 经过思考和讨论,学生对溶酶体的结构和功能有了较深入的理解。上述教学过程中,学生需要像科学家一样积极思考,提出各种检验假说的方案,还要对一系列数据进行分析,论证其与假说之间的关系,最终不仅能构建科学概念,还能体会到科学家创造性的思维过程和巧妙的工作方法,感悟到科学探索的艰辛和乐趣。

图2 肝组织提取液在搅拌器中处理不同时长和反复冻融不同次数后的酶活性(引自R.Gianetto[2])

图3 肝组织提取液用不同渗透压溶液处理后的酶活性(引自R.Gianetto[2])

总之,在教学中恰当引入生命科学史内容,既能激发学生的学习兴趣,又能让学生学习科学的思维方法,培养科学态度和科学精神。值得注意的是,在呈现科学家的经典实验时,不能只是简单地让学生理解实验步骤和实验结论,而应尽力用真实的实验过程和实验数据,创设有一定信息量和复杂程度的学习情境,精心设计一系列问题,引发学生的认知冲突,推动学生的深入探究,引导学生解决问题、构建概念,才能使科学史资源的教育价值最大化。